Des patrons aux rémunérations pharaoniques face aux travailleurs à temps plein vivant sous le seuil de pauvreté, une répartition indécente du patrimoine mondial (1 % des plus riches règne sur près de la moitié de la richesse économique de la planète), un gaspillage effréné des ressources non renouvelables au profit de pays qui ne veulent pas toucher à leur mode de vie, des conditions de travail abominables que seuls les émigrés acceptent -faute de trouver un emploi plus sain : toutes ces images qui nourrissent les médias sont le reflet social d’une économie, celle des extrêmes. Mais ces reflets n’en disent pas la cause.

La raison de ce silence est simple : l’économie des extrêmes échappe aux explications purement économiques. Les économistes ne connaissant que des statistiques, ils classent les phénomènes selon des coefficients et des chiffres qui relativisent les situations de chacun. Ils placent ainsi les individus, les familles, les catégories socioprofessionnelles, les genres, les uns par rapport aux autres, alors que le propre de l’extrême est d’être à la frontière d’autre chose.

Comme le disait le président Mao : « Un chômeur, c’est un drame, cent millions de chômeurs, c’est une statistique. » Les financiers font un constat analogue : les chiffres camouflent les risques extrêmes, car un chiffre appelle toujours un autre chiffre, plus grand ou plus petit. L’économie des extrêmes désigne finalement les situations limites permises par une des « lois » que les économistes ont du mal à comprendre, la loi Matthieu.

À la frange, la loi Matthieu

Qu’y a-t-il de commun entre un footballeur de renom, une star du show business, l’inventeur génial d’un produit informatique désiré par la moitié de la population mondiale et le PDG d’une entreprise multinationale ? Un terrain identique : l’économie de réseau. Si le réseau téléphonique n’a que deux adhérents, l’avantage pour chacun des deux adhérents n’est pas grand, mais si une multitude de gens sont abonnés, l’utilité du raccordement devient évidente pour chacun, et la société qui gère le réseau en profite. Si un livre se vend bien, chacun a l’impression qu’il fait un bon choix en acquérant ce livre. C’est d’ailleurs un argument de vente courant : « Déjà cent mille exemplaires vendus ! » Si une star rassemble des foules, le risque d’être déçu diminue, ce qui multiplie les chalands et les gains. Le succès appelle le succès, comme une sorte d’illustration perverse de la conclusion de la parabole des talents de l’Evangile selon Matthieu (Mt 25,29) : « Car à tout homme qui a, l’on donnera et il sera dans la surabondance ; mais à celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera retiré. » C’est la « loi » Matthieu.

Une autre illusion repose sur le fait que nous attribuons les gains au travail et aux qualités propres des bénéficiaires. Un film à succès fait gagner des millions à ses producteurs, alors que beaucoup d’autres films font perdre de l’argent ; un bestseller compense cent livres dont la vente ne couvre même pas les frais d’impression et de commercialisation ; certains joueurs de football, comme des stars du show business, gagnent des sommes qui éblouissent tous ceux qui imaginent accéder facilement à la vie dorée de leur idole. En fait, une bonne part de hasard explique ces résultats extrêmes. Le maître à penser des économistes libéraux les plus radicaux, Friedrich Hayek, le reconnaît sans ambages : « Dans quelle mesure devons-nous encourager chez les jeunes l’idée que là où ils essaient sérieusement, ils doivent réussir ? Faudrait-il plutôt insister sur le fait que certains réussiront qui n’en sont pas dignes alors qu’échoueront certains qui auraient mérité de réussir ? »[1]

Du berger à la bergère

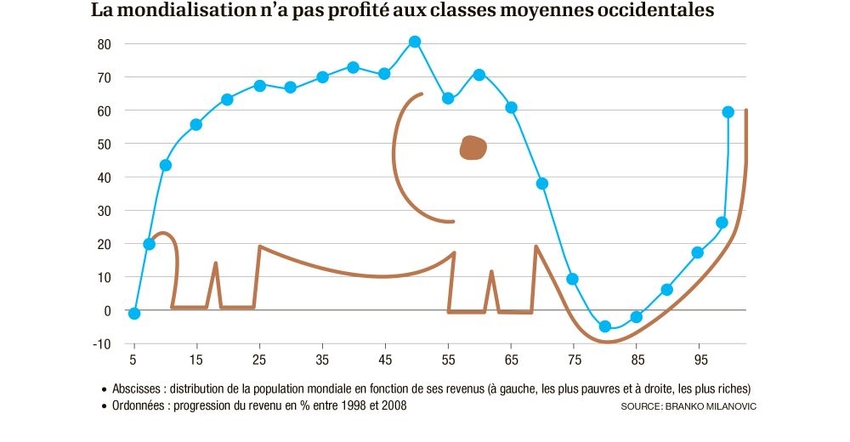

Un économiste de la Banque mondiale, Branko Milanovic, a publié voici quelques années un graphique en forme d’éléphant. Ce graphique, actualisé l’an passé, croise deux critères économiques de la population mondiale : selon le revenu individuel disponible et selon l’accroissement en pourcentage de ces revenus. Ce faisant, il précise ce que tout le monde sait : la mondialisation ne fut heureuse que pour les classes émergentes de certains pays dits en développement (Chine, Inde), ainsi que pour les franges les plus riches de tous les pays. En revanche, les classes moyennes d’Europe et d’Amérique n’ont connu qu’une plus faible croissance de leur revenu.

Les dernières données montrent même que nombreux sont ceux qui, parmi ces classes moyennes, ont pâti d’une détérioration de leur situation économique. D’où, populisme aidant, la tentation protectionniste qui prend actuellement des proportions extrêmes Outre-Atlantique. C’est la réponse du berger protectionniste à la bergère libre-échangiste qui ne jurait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que par la devise de M. Vincent, seigneur de Gournay : « Laisser faire (liberté de l’industrie), laisser passer (liberté du commerce) ».

Le repli protectionniste est sans doute illusoire, du moins s’il vise le niveau de vie des ressortissants de nos pays et non pas simplement le désir des gouvernants d’accéder ou de se maintenir au pouvoir. Car, comme le note l’économiste Joseph Stiglitz, le retour au protectionnisme coûterait cher aux plus faibles des pays industrialisés : « Les chaînes de valeur ont déjà été mondialisées. Revenir au modèle antérieur aura des conséquences très négatives sur les niveaux de vie. »

Autre extrême, la frange la plus riche de la population mondiale. Aux plus beaux jours de la mondialisation, les plus riches ont vu croître leurs revenus à un taux presque identique à celui des couches émergentes des pays asiatiques, alors que leur niveau était déjà beaucoup plus élevé. J’ai la naïveté de croire que ces gains n’ont pas simplement rémunéré l’apport productif de ces populations aisées, mais qu’ils proviennent aussi d’une juteuse utilisation des marchés financiers. Jouant sur la fonction d’assurance fournie par la sphère financière, les spéculateurs ont détourné à leur profit - dérèglementation financière aidant - une partie de l’effort productif des populations industrieuse mondiales. Ainsi, il faut bien le reconnaître, quelques petits malins, tels des braconniers chasseurs d’éléphants, ont pu « aider la chance » en jouant sur la complexité du monde économique, et tout particulièrement sur l’opacité du système financier.

La productivité du travail a cependant augmenté durant ces années, même si elle a été en partie confisquée par les manipulateurs de la finance. Cette augmentation est due aux investissements en capital. Les épargnants qui, directement ou par Fonds communs interposés, ont financé non seulement les machines, mais aussi la recherche, la circulation de l’information et la réorganisation des activités, ont contribué à l’accroissement de la productivité du travail. La foule des contribuables, dont une partie des impôts a financé les infrastructures productives, a joué dans la même direction. Même si tous ces investissements ne sont pas aussi utiles qu’ils le paraîssent -surtout si l’on tient compte de leurs effets écologiques-, l’un dans l’autre, technologie, organisation et infrastructure constituent un capital qui a boosté la productivité du travail et poussé les extrêmes un peu plus loin.

Planification et libre marché

Ces explications économiques appellent d’autres approches qui relèvent de la sociologie et de l’idéologie. Ce qui relève de la sociologie est l’économie de réseau. Plus le réseau plonge ses racines un peu partout, plus il est gratifiant ou utile d’y accéder, et plus il est profitable. Cela est vrai pour le réseau des concessionnaires d’une marque d’automobiles ; cela l’est également pour les réseaux d’amis, d’anciens élèves, d’association plus ou moins occultes, de relations. Un réseau bien choisi conduit à concentrer pouvoir et gratification entre les mains de quelques-uns, qui ne sont pas nécessairement les plus productifs.

L’économie des extrêmes favorisée par le réseau s’ajoute aux dérives des deux idéologies de la pensée économique : celle de la planification centralisée et celle du libre marché. L’économie conçue comme une organisation hiérarchisée se veut rationnelle : les objectifs raisonnables sont mis en regard de moyens proportionnés. Malheureusement, l’administration rigide ne fonctionne bien que dans les sociétés très simples. La planification montre ses insuffisances dès que l’on doit faire fonds sur la créativité, la réactivité, l’initiative. Plus encore, ce genre d’économie qui dépend d’un pouvoir central se prête facilement à la corruption, qui conduit, avec le gaspillage, vers l’accumulation de la richesse et des pouvoirs entre les mains de quelques-uns. Sous forme de privilèges plus ou moins déguisés, les extrêmes resurgissent.

À l’autre extrémité de l’idéologie économique - et dont la prétention rationnelle n’est pas moins grande - se trouve le libre jeu des échanges sur le marché. Ici, pas d’injonction d’un pouvoir central, mais chacun, se spécialisant dans ce qu’il sait le mieux faire, propose ses services ou ses surplus à qui est mieux placé pour produire autre chose. La concurrence force chacun, mieux encore qu’une injonction centralisatrice, à se spécialiser dans son domaine de compétence, ce qui conduit à faire grandir à la fois la productivité et la qualité. Mais cette belle théorie libérale cache en son cœur sa négation. Car, sous couvert de spécialisation, il s’agit en fait de se rendre maître d’un domaine dont les autres ont besoin. La concurrence pousse au monopole, et le monopole à la concentration des richesses et des pouvoirs.

L’économie sociale de marché

Quelques-uns, parmi ceux qui ont compris que l’économie était encastrée dans la politique, dans la culture, voire dans la religion, se sont orientés après-guerre vers un autre extrême : le marché orienté par l’État, que le chancelier allemand Ludwig Erhard nomma l’économie sociale de marché. Cela ne consistait pas simplement, selon des idées d’avant-guerre, à laisser le marché organiser la production en laissant fluctuer librement les prix de marché, puis à réserver à l’État le soin de prélever sur les gros revenus pour répartir selon les besoins sociaux (ce que certains avaient nommé le libéralisme social). Il s’agissait d’orienter la production en fonction des besoins sociaux définis par l’État, et cadrer la vie sociale par une législation conforme aux buts fixés par celui-ci.

L’objectif était donc beaucoup plus ambitieux que celui de compenser la fluctuation de la conjoncture économique par des manipulations de la monnaie et du budget de l’État. Cette politique sociale de marché, menée d’abord en Allemagne, puis dans les pays du Nord de l’Europe, fut tentée en France grâce à une succession de « plans quinquennaux » votés par le Parlement. Abandonnée aujourd’hui en France, elle ne reste fructueuse que là où marchent ensemble une orientation économique et un cadre législatif reconnus légitimes par les partenaires sociaux. Les conditions restrictives en sont évidentes : pour s’adapter en continu à l’environnement des marchés tant nationaux que mondiaux, cette économie sociale de marché suppose une politique de formation et une mobilité tant sociale que géographique, que récusent la plupart des pays du Sud de l’Europe. Elle appelle en outre une forte cohésion culturelle et sociale, du moins un consensus de la part des partenaires sociaux que les politiciens autocrates ne peuvent pas engendrer.

L’extrême incertitude

De ces expériences, on peut conclure que l’économie des extrêmes est produite par un mélange de hasard et d’une idéologie qui réduit la vie sociale à la logique productive. C’est la rationalité instrumentale, fierté de l’ère moderne. Dans l’existence de chacun, le corollaire en est sensible: la rationalité instrumentale pousse à l’extrême l’incertitude, car celle-ci ignore l’imbrication des logiques (politiques, culturelles, voire religieuses) qui forment le terreau de l’économie.

Réseau politique ou économique aidant, la sécurité obtenue par quelques-uns se paie d’une incertitude douloureusement vécue par ceux qui, exclus des réseaux d’influence, jouets d’un planificateur anonyme ou chahutés par les soubresauts du marché et le hasard des circonstances, sont rejetés dans les marges.

[1] Friedrich A. Hayek, Droit, législation et liberté, t. 2 : Le mirage de la justice sociale, Paris, PUF 1981, p. 90.

Comment expliquer qu’en dépit des tentatives communistes, libérales ou protectionnistes, l’écart se creuse toujours entre les super riches et la majorité des gens, semblant confirmer une sorte de fatalité. Si les économistes sont prompts à analyser une situation à coup de chiffres, ils sont incapables d’expliquer plausiblement le phénomène.

Comment expliquer qu’en dépit des tentatives communistes, libérales ou protectionnistes, l’écart se creuse toujours entre les super riches et la majorité des gens, semblant confirmer une sorte de fatalité. Si les économistes sont prompts à analyser une situation à coup de chiffres, ils sont incapables d’expliquer plausiblement le phénomène.