Société

Celui qui ne vit que pour lui-même ne saurait être heureux, car il ne trouvera pas de sens à son existence. Cette «évidence» a été brandie des années durant par Sœur Emmanuelle, comme un étendard, pour motiver ses interlocuteurs à agir pour les autres, en particulier pour les plus pauvres. Et cela marchait! Parce que ses actes étaient alignés sur ses dires, parce qu’elle transmettait une joie de vivre inspirante et qu’elle avait de l’humour!

Celui qui ne vit que pour lui-même ne saurait être heureux, car il ne trouvera pas de sens à son existence. Cette «évidence» a été brandie des années durant par Sœur Emmanuelle, comme un étendard, pour motiver ses interlocuteurs à agir pour les autres, en particulier pour les plus pauvres. Et cela marchait! Parce que ses actes étaient alignés sur ses dires, parce qu’elle transmettait une joie de vivre inspirante et qu’elle avait de l’humour!

Jugement Dernier, Michel-Ange (1536 à 1541) © Wikimedia CommonsEn ce temps de confinement, le sentiment de ne pas avoir complétement les pieds sur terre est fort. Il m’habite constamment. Ceux qui évoquent la fin du monde ne me paraissent pas complétement à côté de la plaque. Le moment est venu, en tous les cas, de réfléchir à ce qui va changer. Quel visage va prendre notre société, qui est trop profondément remuée pour simplement retrouver sa forme antérieure?

Jugement Dernier, Michel-Ange (1536 à 1541) © Wikimedia CommonsEn ce temps de confinement, le sentiment de ne pas avoir complétement les pieds sur terre est fort. Il m’habite constamment. Ceux qui évoquent la fin du monde ne me paraissent pas complétement à côté de la plaque. Le moment est venu, en tous les cas, de réfléchir à ce qui va changer. Quel visage va prendre notre société, qui est trop profondément remuée pour simplement retrouver sa forme antérieure?

Il est étrange de s'interroger sur un changement de conviction au milieu d'une crise profonde. Il est rare en effet de changer quand on est au milieu du fleuve. J'essaye de ne pas le faire. Ignace, notre fondateur jésuite, nous rappelle combien il est important de poursuivre notre chemin en temps de désolation. Or, à bien des égards, c'est là une période de désolation. Beaucoup d'entre nous ont été personnellement touchés par cette menace sanitaire sans précédent. Nous avons perdu des êtres chers, qui ont rejoint le Père bien trop tôt et à qui nous n'avons pas pu dire au revoir. Nos vies sont bouleversées. Certains ont perdu leur emploi, partiellement voire complètement. Des écoles sont fermées. Les fêtes et les célébrations ne sont possibles que dans un format réduit. Nous sommes désorientés. Mais si cette désolation devait me ramener à une seule conviction, c'est au fait que le travail est au centre de notre vie. Peut-être occupe-t-il une place trop centrale, oui, mais cela reste un fait de société.

Il est étrange de s'interroger sur un changement de conviction au milieu d'une crise profonde. Il est rare en effet de changer quand on est au milieu du fleuve. J'essaye de ne pas le faire. Ignace, notre fondateur jésuite, nous rappelle combien il est important de poursuivre notre chemin en temps de désolation. Or, à bien des égards, c'est là une période de désolation. Beaucoup d'entre nous ont été personnellement touchés par cette menace sanitaire sans précédent. Nous avons perdu des êtres chers, qui ont rejoint le Père bien trop tôt et à qui nous n'avons pas pu dire au revoir. Nos vies sont bouleversées. Certains ont perdu leur emploi, partiellement voire complètement. Des écoles sont fermées. Les fêtes et les célébrations ne sont possibles que dans un format réduit. Nous sommes désorientés. Mais si cette désolation devait me ramener à une seule conviction, c'est au fait que le travail est au centre de notre vie. Peut-être occupe-t-il une place trop centrale, oui, mais cela reste un fait de société.

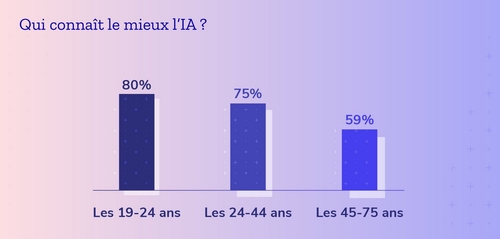

La Fondation Mozilla a sondé les internautes des quatre coins du monde à propos de leurs connaissances et opinions sur l’intelligence artificielle (IA). Plus de 66’800 personnes lui ont répondu. Elle a publié ses résultats en ligne le 7 novembre 2019. Un peu plus de la moitié des personnes interrogées estiment avoir «quelques connaissances» sur l’IA et seulement 10% être «bien informées». Elles ressentent plutôt de l’inquiétude (32%), de la curiosité (30%) et de l’espoir (27%) face à l’IA. Et globalement, les Sud-Américain(e)s et les plus jeunes estiment avoir plus de connaissances sur l’IA et sont moins inquiets.

La Fondation Mozilla a sondé les internautes des quatre coins du monde à propos de leurs connaissances et opinions sur l’intelligence artificielle (IA). Plus de 66’800 personnes lui ont répondu. Elle a publié ses résultats en ligne le 7 novembre 2019. Un peu plus de la moitié des personnes interrogées estiment avoir «quelques connaissances» sur l’IA et seulement 10% être «bien informées». Elles ressentent plutôt de l’inquiétude (32%), de la curiosité (30%) et de l’espoir (27%) face à l’IA. Et globalement, les Sud-Américain(e)s et les plus jeunes estiment avoir plus de connaissances sur l’IA et sont moins inquiets.

Une police communautaire. Entretien avec Didier Froidevaux

Écrit par Lucienne BittarLe sentiment d’insécurité relève pour grande part de données subjectives. À Genève, à l’instar d’autres cantons, la police présente chaque année les statistiques objectives de la criminalité et opère tous les trois ans un diagnostic local de sécurité par sondage de la population. Pour Didier Froidevaux, directeur de la Stratégie de la police genevoise, le croisement des résultats plaide en faveur du développement d’une police de proximité.

Qui a peur de l’ensauvagement du monde? Moi? Vous? Sans doute le dessinateur Tom Tirabosco qui évoque sans complaisance, à travers des dessins et des albums engagés, l’effondrement social et écologique auquel nos sociétés font face, à l’image de ses récents ouvrages.[1] Le Genevois nous invite, dans son porte-folio ci-après, à regarder quatre de nos peurs droit dans les yeux.

Qui a peur de l’ensauvagement du monde? Moi? Vous? Sans doute le dessinateur Tom Tirabosco qui évoque sans complaisance, à travers des dessins et des albums engagés, l’effondrement social et écologique auquel nos sociétés font face, à l’image de ses récents ouvrages.[1] Le Genevois nous invite, dans son porte-folio ci-après, à regarder quatre de nos peurs droit dans les yeux.

Le hangar est comble, l’agitation palpable. Plus de 6000 couples sont venus des quatre coins de la Bande de Gaza pour participer au tirage au sort. Seule une centaine d’entre eux seront gagnants. Les hommes rient et fument, sans toutefois quitter des yeux les organisateurs. Les femmes, dans leurs longs vêtements, hésitent devant les plateaux chargés de pâtisseries et autres amuse-bouches. Enfin, un jeune homme monte sur le podium et se met à retirer quelques petits papiers d’une coupe posée devant lui.

Le hangar est comble, l’agitation palpable. Plus de 6000 couples sont venus des quatre coins de la Bande de Gaza pour participer au tirage au sort. Seule une centaine d’entre eux seront gagnants. Les hommes rient et fument, sans toutefois quitter des yeux les organisateurs. Les femmes, dans leurs longs vêtements, hésitent devant les plateaux chargés de pâtisseries et autres amuse-bouches. Enfin, un jeune homme monte sur le podium et se met à retirer quelques petits papiers d’une coupe posée devant lui.

«Les prochains bénéficiaires d’une fertilisation in vitro (FIV) gratuite sont les suivants…»

Reportage sur place de la journaliste Eleonora Vio et de la photographe Daniela Sala.

En dépit des dommages environnementaux et sanitaires qui résultent d’une consommation élevée de viande, celle-ci conserve une place importante dans l’alimentation mondiale.[1] Mais jusqu’à quand? D’importantes mutations de la représentation de l’animal et du «manger chair» sont enclenchées. Il devient difficile d’occulter le lien entre le tendron dans son assiette et le veau gambadant hier encore dans le pré.

Laurent Begue-Shankland est professeur en psychologie sociale à l'Université Grenoble Alpes et directeur de la Maison des sciences de l’Homme Alpes. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont Psychologie du bien et du mal (Paris, Odile Jacob 2011, 368 p.), traduit en plusieurs langues, et Traité de psychologie sociale. La science des interactions humaines (Bruxelles, De Boeck, 2013).

Plus...

Lorsqu’une forêt brûle, c’est toute la faune qui surgit des fourrés, détale, rampe, saute, ignore les préséances, la prudence, le camouflage. Le chevreuil, le sanglier, le lapin, la pie, la belette, les insectes se massent dans le désordre d’un exil forcé, le poil roussi ou l’antenne grillée, à mesure que progresse le brasier et que s’écroulent les arbres dans des craquements désespérés. Aujourd’hui, c’est notre futur lui-même qui brûle. Tous les spécimens qui y étaient hébergés sortent en trombe, hirsutes, calcinés. Parmi eux, nos enfants.

Lorsqu’une forêt brûle, c’est toute la faune qui surgit des fourrés, détale, rampe, saute, ignore les préséances, la prudence, le camouflage. Le chevreuil, le sanglier, le lapin, la pie, la belette, les insectes se massent dans le désordre d’un exil forcé, le poil roussi ou l’antenne grillée, à mesure que progresse le brasier et que s’écroulent les arbres dans des craquements désespérés. Aujourd’hui, c’est notre futur lui-même qui brûle. Tous les spécimens qui y étaient hébergés sortent en trombe, hirsutes, calcinés. Parmi eux, nos enfants.

Dalibor Frioux, Paris, est un écrivain et philosophe. Il fait partie du think tank de Terra Nova, lié aux questions écologiques. Il a cofondé en 2018 le Prix du roman d’écologie (France). Cet écrit est un condensé de l’article paru originellement dans la revue Études (n° 4262, juillet-août 2019), à laquelle il collabore régulièrement.

À l’âge numérique autre homme, autre chrétien

R.-Ferdinand PoswickNotre nouvelle civilisation fondée sur le code numérique demande aux chrétiens de repenser la gestion de leur mission évangélisatrice. Un foisonnement d’études très documentées existe déjà sur ce thème, avec cette problématique en particulier: comment faire d’Internet un lieu de communion plutôt que de communication.

Moine bénédictin, R.-Ferdinand Poswick osb (Maredsous, bibliste et informaticien) fut le fondateur et le directeur du Centre informatique et Bible de Maredsous (1968-2014). Il est co-fondateur du Computer Museum NAM-IP (à Namur) qui a incorporé toutes les traces des travaux pionniers de Maredsous.

Enfants brimés voire aliénés, enfants rois à la limite abuseurs… Entre le tout punition rigidifiant ou le laxisme incohérent, trouver le bon cocktail éducatif qui permet l’établissement d’un bien commun intergénérationnel est un défi de taille. Alliant la fermeté à la bienveillance, la Discipline Positive offre une alternative intéressante.

Enfants brimés voire aliénés, enfants rois à la limite abuseurs… Entre le tout punition rigidifiant ou le laxisme incohérent, trouver le bon cocktail éducatif qui permet l’établissement d’un bien commun intergénérationnel est un défi de taille. Alliant la fermeté à la bienveillance, la Discipline Positive offre une alternative intéressante.

Marco Maltini, Genève, politologue, est formateur en Discipline Positive. Il anime des ateliers collectifs à destination de parents, d’enseignants ou d’éducateurs, et pratique le soutien parental individuel en Suisse romande.

© Philippe Lissac/Godong

© Philippe Lissac/Godong

Imaginez un homme de 48 ans qui n’est jamais allé à l’école et n’a reçu aucun mode d’éducation. C’est le cas d’André Stern, qui témoigne ici de son expérience. Musicien, compositeur, luthier, conférencier et auteur d'ouvrages sur l’éducation de l’enfant, il n’a rien du sauvage analphabète sans-emploi ou de l’asocial que l’on projette sur les «SEF-sans école fixe». Son crédo? Pour que l’enfant apprenne et se développe harmonieusement, il est inutile, voire nuisible, de lui imposer une discipline, de l’envoyer à l’école, ni même de lui donner de cours à la maison.