Dès l’origine du cinéma, le mode de diffusion des films -la projection- a exigé de « aire le noir» dans la salle. Aujourd’hui encore, projeter une image sur une surface requiert une obscurité quasi totale, même si avec les écrans LCD à rétroéclairage (en particulier à LED), on peut voir un film sur grand écran en pleine lumière du jour. Quoi qu’il en soit, pour le cinéphile que je suis, la nuit comme le grand écran sont des conditions quasi ciné qua non pour la découverte d’un film. Le corps immobile, au repos, le spectateur est plongé dans le noir de la salle de cinéma comme dans l’intérieur d’une enveloppe amniotique. Il s’oublie un peu et entre dans le film, s’identifiant aux doubles fantomatiques qui évoluent devant lui. Il vit comme un rêve éveillé ces images qui se succèdent.

Mais comment rendre la nuit dans les films eux-mêmes? Pour des raisons techniques liées au tournage, elle est un des éléments fondamentaux qui structurent les scénarios. Chaque scène est précédée d’un intitulé, comprenant des indications du lieu et des conditions du déroulement de l’action: intérieur ou extérieur, jour ou nuit. Avec cette exigence: satisfaire au désir de voir du spectateur, quelles que soient les conditions du tournage.

Ainsi l’obscurité nocturne ne peut être rendue simplement par des basses lumières, mais plutôt par un travail sur les contrastes, même si la technologie numérique actuelle permet de filmer plus facilement dans des conditions d’obscurité qu’à l’époque de la pellicule. En extérieur, on s’est d’ailleurs longtemps contenté de simuler la nuit: on filmait en journée en sous-exposant la pellicule et en posant un filtre bleu devant l’objectif de la caméra. Un trucage si courant que François Truffaut en a fait le titre d’un de ses meilleurs films, La nuit américaine (1973), une mise en abyme amoureuse du cinéma et de son travail de réalisateur.

Esthétique de la nuit

Au début du cinéma, seule la lumière du soleil est assez puissante pour impressionner les pellicules alors peu sensibles. On construit donc des studios à grandes verrières, certains, comme celui d’Edison, reposant sur une base tournante pour pouvoir suivre le soleil.

L’utilisation du tube à vapeur de mercure (d’abord destiné aux mineurs, puis utilisé dans les phares) et des lampes à arc (comme au théâtre) permet ensuite le tournage en lumière artificielle. Mais les projecteurs ne servent alors qu’à simuler la lumière du jour. L’ensemble du décor est englobé de lumière, sans recherche de sculpté, donc d’évocation nocturne. Pour signifier la nuit, on se contente d’éléments de décors (réverbères, lune, ciel étoilé) ou de cartons explicatifs.

C’est avec l’expressionnisme allemand que se développe une esthétique de la nuit: l’obscurité devient le lieu du secret ; le noir, absence de lumière, est symboliquement rattaché au mal et à la mort ; la rationalité et l’ordre diurnes cèdent le pas à l’imaginaire et au chaos ; les ombres cachent des monstres. Le cinéma muet (mot qui partage avec mystère la même racine grecque)[1] en noir et blanc (dualité chromatique) semble un support idoine pour explorer les ténèbres de l’âme humaine, ses faiblesses, ses angoisses, ses vices.

Dans Das Kabinett des Dr. Caligari (1920), le somnambule Cesare vit dans un cercueil. Livide, vêtu de noir, il est une attraction de foire, que seule la voix de son maître, le lugubre Dr Caligari, réussit à sortir de son sommeil de mort. Tourné en studio, ce film de Robert Wiene crée un monde onirique inquiétant, dans lequel toutes les perspectives sont distendues et chaque porte est de guingois.

Autre chef-d’œuvre de «film nocturne» qui marque les débuts du genre d’épouvante, Nosferatu, a Symphony of Horror (1922). C’est la première adaptation à l’écran du roman gothique de Bram Stoker, Dracula, paru en 1897. Hitter, jeune secrétaire d’un agent immobilier, est envoyé en Transylvanie pour faire affaire avec le comte Orlok. Dans une taverne des Carpates, où il fait une halte, il n’écoute pas les avertissements des clients: «C’est la veille de la Saint-Georges et les esprits mauvais seront tout-puissants.» La nuit tombée, son cocher refuse de poursuivre car «ici commence le pays des fantômes». Orlok (Nosferatu) surgit de l’obscurité d’un portail d’entrée, telle une araignée quittant sa cachette pour capturer sa proie naïve. Avec ses yeux cernés, ses oreilles de chauve-souris, ses longs doigts crochus, sa silhouette voûtée traînant rats et mouches dans son sillage, Nosferatu est la figure fantomatique qui vient hanter le sommeil des enfants. À la fin, l’épouse de Hutter se donne à lui pour le retenir jusqu’aux premières lueurs de l’aube. Car la lumière est fatale au vampire. Pour accentuer l’étrangeté et la tension, F.W. Murnau explore les possibilités du cinéma avec des clairs-obscurs tranchés, des angles de caméra surprenants, des trucages inédits (image en négatif, effet d’accéléré...).

Peur infantile

Depuis Nosferatu, quantité de films ont joué sur la peur infantile de l’obscurité et ont lié la nuit à l’horreur, en annonçant la couleur noire dès leur titre: citons The Night of the Hunter (de Charles Laughton, 1956), The Night of the Living Dead (de George A. Romero, 1968), Halloween (La nuit des masques, de John Carpenter, 1978), et A Nightmare on Elm Street (Les griffes de la nuit, de Wes Craven, 1984).

La nuit du chasseur est un petit bijou de film crépusculaire présenté dans l’écrin d’un conte moral pour enfants: tandis que se déroule le générique sur fond de ciel étoilé, un invisible chœur enfantin entonne une berceuse dont on comprendra très vite l’ironie (Hing, hang, hung...). John (11 ans) et sa sœur Pearl (4 ans) vont vivre des évènements bien traumatiques: leur père pendu (hanged) et leur mère séduite puis assassinée par un criminel en série déguisé en prédicateur. Le psychopathe poursuit les orphelins lors d’une inoubliable séquence de fuite nocturne sur un fleuve. Le film de Charles Laughton (le seul qu’il réalisera) est très stylisé, avec une image noir et blanc contrastée et des ombres menaçantes traduisant l’effroi des enfants face à des forces inconnues qui les dépassent.

Les trois autres films cités n’ont pas la même qualité artistique mais ils n’en ont pas moins marqué l’histoire du film d’horreur: ce sont des films indépendants américains de série B, dont le succès a engendré une dizaine de suites ou de remakes. Le filon est inépuisable: il y a six mois est encore sorti un petit film d’épouvante britannique intitulé simplement Lights Out (Dans le noir).

Errances

Au-delà des angoisses liées à l’obscurité, le cinéma s’intéresse aux agissements souvent déréglés qui ont lieu pendant la nuit, ce moment normalement voué au repos. De nombreux films nocturnes traitent de déambulations et errances de tout ordre... On pourrait parler de films lunaires, où les choses n’évoluent pas vraiment, voire régressent.

La nuit des forains (1953, en noir et blanc) est l’histoire d’une petite troupe de saltimbanques qui, au cours d’une halte dans une bourgade, va connaître une crise sentimentale. Le film décline avec acuité les thèmes de prédilection d’Ingmar Bergman: la tragédie du couple, la jalousie, l’adultère, la résignation à la vie conjugale et à sa violence intérieure, l’incommunicabilité des êtres, l’humiliation, le rapport à Dieu... Durant la nuit, les personnages luttent pour changer leur mode d’existence, mais ils sont inexorablement ramenés sur leur orbite originelle. «Tout est immobile, tout est silence et maturité», dit une femme. «Le vide», commente son ex-mari, avant de pousser un cri. Et le lendemain matin, la caravane reprend la route.

Dans Le notti bianche (1957) un jeune homme erre, la nuit, dans les rues désertes d’une ville traversée de canaux. Sur un pont, il aborde une jeune femme, dont il va tomber amoureux au fil des nuits qu’elle passe à attendre son grand amour, censé la rejoindre à cet endroit. Lorsque finalement l’homme tant attendu apparaît, elle délaisse sans hésiter son compagnon de nuits blanches. Pour des raisons économiques, Luchino Visconti tourne son film en studio et en noir et blanc. Le résultat plastique est magnifique, l’atmosphère créée est onirique, hors du temps, et, l’histoire, tirée d’une nouvelle de Dostoïevski, d’un romantisme amer.

La notte (1961), pour sa part, décrit la nuit d’un couple à la dérive, comme les affectionne Michelangelo Antonioni. Tandis que l’homme dédicace son dernier roman dans un cocktail, la femme erre dans la ville. Ils se retrouvent dans une soirée privée chic, où chacun flirte de son côté. Au bout de longues heures d’ennui, l’aube les surprend dans le jardin silencieux de la villa désertée. Ce n’est qu’alors qu’ils trouvent le courage de se parler vraiment.

Les griffes des métropoles

Les griffes des métropoles

La plupart des déambulations nocturnes au cinéma sont urbaines. En effet, la grande ville constitue le réservoir fantasmatique de toutes sortes de vices (en particulier liés au sexe), auxquels le héros postmoderne peut aller se frotter dans une sorte de parcours initiatique. Et les métropoles offrent des décors nocturnes particulièrement vivants et lumineux.

Pour One from the Heart (1982), Francis F. Coppola recrée carrément Las Vegas en studio. Un couple usé se sépare après cinq ans d’union. Chacun part de son côté dans la nuit de néons. Leurs parcours, leurs rêves et leurs désillusions sont mis en parallèle, dans un foisonnement visuel convoquant la comédie musicale ou le conte. Ils se retrouvent au bout de la nuit, après avoir fait chacun une rencontre amoureuse.

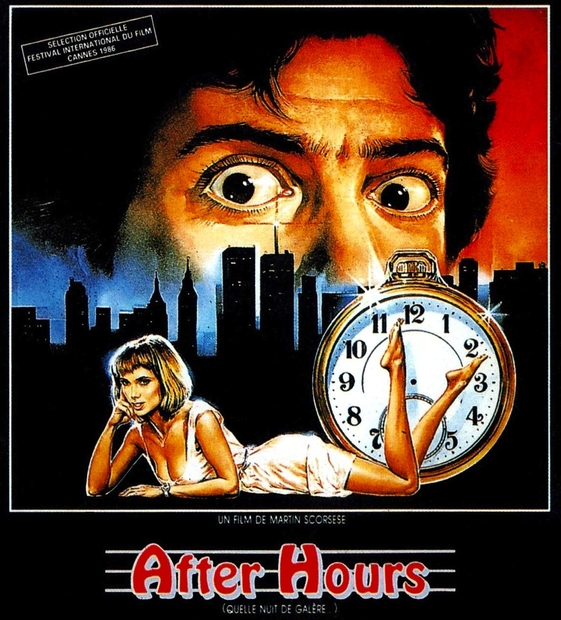

Dans After Hours (1985), le New Yorkais Martin Scorsese fait vivre une nuit cauchemardesque et paranoïaque à un gentil informaticien issu d’un quartier chic de Manhattan, qu’il balance, avec sa peur de l’inconnu et du sexe, à Soho, alors vivier d’une faune d’artistes et de déjantés. L’anti-héros finit par être refoulé dans le seul milieu qu’il maîtrise : son bureau.

Et dans Les nuits fauves (1992), un film autobiographique, Cyril Collard raconte une histoire d’amour entre une jeune fille et un bisexuel séropositif dans l’univers interlope d’une certaine nuit parisienne (homosexualité de groupe, drogue, sadomasochisme, ratonnades racistes).

Enfin, tout récemment, La grande belleza (2013) de Paolo Sorrentino, exprime brillamment, un demi-siècle après La Dolce Vita, le malêtre existentiel d’une intelligentsia décadente à travers les pérégrinations nocturnes, à Rome, d’un critique d’art désabusé (chez Fellini, c’était un chroniqueur mondain).

Films noirs

Un autre genre cinématographique privilégie la nuit: le film noir. Le cadre nocturne convient aux histoires criminelles explorant la face cachée derrière les apparences, montrant la cruauté derrière la civilisation, et conservant l’ambiguïté des personnages et du jeu social. La ville est une jungle où règnent le chantage, la corruption, la violence. C’est encore l’envers de l’environnement quotidien qui est choisi: impasses, sous-sols, parkings, bars, loges, arrière-boutiques... Le film noir est un genre réaliste, mais le spectateur a parfois l’impression de vivre un cauchemar.

Le film muet Underworld (Les nuits de Chicago, 1927) de Josef von Sternberg est un des premiers exemples du genre. Les intertitres du début situent le décor: « ne grande ville au cœur de la nuit... Des rues solitaires... La lune obscurcie par les nuages... Des immeubles aussi vides que des cavernes d’un âge oublié.»

En passant par The Big Sleep (1941) de Howard Hawks, Bad Lieutenant d’Abel Ferrara (1992), Lost Highway de David Lynch (1997), jusqu’à Suburra[2] (2015) de Stefano Sollima, ce genre a donné de nombreux films de qualité où se conjuguent la nuit, le mal et la folie.

Dans le prolongement de ces thématiques, mais issus de l’univers plus léger des marvel comics, les films de super-héros ont également une prédilection pour la nuit. En particulier évidemment ceux consacrés à Batman, l’homme-chauvesouris, le justicier de l’ombre (dont on retiendra la version de Tim Burton en 1989). À Gotham City (ville fictive rappelant New York), le Bien et le Mal ne se reconnaissent pas immédiatement: ceux qui devraient défendre les citoyens - es policiers au maire- sont susceptibles d’être des agents du Mal. Heureusement la nuit, incognito, un milliardaire excentrique se transforme en Batman...

Étoiles filantes

Pour terminer ce tour d’horizon nocturne sur une note résolument joyeuse, rappelons que la nuit est aussi le moment de la détente, des spectacles, et que parallèlement aux films lunaires évoqués, ont été créés un grand nombre de films stellaires, parmi lesquelles certaines comédies musicales américaines. Nombre d’entre elles ont pour cadre Broadway, et la ville, la nuit, y est rutilante et enchanteresse. On se souvient par exemple de Gene Kelly dansant autour des lampadaires, dans Singing in the Rain (Stanley Donen, 1952).

Sans danser sur son siège, on peut aussi s’y tordre de rire devant des comédies nocturnes, comme par exemple The Party (1968), de Blake Edwards, où un figurant indien est invité par erreur à une soirée mondaine hollywoodienne, qu’il va dynamiter par ses gaffes et sa maladresse. Chacun a ses étoiles filantes. Celle-ci est la mienne.

[1] Le mot mystère vient du grec muistês, qui donnera le mot muet.

[2] Voir la présentation de ce film in choisir n° 673, janvier 2016, p. 27.

La nuit est inhérente au cinéma, et la salle obscure reste incontournable pour les amoureux du 7e art. Car l’obscurité est propice à l’éveil des sens et des émotions. Les cinéastes ne s’y trompent pas et explorent à fond la thématique, sous ses facettes fantasmées et sombres le plus souvent.

La nuit est inhérente au cinéma, et la salle obscure reste incontournable pour les amoureux du 7e art. Car l’obscurité est propice à l’éveil des sens et des émotions. Les cinéastes ne s’y trompent pas et explorent à fond la thématique, sous ses facettes fantasmées et sombres le plus souvent.