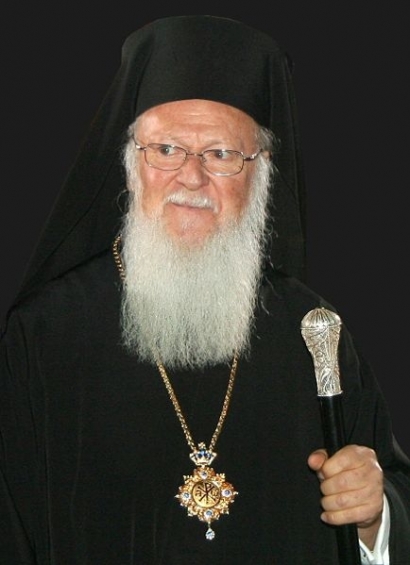

Le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée 1er, a invité les patriarches et métropolites du monde orthodoxe en mars à Istanbul. C'est ce qu'a annoncé le 8 janvier l'agence américaine «Catholic World News». Le but sera de préparer le Synode panorthodoxe de 2015.

Le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée 1er, a invité les patriarches et métropolites du monde orthodoxe en mars à Istanbul. C'est ce qu'a annoncé le 8 janvier l'agence américaine «Catholic World News». Le but sera de préparer le Synode panorthodoxe de 2015.

Le principal problème dans la tenue de ce synode 2015 résidera dans les divergences des patriarcats de Constantinople et de Moscou, avait récemment affirmé devant des journalises autrichiens le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens.

Deux documents – issus des deux patriarcats – contiennent des points de vue différents sur la primauté du patriarcat œcuménique de Constantinople, laquelle est de droit divin, selon le patriarche de Constantinople. Une vision largement contestée par le patriarcat de Moscou. (apic/kap/ami/bb)

La paix, la fraternité et la démocratie au Myanmar constituent « une espérance commune pour tous les citoyens » à l'aube d'une nouvelle année au cours de laquelle « se prépare au Myanmar l'aube d'une nouvelle ère, faite de liberté, de justice et de paix ». C'est ce qu'affirme Mgr Charles Maung Bo, archevêque de Yangon, dressant « une feuille de route » pour la nation, qui détermine les perspectives pour l'année 2014.

La force morale exceptionnelle de Nelson Mandela a été maintes fois évoquée le mois passé, suite à son décès. L'homme d'Etat sud-africain a su briser la spirale de la violence et dire à la population noire : « Je comprend votre souffrance. Mais nous ne pouvons pas répondre par la violence. » S'il avait autorisé et exigé la vengeance et laissé la haine orienter son existence, il serait resté pour toujours en prison, a-t-il encore déclaré. « C'est seulement par le pardon et la réconciliation que la vraie liberté peut être gagnée. Jamais aigri, Mandela a toujours trouvé la force de dire : faisons un nouveau commencement, que tu sois Noir ou Blanc ; essayons de construire un pays uni, pour que les hommes et les femmes puissent y vivre ensemble. » C'est en ces termes que l'archevêque catholique du Cap, Stephen Brislin, a résumé la trajectoire de l'ancien chef d'Etat.[1] On se souvient de la force du symbole de cette équipe sud-africaine de rugby, composée de Noirs et de Blancs, que Mandela a soutenue.[2]

« Le manque d’attitudes démocratiques vis-à-vis de l’opposition politique, surtout à compter de juillet dernier, a suscité une opposition armée qui a tenté un coup d’Etat » a déclaré à l’Agence Fides une source de l’Eglise locale au Soudan du Sud, quelques jours après le coup d’Etat manqué qui a fait au moins 500 morts à Juba.

« Le manque d’attitudes démocratiques vis-à-vis de l’opposition politique, surtout à compter de juillet dernier, a suscité une opposition armée qui a tenté un coup d’Etat » a déclaré à l’Agence Fides une source de l’Eglise locale au Soudan du Sud, quelques jours après le coup d’Etat manqué qui a fait au moins 500 morts à Juba.

« Le coup d’Etat a échoué à Juba mais ses organisateurs sont parvenus à quitter la capitale. Le danger est désormais que ces chefs qui ont également une certaine influence dans l’armée, réussissent à appeler à la révolte d’autres zones du pays, en particulier celles dont ils sont originaires. Malheureusement, l’aspect tribal compte encore beaucoup. Le danger est réel surtout dans le Haut Nil » indique la source. « Selon les nouvelles que nous avons de Bor, capitale de l’Etat du Jonglei, des désordres sont en cours dans cette ville » ajoute-t-elle.

« Pour comprendre les dynamiques complexes de la situation, il faut tenir compte du fait que l’actuel président Salva Kiir est un Dinka provenant de la zone de Bar al-Ghazal, alors que John Garang - responsable historique du Soudan du Sud qui a jeté les bases de l’indépendance du pays, avant de mourir en 2005 dans un accident d’hélicoptère - était lui aussi un Dinka mais provenant de Bor, où ont actuellement lieu des désordres », explique l’interlocuteur de Fides. « La population Dinka de Jonglei n’a jamais accepté totalement Kiir comme président. Riek Machar, le vice-président limogé en juillet, est en revanche d’ethnie Nuer, la deuxième ethnie du Soudan du Sud. Par ailleurs, c’est Machar qui aurait organisé le coup d’Etat manqué avec l’aide de quelques tribus minoritaires ou même des Dinkas de la zone dont provenait John Garang. Malheureusement, dans ce scénario, il ne semble pas que le bien de la nation soit mis au premier rang. Espérons et prions afin que tous ceux qui ont des responsabilités politiques et militaires dans ce pays travaillent pour le bien de la nation, en mettant de côté, si cela est nécessaire, leurs ambitions personnelles » conclut la source de Fides.

Texte : Fides 18/12/2013 Photo : ASASE (Juba)

SYRIE - Pour le titulaire de l’Eparchie d’Hassaké-Nisibi, l’appel aux armes des chrétiens de l’évêque orthodoxe Lukas el-Khoury est « insensé »

Hassaké (Agence Fides) – « En tant qu’hommes d’Eglise, nous ne pouvons pas inciter les chrétiens à prendre les armes pour participer au conflit. Nous ne pouvons pas dire ces choses. C’est insensé. Cela va à l’encontre de l’Evangile et de la doctrine chrétienne ». C’est ce que déclare à l’Agence Fides l’Archevêque syro catholique titulaire de l’Eparchie d’Hassaké-Nisibi, S.Exc. Mgr Jacques Behnan Hindo. Ces propos tranchés se réfèrent notamment aux déclarations faites par l’évêque grec orthodoxe Lukas el-Khoury, selon lesquelles « tout jeune chrétien en mesure de prendre les armes devrait le faire afin de protéger la Syrie, les églises et les couvents » parce que, face à ce qui arrive au peuple syrien, « nous ne pouvons pas rester les bras croisés ».

Selon l’Archevêque, « dans la situation où nous nous trouvons, tout individu, y compris s’il est chrétien, est libre de faire ses choix en conscience mais l’Eglise en tant que telle ne peut indiquer à personne la voie des armes et de la violence, qui contredit les enseignements de l’Evangile. L’an dernier déjà, le gouvernement m’avait offert 700 kalachnikovs afin de les distribuer aux chrétiens d’Hassaké et 1.000 autres pour ceux de Qamishli et j’ai refusé. Nous sommes contraires à la violence d’où qu’elle vienne ». La situation tragique de la Syrie et les attaques ciblées subies par les chrétiens dans le cadre du conflit syrien peuvent, selon Mgr Hindo, causer des réactions déséquilibrées. « Nous sommes tous sous pression. Nous sommes actuellement également angoissés pour les moniales (orthodoxes NDR) de Maalula, qui ont été enlevées, mais, en tant que Pasteurs, nous devons consoler notre peuple et reconnaître que certains points fermes doivent être toujours respectés, quelq ue soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au travers de déclarations inconsidérées, nous risquons également de faire s’accroître le danger pour les chrétiens de devenir des cibles de la violence ». (GV) (Agence Fides 11/12/2013)

« Paix sur la terre », chantaient les anges dans le ciel de Palestine. Le nouveau-né de la crèche en était le gage. Une longue histoire tissée de violences et de guerres le précédait, dont les malheurs avaient aiguisé l’espoir d’une paix durable. Le prophète l’avait laissé entendre: un jour viendra où, sous la conduite de l’enfant, le loup habitera avec l’agneau, et le lion comme le bœuf mangera du fourrage (Is 11,6-9). L’irréconciliable sera réconcilié.

Le Bureau international catholique de l'enfance (BICE) lance cette année, en lien avec l’actualité internationale des droits de l’enfant, la campagne "Stop au harcèlement sur internet !". La démarche sera présentée à la session du Comité des droits de l’enfant de l’ONU (CRC) de septembre 2014 sur les enfants et les réseaux sociaux.

Cette campagne de signatures sera accompagnée d’une mobilisation des enfants, jeunes et adultes sur les réseaux sociaux, pour une vaste action de sensibilisation autour du sujet, rapporte le BICE dans un communiqué du 7 novembre 2013. Les enfants et les jeunes en seront les principaux acteurs.

La campagne entend lutter contre les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, mais également la propagation de rumeurs, le piratage de comptes ou encore l’usurpation d’identité digitale. Le BICE note que ces dangers touchent en premier lieu les adolescents et les jeunes, mais que "nous sommes tous concernés par cette nouvelle forme de violence en forte progression depuis quelques années". (apic)

Le Pacte républicain a été signé le 7 novembre à Bangui, capitale de la République centrafricaine, par le président de la République Michel Djotodia, le Premier Ministre Nicolas Ntiangaye, et le président du Conseil national de transition Alexandre-Ferdinand Nguendet. Le document en question avait été rédigé à Rome, au siège de la Communauté de San Egidio, dans le cadre des colloques de paix pour la Centrafrique des 6 et 7 septembre derniers, auxquels avaient participé de représentants du gouvernement de Bangui, du Conseil national de transition, de la société civile et des confessions religieuses.

Selon une note envoyée à l’Agence Fides, le Pacte républicain « vise à engager les forces vives de la nation dans la défense du cadre démocratique et des droits fondamentaux ainsi que dans la promotion des valeurs de la République en vue d’une gouvernance de paix et de progrès pour tout le pays, prédisposant en outre une série de mécanismes permanents de prévention et de gestion des conflits. »

L’accord prévoit les points suivants :

- la nécessité d’assurer la sécurité des habitants au travers du désarmement des milices et du retour à l’activité normale de l’Etat ;

- la nécessité de garantir le retour des évacués et des réfugiés à leur domicile et d’aider à leur réinsertion ;

- le rejet de la violence comme moyen d’accéder au pouvoir ;

- le choix d’une collaboration et d’un dialogue constructif entre les partis politiques et le refus de l’affrontement ;

- la nécessité de renforcer les institutions et de travailler durant la phase actuelle de transition politique - dont la durée prévue est d’un peu moins de deux ans - afin de préparer le pays et ses structures à la démocratie représentative pour garantir la pleine liberté de tous les habitants ;

- la lutte contre la corruption et la défense des biens, publics et privés ;

- la nécessité d’agir en faveur du bien commun du peuple centrafricain, principale ressource nationale ;

- la demande à la Communauté de San Egidio de poursuivre son action de promotion de la paix et du dialogue en Centrafrique.

(Fides)

"Retraite spirituelle dans la vie",

une émission de Entre Lacs sur RCF Haute-Savoie

Le jeudi 14 novembre 2013 à 11.03 h. et à 18h30. Rediffusion le dimanche 17 novembre à 10h00

Les retraites spirituelles selon la méthode de saint Ignace de Loyola ne sont pas destinés aux seuls marathoniens de la foi, ni à ceux qui auraient le privilège de vivre l’expérience du silence pendant plusieurs jours. Une des forces des Exercices spirituels de saint Ignace, c’est qu’ils peuvent se vivre dans la vie quotidienne, et non nécessairement dans un centre spirituel. Le retraitant s’engage à méditer individuellement et à rencontrer son accompagnateur pour faire le point, quotidiennement. Une façon appropriée, économique et pratique, de répondre aux besoins de sens et d’intériorité de l’homme contemporain, qui ne peut toujours se permettre de faire des « pauses spirituelles » d’une semaine ou d’un mois.

Le Père Bruno Fuglistaller, jésuite de l’Antenne ignatienne de St-Boniface (Genève), et Sœur Cleonice Salvatore, responsable de l’Aumônerie catholique de l’Université de Genève, ainsi que quelques jeunes retraitants, partagent leur expérience de retraite dans la ville.

Plus...

Une émission de RCF Savoie,

Les Jésuites : droit de cité

Il y a 40 ans était levée l'interdiction faite aux jésuites de Suisse d'exercer leur ministère sur le territoire helvétique. En effet, la Constitution fédérale de 1874, dans un pays soumis à de grosses luttes politiques, avait sacrifié à une vision politique voulant limiter l'influence des libertés de culte et d'expression catholique. Cette interdiction fut levée en mai 1973, après 19 ans de lutte acharnée entre les deux chambres. Daniel Bernard a rencontré pour l'émission Entre lacs de la RCF Haute-Savoie des témoins de l'histoire: Albert Longchamp, "premier Jésuite de Suisse", et Pierre Emonet, ancien provincial Suisse et actuel directeur de la revue choisir.

Les articles 51 et 52 de la Constitution de 1874 interdisaient le droit de cité à la Compagnie de Jésus ainsi que la création de nouveaux couvents ! En imposant comme une sorte d'Edit de Nantes à la compagnie de Jésus, la Confédération helvétique avait alors agi comme nombre d'autres pays, tels la France ou la Norvège. Les protestants d'Ecosse suivent, encore aujourd'hui, le Claim of right acts de 1689, instituant comme illégale toute présence et toutes construction d'églises par les jésuites.

En 1954, la motion de Ludwig von Moos, alors conseiller aux Etats, vise à l’abrogation de ces articles d’exception. Il en résulte un débat parlementaire pénible, marqué par des polarisations confessionnelles, jusqu’à ce que le peuple se prononce à 55 % pour modifier la Constitution; 40 ans plus tard, il y a 18 jésuites à l’œuvre en Suisse romande (pour 18 000 dans le monde). Il existe deux communautés francophones, l’une à Villars-sur-Glâne, près de Fribourg, l'autre à Carouge, en banlieue immédiate de Genève.

En 1959, les jésuites ont lancé la revue mensuelle choisir. C'est une revue culturelle d'opinion dont Lucienne Bittar est actuellement rédactrice en chef. Elle apporte sa contribution à ce dossier, tout comme Sjtepan Kusar, bibliothécaire du CEDOFOR que les jésuites ont également créé au service du public.

Début octobre, le calendrier liturgique nous invitait à commémorer successivement Thérèse de l’Enfant Jésus et François d’Assise, qui a marqué l’humanité par son choix prioritaire des pauvres et sa volonté de dialogue avec l’islam ; une semaine plus tard, nous faisions mémoire de Jean XXIII, que le pape actuel va déclarer saint en avril prochain ; puis est venu le temps de la Toussaint. Je me suis dit alors : « Voilà ce qui manque aujourd’hui ! Il est urgent de devenir des saints ! » Pas de ces hommes et femmes à la moralité au-dessus du commun des mortels, et souvent si tristes, mais de ceux et celles qui vivent les bras grands ouverts sur les autres. Je me suis du reste demandé d’où venait cette déformation de l’image des saints, que l’Eglise continue parfois de véhiculer en sacralisant à tour de bras des gens hors normes, majoritairement… célibataires et religieux. Certainement pas de l’Evangile ! Jésus n’a rien sacralisé. Il a ouvert pour tous le chemin vers la sainteté, le chemin vers les autres, celui qui conduit vers Dieu, qui seul est Saint.

La population suisse a fait preuve d'une grande générosité

RedactionA côté des compromissions des gouvernants et du monde économique, la population suisse a déployé des trésors de générosité pour venir en aide aux victimes de la deuxième guerre mondiale. C'est ce qu'a démontré, le 7 octobre dernier à Fribourg, Serge Nessi en relatant l'aventure de la Croix-Rouge au secours des enfants entre 1942 et 1949.

L'historien et ancien délégué du CICR, auteur d'un ouvrage sur le sujet, a détaillé cet épisode méconnu de l'action de la Suisse durant la seconde guerre mondiale. Grâce à l'action de la « Croix-Rouge secours aux enfants », des dizaines de milliers d'enfants, essentiellement français, ont pu bénéficier de séjour de quelques mois dans des familles suisse pour y retrouver la santé. L'action s'est encore prolongée bien après la guerre jusqu'au milieu des années 1950 pour des enfants d'Europe centrale.

Afrique : étude sur les 55 personnalités les plus riches du continent

Redaction L'Afrique compte 55 milliardaires, soit davantage que l'Amérique latine qui en compte 51. C'est ce que révèle une étude du magazine panafricain Ventures, spécialisé dans le monde des affaires. En parallèle, le nombre de pauvres ne cesse également d'augmenter. Le premier de la liste des Africains les pus riches est le Nigérian Aliko Dangote, qui a amassé une fortune de plus de 20 milliards de dollars grâce à ses activités industrielles s’étendant des fabriques de ciment aux cultures de cannes à sucre sur une bonne partie du continent. Les milliardaires nigérians ne sont pas moins de 20 et sont bien plus nombreux que les Sud-africains (9) ou que les Egyptiens (9 égalememt), relève l'agence catholique Misna.

Le directeur de Ventures, Chi-Chi Okonjo, a mis en évidence les difficultés rencontrées pour élaborer cette classification, du fait que les milliardaires n’aiment pas révéler l’ampleur de leur fortune. Cela peut se comprendre si l’on compare les données fournies par Ventures à celles publiées en avril 2013 par la Banque mondiale : du fait de la croissance démographique du continent, le nombre de personnes vivant dans des conditions d’extrême pauvreté en Afrique a plus que doublé ces 30 dernières années, passant de 205 à 414 millions. (apic)