Politique internationale

La «guerre juste» existe-t-elle? Ce que dit l’Église

Christian Mellon sj Est-il permis de faire la guerre dans certaines circonstances? Les réponses peuvent être classées en quatre catégories: le pacifisme -la guerre n’est jamais permise; la guerre juste -elle est légitime dans certains cas et limites; le cynisme -la morale n’a rien à dire en ce domaine; la guerre sainte -elle est permise si c’est sur l’ordre de Dieu ou de ses représentants. La réponse de l’Église s’inscrit dans la deuxième, mais intègre aussi des références de la première.

Est-il permis de faire la guerre dans certaines circonstances? Les réponses peuvent être classées en quatre catégories: le pacifisme -la guerre n’est jamais permise; la guerre juste -elle est légitime dans certains cas et limites; le cynisme -la morale n’a rien à dire en ce domaine; la guerre sainte -elle est permise si c’est sur l’ordre de Dieu ou de ses représentants. La réponse de l’Église s’inscrit dans la deuxième, mais intègre aussi des références de la première.

Spécialiste de la pensée sociale de l’Église et des questions éthiques et spirituelles touchant la paix et la guerre, Christian Mellon sj a été co-fondateur et rédacteur en chef d’Alternatives non violentes, rédacteur en chef de Projet et secrétaire national de Justice et Paix-France jusqu'en 2004. Il est notamment l’auteur de Chrétiens devant la guerre (Centurion, 1984) et fait actuellement partie de l'équipe du CERAS, Centre de recherche et d’action sociales.

Les catholiques de la paroisse Saint-Simon et Sainte-Hélène de Minsk, en Biélorussie, n’ont plus accès à leur lieu de culte depuis fin septembre 2022. Sous prétexte de manquements à la sécurité, les autorités biélorusses ont ordonné d’évacuer en quelques jours «l’église rouge» située sur la place de l’Indépendance de la capitale. L’édifice religieux néo-roman, construit entre 1905 et 1910, fait partie des symboles de Minsk.

Les catholiques de la paroisse Saint-Simon et Sainte-Hélène de Minsk, en Biélorussie, n’ont plus accès à leur lieu de culte depuis fin septembre 2022. Sous prétexte de manquements à la sécurité, les autorités biélorusses ont ordonné d’évacuer en quelques jours «l’église rouge» située sur la place de l’Indépendance de la capitale. L’édifice religieux néo-roman, construit entre 1905 et 1910, fait partie des symboles de Minsk.

Quelle valeur le nouveau roi Charles III accorde-t-il à la foi dans une société séculaire et plurireligieuse? Se souvenant d'une rencontre avec celui qui était alors le prince de Galles, Michael Barnes sj, un jésuite de la province britannique qui a enseigné et écrit abondamment sur les relations interreligieuses, se dit confiant. Doté d'une bonne formation, avec à la clé l'exemple de sa mère, la défunte reine Elizabeth II, mais aussi d'une sensibilité marquée à l'égard des autres confessions et religions, le nouveau monarque assumera à sa façon, sans nulle doute plus moderne, son rôle de "défenseur de la foi".

Quelle valeur le nouveau roi Charles III accorde-t-il à la foi dans une société séculaire et plurireligieuse? Se souvenant d'une rencontre avec celui qui était alors le prince de Galles, Michael Barnes sj, un jésuite de la province britannique qui a enseigné et écrit abondamment sur les relations interreligieuses, se dit confiant. Doté d'une bonne formation, avec à la clé l'exemple de sa mère, la défunte reine Elizabeth II, mais aussi d'une sensibilité marquée à l'égard des autres confessions et religions, le nouveau monarque assumera à sa façon, sans nulle doute plus moderne, son rôle de "défenseur de la foi".

Cet article est paru sur le site de la revue culturelle jésuite britannique Thinking Faith.

Évangéliques en passe de dépasser les catholiques au Brésil

Jacques Berset, cath.ch Dans la prochaine décennie, selon les données déjà disponibles qui devraient être confirmées par le recensement démographique 2022 mené par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), qui a débuté le 1er août 2022, les évangéliques au Brésil –toutes dénominations confondues– dépasseraient le nombre de catholiques. Le journaliste Jacques Berset se fait l'écho de cette croissance évangélique «qui se développe depuis 4 décennies».

Dans la prochaine décennie, selon les données déjà disponibles qui devraient être confirmées par le recensement démographique 2022 mené par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE), qui a débuté le 1er août 2022, les évangéliques au Brésil –toutes dénominations confondues– dépasseraient le nombre de catholiques. Le journaliste Jacques Berset se fait l'écho de cette croissance évangélique «qui se développe depuis 4 décennies».

Brésil, la "mission divine" investit les présidentielles

Eduardo Campos Lima, Protestinfo L'élection présidentielle brésilienne de 2022 se tiendra le dimanche 2 octobre. L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est actuellement en tête des sondages (il a dirigé le Brésil entre 2003 et 2010). Pour le contrer, Jair Bolsonaro mise tout sur le vote évangélique. «Avec la crise économique et son incapacité à contrôler la pandémie de Covid-19, les seuls sujets que Jair Bolsonaro peut utiliser pour tenter de gagner des voix sont la religion et sa défense de la famille», déclare Jung Mo Sung, théologien catholique et professeur à l'Université méthodiste de São Paulo.

L'élection présidentielle brésilienne de 2022 se tiendra le dimanche 2 octobre. L’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est actuellement en tête des sondages (il a dirigé le Brésil entre 2003 et 2010). Pour le contrer, Jair Bolsonaro mise tout sur le vote évangélique. «Avec la crise économique et son incapacité à contrôler la pandémie de Covid-19, les seuls sujets que Jair Bolsonaro peut utiliser pour tenter de gagner des voix sont la religion et sa défense de la famille», déclare Jung Mo Sung, théologien catholique et professeur à l'Université méthodiste de São Paulo.

Carburant indispensable de la démocratie, le doute est à la pensée ce que l’eau est à la vie. De même qu’un fleuve irrigue et abreuve tout ce qui pousse et respire, il stimule nos réflexions. Et de même que le courant érode les rochers, il interroge nos convictions quand elles menacent de se vitrifier. Autrement dit, la qualité de nos idées doit beaucoup à la vivacité du doute qui les accompagne.

Auteur de fictions et d’essais politiques, dont Qui sauvera la Suisse du populisme? (Slatkine 2016) et Le crépuscule du récit révolutionnaire (Slatkine 2021), François Cherix est membre du Parti socialiste suisse et a coprésidé le Nouveau mouvement européen Suisse; il est écrivain et conseiller en stratégie et communication.

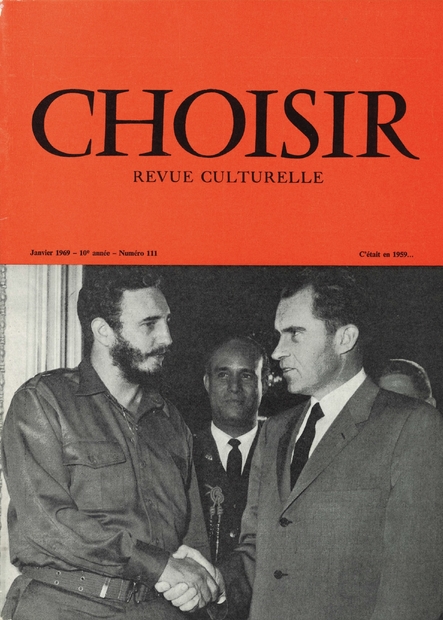

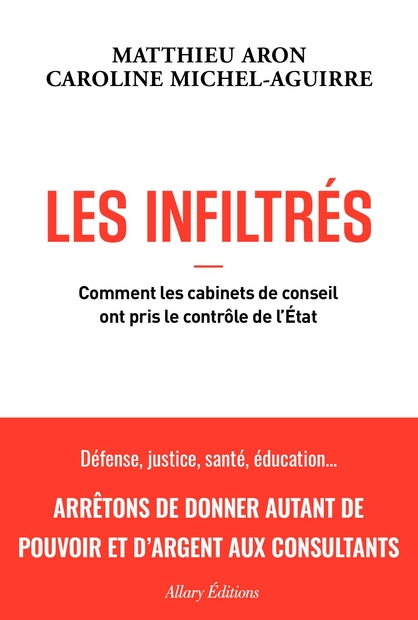

Comme souvent, les scandales politiques ou sociaux sont révélés par des enquêtes de presse (Panama Papers) ou des livres (Orpea pour les EMS en France), ou par les deux (Cabinet de Conseil Mc Kinsey et autres en France). Le minutage de ces révélations médiatiques apparaît souvent -en dépit des vigoureuses dénégations- comme étant particulièrement bien ajusté sur l’agenda politique. Ainsi de l’affaire Fillon lors de l’avant-dernière campagne présidentielle française de 2017. Celle qui vient de se terminer ne fait pas exception. En mars 2022, juste avant les élections pour le nouveau quinquennat, est paru un livre mettant au jour, chiffres à l’appui, le coût des services sollicités par l’État français auprès d’officines privées et auxquels le chef de l’État aurait pu être lié. Mais y a-t-il vraiment là matière à scandale?

Comme souvent, les scandales politiques ou sociaux sont révélés par des enquêtes de presse (Panama Papers) ou des livres (Orpea pour les EMS en France), ou par les deux (Cabinet de Conseil Mc Kinsey et autres en France). Le minutage de ces révélations médiatiques apparaît souvent -en dépit des vigoureuses dénégations- comme étant particulièrement bien ajusté sur l’agenda politique. Ainsi de l’affaire Fillon lors de l’avant-dernière campagne présidentielle française de 2017. Celle qui vient de se terminer ne fait pas exception. En mars 2022, juste avant les élections pour le nouveau quinquennat, est paru un livre mettant au jour, chiffres à l’appui, le coût des services sollicités par l’État français auprès d’officines privées et auxquels le chef de l’État aurait pu être lié. Mais y a-t-il vraiment là matière à scandale?

Vingt ans après l’élection de Poutine à sa présidence, la Russie traverse un moment critique sur le plan économique, même si la situation avant l’invasion de l’Ukraine était encore plutôt positive. Malgré de puissants monopoles d’État, la Russie dispose en effet d’un système fondamentalement capitaliste lui permettant de fonctionner plus efficacement que son prédécesseur, l’URSS[1] et d'un gouvernement technocratique et innovant (en termes de technologies et de numérisation de l’administration). Le pays cependant n'arrive pas à sortir de sa dépendance économique à l'égard de ses ressources naturelles, de son pétrole en particulier. Le risque d'années de stagnation économique est donc important.

Vingt ans après l’élection de Poutine à sa présidence, la Russie traverse un moment critique sur le plan économique, même si la situation avant l’invasion de l’Ukraine était encore plutôt positive. Malgré de puissants monopoles d’État, la Russie dispose en effet d’un système fondamentalement capitaliste lui permettant de fonctionner plus efficacement que son prédécesseur, l’URSS[1] et d'un gouvernement technocratique et innovant (en termes de technologies et de numérisation de l’administration). Le pays cependant n'arrive pas à sortir de sa dépendance économique à l'égard de ses ressources naturelles, de son pétrole en particulier. Le risque d'années de stagnation économique est donc important.

Plus...

Au matin du 24 février, le président Poutine annonce l’ouverture des hostilités contre l’Ukraine (pardon, «des mesures de protection pour les populations»). Dans les minutes qui suivent, les missiles de croisière prennent la direction des villes du pays. Surprise dans les médias européens. Bon, le président Biden annonçait l’invasion depuis des semaines («mais vous savez les Américains, l’Irak…»). Les télévisions, les médias et Internet montraient déjà des photos de blindés, de lance-roquettes, d’avions, de camions, on annonçait même l’arrivée d’hôpitaux de campagne et de réserves de sang, les préparatifs classiques d’une opération d’envergure («mais vous savez, Poutine, le bluff…, il ne le fera jamais...»). Pourtant...

Au matin du 24 février, le président Poutine annonce l’ouverture des hostilités contre l’Ukraine (pardon, «des mesures de protection pour les populations»). Dans les minutes qui suivent, les missiles de croisière prennent la direction des villes du pays. Surprise dans les médias européens. Bon, le président Biden annonçait l’invasion depuis des semaines («mais vous savez les Américains, l’Irak…»). Les télévisions, les médias et Internet montraient déjà des photos de blindés, de lance-roquettes, d’avions, de camions, on annonçait même l’arrivée d’hôpitaux de campagne et de réserves de sang, les préparatifs classiques d’une opération d’envergure («mais vous savez, Poutine, le bluff…, il ne le fera jamais...»). Pourtant...

Ukraine-Russie: une rivalité aussi religieuse

Anne-Sylvie Sprenger/ Protestinfo Depuis 2019, l’Église orthodoxe ukrainienne et l’Église orthodoxe russe se livrent une véritable guerre d’influence aux enjeux résolument politiques. Kiev étant le berceau du christianisme orthodoxe, Moscou ne peut se permettre de perdre pied dans ce pays. Explications avec Nicolas Kazarian, historien et spécialiste du monde orthodoxe.

Depuis 2019, l’Église orthodoxe ukrainienne et l’Église orthodoxe russe se livrent une véritable guerre d’influence aux enjeux résolument politiques. Kiev étant le berceau du christianisme orthodoxe, Moscou ne peut se permettre de perdre pied dans ce pays. Explications avec Nicolas Kazarian, historien et spécialiste du monde orthodoxe.

Ukraine: pour une solution politique, plutôt qu'un bras de fer

Marcel A. Boisard L’histoire permet souvent de mieux comprendre les difficultés du présent. Malheureusement, celle de l’Ukraine -signifiant étymologiquement en russe «pays frontalier», qui apparaît pour la première fois au XIIe siècle-, est tellement changeante et compliquée qu’elle décourage les esprits les plus curieux, de l'avis de Marcel A. Boisard, PhD., ancien sous-secrétaire général des Nations Unies.

L’histoire permet souvent de mieux comprendre les difficultés du présent. Malheureusement, celle de l’Ukraine -signifiant étymologiquement en russe «pays frontalier», qui apparaît pour la première fois au XIIe siècle-, est tellement changeante et compliquée qu’elle décourage les esprits les plus curieux, de l'avis de Marcel A. Boisard, PhD., ancien sous-secrétaire général des Nations Unies.

Les psychologues de Guantanámo. Instrumentalisation de l'éthique de la santé

Nicolas Margot 20 ans après sa création, et malgré les promesses de l'ex-président américain Obama lancées en 2008, le camp de Guantánamo es toujours ouvert. Pour rappel, des médecins et des psychologues ont été intégrés aux équipes du centre de détention dès son ouverture, pour seconder les militaires dans leurs techniques d'interrogatoires. Comment des personnes dont le premier devoir est de veiller à la santé d'autrui, ont-elles pu se laisser instrumentaliser au point de superviser des tortures, se demandait dans cet article datant de 2013 l'éthicien Nicolas Margot?

20 ans après sa création, et malgré les promesses de l'ex-président américain Obama lancées en 2008, le camp de Guantánamo es toujours ouvert. Pour rappel, des médecins et des psychologues ont été intégrés aux équipes du centre de détention dès son ouverture, pour seconder les militaires dans leurs techniques d'interrogatoires. Comment des personnes dont le premier devoir est de veiller à la santé d'autrui, ont-elles pu se laisser instrumentaliser au point de superviser des tortures, se demandait dans cet article datant de 2013 l'éthicien Nicolas Margot?