Psychologie

Les gens qui se décrivent comme médiums, spirites ou voyants passent soit pour des personnes extraordinaires soit pour des malades soit pour des escrocs ou affabulateurs. Des études récentes montrent que, de fait, ils sont plus enclins que la population générale à vivre certaines expériences hallucinatoires - ce qui peut les amener à croire qu’ils communiquent véritablement avec les morts.[1]

Les gens qui se décrivent comme médiums, spirites ou voyants passent soit pour des personnes extraordinaires soit pour des malades soit pour des escrocs ou affabulateurs. Des études récentes montrent que, de fait, ils sont plus enclins que la population générale à vivre certaines expériences hallucinatoires - ce qui peut les amener à croire qu’ils communiquent véritablement avec les morts.[1]

Adam J. Powell est psychologue et chercheur (professeur assistant) au Département de théologie et de religion de l’Université de Durham. Spécialiste des mouvements religieux au XIXe siècle, ses recherches concernent les théories sociologiques de l’identité. Il est l’auteur de Hans Mol and the Sociology of Religion (Routledge, 2017).

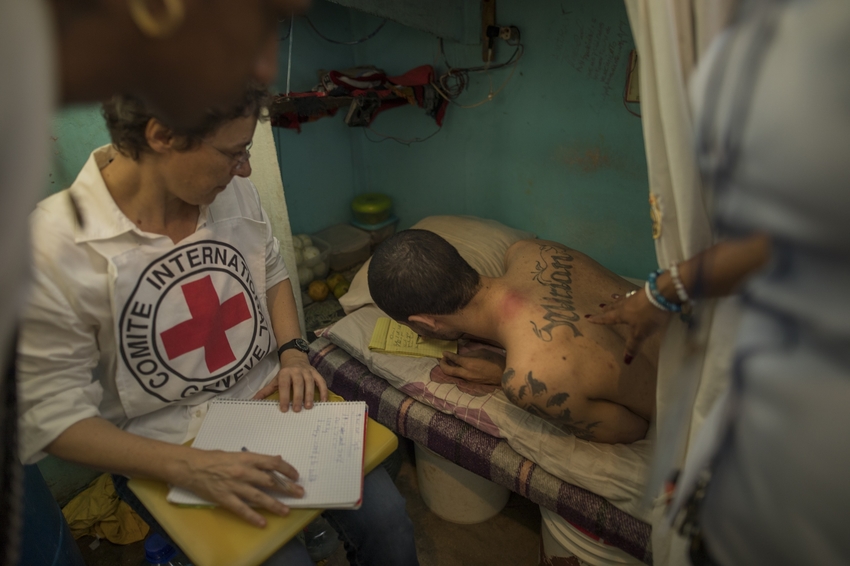

L’altruisme, les médecins sans frontières l’incarnent souvent aux yeux du public. Leur «mission» est pourtant pleine d’ambiguïtés: récupération politique, brièveté de la présence, jeu avec les pouvoirs en place, familles laissées derrière soi et souffrant de l’absence, peur et excitation face au danger… Aujourd’hui psychiatre à Pau, Christine Marchand, qui effectua trois missions pour le compte de MSF, raconte les interrogations liées à ces années.

L’appel à l’humanité face aux souffrances retentit tout au long de l’histoire, dans les évangiles ou les écrits de Mencius en Chine ancienne, dans les poèmes de Saadi en Perse ou les œuvres de Rousseau. Il se manifeste aujourd’hui dans l’action humanitaire.[1] Cette mise en œuvre de la compassion sur le terrain est un exercice complexe, fait de raison et d’émotions, qui s’accompagne parfois de choix douloureux, en particulier face à des violences extrêmes et déshumanisantes.[2]

L’appel à l’humanité face aux souffrances retentit tout au long de l’histoire, dans les évangiles ou les écrits de Mencius en Chine ancienne, dans les poèmes de Saadi en Perse ou les œuvres de Rousseau. Il se manifeste aujourd’hui dans l’action humanitaire.[1] Cette mise en œuvre de la compassion sur le terrain est un exercice complexe, fait de raison et d’émotions, qui s’accompagne parfois de choix douloureux, en particulier face à des violences extrêmes et déshumanisantes.[2]

Le jeu contribue de manière cruciale au développement de l'enfant. Or cette idée ne s'est imposée que récemment et n'est probablement pas universellement acceptée. Car le jeu ne répond pas à des besoins primaires (nourriture, sécurité). Ainsi un des paradoxes du jeu est qu'il est marginalement abordé par les théories pédagogiques ou psychologiques, écrivaient en 2008 dans la revue Jean Retschitzki et Caroline Wicht, respectivement professeur et assistante au Département de psychologie de l’Université de Fribourg. La chose semble évoluer. Des recherches impliquant cinq classes de 2e Harmos en Valais, soit 79 enfants de 5 à 6 ans, ont mis en évidence les effets positifs de cet outil pédagogique.

Le jeu contribue de manière cruciale au développement de l'enfant. Or cette idée ne s'est imposée que récemment et n'est probablement pas universellement acceptée. Car le jeu ne répond pas à des besoins primaires (nourriture, sécurité). Ainsi un des paradoxes du jeu est qu'il est marginalement abordé par les théories pédagogiques ou psychologiques, écrivaient en 2008 dans la revue Jean Retschitzki et Caroline Wicht, respectivement professeur et assistante au Département de psychologie de l’Université de Fribourg. La chose semble évoluer. Des recherches impliquant cinq classes de 2e Harmos en Valais, soit 79 enfants de 5 à 6 ans, ont mis en évidence les effets positifs de cet outil pédagogique.

Pourquoi n’y a-t-il toujours pas plus d’actions individuelles pour contrer le changement climatique? Que faire pour que les individus osent agir dans leur périmètre d’action? Tobias Brosch, chercheur à l’Université de Genève, a synthétisé deux décennies d’études scientifiques sur le changement climatique pour identifier les obstacles au changement des comportements individuels et la façon de les surmonter. Il a identifié cinq barrières psychologiques qui bloquent le changement de comportement individuel.

Pourquoi n’y a-t-il toujours pas plus d’actions individuelles pour contrer le changement climatique? Que faire pour que les individus osent agir dans leur périmètre d’action? Tobias Brosch, chercheur à l’Université de Genève, a synthétisé deux décennies d’études scientifiques sur le changement climatique pour identifier les obstacles au changement des comportements individuels et la façon de les surmonter. Il a identifié cinq barrières psychologiques qui bloquent le changement de comportement individuel.

Manger, un acte essentiel à la vie. Un acte bien étrange toutefois. Mettre dedans ce qui était dehors. Transformer en soi ce qui était de l’autre. Manger brouille les frontières. C’est pourquoi, manger n’est pas seulement affaire de biologie, mais aussi de culture, de religion et, nous ne pouvons plus l’oublier désormais, d’écologie.

Manger, un acte essentiel à la vie. Un acte bien étrange toutefois. Mettre dedans ce qui était dehors. Transformer en soi ce qui était de l’autre. Manger brouille les frontières. C’est pourquoi, manger n’est pas seulement affaire de biologie, mais aussi de culture, de religion et, nous ne pouvons plus l’oublier désormais, d’écologie.

Myriam Vaucher, Vevey, pratique la psychanalyse ainsi que la supervision, individuelle ou de groupe. Elle est co-auteur de Foi de cannibale! La dévoration, entre religion et psychanalyse (Genève, Labor et Fides 2012, 400 p.)

L’être humain se développe tout au long de sa vie dans la relation avec son environnement, dans une articulation constante entre son équilibre personnel et les autres. Inutile de définir ce qui est premier, l’autre ou soi-même. Ce va-et-vient entre la sécurité personnelle, intérieure, et la découverte extérieure, l’ouverture, est vital.

L’être humain se développe tout au long de sa vie dans la relation avec son environnement, dans une articulation constante entre son équilibre personnel et les autres. Inutile de définir ce qui est premier, l’autre ou soi-même. Ce va-et-vient entre la sécurité personnelle, intérieure, et la découverte extérieure, l’ouverture, est vital.

Raphaël Broquet est théologien et psychotérapeute à Genève. En plus de sa pratique de psychothérapeute, il propose des accompagnements spirituels au Domaine Notre-Dame de la Route, à Fribourg (agenda ici).

Malgré l’accélération des moyens de communication, la profusion des ondes et la circulation facilitée des marchandises, la terre d’origine semble extrêmement lointaine, inaccessible même, pour les émigrés déshérités du Sud, échoués dans nos contrées. Pour éviter le mal du pays, la ghettoïsation demeure une alternative.

Malgré l’accélération des moyens de communication, la profusion des ondes et la circulation facilitée des marchandises, la terre d’origine semble extrêmement lointaine, inaccessible même, pour les émigrés déshérités du Sud, échoués dans nos contrées. Pour éviter le mal du pays, la ghettoïsation demeure une alternative.

Jean-Claude Métraux, psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, est chargé du cours «Santé et migration» à l’Université de Lausanne. Il a orienté son travail de thérapeute vers les familles migrantes. Il a été directeur de l’association Appartenances de 1993 à 2001.

Plus...

Ces prêtres abuseurs. Entretien avec une spécialiste

Maurice Page, cath.ch Marie-Jo Thiel sur RCF © Radio RCFMédecin, théologienne, professeur d'éthique à la Faculté de théologie de Strasbourg, Marie-Jo Thiel se penche depuis les années 90 sur la question des abus sexuels dans l’Église catholique. Elle a publié en 2018 une synthèse de ses recherches dans une 'somme' de plus de 700 pages. Abordant tous les aspects du problème -historique, juridique, psychologique, théologique et spirituel- elle présente un des panoramas les plus complets à ce jour de la crise qui secoue l’Église, ravageant les personnes, mais aussi les communautés. Parmi ces thématiques, la question du profil des auteurs d'abus sexuels reste assez peu médiatisé. Interviewée par cath.ch, elle explique que les prêtres auteurs d'abus sexuels sur mineur ne sont pas des monstres, ni des fous, mais plutôt des gens d'apparence ordinaire.

Marie-Jo Thiel sur RCF © Radio RCFMédecin, théologienne, professeur d'éthique à la Faculté de théologie de Strasbourg, Marie-Jo Thiel se penche depuis les années 90 sur la question des abus sexuels dans l’Église catholique. Elle a publié en 2018 une synthèse de ses recherches dans une 'somme' de plus de 700 pages. Abordant tous les aspects du problème -historique, juridique, psychologique, théologique et spirituel- elle présente un des panoramas les plus complets à ce jour de la crise qui secoue l’Église, ravageant les personnes, mais aussi les communautés. Parmi ces thématiques, la question du profil des auteurs d'abus sexuels reste assez peu médiatisé. Interviewée par cath.ch, elle explique que les prêtres auteurs d'abus sexuels sur mineur ne sont pas des monstres, ni des fous, mais plutôt des gens d'apparence ordinaire.

Les dernières décennies ont été fortement marquées par un changement de taille dans l’univers du travail: l’installation dans tous les secteurs, à tous les niveaux, d’une numérisation globale. Que penser de cette évolution? Relève-t-elle seulement du rapport individuel à la machine ou d’un changement sociétal profond de la place et la valeur même du travail?

«La maison tient l’enfance immobile dans ses bras.»[1] Cet article et les illustrations qui s’y rattachent nous aident à franchir le seuil de cet univers enfantin, bien souvent grave. Lieu de l’intimité et du refuge, la maison dessinée par les plus petits se charge d’émotion et traduit leur rapport au monde, évoluant avec l’âge et le vécu des jeunes artistes. Mais alors, que dessinent ceux qui n’ont pas ou plus de chez soi?

«La maison tient l’enfance immobile dans ses bras.»[1] Cet article et les illustrations qui s’y rattachent nous aident à franchir le seuil de cet univers enfantin, bien souvent grave. Lieu de l’intimité et du refuge, la maison dessinée par les plus petits se charge d’émotion et traduit leur rapport au monde, évoluant avec l’âge et le vécu des jeunes artistes. Mais alors, que dessinent ceux qui n’ont pas ou plus de chez soi?

René Baldy est professeur émérite de psychologie du développement et un spécialiste de la représentation de l’espace et du dessin chez l’enfant. Il a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet, notamment Comprendre les dessins de son enfant (Paris, Eyrolles 2015, 172 p.)

Les rapports entre médecine et religion n’ont jamais été simples. Mais pour Jacques Besson, qui a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à l’instauration d’un dialogue entre spiritualité et psychiatrie en Suisse romande, leur interdépendance est évidente. Les accompagnateurs spirituels ont bien leur place dans les structures de soins.

Les rapports entre médecine et religion n’ont jamais été simples. Mais pour Jacques Besson, qui a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à l’instauration d’un dialogue entre spiritualité et psychiatrie en Suisse romande, leur interdépendance est évidente. Les accompagnateurs spirituels ont bien leur place dans les structures de soins.

Le psychiatre Jacques Besson est professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Il a été chef du Service de psychiatrie communautaire du CHUV (Lausanne) jusqu’en juin 2018. Il s’intéresse depuis plus de 30 ans aux rapports entre psychanalyse et religion, et entre neurosciences et spiritualité. Il est l’auteur de Addiction et spiritualité. Spiritus contra spiritum (Toulouse, Erès 2017, 160 p.).