Libres propos

Depuis la mise en ligne en 2013 de notre "nouveau" site, des abonné·es et des internautes nous ont écrit. Découvrez ci-dessous leurs propos...

«Un grand merci à choisir de m’avoir apporté des années durant de quoi réfléchir, espérer, aimer, me cultiver.»

«Un grand merci à choisir de m’avoir apporté des années durant de quoi réfléchir, espérer, aimer, me cultiver.»

Hélène Ambord, Genève

«Espérons que les valeurs qui vous auront inspirés seront encore mises à l’honneur ailleurs.»

Marie Allenbach, Territet

Suite à l’annonce de la fermeture de choisir, nous avons reçu de nombreux témoignages de reconnaissance, tristesse, déception. D’espérance aussi parfois. Extraits choisis, représentatifs de notre lectorat et de nos objectifs.

Où a été enterrée la voix de l’innocence et de la justice, de l’amour, de l’entraide et de l’espoir? Avec le film animé Où es-tu Anne Franck d'Ari Folman, le public est confronté une nouvelle fois à ces questions de manière directe, profonde et renouvelée. Plus actuelle que jamais. Le public est invité à s’immerger dans l’imaginaire réinterprété par l’alter ego d’Anne Franck, Kitty, voix incarnée à laquelle s’adressait le journal d’Anne Franck.

Où a été enterrée la voix de l’innocence et de la justice, de l’amour, de l’entraide et de l’espoir? Avec le film animé Où es-tu Anne Franck d'Ari Folman, le public est confronté une nouvelle fois à ces questions de manière directe, profonde et renouvelée. Plus actuelle que jamais. Le public est invité à s’immerger dans l’imaginaire réinterprété par l’alter ego d’Anne Franck, Kitty, voix incarnée à laquelle s’adressait le journal d’Anne Franck.

Imaginer une colonne s’étirant au fil de 60 km de marche, composée de 20 adultes entre 40 et 78 ans, de diverses croyances, et 11 jeunes scouts musulmans. Ils rient, chantent à la joie d’être ensemble, rechignant parfois devant l’effort ou des cailloux sur lesquels ils s’encoublent. La colonne veut relier Cannes, la ville de la marche annuelle du Vivre ensemble, à Nice, la ville d’un récent martyre. Durant 6 jours, la troupe va dormir sous tente ou dans des gîtes de rencontre.

Imaginer une colonne s’étirant au fil de 60 km de marche, composée de 20 adultes entre 40 et 78 ans, de diverses croyances, et 11 jeunes scouts musulmans. Ils rient, chantent à la joie d’être ensemble, rechignant parfois devant l’effort ou des cailloux sur lesquels ils s’encoublent. La colonne veut relier Cannes, la ville de la marche annuelle du Vivre ensemble, à Nice, la ville d’un récent martyre. Durant 6 jours, la troupe va dormir sous tente ou dans des gîtes de rencontre.

Vous avez publié une interview de l’ex-ministre Luc Ferry qui contient une contre-vérité historique, à savoir que la laïcité aurait été le seul moyen de mettre un terme aux conflits confessionnels. C’est ignorer que la Constitution fédérale de 1848 a donné à la Suisse les moyens d’éviter ces conflits en laissant aux cantons le soin de trouver une solution respectant leur histoire et leur culture pour légiférer en matière de relations Églises-État. J'écris aux pages 40-41 de mon livre La religion visible, Pratiques et croyances en Suisse (Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes 2010): «Le 19e siècle a donc consacré un système juridique fixant des relations subtiles Églises-État. Au plan fédéral, la liberté religieuse est reconnue. Elle autorise les communautés religieuses à s'organiser, mais la Confédération n'entretient pas de relations directes avec elles. (...) Quant aux cantons, ils fixent les modalités de ces relations. 26 systèmes ont été ainsi mis en place allant de «l’Église d’État» à la séparation entre les deux entités, comme à Genève et Neuchâtel. Le caractère particulier de chaque système reflète l'histoire du canton, en particulier son histoire confessionnelle. Compte tenu des positions théologiques très différentes des protestants et des catholiques sur le rôle et statut de l’État, ces relations sont beaucoup plus étroites dans les cantons protestants, l'exemple de Berne en est le témoin, que dans les cantons catholiques. Dans ces derniers, pour ménager l'autorité de l'évêque et ne pas s'attirer les foudres du Vatican, l’État de mêle moins formellement des activités de l’Église dominante.»

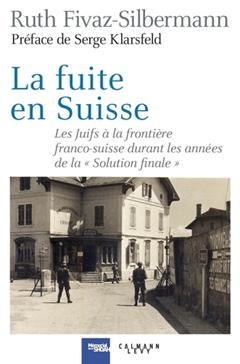

La recension écrite par le P. Joseph Hug du livre La fuite en Suisse de Ruth Fivaz-Silbermann (cf. la newsletter de choisir de fév. 2021), qui relate les errements et des noirceurs de la politique suisse d’accueil durant la dernière guerre, m’incite à réagir. Je suis membre d’un trio de parrainage d’un jeune Érythréen, S.N., en Suisse depuis plus de 5 ans. Je témoigne du traitement actuel des demandeurs d’asile déboutés. L’histoire passée et le rapport «Bergier» n’ont pas rendu nos autorités en la matière plus humaines, comme si nous n’avions pas de mémoire.

La recension écrite par le P. Joseph Hug du livre La fuite en Suisse de Ruth Fivaz-Silbermann (cf. la newsletter de choisir de fév. 2021), qui relate les errements et des noirceurs de la politique suisse d’accueil durant la dernière guerre, m’incite à réagir. Je suis membre d’un trio de parrainage d’un jeune Érythréen, S.N., en Suisse depuis plus de 5 ans. Je témoigne du traitement actuel des demandeurs d’asile déboutés. L’histoire passée et le rapport «Bergier» n’ont pas rendu nos autorités en la matière plus humaines, comme si nous n’avions pas de mémoire.

Votre hommage à Marthe Gosteli me rappelle les ouvrages publiés par les féministes pour féminiser la langue française, ce qui n’allait pas de soi au milieu du XXe siècle. Traductrice dans une institution sociale dans les années septante, j’ai dû mettre au masculin le règlement du personnel d’une institution sociale quand quatre hommes engagés comme cadres l’ont exigé. L’institution, traditionnellement dirigée par des femmes, n’occupait jusqu'alors qu’un personnel strictement féminin: assistantes sociales, secrétaires, comptables y compris la comptable–cheffe. Tout a donc été mis au masculin. (Au moment où je vous écris, même internet cherche à corriger mon emploi du mot cheffe.)

Votre hommage à Marthe Gosteli me rappelle les ouvrages publiés par les féministes pour féminiser la langue française, ce qui n’allait pas de soi au milieu du XXe siècle. Traductrice dans une institution sociale dans les années septante, j’ai dû mettre au masculin le règlement du personnel d’une institution sociale quand quatre hommes engagés comme cadres l’ont exigé. L’institution, traditionnellement dirigée par des femmes, n’occupait jusqu'alors qu’un personnel strictement féminin: assistantes sociales, secrétaires, comptables y compris la comptable–cheffe. Tout a donc été mis au masculin. (Au moment où je vous écris, même internet cherche à corriger mon emploi du mot cheffe.)

Je me permets d’observer ce qui suit à propos de l’article «Déboulonnage ou contextualisation?» paru dans la revue choisir n° 698 de janvier-mars 2021 en page 12. On peut lire: «La sentinelle des Rangiers (…) s’est mise à signifier, en une génération, pour une partie des séparatistes jurassiens, la présence bernoise et suisse-alémanique sur leur territoire.» La réalité est plus complexe.

Je me permets d’observer ce qui suit à propos de l’article «Déboulonnage ou contextualisation?» paru dans la revue choisir n° 698 de janvier-mars 2021 en page 12. On peut lire: «La sentinelle des Rangiers (…) s’est mise à signifier, en une génération, pour une partie des séparatistes jurassiens, la présence bernoise et suisse-alémanique sur leur territoire.» La réalité est plus complexe.

Au départ, la contestation provenait du fait que la sentinelle regardait contre la France, et qu’elle était située au sommet du col des Rangiers, et non à la frontière. Lors de la manifestation de 1964, la stratégie du «réduit national» était encore dans les esprits. Elle avait eu comme conséquence que l’Ajoie n’aurait que très peu été défendue en cas d’invasion. La présence du monument au sommet du col le rappelait à sa façon.

Voici un intéressant document sonore des archives de la TSR, datant du 30 août 1964.

Une lettre ouverte a été transmise le 30 décembre 2020 au conseiller fédéral Ignazio Cassis, par Jacqueline Keune, coordinatrice, au nom des Communautés chrétiennes de base de Chêne, Genève, Küssnacht am Rigi, Lucerne Nord, Lucerne Sud, Meyrin, Nyon, St-Gall.

Une lettre ouverte a été transmise le 30 décembre 2020 au conseiller fédéral Ignazio Cassis, par Jacqueline Keune, coordinatrice, au nom des Communautés chrétiennes de base de Chêne, Genève, Küssnacht am Rigi, Lucerne Nord, Lucerne Sud, Meyrin, Nyon, St-Gall.

Monsieur le Conseiller fédéral,

Suite aux engagements des œuvres d’entraide en faveur de l’Initiative pour des multinationales responsables, vous avez une nouvelle fois resserré la vis aux attributions de subventions fédérales et renforcé le contrôle politique de leur utilisation. À l’avenir, les œuvres d’entraide n’auront plus le droit d’utiliser l’argent de la Direction du développement et de la coopération (DDC) pour leur travail d’information et de formation en Suisse. Concrètement, cela signifie qu’une œuvre d’entraide continuera à avoir le droit de soutenir des paysannes en Afrique qui sauvegardent des semences traditionnelles, mais elle n’aura par contre plus le droit d’organiser en Suisse des conférences qui jettent de la lumière sur le pouvoir d’entreprises multinationales en Afrique.

Plus...

À moins d’acquérir de nouveaux avions de combat, le sort de l’armée est scellé! Car une armée amputée de ses forces aériennes cesse d’être opérationnelle. Outre qu’il aurait pour corollaires l’effacement d’un savoir-faire irremplaçable et une perte de souveraineté dommageable, le refus d'acquérir de nouveaux avions de combat signifierait, in fine, le démantèlement programmé de l’armée.

À moins d’acquérir de nouveaux avions de combat, le sort de l’armée est scellé! Car une armée amputée de ses forces aériennes cesse d’être opérationnelle. Outre qu’il aurait pour corollaires l’effacement d’un savoir-faire irremplaçable et une perte de souveraineté dommageable, le refus d'acquérir de nouveaux avions de combat signifierait, in fine, le démantèlement programmé de l’armée.

Il eût été déraisonnable de commettre le peuple souverain au soin d’évaluer le degré d’adéquation de tel ou tel aéronef aux réalités militaires de l’heure. Si peu averti qu’il soit des aspects techniques du problème, le citoyen n’en conserve pas moins le droit d’émettre à cet égard quelques considérations d’ordre contextuel. Voir ici l'article argumentaire de l'auteur.

Je vous félicite et remercie pour l’article de M. Raphaël Zbiden (cath.ch) La croisade homophobe en Pologne. Tout ce qu’il a écrit, c’est la pure vérité. Malheureusement les médias ne remarquent pas ce problème ou ne trouvent pas nécessaire d’écrire à ce sujet. J’aimerais vous écrire quelque chose sur la situation politique dans mon ancien pays, la Pologne, que j’ai quitté au temps du communisme. J’ai obtenu l’asile politique et trouvé une nouvelle patrie où je suis un fier citoyen de la Ville de Genève, mais je suis aussi toujours citoyen polonais.

Je vous écris parce que vous êtes une revue catholique et -contrairement à l’Église polonaise- une revue ouverte, libérale et progressiste. Vous écrivez dans un pays laïc et la laïcité est pour moi la condition sine qua non de la liberté et de la démocratie. La Suisse et la Pologne sont membres du Conseil de l’Europe, qui veille sur le respect des droits de l’homme. Or qu’est-ce qui se passe en Pologne? Il n’y a pas que l’homophobie. On y démonte l’État de droit et l’état social.

Tout est parti d'une phrase d'un ami burkinabé: «Ce que vous appelez avec des noms compliqués Montessori, Freinet et Dewey nous le vivons ici au quotidien, dehors, avec nos enfants, le quartier.» Interpellée par le sarcasme, j'ai voulu creuser.

Tout est parti d'une phrase d'un ami burkinabé: «Ce que vous appelez avec des noms compliqués Montessori, Freinet et Dewey nous le vivons ici au quotidien, dehors, avec nos enfants, le quartier.» Interpellée par le sarcasme, j'ai voulu creuser.

Peinture et photo de Chiara MariDans ce moment historique particulier en Europe et dans le monde entier, les paroles des débuts de l’Évangile de Jean résonnent comme une invitation à me, à nous laisser éclairer. L’invitation vient de la lumière, de cette lumière qui «éclaire tout homme [être humain]» et qui illumine également tout corps (Jean 1,9-10).

Peinture et photo de Chiara MariDans ce moment historique particulier en Europe et dans le monde entier, les paroles des débuts de l’Évangile de Jean résonnent comme une invitation à me, à nous laisser éclairer. L’invitation vient de la lumière, de cette lumière qui «éclaire tout homme [être humain]» et qui illumine également tout corps (Jean 1,9-10).

Plus tard Jean parle du corps comme d’un temple, qu’il nous est donné aujourd’hui de redécouvrir par la quarantaine et l’isolement. Le corps qui est essence et existence, qui est le vecteur du Souffle vital et «unique sanctuaire», comme le revendiquait humblement Maurice Zundel.