Eglises

Samedi 9 juillet, à Vitebsk en Biélorussie, la nouvelle église de Saint-Ignace de Loyola a été consacrée au cours d'une liturgie solennelle organisée par la paroisse jésuite de Saint-Ladislaus. Difficile de rester indifférent aux représentations qui ornent désormais les murs de l’édifie: le Sauveur représenté sous les traits d’un jeune homme imberbe, le pape François lavant les pieds de Diego Maradona, des gens portant des lunettes 3D et tâtonnant comme des aveugles évangéliques, un groupe de rock à côté de Sisyphe poussant sa pierre... Un tel palimpseste d’époques et de contextes différents est plutôt provocateur, surtout à l’intérieur d’un lieu saint. Il n’est donc pas surprenant que les fresques de l’église aient suscité de vives discussions.

Samedi 9 juillet, à Vitebsk en Biélorussie, la nouvelle église de Saint-Ignace de Loyola a été consacrée au cours d'une liturgie solennelle organisée par la paroisse jésuite de Saint-Ladislaus. Difficile de rester indifférent aux représentations qui ornent désormais les murs de l’édifie: le Sauveur représenté sous les traits d’un jeune homme imberbe, le pape François lavant les pieds de Diego Maradona, des gens portant des lunettes 3D et tâtonnant comme des aveugles évangéliques, un groupe de rock à côté de Sisyphe poussant sa pierre... Un tel palimpseste d’époques et de contextes différents est plutôt provocateur, surtout à l’intérieur d’un lieu saint. Il n’est donc pas surprenant que les fresques de l’église aient suscité de vives discussions.

Pauline Jaricot, femme d'action et de prière

Écrit par Lucienne Bittar À l’occasion du mois de la mission universelle, Missio suisse a lancé le 1er octobre une campagne auprès des paroisses du pays pour récolter des témoignages de croyants engagés et enracinés dans la foi, sur les traces et à l'image de Pauline Jaricot. Qui était cette femme à l'origine des Œuvres pontificales missionnaires, née il y a près de 200 ans et béatifiée le 22 mai dernier?

À l’occasion du mois de la mission universelle, Missio suisse a lancé le 1er octobre une campagne auprès des paroisses du pays pour récolter des témoignages de croyants engagés et enracinés dans la foi, sur les traces et à l'image de Pauline Jaricot. Qui était cette femme à l'origine des Œuvres pontificales missionnaires, née il y a près de 200 ans et béatifiée le 22 mai dernier?

Mue par une conversion missionnaire pour une plus grande communion au service de l’Évangile, la réforme de la curie romaine Praedicate Evangelium est entrée en vigueur le dimanche 5 juin 2022 en la solennité de Pentecôte. Elle était l’une des tâches principales voulue par le collège des cardinaux réunis en congrégations générales en 2013 et confiée, dès avant son élection, à celui qui succéderait à Benoît XVI. Collaborateur scientifique et assistant à la chaire de droit canonique de l'Université de Fribourg, Sylvain Queloz la détaille pour nous.

Mue par une conversion missionnaire pour une plus grande communion au service de l’Évangile, la réforme de la curie romaine Praedicate Evangelium est entrée en vigueur le dimanche 5 juin 2022 en la solennité de Pentecôte. Elle était l’une des tâches principales voulue par le collège des cardinaux réunis en congrégations générales en 2013 et confiée, dès avant son élection, à celui qui succéderait à Benoît XVI. Collaborateur scientifique et assistant à la chaire de droit canonique de l'Université de Fribourg, Sylvain Queloz la détaille pour nous.

Une jungle administrative et juridique! C’est l’impression que laisse, de prime abord, la lecture des 250 articles de la Constitution apostolique Praedicate evangelium promulguée par le pape François le 19 mars 2022. Plus sérieusement, il s’agit d’un document important consacré à la réforme de la Curie romaine «dans son service à l’Église et au monde». Une gestation très longue, et probablement une naissance compliquée!

Une jungle administrative et juridique! C’est l’impression que laisse, de prime abord, la lecture des 250 articles de la Constitution apostolique Praedicate evangelium promulguée par le pape François le 19 mars 2022. Plus sérieusement, il s’agit d’un document important consacré à la réforme de la Curie romaine «dans son service à l’Église et au monde». Une gestation très longue, et probablement une naissance compliquée!

Prévôt émérite du Chapitre cathédral de Fribourg, Claude Ducarroz a dirigé l’École de la foi et est engagé dans le Groupe des Dombes. Il a nombre d’articles et d’ouvrages à son actif. Il est notamment co-auteur de Prêtres… Et Demain?

Les catholiques de la Tradition et la tentation de la sécession

Jean-Louis Schlegel On a pu croire un moment qu’avec son motu proprio Traditionis custodes de juillet 2021, qui annulait, pour faire bref, les facilités accordées par Benoît XVI en 2007 pour célébrer la messe en latin, le pape François allait rallumer les tentations sécessionnistes des catholiques de droite, traditionalistes, identitaires ou conservateurs. Pourquoi tant de fureur, voire de haine serait-on tenté de dire, de la part de catholiques de France à l’encontre de François?

On a pu croire un moment qu’avec son motu proprio Traditionis custodes de juillet 2021, qui annulait, pour faire bref, les facilités accordées par Benoît XVI en 2007 pour célébrer la messe en latin, le pape François allait rallumer les tentations sécessionnistes des catholiques de droite, traditionalistes, identitaires ou conservateurs. Pourquoi tant de fureur, voire de haine serait-on tenté de dire, de la part de catholiques de France à l’encontre de François?

Philosophe, traducteur et ancien directeur au Seuil, Jean-Louis Schlegel a occupé pendant une trentaine d’années des fonctions de direction à la revue Esprit. Spécialiste des recompositions contemporaines du religieux, il vient de co-publier, avec Danièle Hervieu-Léger, Vers l’implosion? Entretiens sur le présent et l’avenir du catholicisme (Seuil 2022).

Entre prophétisme et pharisianisme: le wokisme

Marie Lefebvre-Billiez, Protestinfo Le mot wokisme fait grincer de nombreuses dents, car il est devenu un fourre-tout englobant toutes les formes de luttes contre les inégalités, du racisme à l'écriture inclusive... Pourtant, si l'on part de son sens premier, ce mouvement ne peut laisser les Églises indifférentes. Qu’y a-t-il derrière cette revendication d’un monde plus juste et fraternel? Entre prophétisme biblique et risque de nouvelle religion, pasteurs et théologiens se positionnent pour la défense des marginalisés.

Le mot wokisme fait grincer de nombreuses dents, car il est devenu un fourre-tout englobant toutes les formes de luttes contre les inégalités, du racisme à l'écriture inclusive... Pourtant, si l'on part de son sens premier, ce mouvement ne peut laisser les Églises indifférentes. Qu’y a-t-il derrière cette revendication d’un monde plus juste et fraternel? Entre prophétisme biblique et risque de nouvelle religion, pasteurs et théologiens se positionnent pour la défense des marginalisés.

Le pape François effectuera un voyage en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet 2022. La visite du pontife au Soudan du Sud s’annonce historique pour ce pays fondé en 2011. Ce voyage aura aussi une dimension diplomatique très importante, liée au rôle de médiateur que joue le Saint-Siège dans ce pays d’Afrique orientale depuis plusieurs années. Ce faisant, François reste fidèle à la ligne qu'il a établie depuis le début de son pontificat: se rendre dans les pays qui travaillent à la reconstruction de la paix dans un contexte d’instabilité. Cet article publié dans notre édition d'avril 2021 analyse les motivations qui guident le pape dans ses déplacements.

Le pape François effectuera un voyage en République Démocratique du Congo et au Soudan du Sud du 2 au 7 juillet 2022. La visite du pontife au Soudan du Sud s’annonce historique pour ce pays fondé en 2011. Ce voyage aura aussi une dimension diplomatique très importante, liée au rôle de médiateur que joue le Saint-Siège dans ce pays d’Afrique orientale depuis plusieurs années. Ce faisant, François reste fidèle à la ligne qu'il a établie depuis le début de son pontificat: se rendre dans les pays qui travaillent à la reconstruction de la paix dans un contexte d’instabilité. Cet article publié dans notre édition d'avril 2021 analyse les motivations qui guident le pape dans ses déplacements.

Le 10 mai 2021, le pape François relevait: «Le/la catéchiste est témoin de la foi, maître et mystagogue, accompagnateur et pédagogue qui instruit au nom de l’Église.»[1] Et en même temps… le simple maillon d’une chaîne, un écho qui retentit. Sur le terrain, la transmission du message du Christ demande en effet une certaine propension au lâcher prise et une bonne dose de foi.

Plus...

Le pape François tente de remédier à la longue invisibilisation des femmes au sein de l’Église catholique, en les nommant à des postes clés de la Curie romaine. Au fil de l’histoire, d’autres figures féminines, sans toujours attendre d’être sollicitées, se sont frayé un chemin jusqu’au Vatican, devenant de fidèles conseillères et amies de souverains pontifes. Une collaboration fructueuse, malgré les vents contraires d’une institution encore souvent misogyne.

Le pape François tente de remédier à la longue invisibilisation des femmes au sein de l’Église catholique, en les nommant à des postes clés de la Curie romaine. Au fil de l’histoire, d’autres figures féminines, sans toujours attendre d’être sollicitées, se sont frayé un chemin jusqu’au Vatican, devenant de fidèles conseillères et amies de souverains pontifes. Une collaboration fructueuse, malgré les vents contraires d’une institution encore souvent misogyne.

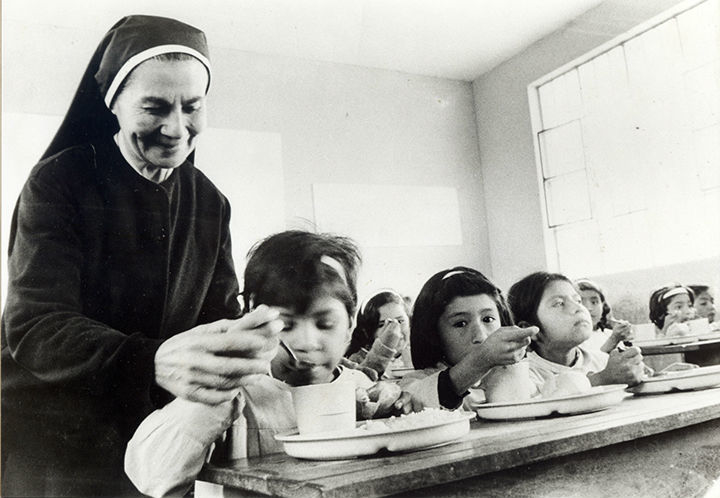

Dans une vidéo publiée le 1er février 2022, le pape invite à prier pour les religieuses et les consacrées, qu'il remercie pour leur mission et leur courage. Comme le soulignait la théologienne Véronique Lecaros dans notre dossier consacré aux femmes (choisir n° 689), à force de pas reconnaitre à leur juste valeur les religieuses et les consacrées, l’Église serait peut-être en train de les perdre. «Un nouveau paysage se dessine, aux répercussions sociales et religieuses inquiétantes dont l’Église ne semble pas encore prendre la mesure», écrivait-elle dans cet article intitulé Une force oubliée.

Dans une vidéo publiée le 1er février 2022, le pape invite à prier pour les religieuses et les consacrées, qu'il remercie pour leur mission et leur courage. Comme le soulignait la théologienne Véronique Lecaros dans notre dossier consacré aux femmes (choisir n° 689), à force de pas reconnaitre à leur juste valeur les religieuses et les consacrées, l’Église serait peut-être en train de les perdre. «Un nouveau paysage se dessine, aux répercussions sociales et religieuses inquiétantes dont l’Église ne semble pas encore prendre la mesure», écrivait-elle dans cet article intitulé Une force oubliée.

«Je les invite à se battre lorsque, parfois, elles sont traitées injustement, y compris au sein de l’Église, quand leur service, si noble, est réduit à de la servitude. Parfois même par des hommes d’Église.» Ce message du pape François, lancé dans sa vidéo du 1er février 2022, n'est pas passé inaperçu. Il se situe dans la droite ligne de son désir de donner aux femmes la place dans l’Église qui leur revient, annoncé dès le début de son pontificat dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium de 2013.

Abus spirituels, sexuels, de pouvoir ou de conscience: ce sont ces sombres réalités observées dans des communautés de femmes consacrées que le journaliste italien Salvatore Cernuzio, de Vatican News, a choisi de raconter. Dans Le voile du silence. Abus, violence, frustrations dans la vie religieuse des femmes, publié le 23 novembre 2021, il donne la parole à onze religieuses, originaires du monde entier et de diverses congrégations, qui ont été abusées pendant leur parcours de foi. Plusieurs d’entre elles ont choisi de renoncer à la vie en communauté. Le vaticaniste raconte ici à l’agence I.MEDIA ce qu’il a appris en levant «le voile du silence».

Abus spirituels, sexuels, de pouvoir ou de conscience: ce sont ces sombres réalités observées dans des communautés de femmes consacrées que le journaliste italien Salvatore Cernuzio, de Vatican News, a choisi de raconter. Dans Le voile du silence. Abus, violence, frustrations dans la vie religieuse des femmes, publié le 23 novembre 2021, il donne la parole à onze religieuses, originaires du monde entier et de diverses congrégations, qui ont été abusées pendant leur parcours de foi. Plusieurs d’entre elles ont choisi de renoncer à la vie en communauté. Le vaticaniste raconte ici à l’agence I.MEDIA ce qu’il a appris en levant «le voile du silence».