Théologie

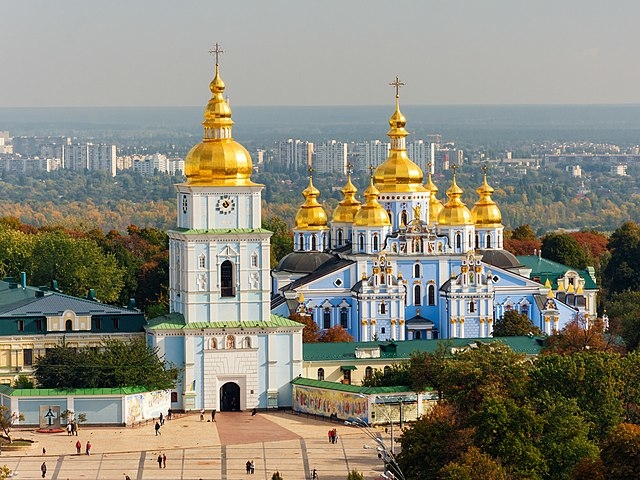

Recevant le week-end dernier au Phanar –le siège du Patriarcat œcuménique à Istanbul– une délégation emmenée par Mgr Franz Lackner, président de la conférence épiscopale autrichienne, et le métropolite orthodoxe d’Autriche Arsenios, le patriarche Bartholomée 1er a qualifié de «diabolique» la guerre en Ukraine. Il a aussi vivement condamné la position du patriarche de Moscou pour son soutien à la guerre d’agression de Vladimir Poutine, y voyant une contradiction avec la doctrine orthodoxe.

Recevant le week-end dernier au Phanar –le siège du Patriarcat œcuménique à Istanbul– une délégation emmenée par Mgr Franz Lackner, président de la conférence épiscopale autrichienne, et le métropolite orthodoxe d’Autriche Arsenios, le patriarche Bartholomée 1er a qualifié de «diabolique» la guerre en Ukraine. Il a aussi vivement condamné la position du patriarche de Moscou pour son soutien à la guerre d’agression de Vladimir Poutine, y voyant une contradiction avec la doctrine orthodoxe.

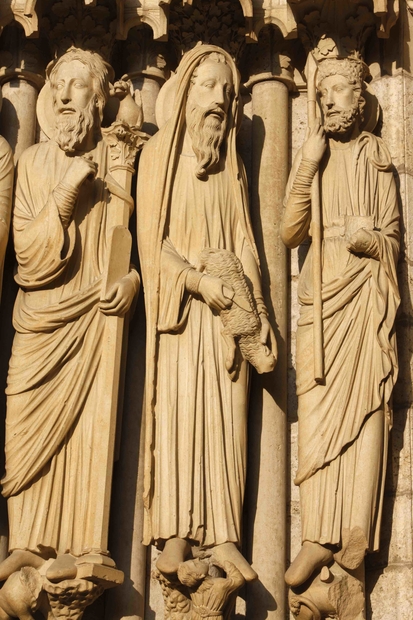

L’actuel débat, légitimement initié par la Compagnie des pasteurs et des diacres de Genève, au sujet de la féminité ou de la bisexualité de Dieu n’est pas un débat intra-genevois et intra-protestant; il est tout aussi vif dans l’Église catholique, comme on a pu le voir dans la récente célébration d’une messe dite inclusive dans la paroisse Saint-Pierre-de-Monrouge (Paris). L’enjeu est double: comment parle-t-on de Dieu, et quelle est la place des femmes dans l’Église? Ce sont deux questions distinctes, mais connexes, que je me propose de traiter en ordre inversé.

L’actuel débat, légitimement initié par la Compagnie des pasteurs et des diacres de Genève, au sujet de la féminité ou de la bisexualité de Dieu n’est pas un débat intra-genevois et intra-protestant; il est tout aussi vif dans l’Église catholique, comme on a pu le voir dans la récente célébration d’une messe dite inclusive dans la paroisse Saint-Pierre-de-Monrouge (Paris). L’enjeu est double: comment parle-t-on de Dieu, et quelle est la place des femmes dans l’Église? Ce sont deux questions distinctes, mais connexes, que je me propose de traiter en ordre inversé.

Un domaine central de la vie de l’Église est celui de la place et du rôle du prêtre ordonné dans la communauté. À travers son insistance à dénoncer le cléricalisme, c’est à une écoute renouvelée de l’Écriture que le pape François invite l’Église pour que des changements indispensables puissent s’accomplir dans sa gouvernance. Mais pour que cette prise de conscience porte son fruit, il faut débusquer le noyau du cléricalisme, en particulier son enracinement dans la distinction entre les mondes sacré et profane.

Un domaine central de la vie de l’Église est celui de la place et du rôle du prêtre ordonné dans la communauté. À travers son insistance à dénoncer le cléricalisme, c’est à une écoute renouvelée de l’Écriture que le pape François invite l’Église pour que des changements indispensables puissent s’accomplir dans sa gouvernance. Mais pour que cette prise de conscience porte son fruit, il faut débusquer le noyau du cléricalisme, en particulier son enracinement dans la distinction entre les mondes sacré et profane.

L’abbé Jean Civelli a été pendant 16 ans délégué épiscopal pour la vie religieuse, visitant les communautés religieuses à travers la Suisse romande et prêchant nombre de retraites en Suisse et en France. Il est l’auteur notamment de Dieu n’aime pas les sacrifices: le cléricalisme et le sacré (Parole et Silence 2021).

Par ses premiers discours, le pape François, en brandissant la menace du Diable et en faisant la promotion de Marie qui dénoue les nœuds, a étonné de nombreux Européens mal outillés pour comprendre, à partir de leur culture sécularisée, un jésuite tout imprégné de dévotions populaires. Sans vouloir ni pouvoir aborder les convictions intimes du pape, il faut replacer ses réflexions et gestes dans le contexte culturel argentin où il s’est formé à une théologie non dénuée de paradoxes.

Par ses premiers discours, le pape François, en brandissant la menace du Diable et en faisant la promotion de Marie qui dénoue les nœuds, a étonné de nombreux Européens mal outillés pour comprendre, à partir de leur culture sécularisée, un jésuite tout imprégné de dévotions populaires. Sans vouloir ni pouvoir aborder les convictions intimes du pape, il faut replacer ses réflexions et gestes dans le contexte culturel argentin où il s’est formé à une théologie non dénuée de paradoxes.

Véronique Lecaros est théologienne, professeure à l’Université pontificale catholique du Pérou (à Lima) et spécialiste du paysage religieux en Amérique latine. Ana Lourdes Suárez est professeure de sociologie à l’Université catholique d’Argentine (Buenos Aires). Ses recherches portent sur les questions de stratification sociale et de genre ainsi que sur les ordres religieux.

Le culte des images, entretien avec Nicolas Balzamo

Carole Pirker, cath.ch

Nicolas Balzamo, Les êtres artificiels, Paris, Cerf 2021, 236 p.

Pendant le carême, toutes les communautés chrétiennes sont invitées, à des moments différents et à divers endroits du globe, à embrasser la voie du Christ, c’est-à-dire, dans un sens large et multiple, à revenir à l’amour et au respect mutuel à l’échelle locale et internationale. C'est ce que rappelle Ivone Gebara dans son article pour le magazine de la Campagne œcuménique 2022 d'Action de Carême et EPER-Pain pour le prochain. Ivone Gebara est une religieuse catholique féministe, théologienne et philosophe. Elle vit à São Paulo au Brésil.

Pendant le carême, toutes les communautés chrétiennes sont invitées, à des moments différents et à divers endroits du globe, à embrasser la voie du Christ, c’est-à-dire, dans un sens large et multiple, à revenir à l’amour et au respect mutuel à l’échelle locale et internationale. C'est ce que rappelle Ivone Gebara dans son article pour le magazine de la Campagne œcuménique 2022 d'Action de Carême et EPER-Pain pour le prochain. Ivone Gebara est une religieuse catholique féministe, théologienne et philosophe. Elle vit à São Paulo au Brésil.

«La vie nous révèle à nous-mêmes comme une capacité d’infini. C’est là le secret de notre liberté. Rien n’est à notre taille et l’immensité même des espaces matériels n’est qu’une image de notre faim. Toute barrière nous révolte et toute limite exaspère nos désirs. C’est aussi la source de notre misère» (Maurice Zundel).[1] D’emblée, le ton est donné. Comment la personne vivra-t-elle entre ses limitations et l’infini qui l’appelle?

Ancien professeur de théologie pastorale à l’Université de Fribourg et vicaire épiscopal du canton de Vaud, Marc Donzé a fait le pari de faire publier d’ici 2025 (pour les 50 ans de la mort de Maurice Zundel) toutes les œuvres du théologien suisse. Les quatre premiers tomes de cette compilation sont déjà parus (Parole et Silence, 2019-2021).

«Nous avons choisi Louise, parce que nous privilégions le classique. Cela dit nos racines. Et nous pensons à notre fille: c’est elle qui devra porter ce prénom toute sa vie. C’est curieux ces parents qui s’inspirent de stars adulées et rendent ainsi l’existence de leur progéniture difficile et pénible. Et puis sainte Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charité au service des démunis et des malades en plein XVIIe siècle, représente une belle figure qui nous parle.»

«Nous avons choisi Louise, parce que nous privilégions le classique. Cela dit nos racines. Et nous pensons à notre fille: c’est elle qui devra porter ce prénom toute sa vie. C’est curieux ces parents qui s’inspirent de stars adulées et rendent ainsi l’existence de leur progéniture difficile et pénible. Et puis sainte Louise de Marillac, fondatrice des Filles de la Charité au service des démunis et des malades en plein XVIIe siècle, représente une belle figure qui nous parle.»

Plus...

Face à la souffrance du garçon qui se débat pendu au gibet du camp nazi de Buna, Elie Wiesel s’interroge: où est Dieu maintenant? Et il entend une voix répondre en lui: «Il est ici… pendu au gibet»[1] comme en écho à la théologie rabbinique de l’abaissement de Dieu. Dieu n’est pas impassible, incapable de sentiments. Il souffre avec les victimes, va en captivité avec eux… Si tel n’était pas le cas, l’homme ne serait-il pas condamné à nier la compassion?

Face à la souffrance du garçon qui se débat pendu au gibet du camp nazi de Buna, Elie Wiesel s’interroge: où est Dieu maintenant? Et il entend une voix répondre en lui: «Il est ici… pendu au gibet»[1] comme en écho à la théologie rabbinique de l’abaissement de Dieu. Dieu n’est pas impassible, incapable de sentiments. Il souffre avec les victimes, va en captivité avec eux… Si tel n’était pas le cas, l’homme ne serait-il pas condamné à nier la compassion?

Depuis le 15 juillet 2021, une femme est à la tête de la Faculté de théologie de Genève. Enseignante en théologie pratique et pasteure, Élisabeth Parmentier a été élue doyenne par ses pairs. Une première dans une histoire d’hommes bien longue! Sa nomination présage aussi de la poursuite du courant amorcé par son prédécesseur Ghislain Waterlot, vers un plus grand dialogue avec les autres confessions et religions, et avec les sciences exactes. Entretien.

Depuis le 15 juillet 2021, une femme est à la tête de la Faculté de théologie de Genève. Enseignante en théologie pratique et pasteure, Élisabeth Parmentier a été élue doyenne par ses pairs. Une première dans une histoire d’hommes bien longue! Sa nomination présage aussi de la poursuite du courant amorcé par son prédécesseur Ghislain Waterlot, vers un plus grand dialogue avec les autres confessions et religions, et avec les sciences exactes. Entretien.

Le Motu proprio du pape François Antiquum Ministerium instituant le ministère de catéchiste, publié le 11 mai 2021, est un acte d'importance qui aura des retombées certaines sur la façon de comprendre le ministériat dans l'Église et l'annonce de la foi. Le pape François est en train de tout changer, affirme le théologien Philippe Becquart, responsable du Département des adultes de l’Église catholique du Canton de Vaud.

Le Motu proprio du pape François Antiquum Ministerium instituant le ministère de catéchiste, publié le 11 mai 2021, est un acte d'importance qui aura des retombées certaines sur la façon de comprendre le ministériat dans l'Église et l'annonce de la foi. Le pape François est en train de tout changer, affirme le théologien Philippe Becquart, responsable du Département des adultes de l’Église catholique du Canton de Vaud.

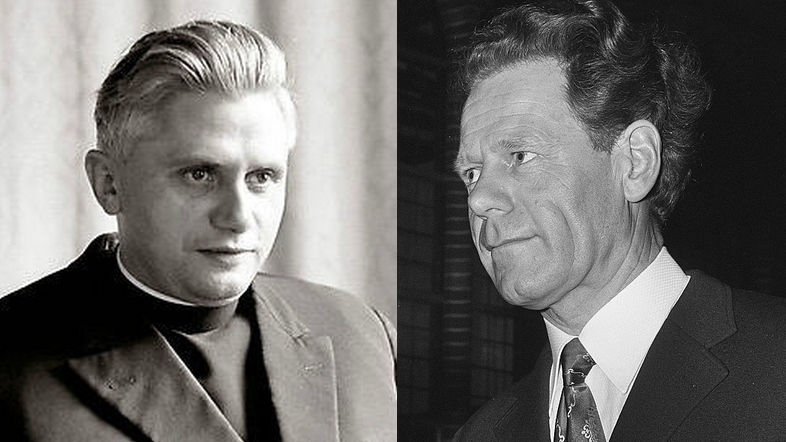

Küng et Ratzinger: les racines d'une querelle

Augustin Talbourdel I.MEDIA/Cath.ch Théologien catholique suisse reconnu autant que contesté, Hans Küng s’est éteint le 6 avril 2021 dans sa maison de Tübingen, en Allemagne. Avec lui disparaît l’un des derniers théologiens conciliaires, ami et rival du pape émérite, Benoît XVI. Alors que le Suisse sera enterré le 16 avril, I.MEDIA se penche sur ses liens avec Joseph Ratzinger qui, du concile Vatican II à l’élection du pape François, portent en eux les conflits qui ont traversé l’Église ces dernières décennies.

Théologien catholique suisse reconnu autant que contesté, Hans Küng s’est éteint le 6 avril 2021 dans sa maison de Tübingen, en Allemagne. Avec lui disparaît l’un des derniers théologiens conciliaires, ami et rival du pape émérite, Benoît XVI. Alors que le Suisse sera enterré le 16 avril, I.MEDIA se penche sur ses liens avec Joseph Ratzinger qui, du concile Vatican II à l’élection du pape François, portent en eux les conflits qui ont traversé l’Église ces dernières décennies.

Mozart et Salieri pour certains, Bonaventure et Thomas d’Aquin pour d’autres: Ratzinger et Küng ont fait l’objet de nombreuses comparaisons, souvent en la défaveur du second. Et pour cause, les deux hommes ont beaucoup en commun.