Sciences

«La Nature aime à se cacher», disait déjà le philosophe Héraclite d’Éphèse à la fin du VIe siècle av. J.-C. Un aphorisme qui se prête bien à la recherche en physique des particules élémentaires. Prenons la matière noire. Invisible, elle composerait pourtant 27% de l’Univers (CERN). Petit tour dans la face «sombre» du cosmos avec Laura Baudis.

Laura Baudis est astrophysicienne et professeure de physique à l’Université de Zurich. Ses recherches portent sur la matière noire et la physique des neutrinos. Elle est impliquée dans les expériences liées aux détecteurs XENON. Elle a été membre du Comité scientifique du CERN de 2016 à 2018.

L'autorité de la science héritée d'Einstein paraît bien ébranlée. Le perfectionnement de l’armement, les armes de destruction massive, les produits chimiques aux effets toxiques, le détournement de la biologie pour affaiblir l’adversaire, bref, les horreurs dues aux «avancées» de la science appliquées à l'usage militaire -pour ne parler que d'elles- sont dans tous les esprits. Inutile d'insister. Je rappellerai simplement deux événements surgis dans le domaine scientifique qui ont ébranlé le postulat de la rationalité -et donc de la maîtrise possible- des phénomènes naturels.

L'autorité de la science héritée d'Einstein paraît bien ébranlée. Le perfectionnement de l’armement, les armes de destruction massive, les produits chimiques aux effets toxiques, le détournement de la biologie pour affaiblir l’adversaire, bref, les horreurs dues aux «avancées» de la science appliquées à l'usage militaire -pour ne parler que d'elles- sont dans tous les esprits. Inutile d'insister. Je rappellerai simplement deux événements surgis dans le domaine scientifique qui ont ébranlé le postulat de la rationalité -et donc de la maîtrise possible- des phénomènes naturels.

La philanthropie vue par les neurosciences comportementales

Giuseppe Ugazio La philanthropie se caractérise par une tension entre la promotion de valeurs morales visant à améliorer la qualité de vie de l'humanité et le coût matériel encouru pour atteindre cet objectif. Dans notre dossier Voir et agir en prochain d'octobre 2021, nous abordons la question éthique soulevé par la notion d'altruisme efficace. Mais que savons-nous de ce qui se passe dans notre cerveau lors de prise de décision morale complexe impliquant la vie d'autres humains? Peu de choses encore, relève le professeur Giuseppe Ugazio de l'Université de Genève, mais les recherches vont bon train.

La philanthropie se caractérise par une tension entre la promotion de valeurs morales visant à améliorer la qualité de vie de l'humanité et le coût matériel encouru pour atteindre cet objectif. Dans notre dossier Voir et agir en prochain d'octobre 2021, nous abordons la question éthique soulevé par la notion d'altruisme efficace. Mais que savons-nous de ce qui se passe dans notre cerveau lors de prise de décision morale complexe impliquant la vie d'autres humains? Peu de choses encore, relève le professeur Giuseppe Ugazio de l'Université de Genève, mais les recherches vont bon train.

Une porte qui claque, le joyeux babillement des enfants, la sirène d’une ambulance passant à proximité: bienvenue dans un monde rempli de sons! Bien qu’invisible, cette onde mécanique nous accompagne au quotidien, à la fois alliée précieuse de notre cerveau, mais aussi ennemie fugace dont nous mesurons mal l’impact sur nos vies. Valentina Mancini, chercheuse pour le Département de psychiatrie de l’Université de Genève, nous aide à y voir plus clair.

Une porte qui claque, le joyeux babillement des enfants, la sirène d’une ambulance passant à proximité: bienvenue dans un monde rempli de sons! Bien qu’invisible, cette onde mécanique nous accompagne au quotidien, à la fois alliée précieuse de notre cerveau, mais aussi ennemie fugace dont nous mesurons mal l’impact sur nos vies. Valentina Mancini, chercheuse pour le Département de psychiatrie de l’Université de Genève, nous aide à y voir plus clair.

Avec son nouveau cursus «À ciel ouvert», lancé le 20 avril 2021, la Faculté de théologie de l’Université de Genève a choisi de faire dialoguer spiritualité et astrophysique de façon inédite. Les astrophysiciens vietnamo-américain Trinh Xuan Thuan et genevois Didier Queloz expliquent dans cette interview pourquoi l’échange entre les deux domaines peut être extrêmement fructueux.

Avec son nouveau cursus «À ciel ouvert», lancé le 20 avril 2021, la Faculté de théologie de l’Université de Genève a choisi de faire dialoguer spiritualité et astrophysique de façon inédite. Les astrophysiciens vietnamo-américain Trinh Xuan Thuan et genevois Didier Queloz expliquent dans cette interview pourquoi l’échange entre les deux domaines peut être extrêmement fructueux.

«La NASA a réussi à faire voler l’hélicoptère sur Mars!» Didier Queloz jubile en apprenant la nouvelle au cours de l’interview avec cath.ch. Un nouveau pas vers une possible découverte de traces de vie sur la planète rouge qui ne peut que l’enthousiasmer.

Biologie de synthèse et superintelligence: quelles responsabilités?

Nayef Al-RhodanLes nombreuses expériences dans le domaine de la modification du génome humain et de la biologie de synthèse demeurent à un stade précoce. Pourtant il ne fait aucun doute qu’elles conduisent l’humanité en terrain inconnu. Il convient d’accorder, au sein de ces développements effrénés, une attention particulière aux conséquences sociales, politiques, éthiques et existentielles de ces recherches. La neuro-philosophie peut nous y aider.

La mémoire. Elle ne se loge pas uniquement dans nos têtes. Elle colonise également nos cellules. Et ce que l’on vit, comment on vit, a une incidence sur la manière dont nos gènes s’expriment ou se taisent, les nôtres et parfois même ceux de notre descendance. Ce qui opprime un individu ou un peuple pourrait ainsi influencer le code génétique de plusieurs générations suivantes? La généticienne Ariane Giacobino essaye de répondre.

La mémoire. Elle ne se loge pas uniquement dans nos têtes. Elle colonise également nos cellules. Et ce que l’on vit, comment on vit, a une incidence sur la manière dont nos gènes s’expriment ou se taisent, les nôtres et parfois même ceux de notre descendance. Ce qui opprime un individu ou un peuple pourrait ainsi influencer le code génétique de plusieurs générations suivantes? La généticienne Ariane Giacobino essaye de répondre.

Une pensée unidirectionnelle. Entretien avec Jean-Dominique Michel

Écrit par Lucienne Bittar Son blog Anthropo-logiques, abrité par la Tribune de Genève, a fait le buzz ce printemps. Jean-Dominique Michel s’est fait remarquer (même en France!) pour ses critiques à l’encontre des politiques sanitaires suisse et européennes mises en place contre le coronavirus. Ses partisans louent sa sagacité et sa parole libératrice, ses détracteurs l’accusent de mener une guerre contre la science, voire de populisme. Rencontre avec un homme désireux de débat. Entretien.

Son blog Anthropo-logiques, abrité par la Tribune de Genève, a fait le buzz ce printemps. Jean-Dominique Michel s’est fait remarquer (même en France!) pour ses critiques à l’encontre des politiques sanitaires suisse et européennes mises en place contre le coronavirus. Ses partisans louent sa sagacité et sa parole libératrice, ses détracteurs l’accusent de mener une guerre contre la science, voire de populisme. Rencontre avec un homme désireux de débat. Entretien.

Thérapeute et anthropologue, Jean-Dominique Michel est secrétaire général de l’association genevoise Pro Mente Sana. Il vient de publier Covid-19. Anatomie d’une crise sanitaire (Paris, HumenSciences 2020, 224 p.).

Plus...

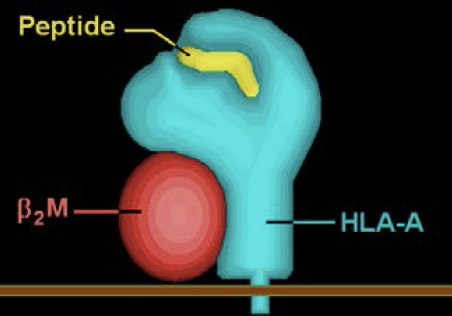

Existe-t-il des différences d’immunité face au coronavirus SARS-CoV-2 entre populations de diverses régions géographiques? Une partie de la réponse est à rechercher dans les génomes de ces groupes de personnes et, plus particulièrement, dans les gènes HLA, responsables du système immunitaire dit adaptatif. Une étude de l'Université de Genève fait la comparaison et identifie les variants génétiques potentiellement les plus efficaces. Dans un communiqué de presse, Alicia Sanchez-Mazas, professeure à l'Unité d’Anthropologie du Département de génétique et évolution de Genève, explique ces résultats.

Existe-t-il des différences d’immunité face au coronavirus SARS-CoV-2 entre populations de diverses régions géographiques? Une partie de la réponse est à rechercher dans les génomes de ces groupes de personnes et, plus particulièrement, dans les gènes HLA, responsables du système immunitaire dit adaptatif. Une étude de l'Université de Genève fait la comparaison et identifie les variants génétiques potentiellement les plus efficaces. Dans un communiqué de presse, Alicia Sanchez-Mazas, professeure à l'Unité d’Anthropologie du Département de génétique et évolution de Genève, explique ces résultats.

De la coccinelle au zèbre, en passant par le perroquet, le caméléon ou encore le poisson-cachemire, la faune déploie une multitude de couleurs et de motifs, parfois spectaculaires. Les naturalistes ont d’abord été surpris par cette palette qu’offrent les animaux; Darwin lui-même s’en étonnait! Mais cette exubérance n’est pas simplement beauté, elle a sa nécessité.

De la coccinelle au zèbre, en passant par le perroquet, le caméléon ou encore le poisson-cachemire, la faune déploie une multitude de couleurs et de motifs, parfois spectaculaires. Les naturalistes ont d’abord été surpris par cette palette qu’offrent les animaux; Darwin lui-même s’en étonnait! Mais cette exubérance n’est pas simplement beauté, elle a sa nécessité.

Chloé Laubu est docteure en biologie du comportement animal et vulgarisatrice scientifique. Voir son site Élan d’Sciences.

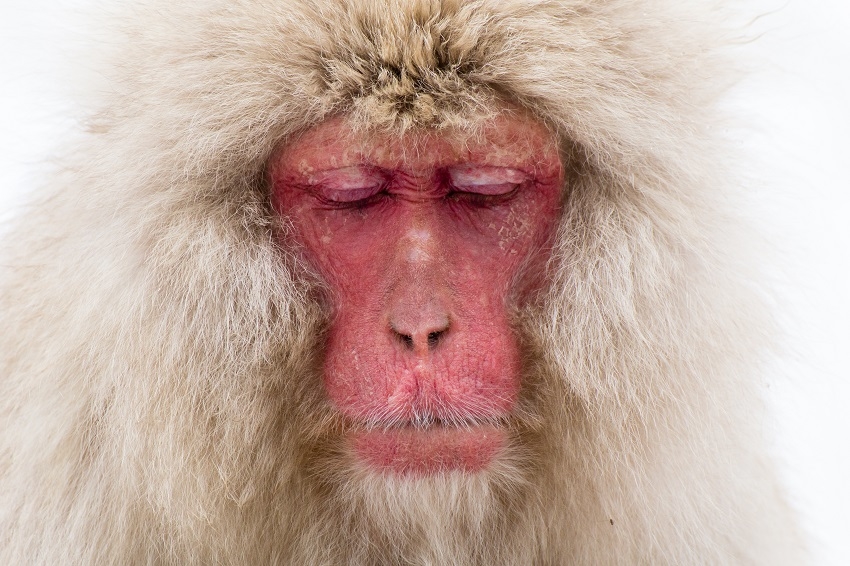

Nos comportements sont étudiés, décodés, évalués… Mais quand il s’agit de définir scientifiquement les états d’âme, cela se corse. Prenons le bonheur. Quels sont les marqueurs neurobiologiques qui l’identifient? Tout dépend de ce que l’on mesure. Pour les neurobiologistes, l’une des pistes du bonheur passerait par la motivation et la récompense, toutes deux moteurs de l’action.

Nos comportements sont étudiés, décodés, évalués… Mais quand il s’agit de définir scientifiquement les états d’âme, cela se corse. Prenons le bonheur. Quels sont les marqueurs neurobiologiques qui l’identifient? Tout dépend de ce que l’on mesure. Pour les neurobiologistes, l’une des pistes du bonheur passerait par la motivation et la récompense, toutes deux moteurs de l’action.

Sébastien Bouret est neurobiologiste spécialiste des circuits de la motivation chez les primates (CNRS, Paris). Ses recherches vont des mécanismes neurobiologiques aux causes ultimes en éthologie, à savoir comprendre l’évolution des espèces.

La plateforme participative Grippenet.ch évolue, pour mieux surveiller l'épidémie de COVID-19. Elle est placée sous la supervision du professeur Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l'UNIGE.

La plateforme participative Grippenet.ch évolue, pour mieux surveiller l'épidémie de COVID-19. Elle est placée sous la supervision du professeur Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale de l'UNIGE.

Le principe est le suivant: chacun est amené à s’inscrire de manière anonyme et volontaire sur le site, puis indique chaque semaine s’il souffre de symptômes ou non. En cas de réponse positive, quelques détails supplémentaires concernant les symptômes sont demandés. Toute personne résidant en Suisse a la possibilité de s’inscrire, y compris les personnes mineures (représentées par leurs parents selon leur âge).