Hakim Boulouiz, photographe, est diplômé d’architecture et de cinéma, avec un doctorat en esthétique urbaine. Il a remporté plusieurs prix prestigieux en photographie, dont le LensCulture Emerging Talent Award 2018 et le Magnum Photography Awards 2017 (catégorie Street Single Image). Plus d’infos sur son site.

Nous connaissons les transparents par choix, à l’instar des politiciens qui déclarent n’avoir rien à cacher, la transparence étant le gage d’honnêteté nécessaire à l’exercice du pouvoir. Et nous scrollons tous les profils, de plus en plus récurrents à l’ère des réseaux sociaux, de celles et ceux qui étalent leur vie au quotidien, de leurs derniers achats ou nouvelles découvertes culinaires à leurs nouveaux partenaires.

Mais si être transparent, c’est être totalement visible, le terme signifie aussi être totalement invisible, comme une vitre nettoyée s’effaçant au profit du sujet derrière elle. C’est le cas pour les invisibles malgré eux, ceux qui n’ont pas choisi la transparence, ceux qui subissent l’indifférence, ceux qui ont l’impression de ne pas être vus, donc de ne pas exister. Les transparents seraient aussi ceux que les artistes ne croquent pas, ne sculptent pas, ne filment pas. (Je précise que ce constat est valable pour tout ce qui nous entoure et pas seulement pour les humains.) Le monde, les médias, la mode ont édicté que des choses et des gens n’étaient pas exceptionnels … ou pas photogéniques, les amenant à devenir ainsi des transparents.

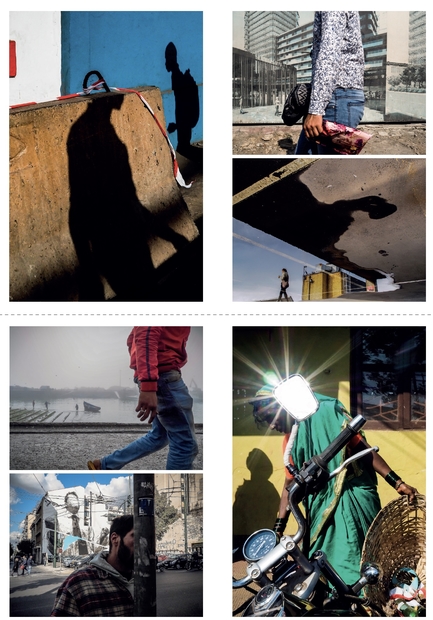

À ce diktat, j’oppose mon travail urbain, que je considère comme une «anti-carte postale». En tant que photographe de rue, je suis habité par la curiosité de voir comment l’autre évolue. Je cherche à comprendre ce qui le pousse à grimper aux murs, à s’asseoir sur le trottoir plutôt que sur un banc chaud, à faire un rapide pas de danse au milieu des voitures, à porter un bonnet de ski en pleine canicule. Mon objectif est de pousser le spectateur à réfléchir sur les multiples facettes de la transparence urbaine, sur toutes des scènes vues sans être vues et qui habillent mystérieusement nos rues. D’autant plus que le transparent est encore plus transparent dans les villes et au milieu de la foule.

L’immersion dans la faille

Ma quête des transparents est faite de longues attentes, d’errances effrénées, de joies, de ruses et de fausses joies, en attendant le moment majestueux, baptisé «l’instant décisif» par Henri Cartier-Bresson. Concrètement, j’utilise le concept d’immersion. Cet aller-vers le sujet est associé à l’usage du grand-angle, par opposition aux téléobjectifs des paparazzi capables de saisir des scoops à distance pour le juteux fonds de commerce de la presse à scandale. Et je privilégie des appareils légers.

Cependant l’outil ne pourra jamais enregistrer le monde tel quel. Si le spectateur éprouve le sentiment d’être là, dans la rue, toute image demeure une illusion. Un fragment du réel soumis à interprétation. L’objectivité reste impossible dès qu’on place un intermédiaire de vision, forgé par la subjectivité de celui qui le manipule. Par ailleurs, un dilemme s’invite très vite. Où s’arrête la curiosité, où commence le voyeurisme? Devrions-nous tout montrer au nom de cette lutte contre la transparence? L’image ne devient-elle pas banalisation? Les correspondants de guerre, grands dénicheurs de transparents, se posaient les mêmes questions. Ainsi chaque photographe devrait constamment se demander: cette image est-elle utile à mon message? est-ce une partie d’un ensemble qui lui fournit un sens?

Pour le reste, où chercher les transparents? Partout où nos pas osent nous emmener. S’éloigner du boulevard officiel -et rassurant- pour se préoccuper davantage des impasses, des arrière-cours, de l’inconnu, des coulisses, de l’étrange, de l’extraordinaire, de nos premières images et de nos mythes de l’enfance.

Les transparents des villes constituent une faille. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus transparents et les photographes de rue ont du pain sur la planche. L’art incarne une forme de lutte contre la transparence de l’autre. Avant de devenir un acte contre la transparence de soi. Ainsi, la photo faite de l’autre devient une thérapie pour soi et pour l’autre. Nous avons tous besoin de ressentir ce léger frisson qui nous pousse à aller vers l’autre, pour saisir un fragment de l’«inconnu» qui l’habite. C’est avec cette partie secrète que l’esprit urbain s’articule et se conserve. Toutefois, rechercher une totale transparence est une mauvaise idée, l’ennui survient lorsque le mystère s’estompe; mais c'est aussi un leurre, car l’autre reste toujours une énigme.

Les transparents des villes constituent une faille. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus transparents et les photographes de rue ont du pain sur la planche. L’art incarne une forme de lutte contre la transparence de l’autre. Avant de devenir un acte contre la transparence de soi. Ainsi, la photo faite de l’autre devient une thérapie pour soi et pour l’autre. Nous avons tous besoin de ressentir ce léger frisson qui nous pousse à aller vers l’autre, pour saisir un fragment de l’«inconnu» qui l’habite. C’est avec cette partie secrète que l’esprit urbain s’articule et se conserve. Toutefois, rechercher une totale transparence est une mauvaise idée, l’ennui survient lorsque le mystère s’estompe; mais c'est aussi un leurre, car l’autre reste toujours une énigme.

Reflets du mystère

Si je souhaite m’éloigner du «prêt à voir», à un niveau plus avancé je rêve de photographier l’invisible dans son élan mystique. Cette idée me motive à ne jamais oublier mon appareil et à investir régulièrement dans de bonnes chaussures de marche. Pour convertir des tessons abandonnés en œuvres d’art, transformer des vitres en vitraux, pratiquer le recyclage visuel, magnifier le plus simple morceau de verre en une pièce complexe, lumineuse, colorée et propice au recueillement. À terme, je pourrais définir un photographe de rue comme quelqu’un qui cherche à changer la direction des spots et à défier la transparence, tout en prenant en compte le cœur des autres.

Nous vivons entourés d’images. Celles-ci ont même réussi à nous envahir. Toutes les formes existent et coexistent (écrans, affiches, cadres, faire-part, archives, banderoles, enseignes, signalisations, etc.) bousculant et complexifiant la notion de «transparence». C’est dans cette ambiguïté de taille que s’inscrit mon travail de photographe de rue.

Nous vivons entourés d’images. Celles-ci ont même réussi à nous envahir. Toutes les formes existent et coexistent (écrans, affiches, cadres, faire-part, archives, banderoles, enseignes, signalisations, etc.) bousculant et complexifiant la notion de «transparence». C’est dans cette ambiguïté de taille que s’inscrit mon travail de photographe de rue.