Redaction

Neuchâtel: les communautés musulmanes, juives et bouddhistes bientôt reconnues?

Les communautés religieuses musulmanes, juives, bouddhiste ou autres seront, peut-être, bientôt officiellement reconnues par l'Etat de Neuchâtel. Le Conseil d'Etat a validé, le 23 mars 2016, un avant-projet de loi sur la reconnaissance de communautés religieuses, conformément au mandat fixé par la Constitution neuchâteloise de 2000. Le gouvernement finalisera ce projet de reconnaissance en 2016, assure la République et canton de Neuchâtel dans un communiqué.

Le texte souligne que le canton compte un nombre important de communautés religieuses qui reflètent la grande diversité de son tissu culturel. Outre les Eglises reconnues par la Constitution, soit les Eglises réformée évangélique, catholique-chrétienne et catholique-romaine, on dénombre quelque 12 autres communautés chrétiennes, 9 communautés musulmanes, 4 communautés bouddhistes, une communauté israélite et une communauté baha'íe.

La Constitution neuchâteloise de 2000 prévoit ainsi qu'une loi fixe les conditions et la procédure de reconnaissance des autres communautés religieuses, ainsi que les effets d'une telle reconnaissance. L'Etat de Neuchâtel précise que toute demande de reconnaissance doit provenir de la communauté elle-même. La procédure prévoit ensuite une période d'instruction, durant laquelle les différentes exigences fixées par la loi sont examinées. Si toutes les exigences sont remplies, la demande est alors transmise par le Conseil d'État au Grand Conseil, qui se prononce en dernière instance, par voie de décret.

Favoriser l'intégration

L'un des objectifs centraux de ce projet est de s'assurer que les communautés candidates respectent les différentes exigences posées par le projet, notamment quant à la forme juridique et au caractère démocratique de leur organisation, à leur représentativité et à leur rôle d'utilité publique dans le canton.

La procédure prévue par étapes permet d'augmenter la visibilité des communautés religieuses candidates et leur acceptation par la population, assure le communiqué.

La reconnaissance permet aux communautés de bénéficier de droits s'approchant de ceux octroyés aux trois Eglises reconnues. Il s'agit notamment de la perception par l'Etat d'une contribution volontaire de leurs membres, du droit à l'exonération fiscale, du droit de dispenser une éducation religieuse dans les locaux scolaires et de participer au service d'aumônerie dans les pénitenciers et les hôpitaux. (cath.ch-apic/réd.)

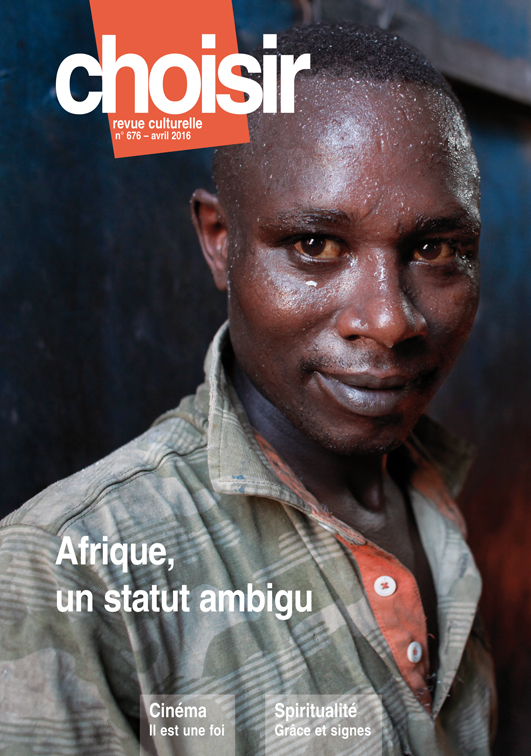

Adrique, un statut ambigu !!!???

La 31e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies s’est clôturée à Genève le 24 mars dernier. Le fonctionnement du Conseil est souvent - et légitimement - critiqué. Cependant il ne faut pas perdre de vue le travail d’enquête gigantesque sur lequel ces sessions reposent. Les comptes rendus des rapporteurs spéciaux se basent sur les expertises d’organisations non gouvernementales engagées dans la défense des droits humains, sur les investigations de journalistes, les témoignages de victimes et des réseaux citoyens d’entraide. Ces milliers d’enquêteurs de par le monde s’impliquent sans relâche, en prenant des risques énormes, parfois même au péril de leur vie. Ils notifient les exactions commises, identifient leurs auteurs et leurs victimes, récoltent des preuves.

choisir revue culturelle

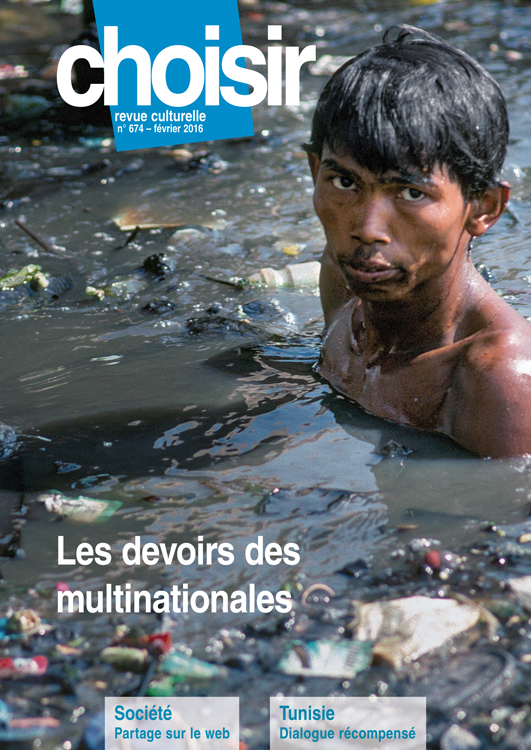

Revue choisir n° 674

Réflexion sur l'eau

Le Réseau œcuménique de l’eau (ROE) du Conseil œcuménique des Églises (COE) invite ses Églises membres et les personnes qui le soutiennent à mener réflexion sur l'eaupendant le carême. Pour beaucoup de gens dans le monde, l’eau est soit quelque chose qui va de soi, soit quelque chose dont on a désespérément besoin. La campagne 2016 des Sept semaines pour l’eau mène chacun dans un pèlerinage de justice de l’eau au Moyen-Orient, avec un accent spécifique mis sur la Palestine.

Une occasion de lire le témoignage du Père jésuite Sami Hallak, d'Alep, en Syrie, à propos de la grave pénurie d'eau à laquelle est confrontée la population de la ville.

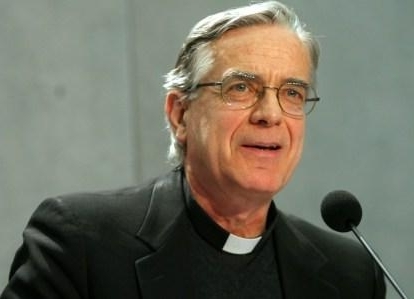

Vatican : réforme des médias. Le Père Lombardi sj livre son testament

Le dernier directeur jésuite de Radio Vatican (RV) tire sa révérence : le Père Federico Lombardi sj quittera la radio du pape le 1er mars. Il ne sera pas remplacé. Confiée aux jésuites depuis sa fondation, il y a plus de 80 ans, Radio Vatican va fusionner avec le Centre de Télévision du Vatican (CTV) et semble destinée à changer de nom. C’est une page qui se tourne. Mais avant de partir, le Père Lombardi tient à livrer ses sentiments, parfois teintés d’amertume et de nostalgie. Interrogé par le service italien de Radio Vatican, Il évoque ces 25 dernières années à la radio et n’hésite pas à faire part de son point de vue sur la réforme en cours. Un testament en quelque sorte.

Le dernier directeur jésuite de Radio Vatican (RV) tire sa révérence : le Père Federico Lombardi sj quittera la radio du pape le 1er mars. Il ne sera pas remplacé. Confiée aux jésuites depuis sa fondation, il y a plus de 80 ans, Radio Vatican va fusionner avec le Centre de Télévision du Vatican (CTV) et semble destinée à changer de nom. C’est une page qui se tourne. Mais avant de partir, le Père Lombardi tient à livrer ses sentiments, parfois teintés d’amertume et de nostalgie. Interrogé par le service italien de Radio Vatican, Il évoque ces 25 dernières années à la radio et n’hésite pas à faire part de son point de vue sur la réforme en cours. Un testament en quelque sorte.