Le début de la mission de l’Église au Guatemala doit se comprendre dans le cadre des conquêtes du «Nouveau continent». En 1492, Christophe Colomb arrive dans les Caraïbes. Un an plus tard, une Bulle du pape Alexandre VI permet aux conquistadors d’y promouvoir le christianisme. Le pape fixe également la ligne de démarcation entre Portugais et Espagnols. Ces derniers s’implantent au Mexique et au Guatemala.

Ordres religieux et confréries

En 1519-1521, Diego Velasqéz, gouverneur de Cuba, envoie Cortés à Mexico. À son tour, celui-ci demande à Pedro de Alvarado de conquérir le Guatemala, une conquête qui sera d’une extrême violence.

En Amérique centrale, la mission est confiée à des ordres religieux, plus spécifiquement aux franciscains et aux dominicains, mieux préparés que les prêtres diocésains d’Europe qui ne reçoivent alors qu’une formation très sommaire. Quant aux évêques issus de l’aristocratie, ils ont un style de vie assez peu compatible avec la mission…

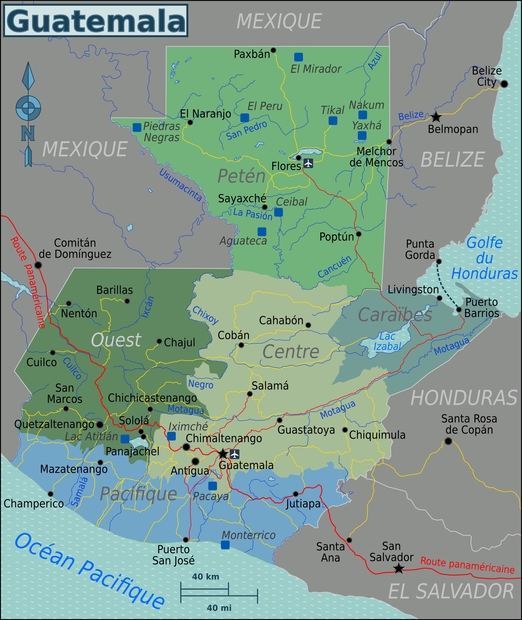

À la demande de Pedro de Alvarado, le dominicain Domingo de Betanzos et le Père Mayorga arrivent en 1529 à Santiago de Los Caballeros, l’actuelle Antigua, première capitale du Guatemala et même de toute l’Amérique centrale. Cette présence des dominicains s’accentuera dans le Bas et le Haut Verapaz, au nord du pays, une région très humide et aux conditions de vie rudes. Les dominicains apprennent alors les langues locales (aujourd’hui encore ils parlent le q’eqchi’ ; grâce au Père italien Enio, le diocèse de Cobán a été d’ailleurs le premier à éditer une Bible en langue maya, en 2006). Les franciscains, pour leur part, sont plutôt présents aux côtés des Kaqchikels.

Les confréries laïques jouent également un rôle important dans cette conquête religieuse du continent. Au Guatemala, les premières à être fondées sont la Confrérie de l’Immaculée Conception, en 1527 à Almolonga, et la Confrérie de la Merced, en 1582. Se développent aussi des confréries indigènes, comme en 1631 la Confrérie de la Vierge de la Conception, à San Pedro de la Laguna, et la Confrérie de saint Nicolas, à Santiago Atitlán. Elles pratiquent une certaine inculturation et développent des activités sujettes parfois à polémique (elles ont permis de maintenir jusqu’à aujourd’hui la foi dans des zones où le clergé a longtemps été absent, mais leur grande autonomie fait qu’elles échappent à l’autorité ecclésiale).

Il faut encore relever le soutien missionnaire considérable joué par les apparitions à San Diego, en 1531, de la Nuestra Señora de la Guadalupe (la Vierge), qui s’exprime en langue nahual, ou par la sculpture en bois El Cristo de Esquipulas, un Christ noir qui daterait de 1595. À la limite du Salvador et du Honduras, le sanctuaire qui l’abrite reste un important lieu de pèlerinage. Au XVIe siècle, le pèlerinage durait plusieurs semaines, car il fallait quinze jours pour aller du Quiché à Esquipulas et autant pour en revenir. Une occasion de voyage inédite pour beaucoup. De même, les célébrations des saints patrons, bien souvent les seules activités festives de l’année, ont gardé toute leur importance.

Au milieu de toutes ces contradictions, la sainteté a aussi fait son œuvre. Ainsi de celle du saint franciscain Hermano Pedro, qui fonde au XVIIe siècle des hôpitaux et une congrégation féminine spécialisée dans l’éducation des filles.

Le temps de l’indépendance

Le 15 septembre 1821, les ladinos, d’origine espagnole mais nés au Guatemala, prennent leur indépendance, principalement pour ne plus avoir à verser de redevances à l’Espagne. Les populations indigènes n’y gagnent rien : les ladinos préservent le système d’exploitation et de travail forcé mis en place et s’en approprient les profits. C’est aussi un problème pour l’Église, jusque-là protégée par ses relations aux conquistadors et à l’Espagne et dépendante des lois coloniales. Une lutte entre les «conservateurs», favorables à l’Église, et les «libéraux», des «hérétiques», s’ensuit.

Un Concordat est signé en 1852 avec les «conservateurs». L’Église est chargée de l’éducation de la population. Mais l’archevêque du Guatemala n’en reste pas là. Il exige le rétablissement de la dîme sur la cochenille, un insecte utilisé pour produire le carmin, principale exportation de l’époque, comme cela était prévu par les lois coloniales. En contrepartie, Rome émet des indulgences pour les soldats meurtriers de libéraux «hérétiques».

Avec la révolution libérale de 1871, l’Église est exclue du fonctionnement de l’État, y compris en ce qui concerne l’éducation. Les religieux (dominicains, franciscains et jésuites) et les religieuses sont expulsés. Les confréries aussi sont dissoutes, ainsi que les ordres tertiaires. Ces mesures antireligieuses ne concernent que l’Église catholique. Certes, c’est là la conséquence de son péché originel d’inféodation aux conquistadors, mais le résultat malheureux est qu'il ne reste plus alors que 180 prêtres dans ce pays d’1,5 million d’habitants et aux conditions de transport difficiles.

Le gouvernement libéral table sur le commerce. Il est l’initiateur des grandes cultures d’exportation, comme le café ou la canne à sucre, et il développe le chemin de fer pour en faciliter le transport (la dernière ligne reliant Puerto Barrios à la capitale a été fermée il y a peu à cause de dissensions entre les différentes entités responsables). La main-d’œuvre est, bien entendu, exploitée. En prévision des révoltes et d’une «nécessaire» répression, l’Académie militaire polytechnique est fondée en 1873.

Un coup d’État pour des bananes

Si le Guatemala a pris ses distances avec l’Espagne, il tombe bientôt sous la coupe de son grand voisin du nord par la faute du président Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), qui invite l’United Fruit[1] à s’installer dans le pays, avec bien entendu un intéressement personnel aux bénéfices. Les Étasuniens s’occupent de faire fonctionner l’entreprise et le président maintient l’ordre social.

En 1954 cependant, le nouveau président Arbenz envisage des réformes. La CIA organise alors un coup d’État au Guatemala. La même année, un médecin en voyage au Guatemala, choqué par ce qu’il voit, devient un révolutionnaire surnommé par les guatémaltèques «le Che» pour sa manière argentine de parler. Il réussit à passer au Mexique, où il rencontre des émigrés cubains. Plus tard, quand les États-Unis proposeront au Guatemala des réformes pour résoudre les problèmes, Che Guevara s’étonnera qu’ils n’aient pas laissé faire en son temps le président Arbenz…

Dans un autre domaine, en 1943, des pères et des sœurs de Maryknoll, une organisation missionnaire catholique étasunienne, s’installent dans le département de Huehuetenango, frontalier au Mexique. Et en 1961, une prélature avec un maryknoll à sa tête est créée, élevée au rang de diocèse en 1967.

Le temps de la violence

Cette même année 1954 se révèle charnière aussi pour l’Église. Un grand nombre des missionnaires expulsés de Chine gagne le Guatemala, avec des idées plutôt anticommunistes. Elle voit également arriver au Quiché des prêtres de la province espagnole du Sacré-Cœur d’Issoudun, envoyés par Franco pour … combattre le communisme.

À cette époque, seuls deux prêtres âgés sont établis au Quiché, autant dire rien, surtout si l’on tient compte des difficultés de déplacement! L’adaptation des nouveaux arrivants, généralement très conservateurs, est difficile et certains repartent chez eux. Trois d’entre eux sont assassinés par l’armée en 1980-1981. Menacé, Mgr Gerardi, l’évêque des Mayas, doit fermer le diocèse de Quiché. Mais les militaires continuent à s’opposer à lui en raison de son engagement pour les droits humains. Mgr Gerardi finit assassiné, le 26 avril 1998, par des membres de l’état-major présidentiel, deux jours après la publication de son rapport Guatemala: jamais plus, où il recense les crimes commis contre les civils entre 1960 et 1996.

De fait, entre 1954 et 1979, 50 000 personnes disparaissent au Guatemala (la «disparition» est préférée à l’assassinat) ; vient ensuite, entre 1980 et 1984, ce que les Guatémaltèques appellent La violence. Du temps du général Rios Montt, on ne compte plus les morts mais les «massacres». La violence sévit particulièrement dans le Quiché. Des habitants fuient au Chiapas mexicain, où ils sont très bien accueillis, d’autres se réfugient dans les montagnes, les forêts ou les grandes villes. Posséder une Bible est une cause d’exécution; on l’enterre pour sauver sa vie.[2] Dans la région Ixil, des zones entières sont vidées de leur population: les militaires mettent le feu à la montagne. Les gens sont regroupés dans des «villages modèles» infâmes.

Les catéchistes accompagnent les communautés dans leur fuite. Ainsi cette période de violence a aussi été porteuse de sainteté. L’un des premiers à avoir été béatifié est le curé de Santiago Atitlan, le Père Stanley Frantz Rother, dit Père Aplas. Cet étasunien avait été envoyé au Guatemala par son archevêque «qui ne savait pas quoi en faire».

Pendant ce temps, dans la capitale, le cardinal Cassariego (1969-1983), au mieux avec les militaires et jouissant d’une escorte armée, dit n’avoir jamais entendu parler d’assassinats de prêtres... Quand il meurt, beaucoup de séminaristes se portent volontaires pour porter son cercueil : ils veulent sentir le poids de son corps sur leurs épaules pour s’assurer qu'il est bien dans la boîte…

Un tournant, le Séminaire d’Asunción

La création du Séminaire d’Asunción en 1972 signe un grand tournant pour l’Église locale. Elle permet la formation de prêtres au Guatemala même. Aujourd’hui, la philosophie s’étudie à Quetzaltenango et la théologie dans la capitale. Le diocèse de Solola a son propre séminaire. Sa direction, longtemps entre les mains de l’Opus Dei, a été reprise par un évêque jésuite, Mgr Gonzalo de Villa y Vásquez sj. Le Péten et Izabal, par contre, restent des terres de mission et ne sont toujours pas des diocèses.

Dans les diocèses pauvres, l’augmentation du nombre de prêtres locaux peut devenir un problème économique. Dans d’autres, les ordres religieux conservent une place importante même si le clergé diocésain s’y développe: dans ce cas, il faut promouvoir l’unité de la mission et éviter l’individualisme. À Cóban, dans le diocèse de Las Verapaces, il existe toujours une équipe dominicaine, mais les salésiens y tiennent aujourd’hui un rôle important. Ils sont également en charge du vicariat du Péten.

Au Guatemala, on rencontre également des descendants de protestants qui ont fui l’Europe à l’occasion de diverses persécutions, et une population de garifunas d’origine africaine et caribéenne, descendants d’esclaves. Sur le plan spirituel, il faut relever la présence de nombreux groupes de catholiques charismatiques. La frontière entre eux et les nombreuses Églises évangéliques n’est pas toujours claire. Ces dernières relèvent souvent d’une conception de l’entreprenariat nord-américain[3] et leur développement a été encouragé par l’armée et la CIA pour combattre l’influence de l’Église catholique.

Politique et crime organisé

La mission ecclésiale est aujourd’hui encore étroitement dépendante de la situation politique, toujours très mauvaise. Les trafiquants de drogue contrôlent une bonne partie du système étatique. Ce climat de corruption généralisée induit pauvreté et violence pour une majeure partie de la population. Or Jimmy Morales, l’actuel président, favorise l’impunité; il est vrai que plusieurs membres de sa famille sont poursuivis par la justice et que sa propre destitution a été demandée. Le prochain président suivra certainement la même ligne, car beaucoup de politiques sont surtout préoccupés de ne pas se faire attraper par la justice.

Ce fonctionnement se retrouve dans le clergé. Les trafiquants de drogues appliquent à la lettre l’Évangile: ils se font des amis avec le mauvais argent. Ainsi certains prêtres ont une fâcheuse tendance à se lier avec eux. Le soutien des missionnaires étrangers et l’aide financière extérieure les ont habitués à un train de vie inadapté à la situation économique du pays. De là à ne pas être trop regardant sur les donateurs, il n’y a qu’un pas.

Le droit de propriété est également assez fantaisiste, l’appropriation des terres s’étant faite de manière anarchique, selon les faveurs dispensées par les différents dictateurs. Même les diocèses doivent disposer de bons avocats, car au bout du compte, c’est le plus fort qui gagne.

Après avoir été sous la coupe du colonisateur espagnol, puis des États-Unis, le Guatemala est donc aujourd’hui dépendant du trafic de drogue, de la corruption et du crime organisé. L’avidité des conquistadors pour l’or a laissé place à l’affairisme des libéraux de 1871, puis au pouvoir des cartels de la drogue. Si le chemin de fer des cultures d’exportation a été abandonné, j’ai pu emprunter, il y a quelques mois, une magnifique petite route qui ne traverse aucun grand centre urbain : c’est parfait pour passer de la drogue. Sur ce point, Donald Trump ne peut pas faire grand-chose, même si la justice étasunienne arrête de temps en temps un candidat à la présidence du Guatemala pour ses liens avec des cartels de la drogue ou pour d’autres malversations.

Au Quiché, quand je travaillais avec des catéchistes le texte de l’Apocalypse, ils m’expliquaient que cela s’était passé chez eux de la même manière. L’Église du Guatemala participe ainsi aux épreuves de la fin des temps.

[1] La United Fruit, qui a fini par faire faillite, a été remplacée par la Chiquita.

[2] C’est l’une des raisons de mon travail de traduction de la Bible en k’iche’.

[3] Cf. Véronique Lecaros, « Au défi des évangélistes. L’Église en Amérique latine », in choisir n° 613, janvier 2011, Genève, pp. 13-17, et « Exister à travers la Bible, les évangélistes en Amérique latine », in choisir n° 622, Genève, octobre 2011, pp. 14-18.

L’histoire de l’Église au Guatemala balance entre foi, économie et politique. Dépendante des puissances coloniales au temps de son implantation au XVIe siècle, subissant la révolution libérale de 1871, jonglant avec les violentes réalités locales du XXe siècle et celles actuelles du trafic de drogue, l’Église n’a eu de cesse pourtant de flirter en même temps avec la sainteté.

L’histoire de l’Église au Guatemala balance entre foi, économie et politique. Dépendante des puissances coloniales au temps de son implantation au XVIe siècle, subissant la révolution libérale de 1871, jonglant avec les violentes réalités locales du XXe siècle et celles actuelles du trafic de drogue, l’Église n’a eu de cesse pourtant de flirter en même temps avec la sainteté.