Gerald Morin

Fellini, quand le dessinateur préparait le chemin du cinéaste

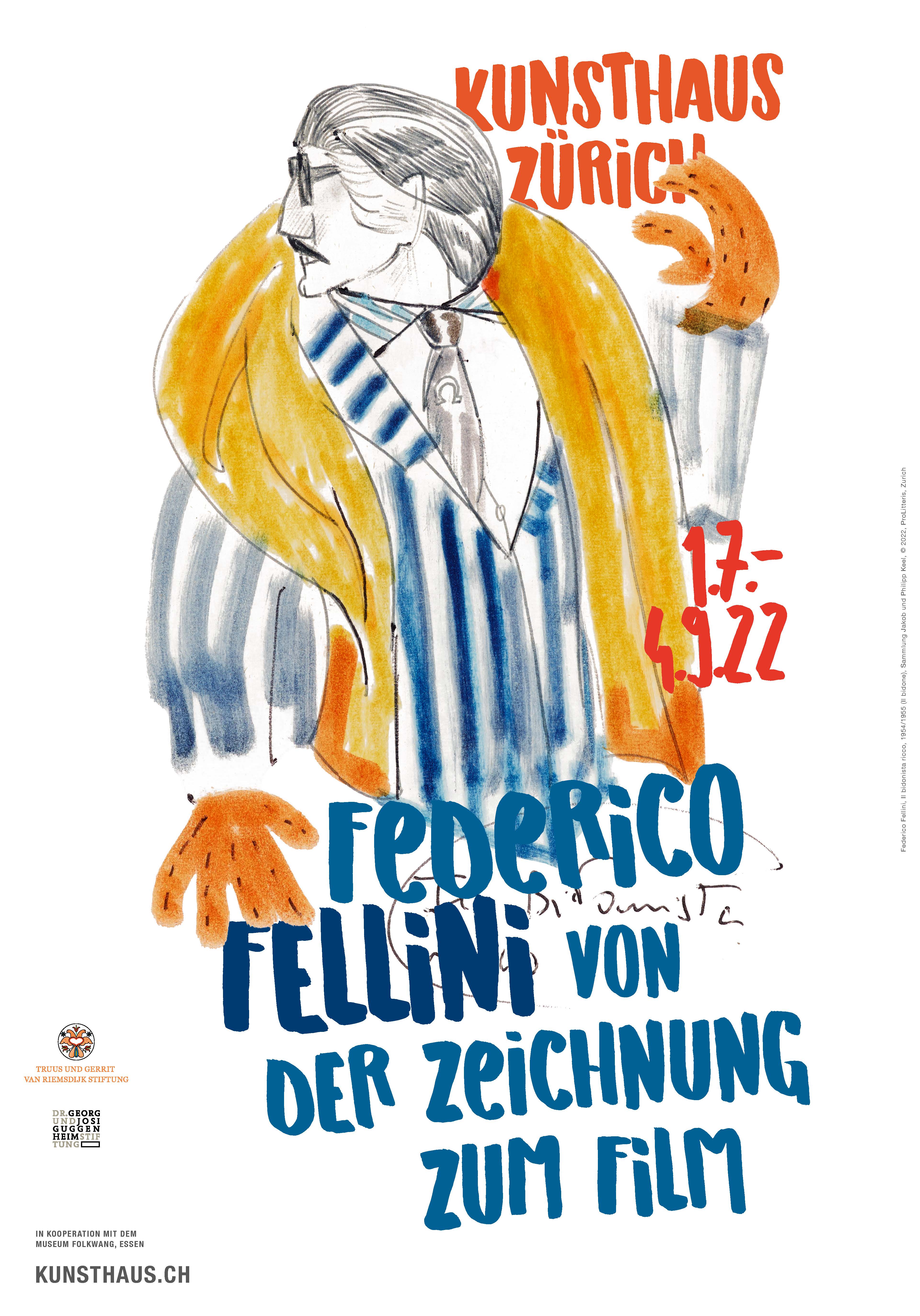

Nombreux cinéphiles passionnés de l’œuvre cinématographique de Federico Fellini ont vu au moins quatre ou cinq de ses films. La Strada, La Dolce Vita, 8½, Amarcord ou Casanova. Mais combien sont-ils à connaître l’œuvre de Fellini dessinateur? Du 1er juillet au 4 septembre 2022, le Kunsthaus de Zurich va leur donner la possibilité de découvrir le talent pictural du Maestro à travers près de 500 pièces présentant à la fois des croquis, des esquisses, des photographies, des affiches, des accessoires et des costumes.

Nombreux cinéphiles passionnés de l’œuvre cinématographique de Federico Fellini ont vu au moins quatre ou cinq de ses films. La Strada, La Dolce Vita, 8½, Amarcord ou Casanova. Mais combien sont-ils à connaître l’œuvre de Fellini dessinateur? Du 1er juillet au 4 septembre 2022, le Kunsthaus de Zurich va leur donner la possibilité de découvrir le talent pictural du Maestro à travers près de 500 pièces présentant à la fois des croquis, des esquisses, des photographies, des affiches, des accessoires et des costumes.

Mon nom est nessuno

Quand on entre dans un lieu qui semble vide, on est souvent amené à lancer à haute voix: «Il y a quelqu’un?» Et de constater: il n’y a personne. Le «quelqu’un» définit une identité quelconque. «Il n’y a personne» semble considérer qu’il n’y a aucun responsable à qui s’adresser. Petite excursion dans les arts et les mythes pour mieux cerner la différence entre la personne affirmée et sa réduction à quelque chose de vague, voire à l’état de chose.

Quand on entre dans un lieu qui semble vide, on est souvent amené à lancer à haute voix: «Il y a quelqu’un?» Et de constater: il n’y a personne. Le «quelqu’un» définit une identité quelconque. «Il n’y a personne» semble considérer qu’il n’y a aucun responsable à qui s’adresser. Petite excursion dans les arts et les mythes pour mieux cerner la différence entre la personne affirmée et sa réduction à quelque chose de vague, voire à l’état de chose.

Gérald Morin a cofondé à Sion la Fondation Fellini pour le cinéma et a réalisé en 2013 le documentaire Sur les Traces de Fellini. Il a été durant près de dix ans le rédacteur en chef du magazine CultureEnJeu.

Artistes, vigies et lanceurs d’alertes

De qui et de quoi parle-t-on? Du rôle de l’artiste dans la société? Du rôle qu’on lui prête ou de l’engagement qu’il se donne à lui-même? «Le métier d’artiste, déclarait Guy Bedos, c’est de faire passer au singulier des émotions plurielles. Nous sommes les haut-parleurs des anonymes.»

Gérald Morin, cinéaste et journaliste, a cofondé à Sion la Fondation Fellini pour le cinéma et a réalisé en 2013 le documentaire Sur les Traces de Fellini. Il a été durant près de dix ans le rédacteur en chef du magazine CultureEnJeu.

Cinéma mon amour

Voir un film chez soi, Covid oblige, même sur le grand écran d’un home-cinéma, n’a rien à voir avec le fait de sortir, de retrouver sa salle de cinéma, de faire la queue, prendre son billet, assister à la projection en compagnie d’un public à chaque fois différent dont les réactions apportent convivialité et partage bienvenus. Devant les cinémas fermés, il reste la mémoire pour revivre nostalgiquement quelques-uns de ces moments magiques passés dans les salles obscures.

Voir un film chez soi, Covid oblige, même sur le grand écran d’un home-cinéma, n’a rien à voir avec le fait de sortir, de retrouver sa salle de cinéma, de faire la queue, prendre son billet, assister à la projection en compagnie d’un public à chaque fois différent dont les réactions apportent convivialité et partage bienvenus. Devant les cinémas fermés, il reste la mémoire pour revivre nostalgiquement quelques-uns de ces moments magiques passés dans les salles obscures.

Ma première projection a eu lieu en Valais. Dans ce canton catholique empreint de Contre-Réforme et dont les autorités ne négligeaient pas le pouvoir temporel de l’Église et sa capacité de censure -nous sommes en 1952-, le cinéma était souvent vu comme une opération du Diable.

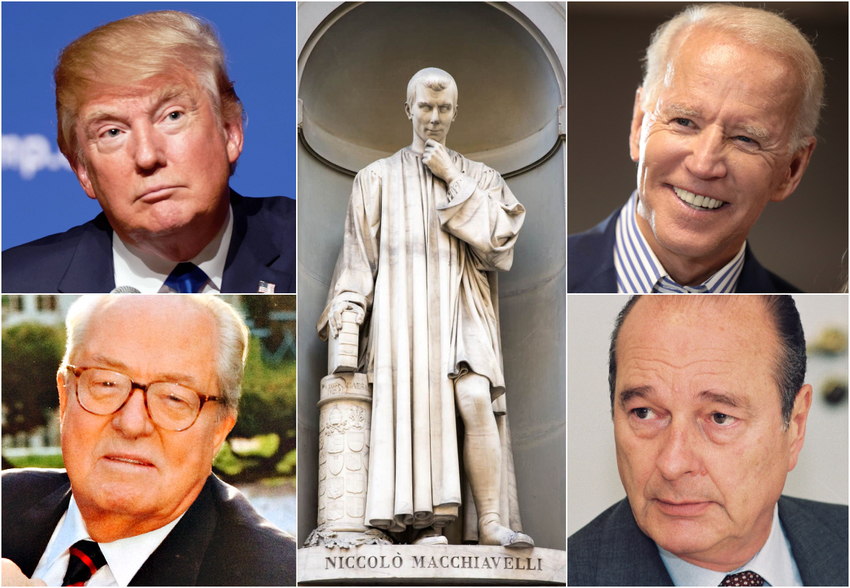

L’art de gouverner

«En politique le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. (…) Il faut estimer comme un bien le moindre mal», écrivait il y a quelque cinq siècles Nicolas Machiavel. Cette affirmation du penseur florentin (1469 - 1527) n’a pas pris une ride. On a pu l’expérimenter quand les Français, en 2002, ont dû prendre parti entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, et aujourd’hui quand les Américains ont fait leur choix entre Joe Biden et Donald Trump.

«En politique le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. (…) Il faut estimer comme un bien le moindre mal», écrivait il y a quelque cinq siècles Nicolas Machiavel. Cette affirmation du penseur florentin (1469 - 1527) n’a pas pris une ride. On a pu l’expérimenter quand les Français, en 2002, ont dû prendre parti entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, et aujourd’hui quand les Américains ont fait leur choix entre Joe Biden et Donald Trump.