Pour un artiste comme pour un public, la musique est un moyen d’exprimer son identité et, simultanément, de la rendre visible au sein de l’espace social. Elle peut aussi bien générer la création d’une communauté dans laquelle des individus se rassemblent autour de leur intérêt pour un artiste ou un genre musical particulier, qu’être un moyen d’expression pour une communauté préexistante. Les individus adhèrent alors à une musique qui semble pouvoir incarner la collectivité à laquelle ils appartiennent, accroître la visibilité de celle-ci et sa reconnaissance au sein de la société. En ce cas, je parlerai de musique communautaire. Le sociologue Alain Darré parle même de la musique comme d’un « véritable totem identitaire. Les exemples basque, breton, corse, andalou, cap-verdien et cajun sont de ce point de vue significatifs. Ils incarnent les déclinaisons musicales d’un discours identitaire. »[1]

Le phénomène rap

Lorsqu’une communauté est discriminée ou minoritaire, elle va tendre à un renforcement de ses spécificités et s’engager dans un processus de revendication. La musique, parce qu’elle est accessible à tous, semble s’imposer comme un moyen de résistance et de visibilité sociale efficace. Fabuleux système de représentation, elle permet aux communautés de structurer leur discours et se présente comme un lieu de projection et d’appropriation de l’identité collective. Elle se substitue aux structures de socialisation habituelles et, plus encore, au discours politique lui-même.

Lorsqu’elles créent une musique identitaire, les communautés génèrent donc un système de représentation unique, permettant à des individus de se reconnaître et de se fédérer : signes distinctifs, références culturelles, généalogie spécifique, philosophie, modes de vie, historicité.

L’exemple du « phénomène rap » est à cet égard tout à fait remarquable. Né aux États-Unis dans les années 1970-1980, le rap a été créé par les jeunes afro-américains défavorisés des quartiers difficiles de New York.[2] Les textes, profondément revendicatifs, critiquent la société américaine et les injustices qu’elle réserve aux plus pauvres. Comme l’analyse Maryse Souchard, « socialement, l’accès aux grandes structures participatives du moment, c’est-à-dire à la société de consommation, est en général encore refusé aux rappeurs tout comme l’accès à l’essentiel des espaces de socialisation. C’est d’ailleurs encore aujourd’hui l’un des éléments forts de leur discours que de demander cette intégration ou de donner des conseils pour ne pas rester exclus. »[3]

La musique rap permet à ces minorités de se solidariser, de structurer leur discours identitaire, de faire entendre leurs revendications et de mettre en acte leur rébellion. « À la fois discours sur l’action et action par le discours, le rap est programmatique et performatif. Il est programmatique par ses propositions d’actions. Mais, surtout, il est performatif car le fait même de tenir ce discours est, en soi, une action. Le rap agit dès qu’il s’énonce ou, plus exactement, il agit en s’énonçant. »[4]

Du coup, il est essentiel pour la communauté rap que le rappeur soit dans une dynamique de représentativité. Il n’est d’ailleurs pas rare d’observer chez les rappeurs l’exhaustivité de leurs références : rappel du quartier d’origine, récit d’un parcours chaotique jugé emblématique, dédicaces aux habitants d’une ville... Inversement, si un rappeur renie ses origines, s’il se fait rattraper par le système, s’il finit par rentrer dans le rang, il est en proie au désaveu massif de ses soutiens premiers.

Cela paraît clair, les musiques communautaires exigent des charismes communautaires, c’est-à-dire des figures emblématiques portant les couleurs spécifiques de l’identité collective. Et c’est toujours un double mouvement qui fonde les musiques et les charismes communautaires : construits en miroir de la communauté, ils deviennent ensuite de véritables prescripteurs permettant aux membres de se définir et se reconnaître.

Du local au monde, le reggae

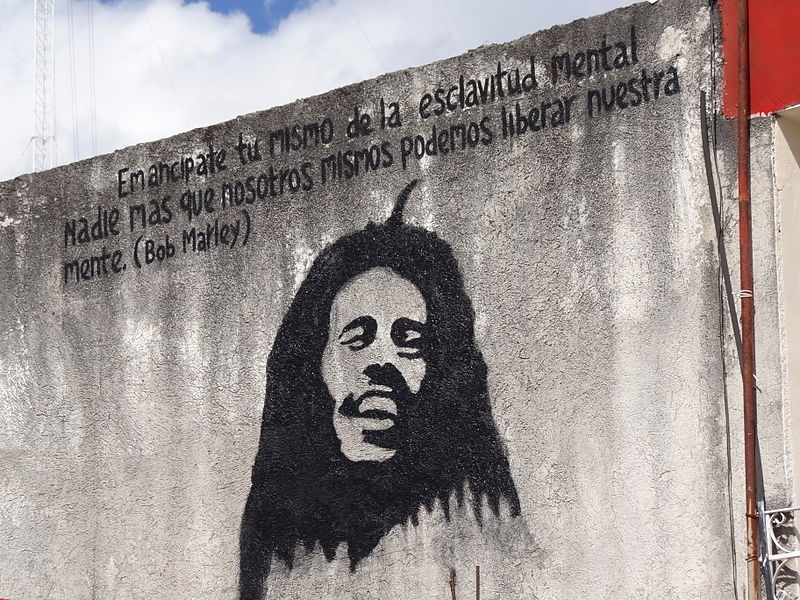

Les musiques communautaires assurent donc la transmission de l’identité collective. Or c’est précisément pour cela qu’elles réussissent en un second temps, lorsqu’elles sont diffusées plus largement, à séduire des publics plus hétérogènes, à sensibiliser « les profanes » à une nouvelle culture. C’est ce qui est arrivé au reggae.

« Le reggae, incarné principalement par un rasta, Bob Marley, connaît rapidement une large audience internationale et sa diffusion a généré, en plus d’un enthousiasme surprenant, de nombreuses réactions pratiques et idéologiques. L’une d’entre elles est de permettre à des personnes n’ayant aucun lien avec le fond culturel d’où est issu Bob Marley d’avoir accès à une tradition religieuse spécifique et pourtant définie comme typiquement caribéenne, le mouvement rastafari. »[5] La musique et ses productions assurent la transmission d’une identité locale et la répandent.

Cette transmission se fait à deux niveaux : verticalement, les anciens enseignent aux jeunes, et horizontalement, une communauté en initie une autre. C’est précisément la transmission horizontale qui popularise la musique communautaire, mais cela ne se fait pas sans un certain métissage puisque la culture portée par la musique ne peut naturellement pas parler de la même manière au grand public qu’à la communauté d’origine.

C’est ce qui s’est produit avec le reggae en Italie, comme le constate l’historienne Giulia Bonacci : « La pratique musicale, rapidement réappropriée par des artistes italiens, participe à la diffusion d’abord locale, puis nationale et, dans quelques cas, internationale du reggae et du message religieux qu’il contient. En revanche, la transmission des discours et pratiques de rastafari n’étant que partielle à travers le reggae, la communauté italienne se saisit de racines chrétiennes, pour développer son attachement à l’empereur d’Éthiopie. »[6]

L’appropriation d’une musique communautaire par des profanes opère comme une négociation entre culture d’origine et culture appropriée. « Tirant ainsi la culture rastafari vers un potentiel religieux universel, parfois en opposition avec son origine locale spécifique, les rastas italiens se débattent dans les contradictions de cet engagement et se différencient des héritages italiens par de multiples moyens, sans pour autant nier ou oublier leur village, leur dialecte et leur culture populaire. »[7]

Récupérations

Ce bricolage identitaire n’est pas sans conséquence. Il modifie le sens du discours porté par la musique communautaire, en bouleverse les codes et dénature l’identité qu’elle sous-tend. Pire encore, les réappropriations qui en sont faites favorisent sa récupération par les industries musicales : la musique communautaire, ainsi marchandisée et produite en masse, finit par perdre toute valeur distinctive et représentative. Ainsi du rap qui, au départ réservé à des communautés bien ciblées, a trouvé de nombreux espaces de diffusion dans le monde et est devenu un genre populaire touchant un large public.

Alors qu’aux États-Unis, les rappeurs hispaniques et blancs ont mis du temps à s’imposer, le rap français, lui-même issu d’une réappropriation de la culture des ghettos noirs-américains, a immédiatement pu être incarné par différents groupes ethniques. Ce sont d’ailleurs des groupes métissés qui ont initié la production d’un rap national revendicatif légitime (comme les groupes I AM et NTM). Peu importe la couleur de peau du rappeur : ce qui compte, c’est le milieu d’où il vient : les rappeurs doivent appartenir à un milieu défavorisé et, plus encore, avoir passé leur enfance dans les HLM des banlieues difficiles. Cette représentativité obligée explique pourquoi les pionniers du rap français, MC Solaar et le groupe Benny B. (particulièrement grand public et véhiculant un discours plus « polissé »), n’ont pas rencontré le même succès auprès de ces minorités.

Néanmoins, il n’est pas rare d’observer en France une ouverture du rap à des catégories sociales tout à fait disparates, comme en témoigne le succès de Kamini, premier « rappeur rural » français, qui a connu un très large succès en 2007 avec son titre Marly Gomont.

Schismes ou purisme

Cet élargissement progressif du public rap et la vulgarisation de ce genre musical posent des problèmes aux communautés des banlieues qui avaient trouvé, par son intermédiaire, un moyen de faire valoir leurs spécificités. La disparition de leurs marqueurs identitaires ne leur permet plus de se reconnaître entre eux. Face à cela, à la manière des religions, trois possibilités de résistance s’offrent à ces groupes : créer des schismes, revenir aux origines ou devenir puriste.

Créer des schismes revient à opérer des divisions au sein d’un groupement, à définir de nouvelles sous-identités déterminées par la survalorisation de certains marqueurs identitaires au détriment d’autres. Il s’agit, par exemple, d’aimer le rap de la West Coast plutôt que celui de l’East Coast, ou le rap marseillais plutôt que le rap parisien. Et ainsi de mettre en œuvre des référents culturels plus codifiés encore, dont le sens ne pourra qu’échapper au profane. Quand l’étranger se met à ressembler aux membres de la communauté, il faut nécessairement affirmer de nouvelles spécificités, ériger de nouveaux signes distinctifs.

Revenir aux origines, ensuite, consiste à œuvrer dans le sens d’un fondamentalisme : il s’agit de retrouver ce qui fondait la musique communautaire avant que celle-ci n’ait subi des influences diverses. Pour les adeptes, c’est considérer la musique telle qu’elle fut à son origine. Il s’agit d’en faire « une photographie », immobile et immuable -à l’image d’un moment spécifique de son histoire- de l’immortaliser dans la tradition d’un passé révolu. La musique et l’identité qu’elle sous-tend sont reçues comme un « donné » qui n’est plus à construire. Le fondamentalisme engendre ainsi une calcification de l’identité collective, devenue « une langue morte » dont la grammaire serait définitivement figée.

Être puriste, enfin, c’est établir un dogme qui figera les lois du genre. Une fois le dogme défini, il servira de base pour la comparaison et la catégorisation des diverses compositions et artistes qui évoluent dans la sphère publique. L’artiste et les titres qui respectent les lois du genre sont légitimés. Ceux qui s’en écartent sont discriminés. Le but est d’opérer un tri dans la masse, pour distinguer le Soi du Non-soi, le « vrai rap » du « faux rap ».

Le puriste élit des chanteurs de référence, dont font toujours partie les fondateurs, puis les érige en modèles absolus : ils deviennent les plus « purs » représentants du genre. Contrairement au fondamentaliste, le puriste reste ouvert à la nouveauté, aux nouvelles propositions. Il s’agit pour lui de distinguer, parmi tous les artistes, ceux qui sont aptes à obtenir la reconnaissance du groupe, et ceux qui agissent « comme des imposteurs ». À cette démarche participe aussi une dynamique d’élimination, de dé-légitimation des « impurs » et des « traîtres ». Il n’est pas rare d’ailleurs de voir un rappeur devenu « commercial » se faire huer par ceux-là mêmes qui l’avaient adoré.

Avec Internet

L’avènement d’Internet n’a guère modifié ces logiques communautaires. Au contraire, il favorise le renforcement du lien entre les membres, encourageant leur interaction et leur implication dans la « culture participative » que génère la communauté. Cette culture spécifique, de plus en plus codifiée, se révèle particulièrement hermétique aux profanes. Néanmoins, elle favorise et façonne des identités non territorialisées, dépassant les frontières et les barrières de la langue. Aujourd’hui, plus que les musiques communautaires répondant aux besoin sociaux d’un groupe, ce sont les « communautés de musiques » qui s’ouvrent à la diversité de leurs adhérents. Unis autour de valeurs et d’idéaux communs, les individus se rassemblent au-delà des problématiques locales.

[1] In Alain Darré (dir.), Musique et politique. Les répertoires de l’identité, Rennes, PUR 1996, p. 163.

[2] Clive Campbell est souvent désigné comme le père fondateur de la culture hip-hop, qui a engendré le rap. Plus connu sous le nom de Kool Herc, ce jeune immigré jamaïcain anime en 1973 une soirée dans la cave de son immeuble du Bronx. À cette occasion, il décide d’utiliser deux platines pour enchaîner sans pause les morceaux et faire durer les breaks, ces passages rythmiques où résonne uniquement le beat. Le succès de cette soirée est tel qu’il multiplie les rassemblements et en fait de véritables block-parties : des danseurs sont invités à improviser sur ces rythmes nouveaux, et les figures emblématiques de chaque quartier viennent participer à des joutes verbales aux messages politiques forts.

[3] Maryse Souchard, « La différence rap », in Alain Darré (dir.), op. cit., p. 261.

[4] Ibid., p. 258.

[5] Giulia Bonacci, « De la diffusion musicale à la transmission religieuse : reggae et rastafari en Italie », in Giulia Bonacci et Sarah Fila-Bakabadio, Musiques populaires : usages sociaux et sentiments d’appartenance, Paris, CEA, EHESS 2003, p. 73.

[6] Idem, pp. 88-89.

[7] Idem, pp. 89.

Chaque courant musical encourage des réseaux d’attitudes, des codes vestimentaires ou capillaires, une philosophie, voire même des considérations politiques spécifiques. Mais que se passe-t-il quand ces langages sont adoptés par un public plus large? Les communautés ainsi créées peuvent-elles subsister ? Difficilement. Démonstration avec le reggae et le rap.

Chaque courant musical encourage des réseaux d’attitudes, des codes vestimentaires ou capillaires, une philosophie, voire même des considérations politiques spécifiques. Mais que se passe-t-il quand ces langages sont adoptés par un public plus large? Les communautés ainsi créées peuvent-elles subsister ? Difficilement. Démonstration avec le reggae et le rap.