Carburant indispensable de la démocratie, le doute est à la pensée ce que l’eau est à la vie. De même qu’un fleuve irrigue et abreuve tout ce qui pousse et respire, il stimule nos réflexions. Et de même que le courant érode les rochers, il interroge nos convictions quand elles menacent de se vitrifier. Autrement dit, la qualité de nos idées doit beaucoup à la vivacité du doute qui les accompagne.

Auteur de fictions et d’essais politiques, dont Qui sauvera la Suisse du populisme? (Slatkine 2016) et Le crépuscule du récit révolutionnaire (Slatkine 2021), François Cherix est membre du Parti socialiste suisse et a coprésidé le Nouveau mouvement européen Suisse; il est écrivain et conseiller en stratégie et communication.

Y a-t-il une seule chose dont nous soyons absolument certains, à part la mort et les impôts, comme disait Benjamin Franklin?[1] La réalité extérieure est soumise aux changements, mais qu’en est-il de notre monde intérieur, de nos savoirs et certitudes? Sont-ils stables? véritables? Y a-t-il un moment où il faut arrêter de remettre en question sa pensée?

Y a-t-il une seule chose dont nous soyons absolument certains, à part la mort et les impôts, comme disait Benjamin Franklin?[1] La réalité extérieure est soumise aux changements, mais qu’en est-il de notre monde intérieur, de nos savoirs et certitudes? Sont-ils stables? véritables? Y a-t-il un moment où il faut arrêter de remettre en question sa pensée?

Stève Bobillier (philosophe et éthicien) est membre de la Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses. Historien des idées, spécialiste de philosophie médiévale, il est l’auteur de L’éthique de la personne. Liberté autonomie et conscience dans la pensée de Pierre Jean Olivi (Vrin 2020).

Dans le langage courant, le doute contredit la croyance, elle en serait la négation. Inversement la croyance surmonterait le doute, pour le terrasser. En fait, doute et croyance ne sont que deux aspects d’un même état d’esprit qui se méfie des certitudes et des attitudes suffisantes et qui se soutiennent mutuellement. La croyance apaise l’irritation causée par le doute et permet d’agir. Le doute ajoute le discernement à la croyance.

Dans le langage courant, le doute contredit la croyance, elle en serait la négation. Inversement la croyance surmonterait le doute, pour le terrasser. En fait, doute et croyance ne sont que deux aspects d’un même état d’esprit qui se méfie des certitudes et des attitudes suffisantes et qui se soutiennent mutuellement. La croyance apaise l’irritation causée par le doute et permet d’agir. Le doute ajoute le discernement à la croyance.

Étienne Perrot sj (éthicien et économiste) est l’auteur de plusieurs livres sur la dimension sociale de l’argent et le discernement managérial, dont Refus du risque et catastrophes financières (Salvator 2011). Dernier en date, Esprit du capitalisme, es-tu là? Discerner l’humain derrière les chiffres (Lessius 2020). Il tient une chronique sur jesuites.ch

Spécialiste de la littérature française du XVIIIe siècle, c’est à l’école de Rousseau que Claude Habib s’est mise à revoir sa pensée féministe universaliste, inspirée par Simone de Beauvoir, et à reconnaître la valeur de la division sexuée. Dans son dernier livre sur «la question trans», elle montre comment l’expansion des demandes de transition d’identité suscite de nouvelles interrogations et divisions au cœur du féminisme.

Claude Habib est professeure de littérature et linguistique françaises à l’Université de Paris III. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Esprit et du comité de la collection Littérature et Politique aux éditions Belin. Elle a écrit plusieurs ouvrages autour des relations amoureuses et un livre récent sur La question trans (Gallimard, 2021). Nathalie Sarthou-Lajus, est philosophe, rédactrice en chef adjointe de la revue Études.

À 26 ans, Marius Diserens se définit comme queer. Mais ne lui demandez pas de se dévoiler davantage. Homme, femme, non binaire... «Les identités de genre permettent à une personne de se définir pour elle-même.» Il, elle ou iel n’a pas l’obligation d’afficher la couleur en public. Son identité de genre fait partie de son intimité. Et certaines identités semblent plus floues que d’autres. Celle de no gender ou de non binaire notamment. Entretien.

Spécialiste en inclusion et diversité, plus particulièrement des questions sur la masculinité et les communautés LGBTQIA+, Marius Diserens a suivi son master en études genre à l’Université de Genève. Il est élu vert au Conseil Communal de Nyon, activiste, professeur de yoga et coordinateur général du festival Les Créatives.

Dans la peau d’une femme, entretien avec Mathilde, transgenre

Écrit par Lucienne BittarDepuis le 1er janvier 2022, les personnes transgenres et intersexes domiciliées en Suisse peuvent plus facilement changer de sexe à l’État civil. Elles n’ont notamment plus besoin de se soumettre à des examens médicaux préalables.[1] La simplification des procédures administratives vise à alléger un parcours identitaire souvent jalonné de tourments. Mathilde,[2] 55 ans, a entrepris tardivement sa «mutation», officialisée en 2016 par une nouvelle carte d’identité libératrice. Un parcours qu’elle a accepté de relater.

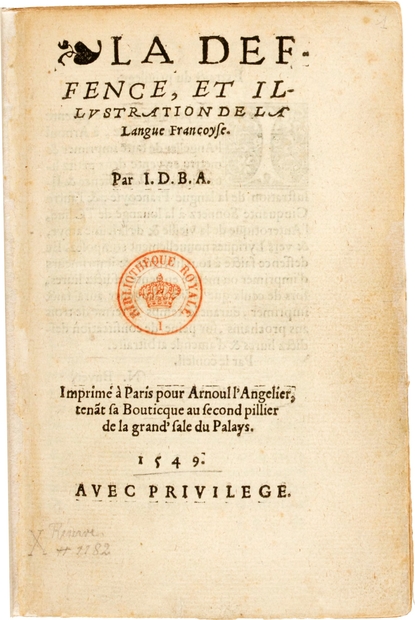

Dans l’imaginaire de nombreux francophones, la langue française est dotée d’une architecture parfaite et immuable, comme si le temps n’avait aucune emprise sur elle. Une langue cathédrale en quelque sorte, où le moindre détail a été longuement pensé. De toutes parts, on loue sa capacité à avoir traversé les siècles, tout en parvenant à exprimer la modernité. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que sa fixité n’est qu’apparence.

Dans l’imaginaire de nombreux francophones, la langue française est dotée d’une architecture parfaite et immuable, comme si le temps n’avait aucune emprise sur elle. Une langue cathédrale en quelque sorte, où le moindre détail a été longuement pensé. De toutes parts, on loue sa capacité à avoir traversé les siècles, tout en parvenant à exprimer la modernité. Mais quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que sa fixité n’est qu’apparence.

Maître de conférences en linguistique française à l'Université de Lorraine, chercheur au laboratoire Analyse et traitement informatique de la langue française à Nancy et membre du Comité éditorial de l’Encyclopédie grammaticale du français, Christophe Benzitoun a écrit Qui veut la peau du français? (Le Robert, 2021). Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à l’Association de formation et de recherche sur le langage.

Depuis les années 80, en Occident, la spiritualité ne trouve plus nécessairement son ancrage dans les organisations religieuses. Ce mouvement «hors religion» n’a cessé de prendre de l’ampleur. C’est ainsi qu’au XXIe siècle, il affiche des expressions à la fois plus individualistes et plus universalistes, dépassant les sentiments d’appartenance.

Jean-François Mayer (directeur fondateur de l’Institut Religioscope) est un spécialiste des facteurs et développements religieux dans le monde contemporain, auxquels il a consacré nombre d’articles et une dizaine d’ouvrages. Il a été responsable, de 1987 à 1990, d’un projet de recherche dans le cadre du PNR 21 -Pluralisme culturel et identité nationale- du Fonds national suisse de la recherche scientifique.

Les catholiques de la Tradition et la tentation de la sécession

Jean-Louis Schlegel On a pu croire un moment qu’avec son motu proprio Traditionis custodes de juillet 2021, qui annulait, pour faire bref, les facilités accordées par Benoît XVI en 2007 pour célébrer la messe en latin, le pape François allait rallumer les tentations sécessionnistes des catholiques de droite, traditionalistes, identitaires ou conservateurs. Pourquoi tant de fureur, voire de haine serait-on tenté de dire, de la part de catholiques de France à l’encontre de François?

On a pu croire un moment qu’avec son motu proprio Traditionis custodes de juillet 2021, qui annulait, pour faire bref, les facilités accordées par Benoît XVI en 2007 pour célébrer la messe en latin, le pape François allait rallumer les tentations sécessionnistes des catholiques de droite, traditionalistes, identitaires ou conservateurs. Pourquoi tant de fureur, voire de haine serait-on tenté de dire, de la part de catholiques de France à l’encontre de François?

Philosophe, traducteur et ancien directeur au Seuil, Jean-Louis Schlegel a occupé pendant une trentaine d’années des fonctions de direction à la revue Esprit. Spécialiste des recompositions contemporaines du religieux, il vient de co-publier, avec Danièle Hervieu-Léger, Vers l’implosion? Entretiens sur le présent et l’avenir du catholicisme (Seuil 2022).

Une jungle administrative et juridique! C’est l’impression que laisse, de prime abord, la lecture des 250 articles de la Constitution apostolique Praedicate evangelium promulguée par le pape François le 19 mars 2022. Plus sérieusement, il s’agit d’un document important consacré à la réforme de la Curie romaine «dans son service à l’Église et au monde». Une gestation très longue, et probablement une naissance compliquée!

Une jungle administrative et juridique! C’est l’impression que laisse, de prime abord, la lecture des 250 articles de la Constitution apostolique Praedicate evangelium promulguée par le pape François le 19 mars 2022. Plus sérieusement, il s’agit d’un document important consacré à la réforme de la Curie romaine «dans son service à l’Église et au monde». Une gestation très longue, et probablement une naissance compliquée!

Prévôt émérite du Chapitre cathédral de Fribourg, Claude Ducarroz a dirigé l’École de la foi et est engagé dans le Groupe des Dombes. Il a nombre d’articles et d’ouvrages à son actif. Il est notamment co-auteur de Prêtres… Et Demain?