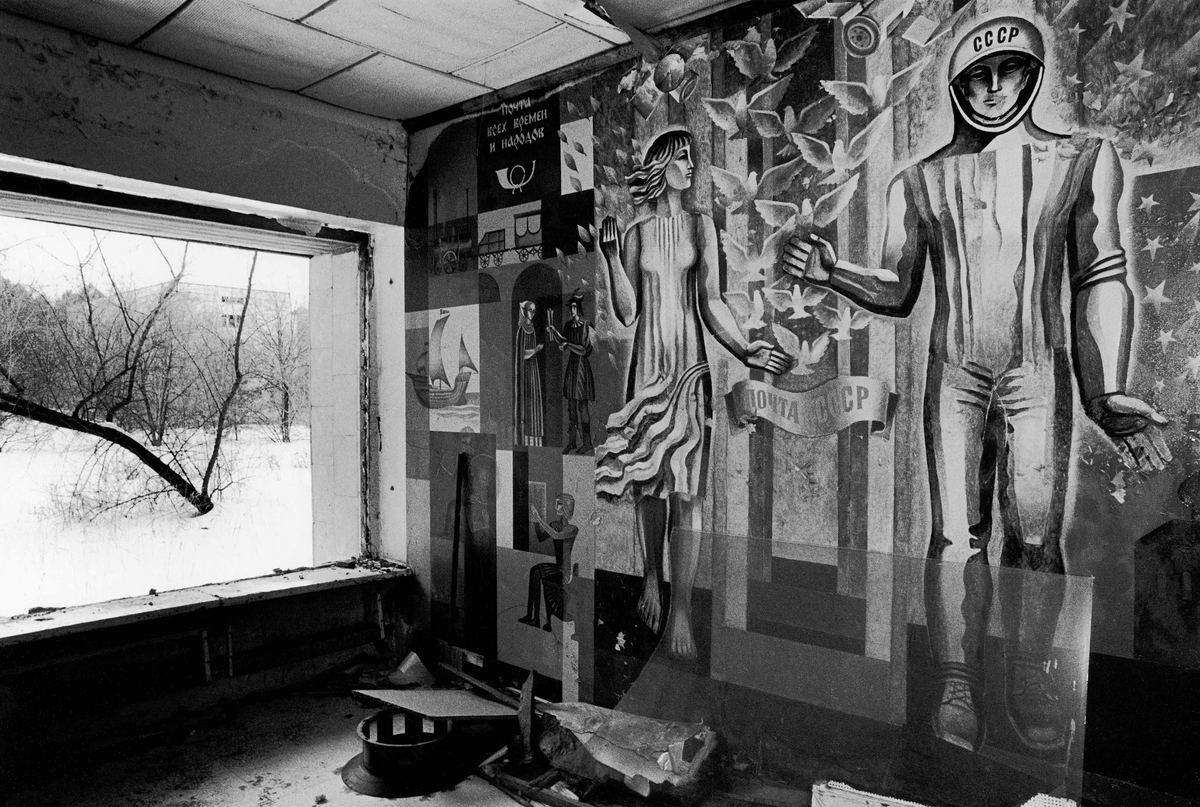

En 2006, 20 ans après la catastrophe, le photographe Didier Ruef se rend sur place en compagnie de la journaliste Thérèse Obrecht. Son reportage photos présenté ici a bien sûr une dimension historique, mais reste très actuel, Tchernobyl étant le lieu le plus contaminé au monde en matière de radioactivité... et le théâtre récent de la guerre contre l’Ukraine menée par la Russie.

Située à quelques 110 km au nord de Kiev, la centrale est inactive depuis l'an 2000. La zone d'exclusion, impropre à la vie humaine, couvre une superficie de plus de 2200 km2 dans le nord de l'Ukraine et de 2600 km2 dans le sud de la Biélorussie. Le site a été occupé du 24 février au 31 mars 2022 par l'armée russe, «qui a pris en otages la centaine de techniciens qui se trouvaient sur place lors de l'invasion nocturne», déclare un article daté du 21 mars 2022 du magazine GEO. «D'ordinaire, les opérateurs effectuent des roulements jour et nuit pour assurer la maintenance de la centrale.» Et de relever: «Bien que les réacteurs soient désormais tous inactifs, un système alimenté en électricité est toujours nécessaire pour refroidir les 20'000 assemblages de combustibles stockés sur le site.»

Retour sur Histoire

Accident nucléaire majeur, la catastrophe de Tchernobyl est ainsi survenue le 26 avril 1986 à 1 heure 23 minutes et 45 secondes dans la «centrale nucléaire V.I. Lénine», située à l'époque en république socialiste soviétique d'Ukraine, en URSS. Il s'agit de la plus grave catastrophe nucléaire du XXe siècle, classée au niveau 7 (le plus élevé) de l'échelle internationale des événements nucléaires (INES), surpassant par ses impacts environnementaux immédiats l'accident nucléaire de Fukushima de 2011, classé lui aussi de niveau 7. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) mentionne pour ces accidents des effets sanitaires potentiels, une contamination durable de territoires, comme d’importantes conséquences économiques et sociales. Aujourd’hui, la centrale de Tchernobyl est en Ukraine.

Ce 26 avril 1984, les quatre réacteurs de la centrale de Tchernobyl étaient en activité. Lors d’essais de sécurité sur le réacteur numéro 4, de nombreuses procédures de sécurité ont été ignorées. Sous l'augmentation incontrôlée de sa puissance, le cœur du réacteur entra en fusion, entraînant le craquage des circuits de refroidissement, puis l'explosion et la libération d'importantes quantités d’éléments radioactifs dans l’atmosphère. S'ensuivit la très large contamination de l'environnement que l'on sait. Pendant dix jours, le combustible nucléaire brûlera ainsi, rejetant dans l'atmosphère des éléments radioactifs qui contamineront, selon certaines estimations, jusqu'aux trois quarts de l'Europe, mais surtout l'Ukraine, la Biélorussie (plus de 70% des retombées: environ 22% des terres étaient et sont toujours aujourd’hui contaminées au césium 137) et la Russie.

L'accident de Tchernobyl a tué sur le coup plus de 30 personnes. En raison des niveaux de radiation élevés dans les 30 km environnants, 135'000 personnes ont dû être évacuées des villes de Prypiat, de Tchernobyl et de divers villages. En 2006, l'ONG Greenpeace assurait que «l’accident avait entraîné 200'000 décès supplémentaires entre 1990 et 2004». Si le bilan de la catastrophe n'est pas encore clair, et ne le sera peut-être jamais véritablement, les autorités estiment que les humains ne pourront pas vivre à Tchernobyl en sécurité avant 30’000 ans.

En 2006, lors des 20 ans de la catastrophe nucléaire, Didier Ruef et la journaliste Thérèse Obrecht se sont rendus à Tchernobyl pour documenter la vie de la centrale, ainsi qu’à Pripyat et Slavoutytch. Cette dernière fut construite en dehors de la zone d’exclusion pour reloger les gens qui avaient tout perdu lors de la catastrophe nucléaire. Ils ont ensuite poursuivi leur voyage en Biélorussie, dans la région de Gomel, pour documenter l’invisible et photographier les populations contaminées.

Il y a 36 ans, le 26 avril 1986, le monde apprend hébété l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La pire catastrophe nucléaire de l'Histoire. Elle entraîne le rejet brutal de produits radioactifs dans l’atmosphère, des émissions qui se poursuivent jusqu’au 5 mai. Le nuage radioactif survole alors une grande partie de l’Europe. Entre mai et octobre 1986, des ouvriers construisent un sarcophage de métal et de béton enfermant le réacteur et sa radioactivité, consolidé dans les années 90, puis recouvert d'un nouveau sarcophage en 2016. La forêt alentour (surnommée depuis la forêt rousse) est rasée et les végétaux ensevelis sur une surface de 4 km².

Il y a 36 ans, le 26 avril 1986, le monde apprend hébété l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La pire catastrophe nucléaire de l'Histoire. Elle entraîne le rejet brutal de produits radioactifs dans l’atmosphère, des émissions qui se poursuivent jusqu’au 5 mai. Le nuage radioactif survole alors une grande partie de l’Europe. Entre mai et octobre 1986, des ouvriers construisent un sarcophage de métal et de béton enfermant le réacteur et sa radioactivité, consolidé dans les années 90, puis recouvert d'un nouveau sarcophage en 2016. La forêt alentour (surnommée depuis la forêt rousse) est rasée et les végétaux ensevelis sur une surface de 4 km².