Cinquante ans! Un âge de raison s’il en est. Un âge «mûr» qui permet quelques élucubrations bien pensées comme celle de proposer des images, les premières, dans le célèbre dictionnaire. Du jamais vu! Ces touches de couleurs sont celles de l’artiste française Fabienne Verdier qui a «hésité avant d’accepter» de réaliser une série d’œuvres pour venir enluminer le volume. Non qu’elle n’ait pas été flattée par la proposition, mais par peur de «salir» et de déséquilibrer l’harmonie de la typographie toute en nuances de gris que forme la succession des mots et leurs définitions.

Est-ce sa formation de calligraphe en Chine dans ses jeunes années -«Je suis passée à autre chose» dit-elle- ou sa connaissance fine des compostions abstraites qui l’ont menée à décliner à plusieurs reprises l’offre avant de d’accepter? Et quelle était la démarche d’Alain Rey, l’un des pères fondateurs du célèbre dictionnaire, qui a su la convaincre de peindre non pas les mots, mais leur énergie? «J’avais d’abord pensé au peintre Soulage que j’admire pour m’accompagner dans cette démarche, mais ce travail demandait une énergie vitale que seule une femme de la jeunesse et de la qualité de Fabienne Verdier était à même d’engager», commente-t-il. «J’avais vraiment envie de collaborer avec un artiste de l’abstraction. La "picturalité" dans sa nature profonde et la création des formes est toujours parasité dans l’art figuratif par l’iconographie. Dans la représentation abstraite, il n’y a pas de mémoire visuelle. Il est le message à la fois du conscient et de l’inconscient, de la volonté et du hasard, de l’intuition aussi, mais demande une exigence de rigueur totale». Et de poursuivre: «Fabienne Verdier a su, dans son travail de peinture, s’évader de la calligraphie tout en gardant les contenus fondamentaux avec l’exigence de méditation, et celle d’une très longue macération des idées avant de se lancer notamment dans la transcription de l’image visible du langage par l’écriture. Elle n’illustre pas à proprement parler les mots, mais leur poésie.»

Fabienne Verdier et Alain Rey © Bibliothèque de Genève

Fabienne Verdier et Alain Rey © Bibliothèque de Genève

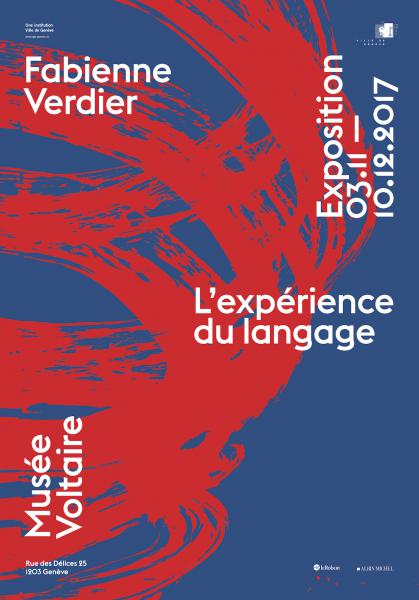

Fabienne Verdier a donc accepté de se plonger dans un an de recherche picturale pour aboutir à la mise en œuvre de 22 couples de mots, des compositions éclatantes d’authenticité et de justesse. Pour ne pas en douter, il suffit de faire un petit test. Prenez Le Petit Robert. Édition des 50 ans qui vient de paraître, cherchez au milieu des pages l’une des petites "excroissances" qui annonce la présence d’une peinture de Fabienne Verdier, et lisez sur la page blanche la précédant les lettres qui forment deux mots juxtaposés: nuit-noire, voix-vortex, cercle-cosmos, arborescence-allégorie, instabilité-ivresse, harmonie-hasard… et puis imaginez la couleur, la forme, la trace ou le geste qui pourrait émaner de ce couple. Puis seulement, tournez la page et découvrez le tableau. Impossible de ne pas être saisi par l’évidence. Il y a dans ces œuvres une vibration qui sonne juste, comme une symphonie fantastique, un requiem aux mots! A saluer également le travail de reproduction qui ne dénature pas la beauté des originaux.

Paris-Genève

Une question subsiste. Pourquoi avoir choisi Genève pour les festivités du cinquantenaire du Petit Robert? Sans doute parce que Genève est la ville où Voltaire a séjourné alors que la Maison des Délices était «un véritable laboratoire expérimental de la langue». La première partie de l’exposition présente ainsi livres et manuscrits relatifs aux grandes entreprises lexicographiques du siècle des Lumières ainsi que les deux œuvres voltairiennes conçues sous la forme d’un dictionnaire: le Dictionnaire philosophique portatif et les Questions sur l’encyclopédie.

Un mot encore. Deux publications viennent marquer l’anniversaire du dictionnaire: Le Petit Robert. Édition des 50 ans d’une part, avec les reproductions des 22 tableaux originaux de Fabienne Verdier; le livre d’art Polyphonies. Formes sensibles du langage et de la peinture d’autre part qui propose de découvrir les coulisses de la rencontre entre Fabienne Verdier et Alain Rey, une coédition des éditions Le Robert et Albin Michel, ouvrage conçu et coordonné par Alexandre Vanautgaerden, directeur de la Bibliothèque de Genève (BGE).

Fabienne Verdier devant Vide Vibration © Bibliothèque de Genève

Fabienne Verdier devant Vide Vibration © Bibliothèque de Genève

Roi des dictionnaires, le

Roi des dictionnaires, le