Le 26 janvier dernier, Donald Trump signait le premier décret anti-immigrants. Cette mesure spectaculaire a déclenché des flots de réactions indignées. Depuis, d'autres murs physiques continuent à s'ériger sur des frontières, un peu partout dans le monde. Leur but ? Résoudre des problèmes de coexistence. Mais avec quelle efficience?

Reporter pour le Nouvel Observateur et Géo, Hubert Prolongeau est l’auteur de nombreux romans policiers, enquêtes sociales et essais. Parmi eux, Ils travaillent au noir (Paris, Robert Laffont 2013) et Sans domicile fixe (Paris, Hachette 1993) qui traite des SDF parisiens avec les quels il a vécu quatre mois.

La question migratoire est omniprésente et pourtant l’impression d’un désordre politique et d’un brouillard moral semble tenace. Et si nous changions radicalement de point d’observation ? Une visite dans la salle d’attente des futurs habitants de la planète fournit des pistes éthiques.

Docteur en droit, Johan Rochel est chargé de cours à l’Université de St-Gall. Il est vice-président du think thank «foraus», forum de politique étrangère, et l’auteur de Repenser l’immigration: une boussole éthique (Lausanne, PPUR 2016, 144 p.).

L’immigration en Suisse. Une « question » depuis le XIXe siècle

Silvia ArlettazL’immigration est une composante intégrante du passé et du devenir suisse. À partir des années 1880, elle est devenue «une question» générant des tensions politiques. Depuis, la politique fédérale à l’égard des étrangers s’articule autour des primats de la prospérité économique, de la sécurité et de l’identité nationale.

Silvia Arlettaz est une spécialiste de l’histoire de l’immigration, de la citoyenneté, de la formation nationale (avec Gérald Arlettaz) et de la République helvétique.

Commencer une réflexion sur le problème brûlant de la migration en ouvrant une Bible, est-ce plus qu’un rituel pour une revue chrétienne? Tout dépend de ce que nous attendons de la Bible. Dans une perspective théologique, l’Écriture est prise comme Parole de Dieu. Elle peut aider à comprendre ce que le Seigneur nous dit face aux populations en marche.

Adrian Schenker est professeur émérite à la Faculté de théologie de Fribourg. Ses travaux portent sur l’histoire du droit, la théologie et l’histoire du texte biblique. Il est l’auteur notamment de Une Bible archétype? Les parallèles de Samuel-Rois et des Chroniques (Paris, Cerf 2013, 208 p.).

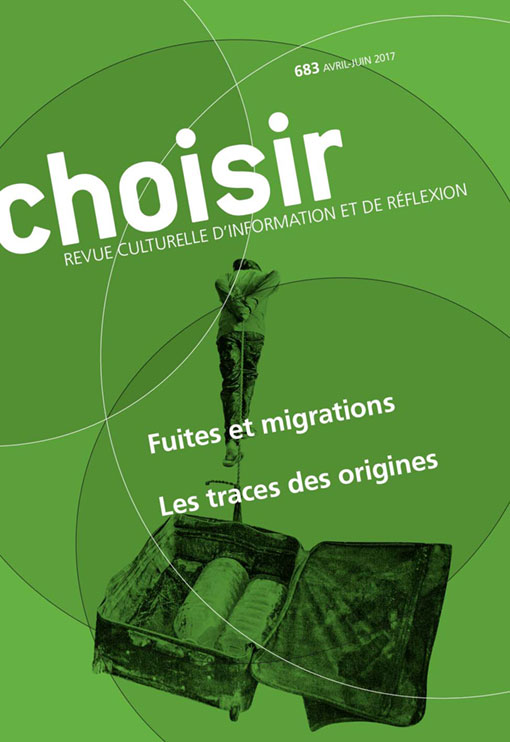

La vie est dans le mouvement, disait le Philosophe. Et celle des peuples, dans la marche! Simplement pour vivre? Pour survivre! Si quelques-uns se sont mis en route en quête d’un climat social et économique plus favorable, ou pour mettre leur argent à l’abri, d’autres sont partis pour échapper à des contraintes politiques, aux persécutions, à la famine, à la guerre, à la torture. Laissant derrière eux une patrie, un environnement social, une maison, les tombes de leurs ancêtres et l’album de leurs souvenirs, ils ont fui vers un inconnu à peine choisi.

La vie est dans le mouvement, disait le Philosophe. Et celle des peuples, dans la marche! Simplement pour vivre? Pour survivre! Si quelques-uns se sont mis en route en quête d’un climat social et économique plus favorable, ou pour mettre leur argent à l’abri, d’autres sont partis pour échapper à des contraintes politiques, aux persécutions, à la famine, à la guerre, à la torture. Laissant derrière eux une patrie, un environnement social, une maison, les tombes de leurs ancêtres et l’album de leurs souvenirs, ils ont fui vers un inconnu à peine choisi.

Il est des aptitudes que l’on retrouve chez nombre de protagonistes de documentaires ayant vécu des drames liés à la violence humaine. Tel le respect de l’autre souffrant, qui s’exprime par une capacité d’écoute profonde et un silence de qualité qui permet à la parole de surgir. Ou encore celle de savoir s’emparer des instants de légèreté et de poésie qui se présentent, et d’affronter avec humour le quotidien.

Il est des aptitudes que l’on retrouve chez nombre de protagonistes de documentaires ayant vécu des drames liés à la violence humaine. Tel le respect de l’autre souffrant, qui s’exprime par une capacité d’écoute profonde et un silence de qualité qui permet à la parole de surgir. Ou encore celle de savoir s’emparer des instants de légèreté et de poésie qui se présentent, et d’affronter avec humour le quotidien.

Ces capacités transparaissent dans Ghost Hunting, présenté au Festival du film sur les droits humains de Genève en première suisse, en présence de son réalisateur palestinien Read Andoni et de son assistant de direction Wadee Hanani.

Ghost Hunting

De Read Andoni

France/Palestine/Suisse/Qatar, 2017

prix du meilleur documentaire à la Berlinale 2017

Bleu azur, mauve délicat, orange crème, noir velours : les iris s’étirent vers le ciel avec la fierté de milliers de paons. Comme chaque année, le Jardin des iris du Château de Vullierens est un enchantement. Je déambule parmi les couleurs, comme dans le film Dreams de Kurosawa (1990), dans lequel un amoureux de Van Gogh plonge dans un paysage à l’huile. Mais les visiteurs sont encore plus extraordinaires que les fleurs. Là, un vieux monsieur s’agenouille devant un iris grenat pour le photographier en très gros plan à l’aide d’un énorme appareil photo; plus loin, une jeune fille s’accroupit pour attraper un iris turquoise dans l’écran de son smartphone. Des centaines de personnes courbées en train d’immortaliser les pétales ourlés : heureux pays que celui où ses habitants s’agenouillent devant la nature!

Bleu azur, mauve délicat, orange crème, noir velours : les iris s’étirent vers le ciel avec la fierté de milliers de paons. Comme chaque année, le Jardin des iris du Château de Vullierens est un enchantement. Je déambule parmi les couleurs, comme dans le film Dreams de Kurosawa (1990), dans lequel un amoureux de Van Gogh plonge dans un paysage à l’huile. Mais les visiteurs sont encore plus extraordinaires que les fleurs. Là, un vieux monsieur s’agenouille devant un iris grenat pour le photographier en très gros plan à l’aide d’un énorme appareil photo; plus loin, une jeune fille s’accroupit pour attraper un iris turquoise dans l’écran de son smartphone. Des centaines de personnes courbées en train d’immortaliser les pétales ourlés : heureux pays que celui où ses habitants s’agenouillent devant la nature!

L’histoire de la Terre prouve que le jardin est source de vie; celle de la médecine, qu’il contribue largement à la santé. Construit et établi dans une optique de soins, par exemple en milieux hospitaliers, le jardin devient un allié précieux pour les patients et soignants.

Il y a environ 2,4 milliards d’années, la libération en masse d’oxygène dans l’atmosphère terrestre a permis l’émergence de la vie aérobie, générant des organismes de plus en plus complexes, jusqu’à l’évolution des hominidés, dont nous même, les Homo sapiens. Conséquence du processus de photosynthèse, le transfert de l’oxygène produit par les algues unicellulaires des océans primitifs vers le milieu atmosphérique (l’épisode de la Grande Oxydation) a permis également la genèse et la stabilisation de la couche d’ozone, un cocon protecteur essentiel au développement des règnes végétal et animal. Dès lors la Terre pouvait être considérée comme un vaste jardin primitif, contenant tous les ingrédients des êtres vivants, de tous les Règnes, par un mécanisme d’auto-organisation. Ce bref ancrage protohistorique permet d’affirmer haut et fort que le jardin est source de la Vie.

L’école des jardins. En Italie, en Afrique... mais en Suisse ?

Marianna MassaSlow Food en est convaincu : une des solutions aux problèmes de sous-alimentation au Sud et de malnutrition au Nord passe par l’agriculture durable et un mode de consommer local qui respecte la biodiversité alimentaire. Le mouvement s’emploie à éduquer des enfants à cette philosophie à travers des jardins scolaires.

«La Terre nourrit le genre humain depuis la nuit des temps, mais ses ressources sont limitées; ce n’est qu’en adoptant des choix politiques judicieux et un style de vie vertueux qu’il sera possible à l’avenir de trouver un équilibre entre la disponibilité équitable des ressources et leur consommation» (Charte de l’Exposition universelle de Milan, 2015).