Année du jardin 2016

Cette campagne est placée sous le patronage du conseiller fédéral Alain Berset, qui a déclaré lors de son lancement: «Dans un espace urbain toujours plus dense, le jardin, précieux lieu de rencontres, est essentiel à notre qualité de vie. C’est un espace de liberté, et réciproquement, un espace qui a besoin de notre liberté pour s’épanouir. Et c’est exactement ce que l’Année du jardin 2016 - Espace de rencontres entend souligner.» De nombreuses activités sont ainsi organisées dans tout le pays pour la préservation et le développement des jardins et des espaces libres. La campagne est soutenu par une centaine d’organisations de défense du patrimone ou de l’environnement, de musées, de facultés, de sociétés d’architecture et par certaines villes, comme la Ville de Sion.

www.anneedujardin2016.ch

Face à la destruction de l’environnement, en ce tournant de l’histoire de notre planète, le jardin, public ou privé, devient un lieu de refuge pour la biodiversité et de bonne gestion des ressources de la nature. Le moment est venu de choisir: veut-on faire de notre Terre un jardin ou un désert ?

Pour la mythologie et la symbolique, le jardin a de tout temps été un espace privilégié. C’est là que l’on recherche la paix, l’inspiration, la beauté. C’est là que l’on convoque le meilleur de la végétation, pour son plaisir, son délassement, pour son utilité aussi. Mais aujourd’hui la nature sauvage est à la peine, l’humanité étend son emprise et sa dynamique destructrice à l’ensemble de la Terre. Du coup, la parabole du jardin, petit coin de paradis domestiqué par l’homme, se retourne: il n’est plus une miniature du monde vu à travers le prisme anthropique, sous la mainmise de l’homme, mais un refuge pour une nature désormais fragilisée, une contribution au nécessaire rééquilibrage de l’environnement. Le jardin devient le symbole d’une gestion responsable.

Bien avant le fameux slogan des hippies dans les années 60, à partir de la Renaissance en particulier, la vogue des fleurs s’est emparée de l’Occident. Elle a été escortée tout au long de son histoire d’une symbolique empreinte de divin, à laquelle l’art est demeuré attachée, jusqu’à l’époque contemporaine.

La vision panthéiste de la nature, qui s’épanouit en Italie dès le XIVe siècle, doit beaucoup à la poésie de Pétrarque. Le poète originaire d’Arezzo aimait à filer dans ses sonnets la métaphore florale, image à la fois de l’amour et de l’harmonie de l’homme avec le monde. La Renaissance en retient des enseignements qui exerceront une influence décisive sur l’art des jardins. On sacrifie dès lors les enclos botaniques médiévaux de conception utilitaire. Des sculptures et décors de grotesques apparaissent au détour de bosquets et de chutes d’eau reconstituées; ils parsèment les allées de références mythologiques, historiques ou littéraires. Les jardins à l’italienne étaient nés.

La découverte de l’Orient, des Indes, puis du Nouveau Monde duquel on importe quantité de plantes, va nourrir la curiosité et l’exotisme qu’inspirent la nature et ses mystères. L’engouement pour la flore continue de se répandre au XVIIe siècle dans toute l’Europe occidentale, particulièrement dans la peinture, surtout dans les Pays-Bas méridionaux et les Provinces-Unies de Hollande.

© Frère JeanPar des petites histoires propres à la tradition des moines orthodoxes, Frère Jean propose un témoignage poétique de sa foi, une promenade méditative à l’aune des vergers et des potagers, du bruissement du Souffle dans les feuillages. Son désir? «Réinventer la splendeur du simple dans l’écoute de la sagesse des Anciens.»

© Frère JeanPar des petites histoires propres à la tradition des moines orthodoxes, Frère Jean propose un témoignage poétique de sa foi, une promenade méditative à l’aune des vergers et des potagers, du bruissement du Souffle dans les feuillages. Son désir? «Réinventer la splendeur du simple dans l’écoute de la sagesse des Anciens.»

Découvrez le numéro de choisir consacré au jardin.

Dans la Genèse, Dieu crée le jardin d’Eden dans lequel il place l’homme pour le cultiver, et dans l’Apocalypse, il plante l’arbre de vie de la Jérusalem céleste qui produit douze récoltes par an. La Parole créatrice jaillit du silence. Dieu parle à travers des arbres et des buissons : cèdre majestueux, chêne puissant, olivier de la paix, acacia imputrescible, amandier et amande à l’image de la mandorle, figuier généreux, genêt à la fleur d’or, vigne et raisin de la sobre ivresse, narcisse à l’arôme enivrant, lierre exubérant, iris, lys, lotus images de la pureté, blé révélateur du travail de l’homme... Des noms d’ici: froment, épeautre, lin, orge, fève, lentille; des noms de toujours: mandragore, hysope, cumin, coriandre, absinthe, coloquinte, myrrhe, sycomore, buisson ardent...

Adam qui, nous dit l’Ecriture, était jardinier de son état, eut deux fils: Abel qui gardait les moutons et Caïn qui labourait la terre. Le sacrifice que Caïn offrit au Seigneur déplut à Dieu sans que l’on sache pourquoi. Tous les dieux sont capricieux et celui de la Bible ne fait pas exception. Après la faute de ses parents et le meurtre de son frère, Caïn dut donc travailler la terre à la sueur de son front. C’est de ce malheureux proscrit que descend l’infortunée race humaine. L’homme fut donc dès l’origine laboureur et berger. Il débroussaillait la forêt et apprivoisait les bêtes que le Seigneur avait créées fières et sauvages, comme le tigre de William Blake et du douanier Rousseau qui broie la gazelle dans ses puissantes mâchoires avant de la dévorer.

Un lieu clos, ouvert sur le Ciel

«Les jardins ne sont pas innocents, ce sont nos paysages intérieurs qui toujours s’y inscrivent, notre rapport aux hommes, au monde et à Dieu.» Michel Le Bris, «Le Paradis Perdu», 1981

Pendant des centaines de millénaires, l’environnement naturel a été sinon hostile, du moins dangereux pour le genre humain. Pour survivre, il s’agissait de manger l’autre et d’éviter d’être mangé. L’idée qui nous intéresse est née aux confins d’une région aride, où la survie était particulièrement ardue. Comme pour montrer sa puissance, c’est là que l’homme a voulu créer un espace naturel où il règnerait en maître et qu’il aménagerait selon son bon plaisir. Il lui a fallu commencer par protéger cet espace des prédateurs en tous genres, et le séparer du reste du monde - celui de la survie - par une clôture. Ce lieu, c’est le jardin.

«Pensant que c’était le jardinier» (Jean 20,15).

Lorsque Marie, la première, rencontre le Seigneur ressuscité, elle voit en lui un jardinier. Est-ce une méprise ou au contraire la manifestation de son profond enracinement en l’être de Dieu, auquel, depuis le premier jour, le Créateur nous appelle et nous forme?

Dans le célèbre chapitre 20 de l’évangile selon saint Jean, Marie, la première, rencontre le Christ ressuscité seule à seul. Eplorée, elle a cherché en vain le Seigneur dont le corps ne se trouve plus dans le tombeau. Après diverses péripéties, elle est abordée par Jésus lui-même: «Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?» Marie alors, «pensant que c’était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi j’irai le prendre» (Jn 20,14-15). On connaît la suite: Jésus se contente de l’appeler par son nom: «Marie» et elle, «s’étant retournée, lui dit en hébreu : Rabbouni, ce qui veut dire Maître» (Jn 20,16). J’aimerais m’arrêter sur cette énigmatique mention du jardinier.

Le Festival du film et forum international sur les droits humains (du 10 au 19 mars 2017) fête ses 15 ans d’existence à Genève. Sa programmation, variée et riche, comme à son habitude, met l’accent cette année sur le Moyen-Orient (Syrie, Israël, Palestine, Irak, Turquie, Yémen), l’inégalité entre sexes et le racisme.

Parmi les films de fiction en compétition, Era o Hotel Cambridge, projeté en première suisse, de la cinéaste brésilienne Eliane Caffé. Une comédie bien construite, montée sur un mode de fiction-documentaire, qui a pour décor un immeuble occupé de São Paolo, la ville la plus peuplée du Brésil. Et pour théâtre celui de la confrontation des cultures et de l’intégration de réfugiés dans un pays où les inégalités sociales restent préoccupantes.

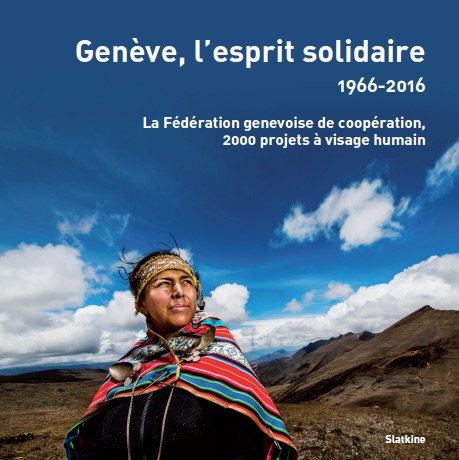

C’est sur les traces de l’aventure solidaire Nord-Sud de tout un canton que nous entraîne le livre publié par la Fédération genevoise de coopération (FGC) à l’occasion des 50 ans de sa création, en 1966. Car ils sont nombreux ceux qui, au cours du demi-siècle écoulé, ont été impliqués dans «la facette altruiste» de Genève, que ce soit en tant qu’acteurs de la FGC elle-même, de l’une de ses 60 ONG membres ou d’une autorité publique donatrice.

Genève, l’esprit solidaire. 1966-2016

La Fédération genevoise de coopération,

2000 projets à visage humain

Genève, Slatkine 2017, 168 p.

La Campagne de Carême 2017 des œuvres d’entraide suisses a pour titre La terre, source de vie, pas de profit! L’accaparement des terres atteint des dimensions gigantesques dans le monde. Pas moins de quarante fois la surface de notre pays a été cédée –principalement en Afrique- à d’autres États et à des investisseurs privés, peut-on lire dans Info-Campagne 2017. Mais pourquoi vouloir faire de la terre une marchandise comme une autre est-il une erreur? Le point de vue de Daniel Rakotoarivola, pasteur de l’Eglise réformée de Madagascar.

La Campagne de Carême 2017 des œuvres d’entraide suisses a pour titre La terre, source de vie, pas de profit! L’accaparement des terres atteint des dimensions gigantesques dans le monde. Pas moins de quarante fois la surface de notre pays a été cédée –principalement en Afrique- à d’autres États et à des investisseurs privés, peut-on lire dans Info-Campagne 2017. Mais pourquoi vouloir faire de la terre une marchandise comme une autre est-il une erreur? Le point de vue de Daniel Rakotoarivola, pasteur de l’Eglise réformée de Madagascar.

«Au Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitants» (Psaume 24,1, TOB). Ce psaume de David nous rappelle une chose: Dieu est l’unique propriétaire de la terre. Même s’il n’ignore pas les droits des rois sur la terre (I Samuel 8), Israël, contrairement à ses pays voisins (l’Egypte, Babylone, l’Assyrie...), où le pharaon et les rois possèdent toutes les terres, Israël se différencie des autres nations par sa foi en un Dieu créateur à qui la terre appartient.