Et patatras! Un jardinier annonce sèchement que le jardin va fermer dans 10 minutes. Il nous invite à rejoindre la sortie. Quoi ? Les portes ferment à 18h déjà? C’est le dernier jour de la manifestation! Il me faudra donc patienter onze mois avant ma prochaine balade dans les iris. La mort dans l’âme, je me retrouve derrière la porte en fer. Que faire? Que faire? Je refuse de me rendre au parking pour reprendre la route.

La mémoire des fleurs

La mine renfrognée, je m’installe sur un banc, près du château. Je ferme les yeux. Et je commence à marcher au milieu des iris. Je suis ici et ailleurs. Je suis dans la mémoire des fleurs. J’en cueille une; mes doigts la caressent; aucun jardinier ne me fait la moindre observation. Un sentiment de liberté m’envahit. Et si j’essayais avec un autre lieu extraordinaire? De mémoire, je me rends dans un deuxième jardin.

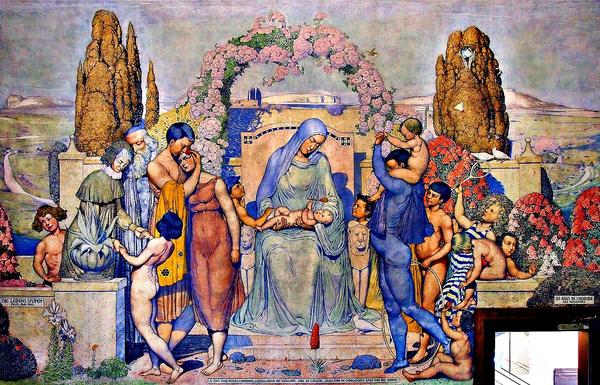

Ici, ni moi ni personne ne cueillera la moindre fleur. Elles sont peintes sur le mur. Je suis dans l’étrange salle d’attente de la gare de Bienne. En 1923, Philippe Robert a peint des fresques sur les quatre parois. Un ami m’y a emmené un jour. Je suis resté fasciné. Depuis, je vais dans ce jardin, sans même avoir de train à attendre. Juste pour le plaisir. Les CFF ont magnifiquement restauré la salle et ont disposé une table ronde en son centre, avec une lampe diffusant une lumière tamisée. L’ambiance est au recueillement. Une vraie chapelle laïque.

Toujours assis à l’extérieur du jardin de Vullierens en plein canton de Vaud, mon esprit s’installe dans la salle d’attente de la gare de Bienne. Je me souviens des cyprès, des fleurs jaunes, des bosquets rouges. A dire vrai, le thème des quatre fresques n’est pas le jardin mais le passage du temps. Une paroi est occupée par La ronde des heures, une autre par Les âges de l’Homme. Mais les fleurs sont partout: au pied des murets, sous la forme de guirlandes ou de couronnes dans les cheveux des personnages.

Le jardin de Livia

Cette salle m’en rappelle une autre. Une des plus belles chambres du monde. Cette fois, je m’envole pour Rome. Me voici au centre du Jardin de Livia. Par le passé, j’ai beaucoup étudié cette fabuleuse fresque.

Livia était l’épouse d’Auguste. Dans sa villa à Prima Porta, à l’extérieur de Rome, elle a creusé une salle de grande dimension, six mètres sur douze. On y descendait par un escalier. On s’y installait sans doute pour quelques libations à la lueur des braséros. Tandis que les convives se régalaient de mets délicats, leur regard pouvait se perdre dans la contemplation d’un jardin peint sur les quatre murs. Il s’agit d’un verger abritant des grenadiers et des cognassiers. Il y a également un chêne, si mes souvenirs sont exacts, un pin parasol et des lauriers, symboles de la victoire. Je me souviens que le jardinier a planté plusieurs arbres très exotiques pour un Romain de l’an 20 après Jésus-Christ: des sapins qui à l’époque ne se trouvaient que dans les montagnes. Un geai troque une branche de laurier pour celle d’un cognassier. Une colombe (qui n’a bien sûr aucune connotation chrétienne) se cache dans un bosquet.

J’ai tellement regardé cette fresque que je la connais presque par cœur. Je me souviens de la cage d’oiseau, posée sur le parapet peint en trompe l’œil, séparant notre monde de ce jardin idéal où les arbres sont en fleurs et en fruits en même temps. Mais le détail le plus étonnant est la présence de stalactites tombant du plafond. L’artiste a voulu représenter une grotte. Nous sommes sous terre, dans une grotte bien fraîche et nous contemplons le monde en trompe l’œil. Allusion à Platon? Ou simple plaisir des yeux?

On m’a raconté qu’à l’époque d’Auguste, les plus grands spécialistes de fresques venaient d’Alexandrie. Nul doute que l’impératrice a fait venir les meilleurs fresquistes. Comme le Jardin de Livia est enterrée, les peintures n’ont subi aucun dommage au fil des siècles. Lorsque les archéologues les ont découvertes au milieu de XIXe siècle, ils sont restés bouche bée. Plus tard, deux bombes de la Seconde Guerre mondiale ont failli réduire ce chef-d’œuvre de l’Antiquité en miettes. Enfin les fresques ont été détachées des parois dans les années 50 et installées au Musée national romain, à deux pas de la gare centrale de Rome.

La mère des muses

Assis sur le muret, je lève le bras et attrape une grenade, fruit de Vénus. Une colombe roucoule à mes pieds. Le vent frais agite les feuilles du laurier.

La mémoire est un muscle que notre époque a rendu totalement avachi. Ou plutôt, nous avons délégué la mémoire. Elle se cache dans notre smartphone, qui se rappelle les numéros de téléphone de centaines de personnes, dans nos ordinateurs qui mémorisent des milliers de photos, des listes et des documents. Mais si actuellement je voyage à Rome sans bouger de mon banc, c’est grâce à ma mémoire. C’est encore moins cher qu’avec easyjet!

Je me souviens que Mnémosyne, la mémoire, était la mère des muses chez les Grecs. D’elle découlait tous les arts. Mnémosyne régnait en souveraine sur de nombreuses activités humaines. Comme il n’existait pas de feuilles A4 vendues par bloc de 500, les discours, les plaidoiries, les éloges funèbres se prononçaient de mémoire.

Je me souviens que les Anciens ont développé l’art de la mémoire. Une méthode mnémotechnique consistait à associer les différentes parties d’une architecture avec les principales parties d’un discours. Le bâtiment pouvait être réel ; dans ce cas l’orateur déambulait régulièrement dans cet espace au point de le connaître par cœur. Mais il pouvait également s’agir d’un espace imaginaire.

Un exemple? Si un sénateur devait faire un discours qui débutait par une menace, il plaçait mentalement une épée au sommet d’une colonne. Ensuite, s’il enchaînait avec une métaphore sur les marins, le sénateur posait une ancre au milieu du péristyle. Et ainsi de suite. Le jardin intérieur devient alors un lieu fantastique, «le palais de la mémoire», un terme inventé à la Renaissance, époque marquée par la redécouverte de l’Antiquité et du néoplatonisme.

Il me faut avouer néanmoins, qu’assis sur mon banc, je ne me déplace pas dans le Jardin de Livia par associations d’idées. Je me souviens simplement de la présence de différentes essences d’arbres. Mais si je devais déambuler dans ce jardin, alors là oui, j’inventerais sans doute une méthode mnémotechnique proche de l’art de la mémoire.

Vieillesse et enfance

A ce propos, en 2010, Tony Judt a publié un livre hors du commun: The Memory chalet (traduit deux ans plus tard en français aux éditions Héloïse d’Ormesson: Le chalet de la mémoire). A la fin de sa vie, le grand historien britannique a été atteint d’une maladie neurodégénérative. Il composait donc ses textes dans sa tête en recourant au palais de la mémoire. Ou plutôt au chalet de son enfance que ses parents louaient à Chesières, dans les Alpes vaudoises. Il dictait ses textes depuis son lit, en déambulant dans le chalet. Il s’agit du tout dernier ouvrage de Tony Judt. La vieillesse et l’enfance se mélangent dans un jardin intérieur bouleversant.

Je m’étire longuement, avant de quitter mon banc sur lequel je suis resté jusqu’au coucher du soleil. Je reprends ma voiture. Pour retourner à la maison, par automatisme, j’enclenche le GPS. «Au prochain giratoire, m’informe-t-il, prendre la troisième sortie. Continuer tout droit pendant quatre kilomètres, puis...» J’éteins l’appareil. Pour une fois, je vais faire un effort de mémoire...

Bleu azur, mauve délicat, orange crème, noir velours : les iris s’étirent vers le ciel avec la fierté de milliers de paons. Comme chaque année, le Jardin des iris du Château de Vullierens est un enchantement. Je déambule parmi les couleurs, comme dans le film Dreams de Kurosawa (1990), dans lequel un amoureux de Van Gogh plonge dans un paysage à l’huile.

Bleu azur, mauve délicat, orange crème, noir velours : les iris s’étirent vers le ciel avec la fierté de milliers de paons. Comme chaque année, le Jardin des iris du Château de Vullierens est un enchantement. Je déambule parmi les couleurs, comme dans le film Dreams de Kurosawa (1990), dans lequel un amoureux de Van Gogh plonge dans un paysage à l’huile.