Les désastres se succèdent au Chili. Après le séisme qui a frappé le nord du pays, c'est la ville de Valparaiso, située sur la côte Pacifique au centre du Chili et classée patrimoine mondial de l'humanité, qui a été, le 12 avril, ravagée en partie par un incendie. Le cardinal Ricardo Ezzati, archevêque de Santiago, a lancé un appel à la solidarité : « En cette Pâques, nous nous trouvons face à une immense douleur. Voici quelques semaines, nous avons vu nos frères du nord subir les effets d'un séisme et hier nous avons tous été profondément touchés au cœur en voyant le désastre provoqué par le feu qui a touché de nombreuses familles et a fait plusieurs morts à Valparaiso. Ces deux événements nous invitent à vivre plus intensément Pâques en rendant vivant le mystère pascal dans notre vie par notre solidarité. »

Les désastres se succèdent au Chili. Après le séisme qui a frappé le nord du pays, c'est la ville de Valparaiso, située sur la côte Pacifique au centre du Chili et classée patrimoine mondial de l'humanité, qui a été, le 12 avril, ravagée en partie par un incendie. Le cardinal Ricardo Ezzati, archevêque de Santiago, a lancé un appel à la solidarité : « En cette Pâques, nous nous trouvons face à une immense douleur. Voici quelques semaines, nous avons vu nos frères du nord subir les effets d'un séisme et hier nous avons tous été profondément touchés au cœur en voyant le désastre provoqué par le feu qui a touché de nombreuses familles et a fait plusieurs morts à Valparaiso. Ces deux événements nous invitent à vivre plus intensément Pâques en rendant vivant le mystère pascal dans notre vie par notre solidarité. »

« Il s'agit du pire incendie de l'histoire de la ville », a déclaré pour sa part la présidente chilienne, Michelle Bachelet. L'incendie a détruit en quelques heures environ 800 ha dans la périphérie de Valparaiso, faisant 12 morts, plus de 500 blessés graves, 10 000 évacués et détruisant sur son passage 500 maisons, selon des données provisoires. Malgré le travail de 3500 gardes forestiers, pompiers, agents de police et militaires, l'incendie a duré plus de 24 heures. Valparaiso est une ville construite en partie sur des collines aux flancs abruptes, avec des rues étroites, difficiles d'accès routier, ce qui ne facilite pas le travail des secours.

Le quartier historique de la ville portuaire de Valparaiso offre un exemple extraordinaire du patrimoine de l'ère industrielle, associé au commerce maritime international de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.

« Le nombre de réfugiés syriens présent sur le territoire libanais a atteint un seuil insoutenable pour le Liban, équivalent à 25 à 30 % de la population présente sur le territoire national. Les puissances mondiales et régionales, au lieu de fournir des armes à ceux qui tuent, devraient concentrer leurs interventions sur cette situation d'urgence », a déclaré à l'Agence Fides le Père Paul Karam, président de la Caritas Liban.

Le Père Karam reprend la proposition lancée par le Patriarche d'Antioche des Maronites, Bechara Boutros Rai, dans ses récentes interventions à Genève. « En Syrie – explique le prêtre maronite – il existe de vastes régions qui ne sont pas intéressées par le conflit où peuvent être installés des camps de réfugiés ou des stations de secours et d'assistance et ce y compris dans la zone frontalière entre le Liban et la Syrie. De la sorte, avec une intervention substantielle de la communauté et des organismes internationaux, pourraient être gérés des processus et des situations d'urgence qui paraissent désormais avoir échappé à tout contrôle ».

Ces jours derniers, les sources officielles de l'ONU ont confirmé que les réfugiés syriens enregistrés au Liban ont dépassé le million de personnes. Selon le Président de la Caritas Liban, les données réelles sont beaucoup plus alarmantes : « Les réfugiés ayant fui la guerre syrienne – indique le Père Karam – sont au moins 1,5 millions auxquels viennent s'ajouter un demi million de réfugiés palestiniens. Pour un petit pays comme le Liban, il s'agit de chiffres intolérables, qui mettent en danger le système social, déjà fragile. La majeure partie des réfugiés sont musulmans, ce qui déstabilise le délicat équilibre démographique libanais. L'impact de ces flux peut être perçu dans la crise économique, le manque de travail, mais aussi dans les écoles, les hôpitaux et au plan de la sécurité. Ces derniers mois, huit arrestations sur huit faites au Liban suite à des actions criminelles concernent des syriens ».

La Caritas prend en charge directement 200.000 réfugiés et en assiste 55.000 au plan médical et sanitaire. « Mais sur les facteurs politiques et géopolitiques qui provoquent la catastrophe humanitaire syrienne, nous ne pouvons pas intervenir. Cela concerne les grands responsables, qui sont tous de manière différente responsables de ce qui se passe actuellement en Syrie » conclut le Père Karam. (Fides)

Sur Entre lacs (RCF), jeudi 10 avril : "Quand la musique mène à Dieu"

Redaction

Daniel Bernard s'interroge ce mois-ci dans l'émission Entre lacs, sur le cheminement qui conduit l'homme à se rapprocher de Dieu en pratiquant la musique.

Née aux Pays-Bas, au bénéfice d'une virtuosité d'orgue, Florence Kraft-Babel est directrice du Choeur de la cathédrale St-Pierre, haut-lieu de l'Eglise protestante à Genève. Daniel Bernard l'a rencontrée alors qu'elle répétait la Création de Joseph Haydn. Elle a aussi des engagements politiques à Genève, en lien notamment avec la culture. Vous pourrez la voir en concert le 13 avril.

Autre visite, à la paroisse catholique St-Joseph au centre-ville (Eaux-Vives), où l'on accorde une grande importance à la qualité de l'apport musical pour la liturgie : en témoignent l'abbé Pascal Desthieux, curé modérateur, Christophe Allaz, organiste, et l'argentin Juan-Pablo di Pollina, directeur du Choeur paroissial St-Joseph, fondé en 1901. Ce choeur a joué un rôle historique pour la tradition musicale liturgique (pour en savoir plus) et la paroisse vient d'offrir, avec des expressions musicales diverses, la transmission radiodiffusée de ses messes des dimanches de Carême. Il est intéressant de noter qu'à Genève les Eglises ont de longue tradition prêté attention à la musique, considérée comme un chemin vers Dieu.

"Quand la musique mène à Dieu", une émission à écouter le jeudi 10 avril 2014 sur FM 89.2. A podcaster (pour les émissions plus anciennes, s'enregistrer sur le site).

Hommage du Père Federico Lombardi au Père van der Lugt, assassiné ce lundi 7 avril

RedactionRéagissant à l'assassinat lundi 7 avril de son confrère à Homs, le Père Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, a salué le grand courage du jésuite néerlandais Frans van der Lugt, qui a voulu rester fidèle au peuple syrien dans une situation « extrêmement risquée et difficile ».

« C'est un homme de paix qui meurt, a déclaré le Père Lombardi, un homme qui, dans une situation extrêmement risquée et difficile, avec un grand courage, a voulu rester fidèle au peuple syrien auquel il avait dédié sa vie et son service spirituel depuis longtemps ». « Là où le peuple meurt, a poursuivi le 'porte-parole' du Vatican, meurent également avec lui ses fidèles pasteurs. » Le Père Lombardi, lui aussi jésuite, a fait part de sa prière pour le Père Frans, mais également de sa gratitude et de sa « fierté » d'avoir eu « un confrère aussi proche de ceux qui souffrent le plus, dans le témoignage de l'amour de Jésus, jusqu'au bout ».

Vous pouvez l'entendre dans l'émission de Forum de lundi soir, (lien ci-dessous) avec les commentaires du jésuite suisse Jean-Blaise Fellay.

Nous venons d'apprendre le lâche assassinat du Père Frans van der Lugt, qui vivait dans la ville martyre d'Homs, ce matin aux alentours de 8h. Le Père Frans van der Lugt a été enlevé par des hommes armés qui l'ont roué de coups puis tué de deux balles dans la tête devant la résidence des Jésuites d'Homs,informe l'agence Fides.

Nous venons d'apprendre le lâche assassinat du Père Frans van der Lugt, qui vivait dans la ville martyre d'Homs, ce matin aux alentours de 8h. Le Père Frans van der Lugt a été enlevé par des hommes armés qui l'ont roué de coups puis tué de deux balles dans la tête devant la résidence des Jésuites d'Homs,informe l'agence Fides.

Nous sommes profondément attristés par cette nouvelle. Le Père van der Lugt était un homme de paix. Il avait fait preuve durant toutes ces dernières années d'un courage exceptionnel, d'une solidarité sans faille avec le peuple syrien, et d'un engagement constant pour le dialogue interreligieux.

Son assassinat a été confirmé par le Père Alex Basili, Provincial des Jésuites pour le Moyen-Orient et le Maghreb.

Le Père néerlandais van der Lugt vivait en Syrie depuis 1966, après un bref séjour au Liban. Il était également psychothérapeute. Dans les années 1980, il avait dirigé à Homs le projet Al Ard (la terre NDT), un centre de spiritualité aux abords de la ville. Le centre accueillait environ 40 jeunes handicapés mentaux provenant des villages voisins.

Au cours des trois années de guerre, le religieux néerlandais a vécu dans un monastère se trouvant dans la vieille ville, où se trouvaient les civils assiégés pendant de nombreux mois par l'armée régulière. Le religieux avait souvent dénoncé le manque de médicaments, de vivres et d'aides pour les civils assiégés, affirmant l'urgence de trouver un accord afin de pouvoir intervenir en faveur des civils malades, épuisés et affamés.

Nos pensées et nos prières rejoignent celles de la Communauté des jésuites de Syrie.

Un prix de la paix attribué au Service jésuite des réfugiés de Syrie

RedactionLe Prix de la Paix 2014 de Pax Christi International a été attribué au Service jésuite des réfugiés en Syrie (JRS Syria) « pour son exceptionnel engagement dans l'apport de secours d'urgence aux Syriens depuis le début de la guerre en 2011 », a annoncé Pax Christi dans un communiqué, le 27 mars.

Créé en 1988, le Prix honore les personnes et associations qui œuvrent pour la paix, la justice et la non-violence dans différentes parties du monde. La cérémonie de remise du Prix 2014 aura lieu le 8 juin à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre d'une Rencontre internationale de paix. A travers ce Prix, explique la note, « Pax Christi International récompense les efforts que JRS Syrie déploie inlassablement pour apporter ses services aux populations vulnérables et victimes de conflits ». Ce prix est aussi l'occasion d'« honorer symboliquement les travailleurs humanitaires qui viennent en aide avec compassion aux Syriens victimes des effets de trois ans de guerre civile. » Le communiqué rappelle que l'action du JRS en Syrie consiste « en aide alimentaire, en fourniture de nécessaires d'hygiène, en soins de base, en gestion d'abris et en aide au logement. Un des piliers de [sa mission] est le soutien éducatif et psychologique offert à 9 800 femmes et enfants. L'aide comporte également une assistance légale et médicale, la visite des familles, et de modestes projets de subsistances ». Au total, plus de 300 000 personnes sont aidées par JRS Syrie à Damas, Homs, Alep et dans les zones côtières de Syrie.

Pax Christi rend hommage à JRS Syrie qui « aide la société civile à résister à la logique de la guerre et à survivre à la violence qui menace de renverser et détruire les communautés » : « Les équipes de JRS sont composées de gens de confessions différentes, d'acteurs locaux et de volontaires internationaux, qui sont au service de tous, sans distinction..., qu'ils soient musulmans ou chrétiens. En ce sens, le dialogue interreligieux reste au cœur des activités quotidiennes de JRS. »

Baignée par le soleil d'un printemps précoce qui faisait penser à un jour de Pâque anticipé, une information discrète parut dans les médias people au début du Carême : l'informaticien japonais, en qui des fins limiers avaient cru découvrir l'inventeur du bitcoin,1 s'est récusé. « Non, prétendait-il, je ne suis pas l'inventeur du bitcoin ! » Le bitcoin reste à ce jour sans paternité, ce qui convient tout-à-fait pour une monnaie virtuelle qui circule sur Internet, entre initiés, depuis bientôt quatre ans.

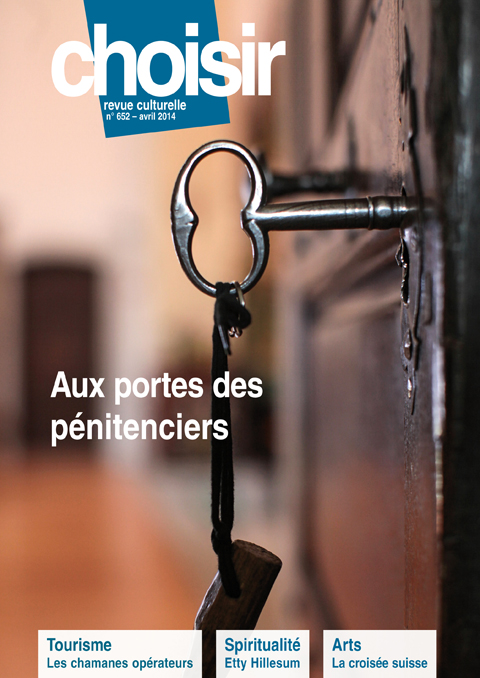

choisir revue culturelle

Baignée par le soleil d'un printemps précoce qui faisait penser à un jour de Pâque anticipé, une information discrète parut dans les médias people au début du Carême : l'informaticien japonais, en qui des fins limiers avaient cru découvrir l'inventeur du bitcoin,[1] s'est récusé. « Non, prétendait-il, je ne suis pas l'inventeur du bitcoin ! » Le bitcoin reste à ce jour sans paternité, ce qui convient tout-à-fait pour une monnaie virtuelle qui circule sur Internet, entre initiés, depuis bientôt quatre ans. Elle est dite virtuelle car elle n'est gérée par aucune autorité publique. Sa seule limite est la quantité disponible, qui augmente à un rythme connu à l'avance : quelque 12 millions de bitcoins sont actuellement en circulation, l'objectif annoncé étant de 21 millions à l'horizon 2040. Certains Etats, comme l'Allemagne, ont reconnu le bitcoin comme une « monnaie privée », ce qui permet de taxer les plus-values obtenues par la spéculation sur les variations de sa valeur. Le bitcoin, en effet, a un prix qui varie beaucoup : au printemps dernier, il est passé de 20 à 220 dollars en trois mois, pour chuter brutalement à 60 dollars, avant d'osciller aux grés des humeurs du marché.

Jãnis Rokpelnis, L'Aborigène de Riga, traduction Alain Schorderet, Octon, Grèges 2013, 156 p.

Jãnis Rokpelnis, L'Aborigène de Riga, traduction Alain Schorderet, Octon, Grèges 2013, 156 p.