Les chercheurs soulignent la nécessité de mettre l’accent sur les aspects conceptuels des situations qui sont abordées en classe pour permettre aux élèves de s’appuyer sur des indices pertinents, et non pas d’être induits en erreur par des semblants de similarités. «Notre mémoire organise notre vécu selon deux traits principaux: les traits de surface, qui regroupent les ressemblances superficielles des situations (par exemple les lieux ou les personnes présentes), et les traits de structure, qui caractérisent la profondeur de la situation et sa problématique. Selon la littérature existante, les individus ont tendance à privilégier les indices de surface lorsqu’ils traitent une situation. Cela est souvent attribué au fait que notre cerveau cherche la facilité lorsqu’il s’agit de l’évocation et qu’en général la surface d’un souvenir est corrélée à sa structure», précise Emmanuel Sander, professeur à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE) de l’UNIGE.

Mais en analysant cette littérature existante, les chercheurs se sont aperçus que les travaux menés antérieurement se fondaient sur des situations qui n’avaient pas en commun uniquement des traits de surface, mais également une part de la structure, et que les participants n’avaient pas les connaissances nécessaires pour appréhender le fond des situations qui leur étaient présentées. «Nous nous sommes demandés si les traits de surface dominaient réellement les traits de structure lorsqu’une situation en évoquait une autre», explique Lucas Raynal, chercheur à CY Cergy Paris Université et à l’UNIGE.

Six récits de pizzaïolo

Pour répondre à cette question, les chercheurs ont créé six récits autour d'une même histoire, qui ont en commun soit la surface, soit la structure, soit ni l’une ni l’autre (récits dits distracteurs). «Notre récit cible raconte l’histoire d’un pizzaïolo, Luigi, qui travaille sur une place fréquentée. Un second pizzaïolo, Lorenzo, vient s’installer à côté, lui faisant de la concurrence directe. Pourtant ses pizzas sont moins bonnes. Luigi donne alors un conseil de fabrication à Lorenzo afin que ses pizzas deviennent meilleures. Pour le remercier, Lorenzo déplace sa pizzeria pour mettre fin à la concurrence directe», raconte Évelyne Clément, du CY Cergy Paris Université. Parmi les six récits créés dans cette recherche, certains mettent l’accent sur les pizzaïolos, d’autres sur le principe de concurrence résolue à l’amiable et d'autres encore sur aucun de ces deux traits.

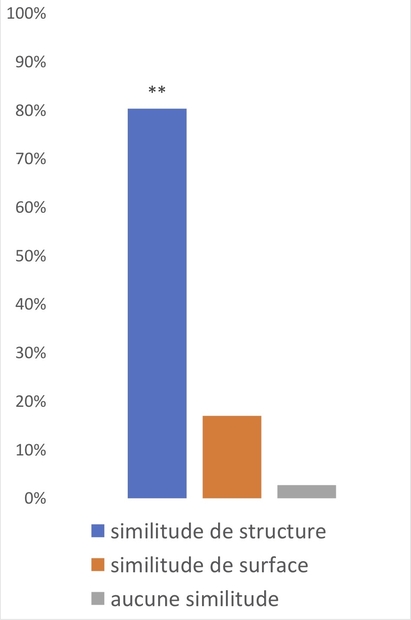

Dans la première expérience, les six récits ont été lus par 81 participants adultes, avant que ceux-ci ne soient confrontés directement à l’histoire de Luigi et Lorenzo. Ils ont ensuite dû dire à quelle situation précédente ils rattachaient cette histoire. «81,5% des participants ont choisi le récit qui avait la même structure, soit le principe de concurrence, contre 18,5% pour celui partageant la même surface (des pizzaïolos) et 0% les récits distracteurs», relève Emmanuel Sander. Cela montre une nette prédominance pour les traits de structure.

Dans la première expérience, les six récits ont été lus par 81 participants adultes, avant que ceux-ci ne soient confrontés directement à l’histoire de Luigi et Lorenzo. Ils ont ensuite dû dire à quelle situation précédente ils rattachaient cette histoire. «81,5% des participants ont choisi le récit qui avait la même structure, soit le principe de concurrence, contre 18,5% pour celui partageant la même surface (des pizzaïolos) et 0% les récits distracteurs», relève Emmanuel Sander. Cela montre une nette prédominance pour les traits de structure.

Les chercheurs ont alors poussé l’expérience plus loin: ils ont à nouveau présenté six récits à d’autres participants, mais cette-fois-ci le récit mettant en avant le principe de concurrence était accompagné de plusieurs récits décrivant des histoires de pizzaïolos (Expérience 2). La troisième et la quatrième expérience visaient également à affirmer la robustesse des résultats en augmentant le nombre de récits à mémoriser et en distrayant les participants avec des activités sans lien avec la tâche durant un délai variable (5 minutes dans l’expérience 3, et 45 minutes dans l’expérience 4), avant la présentation du récit cible. «Les résultats de ces quatre expériences sont sans appel, puisqu’environ 80% des participants choisissent le récit avec la même structure plutôt que ceux partageant la même surface ou ne présentant aucune similitude», constate Lucas Raynal.

Moins paresseux que pensé

Cette recherche démonte ainsi l’idée reçue selon laquelle notre mémoire se laisserait guider par le principe de facilité et que les traits de surface dominent l’évocation. «L’être humain, dans sa manière de mémoriser, est moins superficiel que ce que l’on pensait et privilégie vraisemblablement la structure à la surface, insiste Emmanuel Sander. Ce n’est que par ignorance que les indices superficiels prendront le dessus. Le défi est réel à l’école, car les notions scolaires peuvent être opaques lors de l’entrée dans les apprentissages, d’où le risque que la surface soit privilégiée.» «Il s’agit de rendre saillants les traits pertinents pour les élèves, soit les aspects conceptuels des notions enseignées, pour les amener à catégoriser les situations travaillées en classe en négligeant les aspects superficiels qui les induisent en erreur», conclut Évelyne Clément.

(communiqué de presse de l'UniGe / Emmanuel Sander / choisir)