Les échanges avec la Chine, et plus globalement l’Extrême-Orient, s’effectuent pour Washington via un océan Pacifique qui n’a jamais mieux porté son nom comparé au trajet emprunté par Bruxelle : canal de Suez, détroit de Bâb el Mandeb puis Malacca. Si ces artères sont vitales pour le trafic des conteneurs, elles le sont tout autant pour les données numériques qui transitent par le réseau de câbles sous-marins, soit les deux fondements de nos économies mondialisées. Avec des différences dans le domaine énergétique. Les États-Unis bénéficient d'hydrocarbures non-conventionnels, tels que le gaz et l'huile de schiste, mais aussi d’un continent particulièrement riche. Le Brésil ou le Mexique recèlent des gisements pleins de promesses. L’Europe, à l’inverse, voit ses réserves de la mer du Nord s’épuiser et dépend pour son approvisionnement de zones sous tensions: Russie, Golfe arabo-persique, Machrek [1].

Un autre élément de contexte concerne la pression sur les minerais. L’augmentation de la population mondiale, de 7.2 milliards aujourd’hui à 11 milliards en 2100 [2], couplée à la croissance économique des émergents engendrent une raréfaction des minerais à la surface du Globe. La mer et ses abysses représentent ici une alternative bien comprise par certaines Nations, comme la Chine ou le Japon, et dans ses prémisses au niveau européen. Dernier point enfin, mais pas le moins négligeable: l’étranger proche. La comparaison avec les États-Unis est là encore édifiante. L’Amérique latine, longtemps théâtre de guerres civiles et de dictatures, est aujourd’hui très largement apaisée alors que l’arrière-cour de l’Union européenne (UE) voit fleurir les régimes instables, les situations volatiles et les guerres. Autant d’éléments qui imposent un réveil. Avec ses 68'000 kilomètres de côtes donnant sur deux océans et quatre mers, l’Europe dispose d’un accès privilégié à la grande bleue mais aussi de vulnérabilités qui ne cessent de croître.

La mer: réseau sanguin des économies européennes

Avec une part de marché de 15% du négoce mondial, L’UE, on l’oublie souvent, est la première puissance commerciale du Globe. Son plus grand client demeure les États-Unis (17,3%), bien avant la Chine (8,5%), la Suisse (7,9%), la Russie (7,3%), la Turquie (4,5%) ou le Japon (3,3%). Le panorama des fournisseurs dessine les transformations induites par la fin de la guerre froide: au premier rang se trouve la Chine (16,2%), considérée comme «l’atelier du monde», puis la Russie (11.9%) en tant que pôle énergétique et seulement au troisième rang les États-Unis (11,5%), avant la Suisse (5,8%), la Norvège (5,6%) ou le Japon (3,6%).

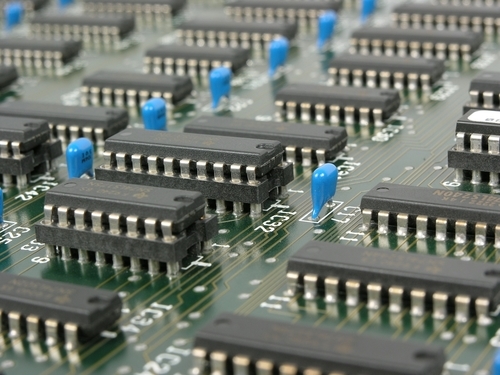

Reste que ces chiffres bruts ne disent rien du nouveau système productif. L’essor du transport maritime, avec la conteneurisation, et d’Internet via les câbles sous-marins a permis la mise en réseau d’une économie mondiale, aujourd’hui dispersée entre les lieux d’extraction des matières premières, d’assemblage, de finition et de distribution des produits. Le modèle des trente glorieuses, fondé sur l’importation de matières premières, l’usinage puis la distribution du produit fini, laisse place à une organisation façon puzzle où le coton importé d’Inde ne sera que le premier maillon d’une chemise conçue en Italie, découpée en Pologne, cousue au Maroc, pour au final être vendue en France. La production à flux tendus y prend sa source, la fréquence de rotation des navires entre les principaux ports du monde permettant de minimiser les stocks. La réduction drastique des coûts y trouve son compte, les fragilités économiques et stratégiques tout autant. Le moindre incident sur cette chaîne dispersée à la surface du globe peut être lourd de conséquence. Ainsi le Tsunami au Japon a-t-il eu pour effet un arrêt des chaînes de montage de PSA et de Renault en France. La raison? Les composants électroniques tout comme les semi-conducteurs des voitures de nos constructeurs sont d’essence nippone, l’arrêt de leur production ayant un effet immédiat à Sochaux comme à Flins qui dépendent quotidiennement de leur arrivée à bon port. LD

LD

Mais par-delà l’exceptionnel des facteurs naturels, l’ordinaire des routes maritimes présente un panorama caractérisé par une forte instabilité. Ainsi, la voie vers l’Asie passe par le canal de Suez, fermé entre 1967 et 1975, Bâb el Mandeb, infesté par la piraterie jusqu’à Atalante, et Malacca où la piraterie n’est pas un si lointain souvenir. Et les alternatives ne sont aujourd’hui pas forcément emballantes. Le contournement de l’Afrique via Bonne Espérance rallonge fortement le trajet, tandis que la route du Nord, via l’Arctique, n’est ouverte que quelques mois par an et suppose une bonne maîtrise de la navigation en milieu polaire. Problématique identique pour des câbles sous-marins qui assurent 99% des liaisons intercontinentales du réseau Internet. La région du canal de Suez, cruciale d’un point de vue marchand, l’est tout autant pour les communications numériques entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est. Les options ne sont en effet pas légion: des succédanés terrestres ont été recherchés via la Syrie, l’Irak et l’Iran, mais ces solutions se sont révélées très vite peu satisfaisantes. Le contournement du continent africain pose à l’identique des difficultés. Si le câblage est réalisé, la question des répéteurs, indispensables tous les 50 à 80 kilomètres pour restaurer un signal qui perd de sa force, n’a pas encore de solution optimale. Grands dévoreurs d’électricité à haute tension, ils ne disposent pas pour l’heure des sources d’alimentations idoines.

La question de l'eau vous intéresse? Creusez la question avec notre dossier.

Outre la question du trajet, celle de la maîtrise du réseau et par conséquent des informations qui y circulent est tout autant cruciale. L’affaire Snowden a, de ce point de vue, mis en lumière le caractère idéal des points d’atterrissage des câbles pour le contrôle des données. Les trois accès de Cornouailles par lesquels transite une très grande partie du trafic européen avec l’Amérique du nord se sont révélés particulièrement intéressants… Mais une autre dimension est à prendre en considération: l’arrivée sur le marché d’acteurs comme Microsoft, Google ou Facebook, désireux de maîtriser les liaisons entre leurs différentes fermes de serveurs pour optimiser leur offre de cloud computing [3]. Les impératifs économiques ne rencontreront pas forcément ici les impératifs stratégiques de l’Union européenne qui risque, si elle n’y prend garde, si elle ne prend pas soin de ses opérateurs, de se retrouver dans une situation de dépendance technologique tout aussi délicate que celle qui l’affecte dans le domaine énergétique.

Dépendance énergétique: la survie par l’eldorado maritime

La première révolution industrielle reposait sur une ressource, le charbon, dont les sources se situaient pour l’essentiel à proximité des centres de production européens. Il est peu de dire que la situation a diamétralement évolué. Les États membres sont aujourd’hui, avec le Japon, la zone du monde la plus dépendante pour ses importations d’énergie, avec un taux de près de 60%. Pire encore, sans réorientation profonde de sa stratégie, l’UE verra ce taux augmenter. Avec aux alentours de 2030, un gaz naturel issu à près de 85% de ses importations et 93% pour le pétrole. Cette dépendance croissante se réalise dans un contexte où la consommation est stationnaire depuis le début des années 2000 mais où la production locale est en chute, notamment en mer du Nord. Dernier terme de l’équation: les États membres s’adressent à un tout petit nombre de fournisseurs, au premier rang desquels se trouve la Russie avec 40% des importations de gaz et 35% de pétrole. Viennent ensuite l’Afrique du Nord et enfin, pour 25% de ses besoins, le Moyen-Orient. La stratégie de la tension orchestrée par Moscou lors des crises ukrainiennes a bien évidemment fait réagir. Cependant dans les années à venir, et quelle que soit la diversification des approvisionnements, péninsule arabique, Golfe de Guinée, Maghreb et gaz de schiste compris, la Russie restera un partenaire incontournable. L’échec du transit via la Turquie des ressources centrasiatiques s’ajoute en effet à une production locale durablement orientée à la baisse: de 15 à 20% d’ici 2020 et de 25 à 30% d’ici 2030.

Ce contexte explique la volonté affichée, depuis le premier sommet européen sur les questions énergétiques en 2011, de définir une stratégie commune en ce domaine. Mais force est de constater que nous sommes dans le très long terme tant les solutions nationales sont aujourd’hui hétérogènes. Par-delà les débats entre partisans et opposants aux hydrocarbures non-conventionnels tels le gaz et l'huile de schiste, on trouve ainsi des pays intégralement dépendants comme Malte, le Luxembourg ou Chypre. Tandis que d’autres comme le Danemark ou les Pays-Bas, peuvent être exportateurs nets de gaz. La source d’énergie prépondérante est tout aussi variable: si certains se reposent sur le pétrole (Chypre, Grèce, Portugal), on trouve aussi une inclination pour le gaz (Royaume-Uni, Pays-Bas), le charbon (Pologne, Estonie), le nucléaire (France, Slovaquie, Lituanie) comme les énergies renouvelables (Suède, Finlande, Autriche).

Ces dernières sont particulièrement mises en avant mais on sait, à ce stade, qu’elles sont dans l’incapacité de se substituer intégralement au pétrole et/ou au nucléaire. L’exemple allemand, où l’abandon de l’atome a conduit à l’essor du charbon, est de ce point de vue édifiant. Le plan solaire méditerranéen visant à promouvoir et cofinancer de gigantesques centrales solaires au sud de la mer Méditerranée afin d’alimenter le réseau électrique des pays membres, nous met quant à lui dans une autre situation de dépendance. Au vrai, les énergies renouvelables constitueront une solution quand la question du stockage aura été résolue. Dans l’intervalle, les hydrocarbures conventionnels demeurent incontournables et les découvertes offshore en mesure de diversifier les approvisionnements. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce type d’exploitation, née dans les années 1950, a connu une véritable expansion suite aux chocs pétroliers. La flambée des cours permettait une exploitation rentable, mais on y voyait surtout le moyen de limiter sa dépendance au Golfe. La part de l’offshore dans la production pétrolière mondiale est ainsi passée de 10% en 1960 à 30% de nos jours et les forages les plus prometteurs ont tous été découverts en mer. La problématique se pose dans les mêmes termes pour les ressources minérales: l’Europe en est dépourvue à terre, la mer en regorge.

Dépendance minérale: l’espoir des Abysses

Si la tension sur l’approvisionnement en métaux rares, vitale pour les industries aéronautiques, électroniques, l'informatique mais aussi des communications, de l’espace ou de la Défense, commence à être connue du fait du quasi-monopole chinois sur leur production, la problématique concerne en réalité l’ensemble des ressources minérales. Les pays développés, avec 20% de la population mondiale, consomment aujourd’hui 80% des ressources. Mais avec l’expansion économique de la Chine, de l’Inde, plus globalement de l’ensemble des émergents, la demande s’accroît, se démultiplie et les prix de certains métaux flambent. Ainsi du cuivre: autour de 2000 $ la tonne dans les années 2000, il ne se négocie pas à moins de 10'000 $ de nos jours [4]. La crise financière a certes occasionné une chute des cours mais de manière très éphémère. Si la demande européenne s’est stabilisée, la consommation chinoise est passée de 12 à 40% au cours des dix dernières années.

Le cas du cuivre peut être étendu à la plupart des métaux de base et souligne surtout un hiatus: l’ensemble des États du Globe ne pourra consommer au rythme des pays développés, sauf à multiplier les ressources connues par trois. Si la tension est forte dans le cadre d’une population de 7.2 milliards d’habitants, dont une bonne partie vit encore dans des pays non développés, le problème devient aigu à l’horizon 2100, avec une population de 11 milliards. Consciente de la forte dépendance des États membres qui ne contribuent que pour 3% à la production mondiale de métaux, alors que l’UE en consomme 20%, la Commission a mis en place une stratégie [5] visant à développer une diplomatie des matières premières pour sécuriser les approvisionnements existants.

Mais par-delà cette politique de court et moyen terme, il s’agit aujourd’hui de se tourner avec ambition vers des océans dont on sait qu’ils recèlent notre avenir. Ainsi des sulfures hydrothermaux, fortement enrichis en métaux de base (cuivre, zinc, etc.), et des nodules polymétalliques gorgés de fer, manganèse, cuivre, cobalt ou nickel sont localisés sur les fonds marins, mais leur exploitation n’est pas grevée de verrous technologiques. La profondeur seule, 4000 mètres, pouvant constituer un frein. Les encroûtements cobaltifères posent à l’inverse plus de question: si leur richesse est connue, il n’en est pas de même de leur exploitation et de son coût. Si l’on écarte les zones sous juridiction, quatre États-membres sont aujourd’hui titulaires de permis d’exploration en Haute mer. Délivrés par l’autorité internationale des fonds marins, ils ont été attribués à la France, l’Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni. La Bulgarie, la République Tchèque, la Pologne et la Slovaquie sont aussi concernés, mais dans le cadre particulier d’interoceanmetal [6]. Cette structure, fortement teintée de guerre froide, fait cohabiter ces États membres avec Cuba mais aussi la Russie. Reste que face au dynamisme des acteurs chinois ou japonais, des mutualisations sont à chercher pour optimiser les efforts européens dans les eaux internationales, manière d’éviter une préemption des zones les plus prometteuses.

Un «étranger proche» volatil

«L’étranger proche» est sans doute la zone qui a connu le plus de bouleversements ces dernières années. À l’Est, le temps de l’élargissement sans frein et sans heurts a ainsi laissé place à une confrontation avec la Russie. Moscou considère que les États anciennement partie des limites de l’URSS stricto-censu doivent demeurer dans son orbite, mais se heurte à des peuples tournés vers l’UE. Si la Géorgie paraissait lointaine, l’Ukraine est venue rappeler toute la problématique. La révolution orange puis le mouvement de Maïdan sont à l’origine d’une dynamique accélérée de rapprochement avec l’UE. À peine signé le fameux accord d’association avec Bruxelles, à l’origine du renversement de Viktor Ianoukovitch, le président Porochenko annonçait en effet sa volonté de déposer une demande d’adhésion en 2020, tandis que les partis pro-européens remportaient largement les élections législatives d’octobre 2014.

Les États membres sont extrêmement divisés sur le sujet. Si les plus orientaux sont favorables à un élargissement, les plus occidentaux, que sont la France et Allemagne notamment, sont réservés et privilégient une simple association, sorte de «finlandisation» [7] nouvelle formule. Face à une Russie qui montre où se trouvent ses limites, l’éternel débat des frontières de l’Union européenne refait surface, sans trouver de solution évidente. Cet entre-deux favorise l’instabilité, les frictions, situation qui ne semble pas pour l’heure devoir évoluer. Autre source d’inquiétudes: le Sud. Le panorama méditerranéen au sortir de la guerre froide a longtemps été stable. Il y avait bien entendu les tensions israélo-palestiniennes et leurs conséquences sur le Liban. Il y a eu les conflits en ex-Yougoslavie et la guerre civile algérienne, mais qui sont somme toute des affrontements localisés, maîtrisables. Aujourd’hui nous en sommes très loin. L’effondrement du régime libyen et l’anarchie qui en résulte a créé le substrat nécessaire à l’épanouissement d’AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique) qui vivotait jusqu’alors sur de médiocres trafics. Schéma identique au Proche-Orient: la guerre civile syrienne, alliée au sectarisme de Nouri al-Maliki, ex-Premier ministre irakien, a fait le terreau de Daech.

Or force est de constater que l’UE peine pour l’heure à élaborer ne serait-ce qu’une vision partagée. Certains de ses membres sont sensibles à la problématique AQMI, d’autres à la Russie, l’ensemble suivant bon gré-mal gré la coalition internationale contre Daech mise en ordre de marche par les États-Unis. Et c’est précisément cela qui étonne. Washington, de plus en plus tourné vers un Pacifique où se trouvent ses véritables intérêts géopolitiques, pilote une réponse qui devrait être portée par l’Union. Ce refus de l’engagement, dont la baisse des budgets de Défense en témoigne, ne pourra durer éternellement. L’allié américain, pris par autre chose, pourrait un jour ne plus être au rendez-vous et l’environnement géopolitique finir par se rappeler à l’Europe.

[1] Désigne l'Orient arabe (NDLR)

[2] «Perspectives de la population mondiale: révision de 2012», rapport de la division de la population du département des affaires économiques et sociales de l’ONU de juin 2013.

[3] Consiste à exploiter la puissance de calcul ou de stockage de serveurs informatiques distants par l'intermédiaire d'un réseau, généralement Internet (NDLR).

[4] Voir à ce sujet l’excellente étude de l’IFREMER, Les ressources minérales profondes, synthèse d’une étude prospective à l’horizon 2030, 2011.

[5] Communication du 2 février 2011.

[6] Consortium intergouvernemental établis pour conduire des explorations, évaluations et exploitation des nodules de Manganèse au nord-est de l'Océan Pacifique (NDLR).

[7] Pour mémoire, le terme a été forgé pour désigner la position d’Helsinki dans le contexte de la guerre froide: libre choix du régime politique intérieur mais interdiction de se rapprocher de l’OTAN en politique étrangère, sorte de neutralisation subie.