La triple crise environnementale, sociale et économique à laquelle l’humanité est confrontée est le reflet d’un bouleversement systémique. Des réformes légales et techniques sont nécessaires mais insuffisantes. Il s’agit de s’attaquer aux racines spirituelles et culturelles de la crise. Partout dans le monde, des expériences novatrices fleurissent et montrent qu’une «nouvelle histoire» est possible.

Reposant sur l’exploitation intensive des ressources écologiques et sociales, notre système économique mondial épuise la Création. L’humanité consomme actuellement l’équivalent des ressources de 1,6 planètes pour satisfaire ses besoins selon l’ONG Global Foot Print. Or ce sont avant tout les populations pauvres et vulnérables qui souffrent le plus car elles n’ont pas les moyens de s’y adapter. Dans son encyclique Laudato si’, le pape François écrit: «Ces situations provoquent les gémissements de sœur terre, qui se joignent au gémissement des abandonnés du monde, dans une clameur exigeant de nous une autre direction.»

Des pratiques commerciales contestables

Les États mesurent leur réussite politique à l’aune de la croissance de leur produit intérieur brut tandis qu’une majorité d’entreprises place la maximisation de leurs profits au cœur de leur stratégie. Les entreprises aspirent tout simplement à faire croître leurs bénéfices. Les grandes multinationales ont gagné en influence et contribué à affaiblir les réglementations en matière environnementale et sociale. Les normes internationales en matière de droits humains, de respect de la nature ou de droits du travail sont régulièrement bafouées. Les organisations partenaires des œuvres d’entraide suisses, Action de Carême et Pain pour le prochain, le disent très clairement: les communautés qu’elles soutiennent souffrent régulièrement de pratiques commerciales contestables de la part d’entreprises occidentales.

Toujours plus d’inégalités

De nos jours, 1% de la population possède à elle seule plus de la moitié des richesses mondiales, alors que les trois quarts des plus pauvres se partagent moins de 3% de ces richesses, selon l’édition 2016 du rapport sur la richesse globale de Crédit Suisse. Ces inégalités n’existent pas seulement entre États, mais aussi à l’intérieur d’un même pays. La crise économique se traduit ainsi par un très fort taux de chômage. Selon une étude de l’OCDE parue en 2017, ce dernier se monte à environ 6% dans les pays de vieille industrialisation; chez les jeunes de moins de 25 ans, il s’élève à 13%. Comme le constate le Conseil œcuménique des Églises, dans son appel L’économie de la vie, la justice et la paix pour tous: «Notre monde n’a jamais été aussi prospère, et en même temps, il n’a jamais été aussi inéquitable qu’aujourd’hui.»

La racine du problème

Ces trois volets de la crise -écologique, économique et social- ne sont rien d’autres que les diverses facettes d’un seul et même bouleversement systémique. Notre mode de développement se heurte aux limites de la planète et de l’être humain. Des mesures politiques, des réformes légales et des innovations techniques sont nécessaires. Elles ne suffisent cependant pas car elles ne vont pas aux racines des problèmes, qui sont spirituelles et culturelles. Elles sont liées à un système de valeurs et de représentations construit sur la croissance des biens matériels plutôt que sur le développement de l’être, sur la concurrence plutôt que sur la collaboration, sur l’exploitation plutôt que sur le respect.

Changer de système de valeurs

Il est temps d’opérer une mutation, d’écrire une «nouvelle histoire». Protéger les droits humains, respecter la nature et le climat, défendre la justice sociale et la préservation des ressources communes, efficacement et durablement, nécessitent un changement de paradigme. Cette transition, ou transformation, doit être analogue à celle qui s’est produite au moment de la Réforme ou au Siècle des Lumières. Il s’agit ici de poser les bases d’un système de valeurs et d’un mode de vie justes et durables. Le modèle actuel qui repose sur la consommation et la concurrence a fait son temps. Nous lui opposons un autre modèle fondé sur l’aspiration au bien commun et à la coopération entre les groupes.

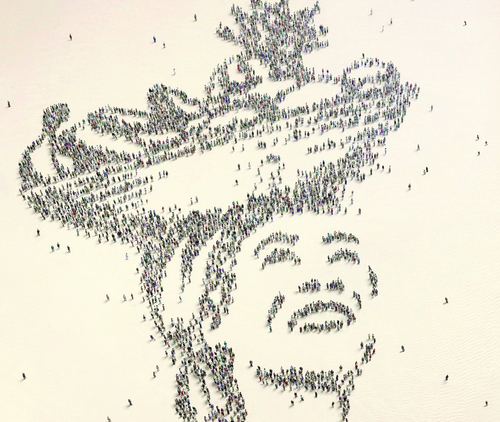

Les réponses au bouleversement systémique doivent ainsi être élaborées et mises en œuvre de manière collective et participative, d’entente entre communautés des pays riches et des pays pauvres. Des solutions qui incarnent la «nouvelle histoire» existent déjà et fleurissent aux quatre coins du monde dans tous les domaines. Elles ont pour noms agroécologie, permaculture, agriculture urbaine, monnaies complémentaires, systèmes d’échanges locaux, villes en transition, écovillages, économie sociale et solidaire, symbiotique, etc. Les organisations partenaires de Pain pour le prochain et d’Action de Carême qui, dans leur propre pays, mettent sur pied des formes d’économie et de vivre-ensemble qui soient locales et durables, participent de cette mutation. Dans ce processus, nous nous soutenons et nous nous inspirons mutuellement.

Prenons part au changement!

Toute mutation implique un processus à long terme. La campagne œcuménique 2018 n’entend pas appliquer une recette miracle, mais fournir une impulsion à ce processus et y participer en jouant le rôle de catalyseur. Sous l’injonction Prenons part au changement et créons ensemble le monde de demain!, elle souhaite échanger autour de la pertinence et de l’urgence d’une transformation de notre monde, en fournissant divers exemples, sources d’inspiration.

Article paru dans Info-Campagne 2018, voir-et-agir.ch

Alimata Traore, Pain pour le ProchainUn exemple de transition, avec une hôte de la campagne 2018

Alimata Traore, Pain pour le ProchainUn exemple de transition, avec une hôte de la campagne 2018

Alimata Traoré, hôte de la Campagne œcuménique, est la présidente de COFERSA, une organisation malienne basée à Sikasso et défendant les femmes paysannes. Elle est soutenue par Pain pour le prochain.

COFERSA signifie Convergence des femmes rurales pour la souveraineté alimentaire. L’organisation a été créée en 2009, suite à un plaidoyer avec le gouvernement malien pour l’accès des femmes aux crédits et aux fonds de développement agricole. Elle est composée de plus de 40 coopératives et de 4000 adhérentes dans tout le pays. Bien que la région de Sikasso détienne la production agricole la plus importante du Mali, la situation alimentaire et nutritionnelle de la population se trouve fragilisée. En effet, l’agriculture de l’Afrique de l’Ouest, avant tout caractérisée par une production paysanne et familiale, est très vulnérable face aux impacts du changement climatique et aux systèmes économiques de plus en plus globalisés. De plus, la main d’œuvre provient essentiellement des femmes paysannes qui, pourtant, ne bénéficient pas des recettes provenant de la vente de leurs produits et ne participent que de manière limitée aux prises de décisions.

L’organisation s’inscrit dans une démarche de transition en ce qu’elle participe à la valorisation des produits régionaux et également en assurant la souveraineté alimentaire par le contrôle intégral des semences locales. «Nos grands-parents nous ont transmis un patrimoine génétique que nous devons transmettre à nos enfants, au risque de les transformer en esclaves soumis à la volonté de firmes productrices de semences», confie Alimata Traoré. Les actions de COFERSA passent par la vente directe de produits, mais aussi par des formations et des débats dans les villages permettant de valoriser le savoir-faire des femmes dans l’agriculture et favoriser leur autonomisation.

Alexia Rossé (Pain pour le Prochain)

L’aumônerie de l’Université de Genève vous invite à rencontrer et à échanger avec Alimata Traoré, hôte de la Campagne de Carême, mercredi 7 mars, de 12h15 à 13h30, à Uni du Mail, salle MS160.

Ça y est, la

Ça y est, la