Ida, de Pawel Pawlikowski

The Dallas Buyers Club, de Jean-Marc Vallée

Anna, orpheline élevée dans un couvent en Pologne, est sur le point de prononcer ses vœux définitifs quand la supérieure lui enjoint de rendre au préalable visite à sa tante. La jeune novice se rend donc en ville chez cette Wanda qu'elle ne connaît pas, la seule famille qui lui reste.

Moyen-Orient, un chaos organisé, selon le directeur de Caritas Liban

Redaction« Voici quelques temps, un évêque libanais a tenté de faire une quête pour aider les réfugiés syriens. Et bien, il n'est pas parvenu à recueillir ne serait-ce qu'un euro. Les gens disaient : ça suffit, nous ne voulons plus les aider. Pour nombre de personnes, les aides aux réfugiés syriens sont devenues un motif d'accusation et de reproches, y compris en ce qui concerne l'action de la Caritas » : c'est ce qu'a déclaré à l'agence Fides le Père Paul Karam, président de Caritas Liban.

Le prêtre maronite décrit ainsi la disparition progressive du sens de charité et de solidarité humaine chez les libanais envers les réfugiés syriens provoquée notamment par la reprise des affrontements dans la vallée de la Bekaa entre militants de l'opposition syrienne et forces de l'armée nationale. « Parmi la population, nombre sont ceux qui répètent : nous les avons accueillis et eux nous ont trahis. La police est entrée dans leurs camps et a découvert des armes. Maintenant, nous ne voulons plus aider les Syriens. »

Le soutien humanitaire au profit des réfugiés syriens au Liban risque de devenir la énième victime collatérale de conflits et d'événements qui répandent la crainte parmi la population libanaise. En arrière-plan, se trouve la menace d'un Liban contaminé par le conflit syrien et la crainte que le pays ne devienne, lui aussi, terre de conquête pour les groupes djihadistes tels que l'« Etat islamique » ou le Front al-Nusra. La frontière entre la Syrie et le Liban a été plusieurs fois violée par des groupes djihadistes dans le cadre d'incursions, al-Nusra menaçant désormais d'exécuter neuf agents de police et militaires libanais tenus en otages en tant que rétorsion contre l'engagement présumé des milices chiites libanaises du Hezbollah aux côtés des forces régulières syriennes.

Le Père Karam, qui vient de participer au sommet relatif aux urgences du Moyen-Orient organisé par Caritas Internationalis à Rome, attire l'attention sur les contradictions et les ambiguïtés qui caractérisent l'attitude de la communauté internationale et en particulier de certaines puissances occidentales face aux développements de la situation. « Quelqu'un poursuit le dessein de redessiner le Moyen-Orient en suscitant la formation de micro Etats sur base ethnique et religieuse. Maintenant, ils font la guerre au califat islamique mais, au sein de la coalition qu'ils prétendent avoir construit contre les djihadistes, se trouvent ceux-là même qui les ont financé et leur ont fourni des armes et du soutien logistique pendant des années ». Selon le Père Karam, une certaine manière d'affronter les souffrances des chrétiens et des autres minorités fait également partie des plans visant à bouleverser le cadre régional actuel. « Le nouveau Moyen-Orient dessiné par ces stratèges du chaos – relève le Président de Caritas Liban – est une région morcelée et toujours noyée sous les conflits ethniques et religieux, où il n'y a pas de place pour les chrétiens. Le fait que les Etats-Unis et d'autres nations occidentales se hâtent d'accorder des visas et des permis d'asile aux chrétiens au travers de procédures préférentielles laisse à penser. Nous ne l'acceptons pas. Nous ne nous ferons jamais traiter comme des hôtes sur une terre qui est aussi la nôtre. »

Des couples mariés et des jésuites au Synode sur la famille

RedactionLe Vatican a publié mardi 9 septembre la liste complète des participants au Synode des évêques sur la famille, qui aura lieu à Rome du 5 au 19 octobre 2014. Ils seront au total 253. La majorité est composée des présidents des conférences épiscopales nationales. Le Vatican a en outre invité une soixantaine d'experts et auditeurs, dont quatorze couples mariés. (Le précédent Synode sur la famille, de 1980, en avait déjà invité, mais pas dans la même proportion.)

S'ajoute à ces participants 26 personnalités invitées par le pape lui-même. En tant que président de l'assemblée, François, en effet, a le droit d'augmenter le nombre des membres du Synode, en y adjoignant lui-même d'autres évêques, religieux ou ecclésiastiques experts. On trouve parmi eux le cardinal Walter Kasper. Lors de son discours d'introduction du Consistoire extraordinaire des cardinaux sur la famille, celui-ci s'est prononcé en faveur de décisions pastorales autour du mariage religieux qui intègreraient à la fois tradition et innovation et a proposé un chemin de pénitence en vue de l'accès aux sacrements des couples divorcés civilement remariés. (François-Xavier Amehdt développe cette pensée dans un article publié en septembre dans la revue choisir.)

Parmi les invités du pape, on trouve encore deux jésuites : François-Xavier Dumortier, recteur de la Grégorienne (université pontificale romaine), et Antonio Spadaro, directeur de la revue culturelle Civilita cattolica.

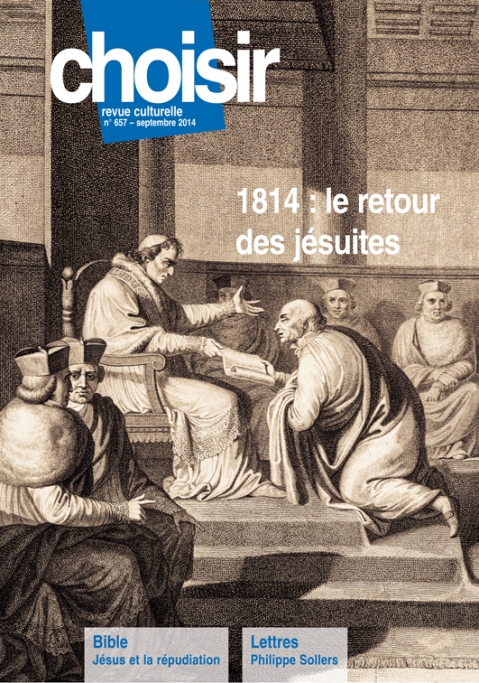

1814-2014. D'une "restauration" à une "refondation"

Philippe LécrivainPrésenter les transformations des orientations de la Compagnie au cours des deux derniers siècles tient de la gageure. Philippe Lécrivain s'y essaye, en privilégiant quatre moments : la « restauration » (1814-1853), les « durcissements » (1853-1914), les « atermoiements » (1914-1964) et enfin les « refondations » (1964-2014). Ces étapes suivent la chronologie des supérieurs généraux jésuites mais aussi la vie de l'Eglise et de la papauté.

Le 7 août 1814, le pape Pie VII rétablissait l'Ordre des jésuites supprimé en 1773. En Suisse, où les membres de l'ancien Ordre et les précurseurs du nouveau se côtoyèrent, la transition fut préparée dès 1805.

En 1773, dans l’ancienne Confédération des 13 cantons, on trouvait des collèges jésuites à Lucerne, Fribourg, Porrentruy, Soleure et Brigue. Une petite communauté s’était installée aussi à Sion. L’Ordre, de fait, ne s’était établi que dans les cantons catholiques, où il exerçait un quasi-monopole sur le plan de l’éducation et de l’instruction.

Difficile de croire aujourd'hui qu'un jésuite puisse être pape, alors que cet Ordre a été supprimé par le Saint-Siège lui-même de 1773 à 1814. Une décision dont l'enjeu principal était l'établissement d'un nouveau rapport entre pouvoir civil et pouvoir religieux.

La sympathie que la hiérarchie écossaise a manifestée par le passé pour la position nationaliste a fait place à une position de neutralité. Au vu de l'importance exceptionnelle du référendum sur l'indépendance de l'Ecosse, les évêques écossais ont publié néanmoins un message exhortant les fidèles à s'engager dans la vie publique, et donc à se rendre aux urnes le 18 septembre.

La sympathie que la hiérarchie écossaise a manifestée par le passé pour la position nationaliste a fait place à une position de neutralité. Au vu de l'importance exceptionnelle du référendum sur l'indépendance de l'Ecosse, les évêques écossais ont publié néanmoins un message exhortant les fidèles à s'engager dans la vie publique, et donc à se rendre aux urnes le 18 septembre.

La plupart des votants paraissent préoccupés par la question de savoir s'ils seront plus riches ou plus pauvres si le référendum pour une Ecosse indépendante était approuvé le 18 septembre prochain. D'autres, en revanche, désespérant de voir la justice sociale progresser, considèrent l'indépendance comme un moyen de la réaliser. Les citoyens catholiques peuvent, pour leur part, s'interroger à partir des principes défendus par la doctrine sociale de l'Eglise. Certes celle-ci n'apporte pas de réponse toute faite, du genre oui ou non à l'indépendance ! Mais elle propose pour repères deux thèmes pertinents : la solidarité sociale et le principe de subsidiarité. Ce dernier soutient que les décisions doivent être prises à un niveau le plus proche possible des personnes concernées : la famille, la collectivité locale ou la région. Pour Jim Gallagher, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Glasgow, la subsidiarité est déjà au cœur du cadre institutionnel qui unit le Royaume-Uni et l'Ecosse et elle permet aux Ecossais d'allier à la fois le principe de solidarité à la force d'un Parlement national. Il développe cette idée dans la dernière édition de « choisir » qui vient de paraître.

Jeudi 11 septembre 2014 , « Eloge du Silence », une émission d’Entre Lacs, à écouter sur RCF Haute-Savoie

Redaction Un reportage autour du Cercle de Silence du 14 juin dernier à Genève, ainsi qu'un regard croisé avec l'abbé Pascal Desthieux parlant de sa thèse consacrée au « Silence dans la célébration de l'Eucharistie ».

Un reportage autour du Cercle de Silence du 14 juin dernier à Genève, ainsi qu'un regard croisé avec l'abbé Pascal Desthieux parlant de sa thèse consacrée au « Silence dans la célébration de l'Eucharistie ».

A écouter sur : FM 89.2.

Pour les émissions plus anciennes, s'enregistrer sur le site de RCF74.

Le mois prochain, du 5 au 19 octobre, les évêques catholiques délégués du Synode se réuniront à Rome pour une assemblée générale extraordinaire consacrée aux défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation.

Créé en 1965 par le pape Paul VI, comme prolongement du concile Vatican II, pour orienter et répondre à des questions brûlantes, le Synode a été porteur, dès sa première assemblée (1967), de nombreux espoirs d'ouverture... qui ont été progressivement déçus.

choisir revue culturelle