Certains s'étonnent lorsqu'ils apprennent qu'il existe des prêtres astrophysiciens. Que diraient-ils s'ils découvraient que le Vatican est l'Etat qui possède le plus d'astronomes professionnels proportionnellement à ses habitants (15 pour 1000) ? Qui consacre le plus de ressources pour la recherche astronomique (à peu près 1000 euros par an par habitant) ? Et qu'il possède même un observatoire astronomique confié à la Compagnie de Jésus, avec comme objectifs majeurs : faire de la recherche sérieuse, représenter l'Eglise institutionnelle auprès du monde des sciences dures et participer au dialogue entre les mondes scientifiques et spirituels, et plus largement le public ?

Certains s'étonnent lorsqu'ils apprennent qu'il existe des prêtres astrophysiciens. Que diraient-ils s'ils découvraient que le Vatican est l'Etat qui possède le plus d'astronomes professionnels proportionnellement à ses habitants (15 pour 1000) ? Qui consacre le plus de ressources pour la recherche astronomique (à peu près 1000 euros par an par habitant) ? Et qu'il possède même un observatoire astronomique confié à la Compagnie de Jésus, avec comme objectifs majeurs : faire de la recherche sérieuse, représenter l'Eglise institutionnelle auprès du monde des sciences dures et participer au dialogue entre les mondes scientifiques et spirituels, et plus largement le public ?

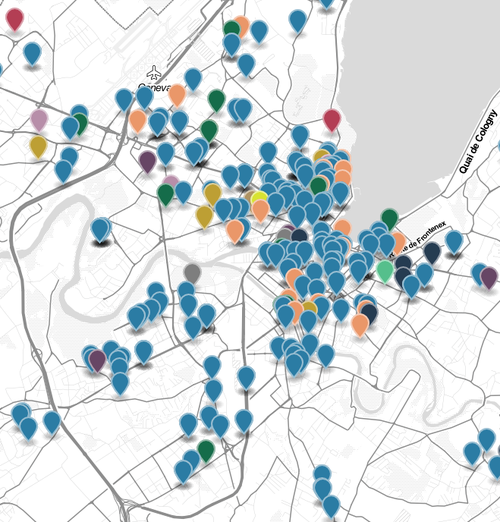

Le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC) de Genève a mis en ligne, début novembre, une carte interactive qui présente, quartier par quartier, les communautés religieuses du canton. Elle a aussi publié une brochure intitulée D'église en ashram, cartographie de la diversité religieuse à Genève. L'entreprise a été rendue possible par la petite taille du canton.

Le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC) de Genève a mis en ligne, début novembre, une carte interactive qui présente, quartier par quartier, les communautés religieuses du canton. Elle a aussi publié une brochure intitulée D'église en ashram, cartographie de la diversité religieuse à Genève. L'entreprise a été rendue possible par la petite taille du canton.

Durant deux ans, une historienne des religions, une sociologue et un webmaster - soutenus par des géographes de Genève, de l'EPFL et de l'Université de Lausanne, ainsi que par le professeur de sociologie des religions Jörg Stolz en tant qu'expert scientifique - ont recensé et cartographié l'ensemble des communautés religieuses du canton ainsi que leurs lieux de culte. Ils ont aussi rencontré leurs responsables, enrichissant ainsi la documentation déjà rassemblée par le CIC depuis sa création en 2002. Le projet a été bien accueilli par les communautés : 91% d'entre elles ont accepté de figurer sur la carte et 40 entretiens approfondis ont été menés.

Une définition éclairante : est considérée religieuse par le CIC « une communauté qui rassemble un groupe de personnes qui partagent les mêmes croyances et se réunissent régulièrement dans le même lieu de culte » (ce qui inclut l'Eglise de scientologie).

Le canton abrite donc 407 communautés, soit une pour 1000 habitants, réparties entre treize grandes familles religieuses et plus de 50 courants. La majorité d'entre elles (82 %) sont chrétiennes, mais les trois Eglises reconnues publiquement par l'Etat - les protestants réformés, les catholiques romains et les catholiques-chrétiens - ne constituent que 40 % des communautés du canton. Plus de 270 lieux de culte ont été recensés, dont 150 édifices religieux et 120 espaces reconvertis en lieux de culte, gérés souvent en « colocation » par différentes collectivités, notamment pour des questions de coûts.

Réalité cosmopolite propre à Genève, de nombreuses communautés se sont constituées autour d'une langue. C'est, en effet, avec le développement de la Genève internationale dans les années 60, puis avec l'arrivée de travailleurs immigrés et de requérants d'asile, que le paysage religieux du canton a commencé à se diversifier. Ainsi 53 langues différentes sont parlées au sein des communautés genevoises.

Cette cartographie religieuse sera ainsi utile aux associations culturelles et religieuses, notamment celles qui travaillent avec les migrants, mais aussi aux particuliers, aux administrations, aux écoles et aux médias. Elle permettra aux communautés d'acquérir une plus grande visibilité et, pour les plus minoritaires ou marginalisées d'entre elles, une certaine reconnaissance publique qui leur manque.

En Turquie, depuis la rentrée scolaire de septembre, les étudiants des écoles coraniques ont accès aux universités formant les futurs hauts fonctionnaires. Le président Erdogan lui-même avait étudié en son temps dans une école religieuse et n'avait pas pu accéder à une de ces facultés.

Autre mesure significative, les cours de religion islamique sont obligatoires pour tous les étudiants des écoles publiques turques, alors qu'ils n'étaient auparavent dispensés que dans les écoles religieuses. Les écoles chrétiennes arméniennes et orthodoxes de Turquie, par contre, ne sont pas contraintes à fournir un enseignement religieux islamique.

Parallèlement à une islamisation du pays, le gouvernement turc cherche à accréditer la thèse de sa sensibilité croissante envers les droits des minorités religieuses.

C'est ainsi que le nombre d'écoles chrétiennes financées par l'Etat a augmenté cette année, passant à 55. Parmi elles, 36 appartiennent à la communauté arménienne, 18 à la communauté grecque et une école maternelle à la communauté syro-orthodoxe. Aux écoles liées aux communautés chrétiennes, viennent s'ajouter 5 institutions éducatives appartenant à la communauté juive. Les données en question ont été diffusées par les responsables de la Direction de l'éducation nationale. En septembre 2013, un dossier réalisé par la Fondation sociale et économique de Turquie (Tarih Vakfi) avait dénombré seulement 22 écoles appartenant aux minorités religieuses sur l'ensemble du territoire national.

A titre de comparaison historique, 6437 écoles appartenant aux communautés minoritaires existaient en Turquie en 1894. Leur nombre diminua drastiquement, se réduisant à 138, au cours des premières années de la République turque. La politique nationaliste du Comité Union et Progrès, visant à construire et à imposer le modèle unique du « citoyen turc », inspira à cette époque une politique d'expulsion des groupes minoritaires. (fides/réd.)

« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût en une juste guerre », écrivait Charles Péguy, dont nous célébrons cette année le centenaire d’une mort cueillie sur les champs de bataille au tout début de la guerre de 1914. Depuis un siècle, l’idée de déclarer une guerre « juste » n’est venue dans la tête d’aucune personne de bon sens. Car il n’existe pas de guerre qui n’engendre ses injustes barbaries.

choisir revue culturelle

« Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût en une juste guerre », écrivait Charles Péguy, dont nous célébrons cette année le centenaire d'une mort cueillie sur les champs de bataille au tout début de la guerre de 1914. Depuis un siècle, l'idée de déclarer une guerre « juste » n'est venue dans la tête d'aucune personne de bon sens. Car il n'existe pas de guerre qui n'engendre ses injustes barbaries.

Et voilà que le 19 août dernier, le pape François semble rompre avec ce consensus. Dans l'avion qui le ramène de Corée du Sud, le saint Père évoque la guerre en Irak et l'avancée des hordes de l'Etat dit islamique. « Dans le cas où il y a une agression injuste, je peux seulement dire qu'il est légitime d'arrêter l'agresseur injuste », a-t-il précisé. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer, évoquant le désastre allemand sous la conduite d'Hitler, prenait la comparaison d'un train mené par un mécanicien fou ; il en concluait, lui aussi, qu'il fallait neutraliser le mécanicien, quitte à le supprimer si nécessaire.

Maurice Bellet, L'avenir du communisme, Paris, Bayard 2013, 160 p.

Maurice Bellet, L'avenir du communisme, Paris, Bayard 2013, 160 p.

D'emblée, l'auteur nous avertit qu'entre la liste des progrès fulgurants et admirables de l'humanité et celle désolante des formes de destruction, entre l'espoir et le désespoir, il choisit l'espérance qui ne se résigne à rien de ce qui meurtrit ou détruit les humains.

Ceci dit, la crise dans laquelle on vit est absurde : un milliard d'humains souffre de la faim et l'on jette à peu près le tiers de la production agricole. L'argent étrangle tout et on est menacé d'un mal que l'auteur nomme hébétude. C'est parce qu'il croit qu'il y a dans l'humanité de quoi surmonter ses désastres et ses folies, qu'il est prêt à affronter, avec cette étude, la gravité du mal et à sonder l'espérance qu'a été le communisme (changer à la fois le monde et l'homme, viser une fraternité universelle ; volonté d'une régénération qui serait liberté et création).

Son étude est divisée en deux parties. Dans la première, Maurice Bellet analyse les faiblesses de la démocratie, les intégrismes, les malheurs du communisme, le complexe de l'Occident avec son délire et sa violence. La deuxième ouvre le regard sur ce qui réunit les humains et sur la volonté d'une stratégie et d'une gouvernance en mutation.

La fameuse devise de la République française ne comportait au début que Liberté et Egalité. La Fraternité ne fut ajoutée qu'en 1848, lorsque parut le Manifeste de Marx. L'auteur, prêtre, psychanalyste, théologien et philosophe, analyse avec brio ces trois termes, alors que le mot révolution revient à la mode. Il s'interroge sur l'homme moderne, partagé entre passion et ténèbres et devenu une sorte d'apprenti sorcier (là, c'est le psychanalyste qui parle) ; sur les droits de l'homme, qui risquent l'équivoque ; sur la jouissance du pouvoir, ce grand tentateur. Comment mixer science, technique et économie ? La première partie se termine par un exercice imaginaire effrayant.

La deuxième partie questionne les voies de sortie. L'auteur souligne que ce qui est commun à tous les humains, c'est le dialogue. Il faut donc tenter d'offrir un lieu de partage, où l'acceptation des différences serait la substance même de l'unité. Faire un grand bond vers la Bible, où retentit l'espoir fou d'une libération de l'oppression (il semblerait que cet espoir soit propre à l'Israël de la Bible). Si la Grèce antique interroge, explique Maurice Bellet, dans l'Evangile on n'a jamais fini d'apercevoir la profondeur : ce mouvement souterrain charrie mille choses, parfois contradictoires, dont il importe de percevoir l'unité.

« L'avenir du communisme, c'est l'immense espoir d'une humanité délivrée de ce qui la détruit et capable de mener plus loin la puissance qu'elle s'est découverte, que cet espoir soit repris en descendant plus bas, jusqu'en ces processus noirs qui ont compromis le communisme lui-même, pour passer par-delà. »

Vincent Robin-Gazsity, L'art d'user ses babouches. Tribulations sur la Route de la Soie, photographies de Florian Molenda, Genève, Olizane 2014, 312 p.

Vincent Robin-Gazsity, L'art d'user ses babouches. Tribulations sur la Route de la Soie, photographies de Florian Molenda, Genève, Olizane 2014, 312 p.

Kobane - Suruç : 7 km de distance, 2 pays, 1 peuple

Giulia Bertoluzzi et Costanza Spocciagence www.zeernews.com

Octobre 2014. Sur les trottoirs de la rue principale de Suruç, en Turquie, 200 000 réfugiés de Kobane s'entassent sous la surveillance des patrouilles de la police. Les espaces publics ont été aménagés pour accueillir les tentes destinées aux réfugiés. L'aide humanitaire est organisée et financée par la municipalité kurde de Suruç et par les communes voisines. L'offensive de l'EI sur Kobane (nord de la Syrie, sur la frontière turque), le 16 septembre dernier, a engendré un véritable désastre humanitaire : 100 000 réfugiés ont traversé la frontière au cours d'une seule journée et ils continuent à arriver par centaine.

agence www.zeernews.com

En novembre 2013, les enclaves kurdes syriennes de Kobane, Afrin et Djézireh ont constitué la Région autonome de Rojava, dans le Kurdistan syrien, sous la férule du Parti de l'Union démocratique (PYD). A partir de là, la branche armée du parti, le YPG, s'est imposée comme la force militaire des Kurdes de Syrie dans presque toutes les zones peuplées par des Kurdes (provinces de Alep, Hassaké et Raqqa).