Trouve-t-on, dès l’Antiquité, une séparation claire et radicale entre l’humain et l’animal? On pourrait songer au stoïcisme, qui ne montre pas beaucoup de sympathie pour les bêtes, mais il semble bien qu’il faille attendre le développement d’une approche de la nature en termes d’exploitation, avec l’Europe chrétienne de la première modernité, pour qu’apparaisse une interprétation anthropocentrique claire et nette.[1] Descartes en est un bon témoin, avec son «animal machine».

Pour Aristote, l’homme est un animal social, un zôion polítikon, mais il n’est pas le seul des animaux à être qualifié de politique. Les guêpes, les abeilles, les fourmis le sont aussi, et offrent d’ailleurs aux poètes de superbes métaphores pour qualifier certains comportements humains. La relation des hommes aux dieux et aux bêtes dans les représentations mythologiques est définie en termes de degrés et de ruptures secondaires. Contrairement à ce qu’on lit dans le premier récit de la Genèse concernant la création des humains, il n’y a pas de distinction essentielle. L’échelle des êtres conduit de manière continue des dieux aux humains, des humains aux bêtes, des bêtes aux plantes,[2] et les humains ne sont pas dits carnivores par nature (ils ne le sont pas non plus, il est vrai, selon la Bible).

Parenté entre l’homme et l’animal

Une histoire souvent racontée disait que du temps où les dieux circulaient sur terre, et mangeaient à la même table que les humains, les humains étaient végétariens ; ils se nourrissaient essentiellement d’herbes et de glands de chêne, jusqu’à ce que l’un d’entre eux, un roi monstrueux, s’avise d’offrir au roi des dieux, pour tester sa lucidité, un repas cannibale. Jupiter renversa la table, transforma le roi en loup et quitta la terre.[3] Désormais, qui voudrait faire l’ange (se croire aussi malin qu’un dieu) deviendrait bête. De l’homme à la bête, la métamorphose est facile, beaucoup plus facile que de l’homme au dieu.

Les histoires de connivences, de sympathie et même d’affection pour les animaux ne manquent d’ailleurs pas dans la vie réelle des Grecs. Car ce qui distingue l’homme des autres animaux est, pensent-ils, la capacité de conversation (la diálektos, comme dit Aristote). Plus précisément, c’est l’absence de lógos (un mot qui signifie à la fois parole et raison) qui les distingue. Les animaux (on les appelle tà zôia, les vivants) sont tous, à l’exception de l’homme, des áloga (des êtres privés de lógos). Certains d’entre eux peuvent parler, voire converser, mais ils ne peuvent rien prononcer de raisonnable au sens du lógos. C’est dire que leur parole ne saurait être capable d’expliquer, de rendre compte, de développer, d’expliciter ce qu’elle profère. Pour les Grecs, l’humain est donc un animal lui aussi, rationnel certes, mais un animal comme les autres. Cette parenté reconnue implique que la mise à mort d’un animal et sa consommation ne saurait aller tout à fait de soi.

Il y eut des végétariens dans l’Antiquité. Notamment des groupes d’individus qui se réclamaient de Pythagore. Et on en parlait volontiers. En certaines circonstances, ils furent ressentis comme des excentriques potentiellement dangereux, mais ce ne fut ni toujours ni partout le cas. Il demeure que le végétarisme ne pouvait être qu’un choix de vie assez difficile, dans une culture où la coutume voulait que l’on sacrifiât périodiquement des animaux, dont on partageait la chair avec les dieux.

Invocation des dieux

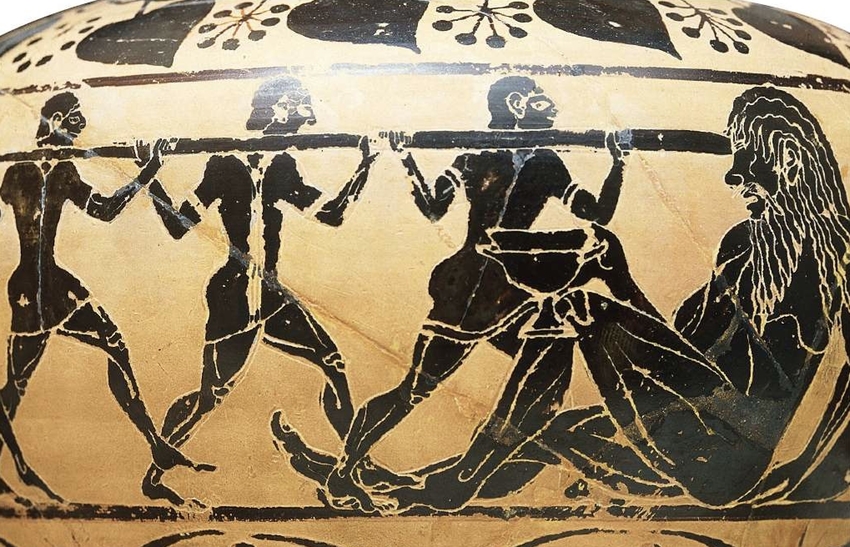

Ce rapport à la coutume est très important et la pratique traditionnelle du sacrifice est constitutive du contexte général où peuvent se développer des pratiques végétariennes. Les Grecs consommaient non seulement des moutons et des porcs, des bovins, des capridés (qui formaient l’essentiel des espèces sacrifiées) et des volailles, mais aussi des chevaux, des chiens et des animaux sauvages (biches, sangliers, lièvres). On trouve des restes de tous ces animaux dans la cuisine des sanctuaires.

Il faut préciser néanmoins que la viande ne provenait pas nécessairement des sacrifices à proprement parler. On pouvait en consommer hors des fêtes religieuses, même si l’abattage de la bête devait toujours se faire de manière rituelle, avec l’invocation de l'une ou l’autre divinité. Les Anciens toutefois (ou du moins le commun des mortels parmi eux) ne consommaient de la viande qu’aux grandes occasions, dans le cadre des calendriers festifs de la cité et des fêtes privées.

La manière dont on pense l’alimentation en Grèce ancienne ou à Rome est étroitement liée à la vision de l’humanité. Grecs et Romains ont hésité entre deux conceptions des origines de la condition humaine. Ils en faisaient un récit optimiste, de progrès à partir d’un début misérable, ou au contraire un récit pessimiste, de dégradation à partir d’un âge d’or : soit une humanité qui se dégage peu à peu de la sauvagerie, soit au contraire une humanité arrachée à une sorte de paradis primordial. Des deux scénarios, ils ont produit de nombreuses variantes et ils les ont même parfois combinées. Ces deux récits contradictoires impliquent des conceptions différentes de l’alimentation.

Dans l’Odyssée, on rencontre une scène très fameuse de cannibalisme, avec l’épisode du Cyclope, un primitif d’avant la culture du blé et de la vigne, un berger monstrueux qui habite une grotte où il fait son fromage, et qui se met à dévorer tout crus les compagnons d’Ulysse en ignorant les règles élémentaires de la religion. On rencontre ailleurs, dans les récits des mêmes Grecs, l’évocation d’un végétarisme primordial, d’un temps où les humains se contentaient de nourritures spontanément offertes par une végétation généreuse, un temps où les dieux, pour leur part, se nourrissaient des parfums issus de la combustion sacrificielle de plantes aromatiques.

Un plaisir et un besoin

L’ensemble de ces histoires donne l’impression d’un sentiment de gêne, sinon de culpabilité par rapport au meurtre de l’animal. Ce sentiment (peut-être propre à quelques âmes particulièrement sensibles ou philosophiques) fait fortement contraste avec le plaisir communément affiché lors de la consommation de chairs rôties et cuisinées (consommation festive, il faut le rappeler). «Ça fleure le sacrifice» (thuéōn gàr ózei), proclamait à voix haute le fêtard lisant, lors du banquet, l’inscription qu’il pouvait déchiffrer sur sa coupe de vin, aujourd’hui déposée dans un musée. Le parfum des chairs qui grésillent, «un fumet de cuisseau ou une odeur de graisse montant d’un sacrifice», c’est tout simplement irrésistible. Hommes et dieux se précipitent au festin.[4]

On a finalement le sentiment, en feuilletant ces impressions grecques, d’être pris dans un réseau de contradictions. Verser le sang faisait horreur. Mais ce qui appelait à manger de la chair était bien le plaisir, la gourmandise. Et cela était considéré aussi comme un besoin, celui d’une alimentation suffisamment fortifiante. Les Anciens ne parlaient pas de protéines, mais l’équilibre alimentaire les préoccupait.

L’alimentation de base, en Grèce ancienne, était constituée de pain et de vin, auxquels s’ajoutaient, comme accompagnement, du sel, des olives, du fromage, des oignons cuits et des légumes, et pour friandises des figues, des pois chiches et des fèves. Ils faisaient griller sur la braise des baies de myrte et des glands, qu’ils croquaient en buvant modérément… C’est ainsi que Socrate, dans La République, présente l’alimentation louable de la cité idéale.

Le philosophe précise que cette cité est saine et l’oppose à une cité «gonflée d’humeurs», où le superflu s’est installé: des lits et des tables pour manger, et tout le reste à l’avenant, des mets d’accompagnement (des ópsa), des parfums et des fumigations, des courtisanes et des friandises, des vêtements luxueux, des maisons, des chaussures, de l’ivoire, de l’or... Et aussi, par conséquent, une série de «métiers»: des chasseurs, des poètes, des acteurs, des pédagogues, des nourrices, des coiffeurs, des cuisiniers et des bouchers. Et enfin, last but not least, toutes sortes de troupeaux destinés à être mangés.

C’est ainsi que l’on passe d’une cité primitive et saine, dont l’alimentation essentiellement composée du pain reste végétarienne en ses ópsa, à une cité du luxe et du superflu, dont l’alimentation est devenue carnée. Le plus luxueux pour les Grecs anciens, soit dit en passant, reste le poisson, par ailleurs objet d’horreur pour ces familiers de la mer qui sont tout à fait conscients que la noyade les condamnerait à être dévorés par des créatures aquatiques.[5]

Disciple respectueux de Platon, le moraliste Plutarque (vers 46-125), qui préconise une consommation modérée de la viande, deviendra pour la tradition européenne (relayée par Montaigne) le théoricien du bon équilibre, entre l’essentiel et le superflu.

Loin de nos préoccupations

Les philosophes grecs n’ont pas lu Darwin. Ils ne pensent pas que les humains, depuis qu’ils constituent une espèce, sont omnivores. Pour eux l’homme ne descend pas de l’animal. Les injonctions végétariennes, quand elles s’élèvent parmi eux, peuvent certes faire écho à des préoccupations qui sont les nôtres aujourd’hui, aussi bien en termes de santé que d’horreur suscitée par la métaphore cannibale qui ne manque pas de surgir quand on mange la chair d’un animal. Mais ces échos ne concernent que certains aspects de nos préoccupations.

Ainsi les éloges antiques du végétarisme n’ont rien à voir avec le souci écologique qui semble de plus en plus nous habiter. La consommation de viande, impliquant chez nous un élevage intensif, ne pouvait pas être conçue par les Anciens comme une menace potentielle sur l’environnement. D’autre part, quand ils réfléchissaient sur l’abandon des pratiques carnivores, ils imaginaient un récit du passé et des origines. Chez nous, humains de l’Anthropocène,[6] cette même réflexion devient le récit d’un présent dont le futur nous inquiète.

[1] Lire à ce sujet Florence Burgat, «Le propre de l’homme, une obsession», in choisir n° 681, octobre-décembre 2016, pp. 52-56. (n.d.l.r.)

[2] Aristote le dit en particulier au début du huitième livre de son Histoire des animaux.

[3] Cf., entre bien d’autres, Ovide au chant 1 des Métamorphoses.

[4] Marcel Detienne, dans son Apollon le couteau à la main (Paris, Gallimard 2009, 378 p.), a merveilleusement décrit cet attrait grec des grillades et mentionne cette coupe de Corinthe (p. 63).

[5] Le dérivé du grec ancien ópson, opsarion donne en grec moderne le nom du poisson que l’on cuisine dans les tavernes, psari.

[6] Cf. Lucienne Bittar, «Pourquoi l’Anthropocène fait peur, entretien avec Jacques Grinevald», in choisir n° 687, avril-juin 2018, pp. 8-9. (n.d.l.r.)

Les humains sont des animaux particuliers, certes, mais des animaux tout de même. Cette conception des Grecs anciens induisait un rapport complexe à la consommation de viande, réglée de manière sacrificielle pour s’attirer les faveurs des Dieux. Si leur végétarisme occasionnel et leur appel à la sobriété résonnent harmonieusement à nos oreilles contemporaines, ils ne jouaient toutefois pas la même partition que nous.

Les humains sont des animaux particuliers, certes, mais des animaux tout de même. Cette conception des Grecs anciens induisait un rapport complexe à la consommation de viande, réglée de manière sacrificielle pour s’attirer les faveurs des Dieux. Si leur végétarisme occasionnel et leur appel à la sobriété résonnent harmonieusement à nos oreilles contemporaines, ils ne jouaient toutefois pas la même partition que nous.