Son nom est lié à des architectures dédiées à des sièges de holding, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève, achevée quatre ans après sa mort. Comment expliquez-vous que cette figure de la modernité soit restée autant dans l’ombre?

Stéphanie Quantin-Biancalani: «Je pense qu’il y a deux raisons à cela. Pour la France, la première est patrimoniale. La plupart des édifices qu’il a réalisés étaient privés, souvent mal conservés et parfois détruits. De fait, il en reste très peu aujourd’hui. Ce sont aussi des monuments dédiés à l’industrie et à l’univers de l’entreprise, qui ne pouvaient donc pas être visités. Son nom a ainsi été rapidement oublié. Il n’est réapparu qu’au début des années 2000, lorsque l’usine Sandoz d’Orléans a été menacée de démolition. À travers le projet de sauvetage de l’architecture et de reconversion de l’usine, il a pu bénéficier d’une reconnaissance patrimoniale et publique. (Plus sur l'histoire de ce sauvetage ici) La seconde, qui peut également concerner la Suisse, est qu’il a eu une carrière plutôt brève. Il meurt dans un train en 1962. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) constitue dès lors le couronnement de son travail. Il existe aussi un phénomène de loupe grossissante sur l’architecture moderne en Suisse. Les historiens ont vite reconnu ce type de conceptions du côté de Zurich, voire de Genève, dans l’orbite de Le Corbusier entre autres. Mais toute la modernité de cette partie de la Suisse fut étudiée plus tard. C’est Bruno Marchand qui a redécouvert ce modernisme modéré à travers son ouvrage Architecture du canton de Vaud 1920-1975.»

Stéphanie Quantin-Biancalani: «Je pense qu’il y a deux raisons à cela. Pour la France, la première est patrimoniale. La plupart des édifices qu’il a réalisés étaient privés, souvent mal conservés et parfois détruits. De fait, il en reste très peu aujourd’hui. Ce sont aussi des monuments dédiés à l’industrie et à l’univers de l’entreprise, qui ne pouvaient donc pas être visités. Son nom a ainsi été rapidement oublié. Il n’est réapparu qu’au début des années 2000, lorsque l’usine Sandoz d’Orléans a été menacée de démolition. À travers le projet de sauvetage de l’architecture et de reconversion de l’usine, il a pu bénéficier d’une reconnaissance patrimoniale et publique. (Plus sur l'histoire de ce sauvetage ici) La seconde, qui peut également concerner la Suisse, est qu’il a eu une carrière plutôt brève. Il meurt dans un train en 1962. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) constitue dès lors le couronnement de son travail. Il existe aussi un phénomène de loupe grossissante sur l’architecture moderne en Suisse. Les historiens ont vite reconnu ce type de conceptions du côté de Zurich, voire de Genève, dans l’orbite de Le Corbusier entre autres. Mais toute la modernité de cette partie de la Suisse fut étudiée plus tard. C’est Bruno Marchand qui a redécouvert ce modernisme modéré à travers son ouvrage Architecture du canton de Vaud 1920-1975.»

Vous retracez sa carrière au début du XXe siècle à travers une douzaine de projets majeurs entre la France et la Suisse. Comment avez-vous pensé cette rétrospective?

«L’idée était de créer une suture entre la France et la Suisse, car il s’agit vraiment d’une rétrospective sur toute sa carrière. On voulait rattacher non seulement son travail entre les deux pays, mais aussi celui de décorateur, de bâtisseur, d’élève des Beaux-Arts et d’enseignant à l’École polytechnique. Mettre en miroir l’aspect classique et moderne dont les différences sont finalement très minimes. Et en fil rouge, la notion d’art total et d’unité décorative qui traverse son œuvre. Depuis le début de sa carrière, il pratique l’architecture, le mobilier, l’urbanisme, la décoration auprès de l’ensemblier Jacques-Émile Ruhlmann et du ferronnier Edgar Brandt, deux des plus importantes figures de la scène parisienne dans les années 30. Il pratique toutes les disciplines, toutes les échelles. Il a conçu des ensembles complets, des bâtiments, des meubles, des œuvres d’art. La rétrospective présente 150 œuvres dans une scénographie qui insiste sur la matérialité.»

Cette photo du siège de la Mutuelle Vaudoise est d’ailleurs superbe, jouant avec l’intérieur-extérieur…

«Oui, elle est fantastique et fait partie des grandes images exposées. Le paysage est le second fil rouge. La rétrospective est présentée de manière horizontale car elle évoque les différentes asymétries d’un paysage. Pour la Vaudoise, il s’agit de la vue sur le lac Léman. La beauté du panorama a dicté l’implantation du bâtiment. Ce qu’on voit dans cette photographie, à travers la vitre, c’est le hall d’entrée conçu comme une antichambre face au lac. Le mobilier vient achever l’ensemble. Quand Jean Tschumi dessine les meubles pour une architecture, il choisit la hauteur de l’assise, l’inclinaison du dossier, les matériaux, le confort, l’ergonomie pour mieux apprécier la vue.»

Il est devenu après la Seconde Guerre mondiale l’un des pionniers de l’architecture corporate. Qu’est-ce que cela recouvre?

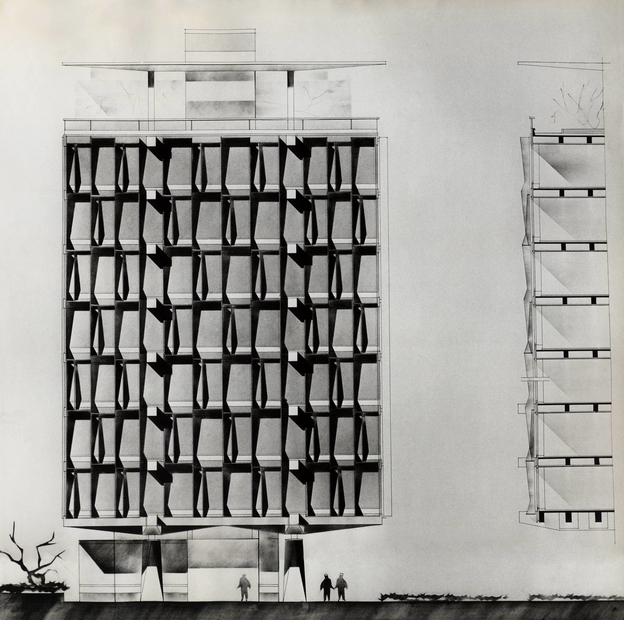

«Après son voyage en Amérique et sa découverte du siège des Nations Unies, entre autres, il prend conscience d’une architecture moderne et fonctionnelle. À son retour, il se fait l’ambassadeur de cet américanisme en France et invente un nouveau type de siège d’entreprise. On pense à celui de Nestlé à Vevey, avec ces façades-rideaux transparentes, qui renvoie l’image d’une modernité inédite. Il s’inspire aussi des théories sur la conception des espaces intérieurs et sur la manière de les rendre plus efficaces. Il réduit les sources de nuisance qui pourraient altérer la productivité des employés. D’où la climatisation, les installations techniques de pointe, la réflexion sur les circuits et même la couleur des murs. Tout est mis au service du travail en entreprise et de l’efficacité à l’américaine. Le bâtiment en forme de Y a également une raison: c’est l’implantation du bâtiment dans le paysage. C’est avec ce Y qu’il apporte une vue sur le lac Léman et la ville environnante à tous les employés. L’escalier hélicoïdal, construit en aluminium, est aussi un véritable tour de force. Il fait référence à l’escalier du château de Chambord à double hélice. Pour Nestlé, il sert d’apparat au cœur de l’édifice. Jean Tschumi a reçu le prix Reynolds en 1960 pour cette architecture et l’utilisation de l’aluminium. Il a montré une manière de monumentaliser le siège de l’entreprise.»

Il est en effet considéré comme un ambassadeur du mouvement moderne, puisant dans l’héritage rationaliste d’Auguste Perret et le Style international venu des États-Unis. Comment l’architecture corporate contribue-t-elle aujourd’hui au développement durable?

Il est en effet considéré comme un ambassadeur du mouvement moderne, puisant dans l’héritage rationaliste d’Auguste Perret et le Style international venu des États-Unis. Comment l’architecture corporate contribue-t-elle aujourd’hui au développement durable?

«C’est difficile car toutes ces architectures des années 60 sont très peu performantes d’un point de vue énergétique. Je dirais que la clé pour ce type d’architecture, c’est la patrimonialisation. Plutôt que de détruire-reconstruire, Nestlé a fait le pari de le conserver, le restaurer, le valoriser. Je pense à ce titre que ce challenge, en fond, est une forme d’action pour le développement durable car c’est assurer la pérennité d’un édifice dans le temps, sans tomber dans le cycle d’un fast building, pour faire référence au fast food dans cette idée de construction rapide et interchangeable. Beaucoup de conceptions de Jean Tschumi ont été détruites. Conserver ces bâtiments devient dès lors un acte d’engagement. Celui de l’usine Sandoz a été sauvé et a fait l’objet d’une labellisation Patrimoine du XXe siècle en 2015. Ce projet est miraculeux car il avait disparu des radars. Grâce à ce sauvetage, il réapparaît dans les publications architecturales.»

Vous avez évoqué ses multi-facettes dans cette idée d’entreprendre l’architecture comme un tout, englobant l’urbanisme, le mobilier, l’art, les couleurs, la lumière… Aujourd’hui, plus que jamais, doit-on penser l’environnement bâti comme un art total?

«Dans la mesure où ce type dispositif est déterminé dans ses proportions, ses dimensions et son orientation, la notion de flexibilité et d’évolutivité d’un édifice est difficile à conseiller. Aujourd’hui, cette notion d’art total doit également être transposée avec les préoccupations environnementales. L’édifice ne doit plus seulement faire corps avec le mobilier mais aussi avec l’environnement, le climat, l’écosystème. L’approche socio-culturelle est à remettre en jeu en intégrant les problématiques contemporaines.»

Qu’est-ce qui vous plaît finalement dans cette architecture?

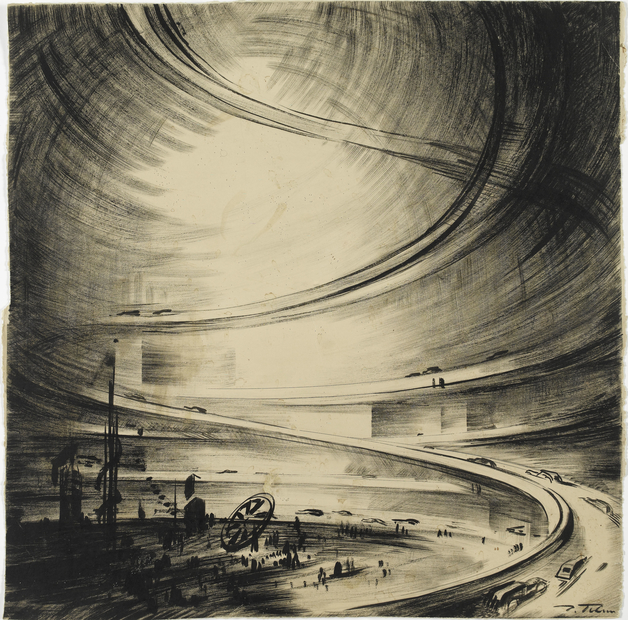

«C’est la question du transfert culturel, cette triangulation entre la France, l’Amérique et la Suisse est passionnante à étudier. Comment les modèles voyagent et ce qu’ils deviennent, comment ils sont interprétés et finissent par s’imposer. Et surtout, cette notion d’art total, que j’ai volontairement définie comme ligne directrice de l’exposition. Le projet non réalisé de Paris souterrain reste fascinant. L’idée était de débarrasser la surface de la ville de sa pollution, de son bruit, de sa circulation automobile. Il a ainsi imaginé un réseau de voies dans les profondeurs qui permettrait de traverser la capitale à grande vitesse. Ce regard s’inscrit dans son époque, celle de l’entre-deux-guerres, dans l’idée de production contre les bombardements et de défense passive. C’est un dessin d’avant-garde. Qui peut imaginer que le même homme se trouve derrière ce concept visionnaire et utopique, un meuble conçu dans le style de Ruhlmann et un fief d’entreprise qui s’inscrit dans la droite ligne de Perret? C’est exceptionnel!»

Jean Tschumi, architecte

jusqu’au 19 septembre 2021

Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris