Gilbert Proesch, né en 1943 en Italie, et George Passmore, son acolyte anglais d’un an son aîné, débutent leur aventure amoureuse et esthétique en 1967 dans la prestigieuse Saint Martins School of Art de Londres. Gilbert, qui s’adonne à la sculpture sur bois, ne parle pas un mot d’anglais et n’a d’autre point commun avec George que sa modeste origine sociale. Un protocole auquel ils ne dérogeront pas allait cimenter leur pratique et peut-être, qui sait, leur couple.

Gilbert Proesch, né en 1943 en Italie, et George Passmore, son acolyte anglais d’un an son aîné, débutent leur aventure amoureuse et esthétique en 1967 dans la prestigieuse Saint Martins School of Art de Londres. Gilbert, qui s’adonne à la sculpture sur bois, ne parle pas un mot d’anglais et n’a d’autre point commun avec George que sa modeste origine sociale. Un protocole auquel ils ne dérogeront pas allait cimenter leur pratique et peut-être, qui sait, leur couple.

Dès leurs années de formation, ils entreprennent d’être modèles et interprètes de tous les rôles d’une vie ordinaire. Les titres Walking, Viewing, Relaxing, There Were Two Young Men… soulignent la banalité des sujets et des situations, même si paradoxalement ils ne passent jamais inaperçus et ce en dépit de leur désarmante simplicité, incarnant avec naturel le flegme britannique. Adoptant le modus operandi de la performance, ils se métamorphosent en living sculptures (sculptures vivantes) sous l’apparence dandy et compassée de britanniques de la City vêtus de classiques costumes-cravates.

Afin de ressembler à des sculptures, Gilbert & George couvrent d’or leur visage et leurs mains et se produisent dans la rue, chantant parfois en boucle la populaire rengaine Underneath the Arches. Leur prestation dans les rues de Londres suscite des échanges et une interaction avec le public. De là naît leur vocation de faire de «l’art pour tous» (Art for all). On ne sait lequel des deux a eu l’idée géniale de cet «art de l’incarnation». George était, il est vrai un lecteur impénitent de la correspondance de Van Gogh, dont la biographie pourrait à elle seule éclipser la peinture.

Le duo aboutit quoi qu’il en soit à cette prise de conscience: «L’œuvre d’art, c’est nous!».

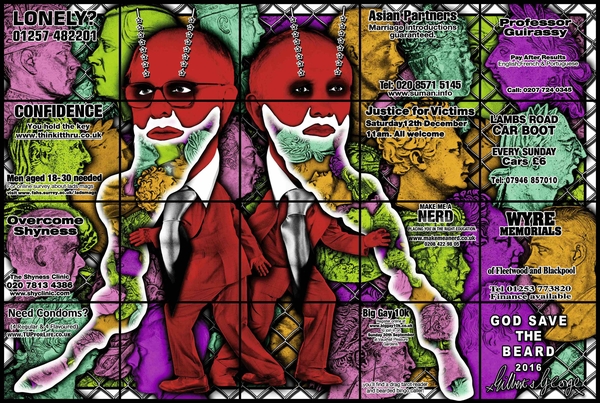

À la performance, succède la matérialisation sous forme de dessins puis de photographies, leur mode d’expression exclusif. Autre marque de fabrique: les formats gigantesques, comme pour le triptyque Old Beard Ruin (2016) de 23 mètres de long, en accord avec la violence du propos et sa dimension subversive. L’impact et même la force de frappe des artistes ne se dément pas au Museo Casa Rusca à Locarno, dont l’exposition se concentre sur leur production entre 2008 et 2016. Gilbert & George continuent de recourir depuis les années soixante-dix à une grille orthogonale et à la photographie noir et blanc. Quant au rouge, il est le fil d’Ariane de leur production. «Pendant des années, nous ne percevions que le rouge en termes de politique… et de misère…» À Locarno, s’ajoute une palette plus criarde de bleu, vert et jaune destinée à traduire des émotions directes et à «frapper le spectateur, disent-ils, avant qu’il n’ait pris le temps de réfléchir».

Sujets et objets de leurs œuvres

Conçue en étroite collaboration avec les artistes, l’exposition s’ouvre avec la série Utopian Pictures (2014), allusion à l’utopie chimérique que, de leur propre aveu, ils continuent de poursuivre. Masqués ou couronnés avec moultes références au roi George VI, Gilbert & George sont à la fois sujet et objet de leurs œuvres, convaincus de l’identité entre l’art et la vie. Les images dialoguent avec des textes toujours nombreux qui associent injonctions sociales pour le respect de la loi et à l’inverse exhortations à la rébellion, comme si l’utopie sociale impliquait la sujétion à l’ordre civil qui conduit invariablement à la volonté de s’en abstraire.

À la disparition de l’artiste derrière son œuvre prônée dans les années soixante-dix par les tenants de l’art conceptuel, Gilbert & George préfèrent la médiatisation. Ils vont «crever l’écran» dans la série The Jack Freak Pictures (2008) où sont abordés le sexe, la politique, la religion et les questions raciales, cela sur le mode de l’ironie grinçante. Leur point d’observation reste depuis cinq décennies l’East London, où ils vivent et travaillent. Poumon artistique de la ville, ce quartier hanté par Jack l’Eventreur mêle communautés ethniques et confessions religieuses on ne peut plus diverses. «Jack» renvoie surtout au drapeau britannique ou Union Jack qui tapisse tantôt leur costume, tantôt l’arrière-plan voire le corps d’un Christ crucifié. Avec ce goût obsessionnel du paradoxe, Gilbert & George adossent au symbole national le terme freak (monstre) illustré par la défiguration des artistes eux-mêmes qui nous livrent la chronique inquiétante et grotesque d’une actualité où se côtoient femmes voilées, Christ en croix et emblèmes nationalistes.

À la disparition de l’artiste derrière son œuvre prônée dans les années soixante-dix par les tenants de l’art conceptuel, Gilbert & George préfèrent la médiatisation. Ils vont «crever l’écran» dans la série The Jack Freak Pictures (2008) où sont abordés le sexe, la politique, la religion et les questions raciales, cela sur le mode de l’ironie grinçante. Leur point d’observation reste depuis cinq décennies l’East London, où ils vivent et travaillent. Poumon artistique de la ville, ce quartier hanté par Jack l’Eventreur mêle communautés ethniques et confessions religieuses on ne peut plus diverses. «Jack» renvoie surtout au drapeau britannique ou Union Jack qui tapisse tantôt leur costume, tantôt l’arrière-plan voire le corps d’un Christ crucifié. Avec ce goût obsessionnel du paradoxe, Gilbert & George adossent au symbole national le terme freak (monstre) illustré par la défiguration des artistes eux-mêmes qui nous livrent la chronique inquiétante et grotesque d’une actualité où se côtoient femmes voilées, Christ en croix et emblèmes nationalistes.

Les Beard pictures, débutés en 2016, filent la métaphore de figures effrayantes. Les barbes sont celles des «hipsters, mais aussi des juifs et des musulmans» que les artistes perçoivent comme des «barrières barbelées» entre les hommes. Le religieux se situe au cœur d’une autre série, celle des scapegoats (boucs émissaires) qu’ils assimilent à la communauté islamique. «Les habitants de notre quartier, constatent-ils avec nostalgie, ne disent plus je suis Pakistanais, ou je suis Afghan, ils disent je suis musulman.» Les thèmes s’entremêlent avec la complexité d’une infinité de sens qui vont du symbolique, de l’allégorique, au religieux, au politique et à l’intime avec une dimension toujours combative.

Jamais l’actualité ne déserte le spectre de leurs analyses. «On regarde les nouvelles pour connaître l’ennemi. Il est partout jusque dans les rues de Londres.» La série London Pictures (2011) s’approprie d’ailleurs les titres racoleurs et vidés de sens de la presse people pour en dénoncer la suprématie et le goût du sensationnel, cela au travers de quelques 292 collages collectés à partir de 3712 affiches.

Les salves de revendication et la révolte, toujours sous-jacente, sont les ferments d’une jeune génération qui hante leurs compositions. «Nous pensons que nous incarnons une dimension morale qui demeurera. Nous croyons à la force de la culture.» Une sagesse voire une certaine sérénité affleure de leurs réflexions. «On adore vieillir. On marche vers la fin très très doucement et c’est extraordinaire.»

À lire

Gilbert & George. The Locarno Exhibition, catalogue en italien et en anglais, Locarno, Museo Casa Rusca, 2020

Au fond rien ne change en eux, et cela depuis près d’un demi-siècle. Ils demeurent dans la vie et dans l’art fidèles, l’un à l’autre, mais aussi à leur volonté de dire le monde pour le meilleur et pour le pire.

Au fond rien ne change en eux, et cela depuis près d’un demi-siècle. Ils demeurent dans la vie et dans l’art fidèles, l’un à l’autre, mais aussi à leur volonté de dire le monde pour le meilleur et pour le pire.