Je me rends à l’UNIL quatre jours par semaine, donc je n’aurai aucun mal à les poser. Et comme j’ai un scooter avec lequel je sillonne Lausanne, je n’aurai même pas l’impression de bosser.

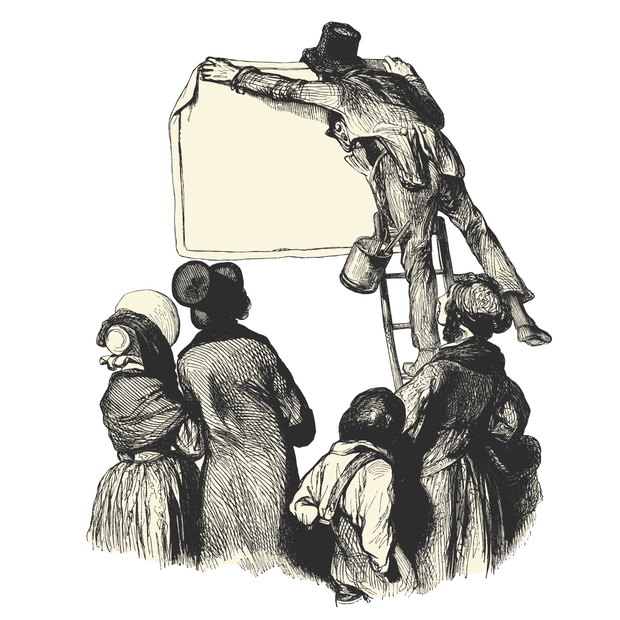

Hop! Je termine ma première tournée en moins de quatre heures. Fier comme Freddy Mercury à Wembley, je m’écluse un verre au Captain Cook, LE pub du centre de Lausanne. Puis, en marchant pour retrouver mon scooter, je m’aperçois que toutes mes affiches scotchées sur le panneau de la rue de la Mercerie ont été recouvertes par celles annonçant une Night de la House Music à Montreux (on est en 1992, je vous rappelle). Je vérifie les autres panneaux: même résultat. Plus une seule affiche de la Grange de Dorigny n’est visible à Lausanne ! Oups. Je découvre une réalité inattendue: la guerre des affiches. Les pires sont les poseurs d’affiches de la Dolce Vita. De vrais psychopathes du rouleau de scotch. Le job devient de plus en plus pénible. Genre Sisyphe à scooter. Et il y a les intempéries: poser des affiches par -2 degrés, c’est moyen comme rigolade.

Et puis soudain, tout change: en automne 1994, ma première pièce de théâtre est jouée à Lausanne. Dans quel théâtre? La Grange de Dorigny, bien sûr! J’enfourche mon scooter et je matraque mes affiches sur tous les panneaux, les murs, les vitrines de boulangeries et dans les cafés. J’adore ce job: être payé pour informer la Terre entière que ma première pièce va être jouée.

C’est Einstein qui le disait. Je crois qu’on peut considérer le travail avec la même relativité. Enfin, il y a des limites à tout, même à la relativité. Des boulots absurdes, révoltants et abrutissants, il en existe vraiment. Chez Amazon notamment.

Par exemple, si je commande en un click Bullshit Jobs de David Graeber,[1] aussitôt quelque part en France un magasinier reçoit ma commande. Il dispose de moins d’une minute pour retrouver le bouquin dans les centaines de rayons d’un dépôt titanesque. Pour cela, il est aidé par un appareil lui indiquant de sa voix synthétique l’emplacement exact du livre. Une sorte de GPS sadique qui se comporte comme un parfait mouchard: il dénonce chaque erreur, toutes les pauses intempestives et la moindre baisse de cadence. Des commandes comme la mienne, le magasinier doit en assurer une centaine par heure. J’espère au moins que lorsqu’il a emballé Bullshit Jobs, le malheureux a esquissé un petit sourire. Et tout à coup, je me demande si je peux communiquer avec le magasinier d’Amazon! Lui passer un message par titre d’ouvrage interposé. Du coup, je commande Demain, j’arrête de bosser de Jean-Robert Probst (1996)…

Quelques jours plus tard, mon facteur dépose un paquet dans ma boîte aux lettres. À propos, le facteur bosse désormais avec un scanner qui, lui aussi, traque ses moindres faits et gestes. Un autre parfait mouchard. Facteur? Un des pires boulots imaginables en 2019 ! S’il ne tient pas la cadence trois jours de suite, son supérieur hiérarchique n’hésitera pas à le convoquer pour un entretien en lui mettant sous le nez le minutage de sa tournée.

Je déballe. Un court instant, j’espère tomber sur un billet griffonné à la hâte par l’employé d’Amazon. Genre: «J’ai compris le sens de votre commande. Voici mon email. Discutons-en!» Mais non. On est dans la vraie vie.

Bullshit Jobs est écrit par un franc-tireur qui se définit lui-même comme un «anthropologue anarchiste». Son essai La dette: 5000 ans d’histoires (2011) en a fait une star des mouvements contestataires. Sa réflexion sur le monde du travail publiée en 2018 comporte pas mal de cas concrets aussi révoltants que stupéfiants. Il cite même des sondages anglais et hollandais selon lesquels près de 40% des travailleurs exercent un job qu’ils jugent eux-mêmes comme parfaitement inutile. Par contre, je suis en total désaccord avec sa croyance selon laquelle un spéculateur boursier considère son job comme «merdique». Selon Graeber, si une infirmière, un prof ou un garagiste disparaissait, notre société s’en trouverait amoindrie. Par contre, un conseiller en hedge fund off shore admet lui-même qu’il ne produit rien. Ah bon? J’ai causé un jour avec un fiscaliste dans une soirée et il était vraiment enchanté de faire bénéficier ses clients de ses talents en optimisation fiscale (parfaitement légale en Suisse).

Je consulte Google qui m’informe qu’un autre bouquin sur le sujet vient de sortir (décidément !): Boulots de merde, du cireur au trader.[2] Cette fois, je ne l’achète pas; je le commande sur le site de la Bibliothèque cantonale.

Au guichet du prêt, je croise un copain qui s’occupe d’un département de science humaine. Je l’envie. Je l’imagine bouquiner du matin au soir. Il sourit amèrement, me paie un café et m’explique que les bibliothécaires ne lisent jamais les bouquins. Pour décider si la bibliothèque fera l’acquisition d’un ouvrage, ils consultent le site Internet de l’éditeur, puis ils lisent des articles (s’il y en a) ou des blogs. Le vrai boulot du bibliothécaire, c’est l’indexation des livres. «Arrête, je suis sûr que tu bouquines aussi», dis-je. «Je lis … mais pendant la pause ou à la maison. Jamais au travail.»

La situation est tellement absurde qu’elle me rappelle celle d’une copine qui avait été embauchée dans la diplomatie suisse. Pour y arriver, elle avait bossé à fond, passé des examens. Au bout de deux mois, je la croise en ville. «Alors, tu t’éclates ? On va t’affecter à New York ou Shanghai ? -Non, j’ai démissionné. -Quoi? -J’étais à Berne. On devait rédiger des rapports sur des papiers de trois couleurs: vert pour l’interne, bleu pour l’externe et jaune pour notre supérieur direct. Mais depuis deux ans, le bureau était en rupture de stock de papier de couleur. Du coup, chaque diplomate prenait une feuille blanche et notait dans le coin gauche feuille verte ou feuille bleue.» Oui, c’est absurde. Mais aurais-je démissionné pour autant? Tôt ou tard, cette copine aurait été mutée dans un autre secteur ou à l’étranger.

Les «boulots de merde», on y passe tous un jour ou l’autre. Le but dans la vie est de ne pas y passer sa vie. Ces derniers temps, plusieurs personnes m’ont confié qu’elles me lisaient dans la revue choisir. «T’as vraiment décroché un super job. En plus, ça doit te prendre deux heures à tout casser pour l’écrire.» Heu non… Pour avoir quelque chose à dire d’un peu documenté et original, il me faut un peu plus de temps. Deux ou trois après-midis. Cette chronique est payée 300 francs. Du coup, mon salaire est (très) largement inférieur à celui d’un Securitas qui garde une porte au Salon de l’auto pour 23 francs de l’heure. Mais en tant qu’écrivain, je serais fou de laisser tomber. Aucun journal ne me paiera 900 francs pour une chronique.

Le métier parfait? Plombier. J’en arrive à cette conclusion après avoir reçu une facture de 104 francs adressée par mon plombier pour être venu en urgence (après trois jours d’attente tout de même) pour réparer l’arrivée d’eau chaude de ma baignoire. Durée de l’intervention: douze minutes.

Non seulement le salaire est royal, mais on peut devenir un véritable héros. Souvenez-vous d’Archibald Tuttle, plombier dissident dans le film Brazil de Terry Guilliam (1984). Pirate moderne, contournant la bureaucratie (Central Service) pour aider le commun des mortels, il voyagea sur des câbles tendus entre les gratte-ciels. Dites, à quarante-neuf ans, on peut commencer une formation de plombier ?

[1] David Graeber, Bullshit Jobs, Paris, Les liens qui libèrent 2018, 416 p. Voir la recension de l’ouvrage sur www.choisir.ch (n.d.l.r.).

[2] Julien Brygo, Olivier Cyran, Boulots de merde! Du cireur au trader. Enquête sur l’utilité et la nuisance sociales des métiers, Paris, La Découverte 2018, 240 p.

Le boulot cool. La planque parfaite. Étudiant en lettres à l’Université de Lausanne (UNIL), je décroche en 1992 le job idéal : coller les affiches du théâtre La Grange de Dorigny, situé sur le campus. Il s’agit de les placarder dans le bâtiment des sciences humaines, un peu dans celui de HEC et aussi au centre ville de Lausanne. Quoi de plus simple?

Le boulot cool. La planque parfaite. Étudiant en lettres à l’Université de Lausanne (UNIL), je décroche en 1992 le job idéal : coller les affiches du théâtre La Grange de Dorigny, situé sur le campus. Il s’agit de les placarder dans le bâtiment des sciences humaines, un peu dans celui de HEC et aussi au centre ville de Lausanne. Quoi de plus simple?