Le deuil représente l’une des plus grandes souffrances dans la vie d’un être humain. Elle l’atteint dans sa globalité, dans ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Elle fragilise celui qui traverse cette épreuve et qui avance en terrain inconnu. Le soutien des autres, le partage se révèlent alors bienfaisants et nécessaires. Bien que les humains sachent tous qu’ils connaîtront le deuil d’êtres aimés, ils vivent sans trop y penser. Puis un jour, tout s’écroule; le diagnostic d’une maladie fatale tombe comme un couperet sur la vie d’un proche ou la mort subite enlève brutalement l’être aimé. Il y a alors un deuil à vivre, un séisme émotionnel, un bouleversement accompagné, dans la plupart des cas, d’une grande souffrance.

Le deuil représente l’une des plus grandes souffrances dans la vie d’un être humain. Elle l’atteint dans sa globalité, dans ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Elle fragilise celui qui traverse cette épreuve et qui avance en terrain inconnu. Le soutien des autres, le partage se révèlent alors bienfaisants et nécessaires. Bien que les humains sachent tous qu’ils connaîtront le deuil d’êtres aimés, ils vivent sans trop y penser. Puis un jour, tout s’écroule; le diagnostic d’une maladie fatale tombe comme un couperet sur la vie d’un proche ou la mort subite enlève brutalement l’être aimé. Il y a alors un deuil à vivre, un séisme émotionnel, un bouleversement accompagné, dans la plupart des cas, d’une grande souffrance.

Théologienne, docteure en sciences de l’éducation, ancienne professeure en soins infirmiers, Rosette Poletti est une formatrice reconnue en soins palliatifs et en accompagnement de personnes en fin de vie. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages sur ces questions et donne régulièrement des sessions au Domaine Notre-Dame de la Route (FR).

Le parfum entêtant du jasmin. La Tunisie, six ans après

Pierre Desorgues

Pierre Desorgues est un spécialiste de la Tunisie, où il a résidé durant la révolution du jasmin. Il travaille pour TV5Monde. Il a écrit plusieurs articles sur la Tunisie pour choisir, à découvrir sur notre site.

Avec le succès international du film Demain, qui prône un changement de paradigme par rapport à l’agriculture industrielle et à notre surconsommation, des milliers de nouvelles petites expériences de simples citoyens voient le jour. Il s’agit d’inverser la course au gaspillage planétaire de nos ressources.

«Dans tes rêves, y’a plus de banque mondiale, plus d’OMC, plus de FMI. Les forteresses du Grand capital ont été rasées.» Malgré cette rhétorique marxiste, Coline Serreau montrait une tendance nouvelle dans son film Solutions locales pour un désordre global (2010). En quête de sens (2015), de Marc de la Ménardière et Nathanaël Coste, filme dans le même esprit des écolo-philosophes, pionniers du retour à une vie hors du système économique mondialisé, comme l’indienne Vandana Shiva ou Pierre Rabhi, agriculteur partisan de la permaculture et fondateur du mouvement Colibris, qui prône une « sobriété heureuse » et appelle à une «insurrection des consciences».

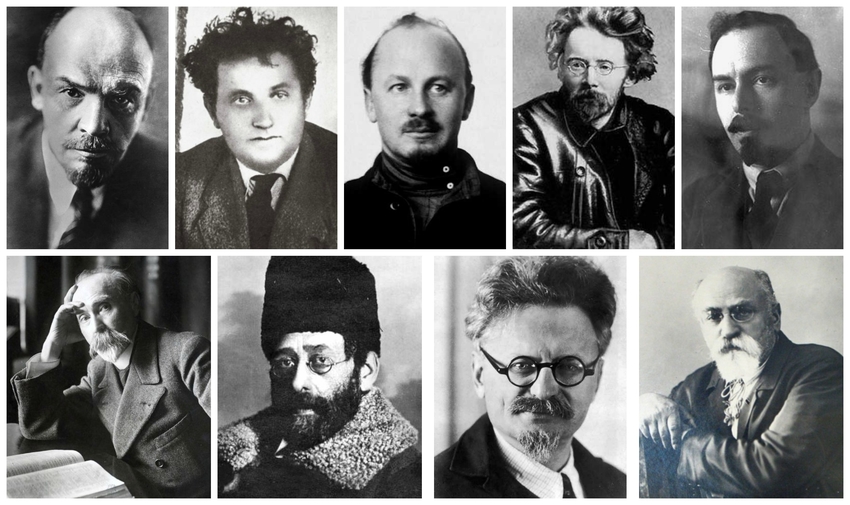

Durant la Première Guerre mondiale, une centaine de révolutionnaires polonais et russes trouvèrent refuge en Suisse, transformant notre pays en un bastion du socialisme international. C’est de Berne, Zurich et Genève que se pensera notamment la révolution d’octobre 1917.

Durant la Première Guerre mondiale, une centaine de révolutionnaires polonais et russes trouvèrent refuge en Suisse, transformant notre pays en un bastion du socialisme international. C’est de Berne, Zurich et Genève que se pensera notamment la révolution d’octobre 1917.

Spécialiste des mondes russe et soviétique, Jean-François Fayet est notamment co-auteur de La Suisse et la Guerre de 1914-1918, Genève, Slatkine 2015, 688 p.

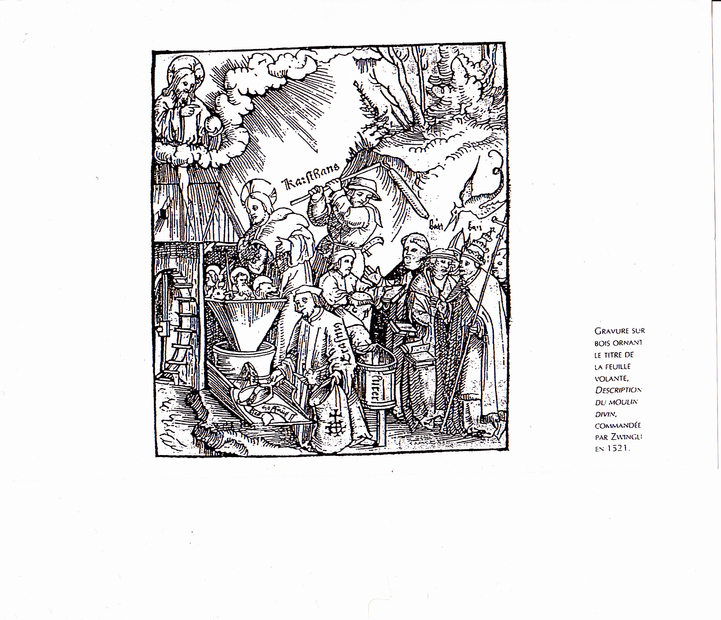

Un communisme religieux. La guerre des paysans (1524-1525)

Écrit par Jean-Blaise Fellay sj La révolte paysanne du XVIe siècle en Allemagne et en Suisse a été vue par Karl Marx comme une première expression du communisme (la révolution russe du siècle passé s’appuya d’ailleurs sur les masses paysannes). Or la dimension religieuse et eschatologique était prioritaire chez ses penseurs radicaux. Le mouvement connut l’échec et favorisa même en Allemagne le triomphe de l’absolutisme.

La révolte paysanne du XVIe siècle en Allemagne et en Suisse a été vue par Karl Marx comme une première expression du communisme (la révolution russe du siècle passé s’appuya d’ailleurs sur les masses paysannes). Or la dimension religieuse et eschatologique était prioritaire chez ses penseurs radicaux. Le mouvement connut l’échec et favorisa même en Allemagne le triomphe de l’absolutisme.

Jean-Blaise Fellay est responsable du programme de formation du Domaine de Notre-Dame de la Route, à Villars-sur-Glâne. Il a dirigé le Centre interdiocésain à Fribourg et a été durant 14 ans rédacteur en chef de choisir.

«La catastrophe, c’est que tout continue», écrivait le philosophe juif Walter Benjamin dans les années 30 du XXe siècle. Face au changement climatique et à d’autres évolutions planétaires catastrophiques, ce constat apparaît d’une actualité brûlante. Un changement de cap radical, une révolution de notre civilisation est indispensable pour sauver l’avenir de l’humanité. Réflexions bibliques et théologiques à ce sujet.

Martin Maier est un spécialiste de la théologie de la libération. Il enseigne à l’Université jésuite José Simeón Cañas (Central American University) de San Salvador, où il a œuvré quelques années en tant que prêtre d’une communauté rurale. Il a dirigé par le passé le Centre européen jésuite de formation à Munich et a été rédacteur en chef de Stimmen der Zeit, la revue culturelle jésuite allemande.

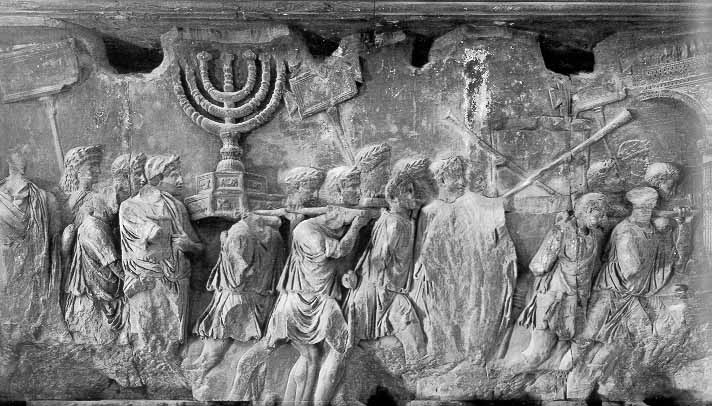

Jésus cherchait-il la révolution? Ne dites pas trop vite non. Car ses paroles, ses gestes, sa prédication menèrent certains à penser: avec lui commence le Grand Soir! La seule façon de répondre à la question est de comparer Jésus aux révolutionnaires de son temps.

Jésus cherchait-il la révolution? Ne dites pas trop vite non. Car ses paroles, ses gestes, sa prédication menèrent certains à penser: avec lui commence le Grand Soir! La seule façon de répondre à la question est de comparer Jésus aux révolutionnaires de son temps.

Ancien pasteur, professeur honoraire de Nouveau Testament à l’Université de Lausanne, Daniel Marguerat est un spécialiste des débuts du christianisme et a dirigé des collections éditoriales, dont Comprendre le christianisme et avancer en spiritualité (chez Cabédita). Parmi ses nombreux livres, notons ses remarqués commentaires des Actes des apôtres (Genève, Labor et Fides 2015).

Continuité et ruptures. Un entretien avec François Hartog

François Euvé

Le rapport que nos sociétés ont au passé, au présent et à l’avenir évolue au fil des siècles, influençant nos lectures de l’histoire. Ce que nous appelons réforme et révolution renvoie toujours à des notions de continuité ou de rupture du temps. L’historien François Hartog, de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, consacre ses travaux actuels aux formes historiques de temporalisation. [1] Il nous livre son analyse.

Physicien et théologien, François Euvé est enseignant au Centre Sèvres. Il est un spécialiste du dialogue sciences et foi (Sciences, foi, sagesse. Faut-il parler de convergence ? Ivry-sur-Seine, de l’Atelier, 2004) et de Teilhard de Chardin. Cet article est paru dans la revue Études de janvier 2017.

Elles marchent main dans la main, comme deux sœurs, la révolution et la mort. Des jumelles peut-être, tant elles sont inséparables.

Elles marchent main dans la main, comme deux sœurs, la révolution et la mort. Des jumelles peut-être, tant elles sont inséparables.

L’une imagine un monde meilleur, le grand bond en avant, et rêve de transformer l’ordre établi.

L’autre, impatiente et violente, lui ouvre le chemin, liquidant le passé sans état d’âme. Sans la mort, telle un animal stoppé dans son élan, la révolution stagne au niveau des utopies; elle garde un goût d’inachevé. Avec la mort, elle devient odieuse. Certaines révolutions, il est vrai, se sont heureusement passées des services de la mort et de la violence pour bouleverser l’Ordre ancien: la révolution des œillets au Portugal (1974), celle de velours en Tchécoslovaquie (1989), la révolution orange en Ukraine (2004).

Éditorial du dernier numéro de notre revue. Découvrez le sommaire du choisir n° 685

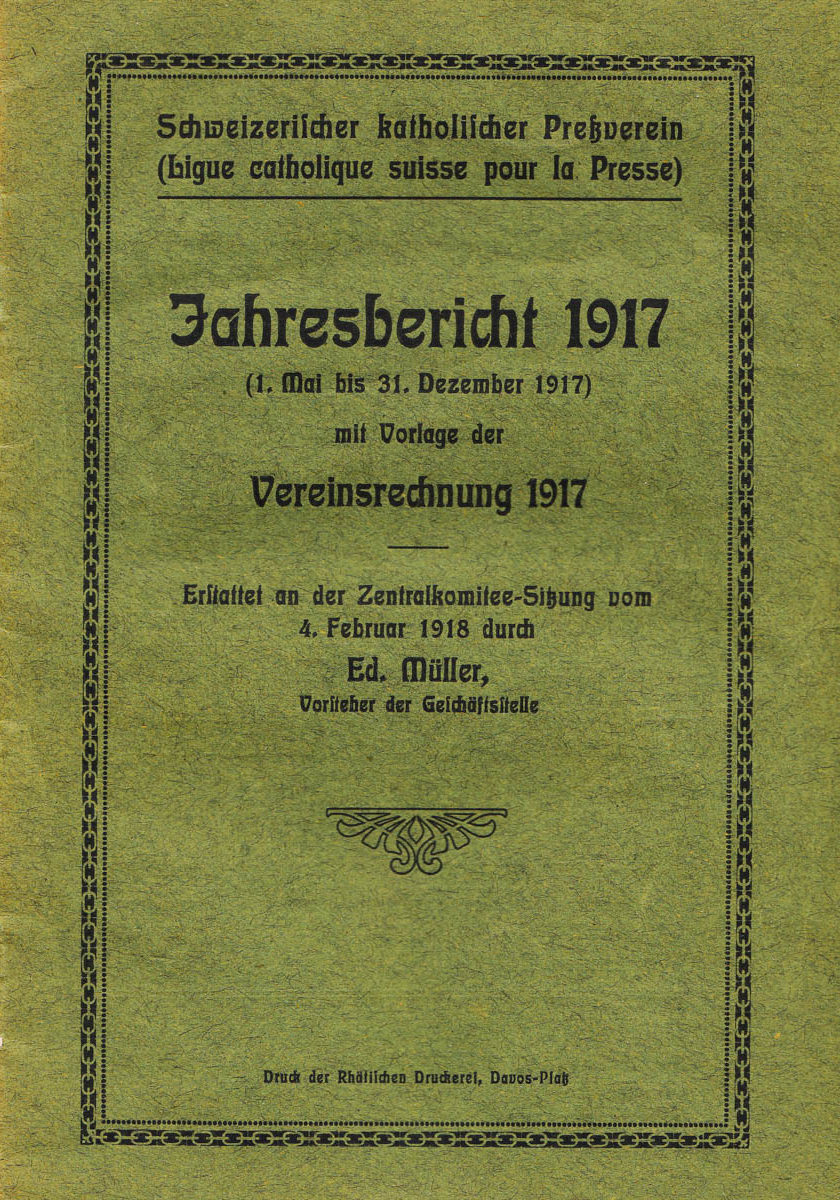

Presse catholique en Suisse, 100 ans d'influence

Maurice Page, cath.ch Il y a 100 ans, se sentant minoritaire en Suisse, des catholiques créaient la Ligue catholique suisse pour la presse. Il s’agissait d’un véritable lobby de tendance conservatrice, chargé de renforcer la voix catholique dans l’espace public suisse. La Ligue, devenue depuis l’Association catholique suisse pour la presse (ACSP), a suivi toutes les évolutions médiatiques et ecclésiales du XXe siècle à nos jours. Une histoire passionnante que relate André Kolly, président de Cath-Info et ancien directeur du Centre catholique de radio et télévision (CCRT).

Il y a 100 ans, se sentant minoritaire en Suisse, des catholiques créaient la Ligue catholique suisse pour la presse. Il s’agissait d’un véritable lobby de tendance conservatrice, chargé de renforcer la voix catholique dans l’espace public suisse. La Ligue, devenue depuis l’Association catholique suisse pour la presse (ACSP), a suivi toutes les évolutions médiatiques et ecclésiales du XXe siècle à nos jours. Une histoire passionnante que relate André Kolly, président de Cath-Info et ancien directeur du Centre catholique de radio et télévision (CCRT).