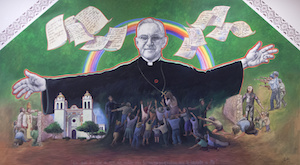

Il y a 100 ans naissait Oscar Romero, archevêque du San Salvador, défenseur des droits de l'homme et des paysans, assassiné en mars 1980, béatifié en 2015. Sa biographie offre un concentré des changements de l’Église latino-américaine durant les dernières décennies. Le Père jésuite Martin Maier, grand connaisseur de la théologie de la libération, qui a vécu plusieurs années au San Salvador, dressait son parcours dans choisir à l'occasion du 20e anniversaire de son assassinat. Un article à redécouvrir pour en savoir plus sur cette figure exceptionnelle de l’Église contemporaine.

Il y a 100 ans naissait Oscar Romero, archevêque du San Salvador, défenseur des droits de l'homme et des paysans, assassiné en mars 1980, béatifié en 2015. Sa biographie offre un concentré des changements de l’Église latino-américaine durant les dernières décennies. Le Père jésuite Martin Maier, grand connaisseur de la théologie de la libération, qui a vécu plusieurs années au San Salvador, dressait son parcours dans choisir à l'occasion du 20e anniversaire de son assassinat. Un article à redécouvrir pour en savoir plus sur cette figure exceptionnelle de l’Église contemporaine.

Retrouvez Martin Maier sj dans choisir n° 685, à paraître en octobre 2017, pour une réflexion autour des liens entre la foi chrétienne et la révolution, autour de la théologie de la libération et de Laudato Si'.

Jérôme Zonder, Chairs grisesLes objets doivent avoir une âme pour qu’on s’y attache, avec tant de passion parfois. Jean Tinguely aimait leur donner vie, d’où peut-être le mouvement perpétuel qu’il leur imprime dès ses premières œuvres aux formes géométriques mouvantes. La formidable machinerie Mengele-Totentanz (Mengele-Danse macabre, 1986) ne fait pas exception à la règle. Le musée Tinguely de Bâle vient de lui octroyer un espace particulier, et invite de jeunes artistes à tisser un dialogue avec leur aîné.

Jérôme Zonder, Chairs grisesLes objets doivent avoir une âme pour qu’on s’y attache, avec tant de passion parfois. Jean Tinguely aimait leur donner vie, d’où peut-être le mouvement perpétuel qu’il leur imprime dès ses premières œuvres aux formes géométriques mouvantes. La formidable machinerie Mengele-Totentanz (Mengele-Danse macabre, 1986) ne fait pas exception à la règle. Le musée Tinguely de Bâle vient de lui octroyer un espace particulier, et invite de jeunes artistes à tisser un dialogue avec leur aîné.

Jérôme Zonder. The Dancing Room,

jusqu’au 1er novembre, Musée Tinguely, Bâle.

Dans un futur proche, les États-Unis sont devenus une dictature: la République de Gilead. La pollution ayant considérablement diminué la fertilité des êtres humains, toute l’organisation de la société est structurée autour de la maîtrise de la reproduction sexuelle, via l’exploitation des rares femmes fertiles. Parmi ces dernières, Offred (Elisabeth Moss, découverte dans la série Mad Men) est une des servantes (handmaid) assignées à un «Commandant» à qui elle doit donner des enfants en lieu et place de son Épouse stérile.

Dans un futur proche, les États-Unis sont devenus une dictature: la République de Gilead. La pollution ayant considérablement diminué la fertilité des êtres humains, toute l’organisation de la société est structurée autour de la maîtrise de la reproduction sexuelle, via l’exploitation des rares femmes fertiles. Parmi ces dernières, Offred (Elisabeth Moss, découverte dans la série Mad Men) est une des servantes (handmaid) assignées à un «Commandant» à qui elle doit donner des enfants en lieu et place de son Épouse stérile.

Une série glaçante, bien ficelée et à l’esthétique léchée, qui donne à penser à propos des nouveaux visages du totalitarisme. Les quatre premiers épisodes sont prometteurs.

Une longue colonne de véhicules militaires de l’armée turque avance sur une route sinueuse de la région de Duhok, dans le Kurdistan irakien. «Ils pourraient bien annoncer l’invasion des terres du Shingal (Sinjar), là où je vivais avec ma famille.» Ces mots d’Ibrahim, un Yézidi, sont comme un prélude à une réalité qui terrifie la population yézidie du nord de l’Irak. Ici commence le voyage vers le Sinjar, territoire de ce peuple. Ce sont des terres ravagées par des conflits millénaires, et en dernier lieu par la fureur de l’État islamique, traversées par des milliers de gens fuyant la violence des djihadistes.

Une longue colonne de véhicules militaires de l’armée turque avance sur une route sinueuse de la région de Duhok, dans le Kurdistan irakien. «Ils pourraient bien annoncer l’invasion des terres du Shingal (Sinjar), là où je vivais avec ma famille.» Ces mots d’Ibrahim, un Yézidi, sont comme un prélude à une réalité qui terrifie la population yézidie du nord de l’Irak. Ici commence le voyage vers le Sinjar, territoire de ce peuple. Ce sont des terres ravagées par des conflits millénaires, et en dernier lieu par la fureur de l’État islamique, traversées par des milliers de gens fuyant la violence des djihadistes.

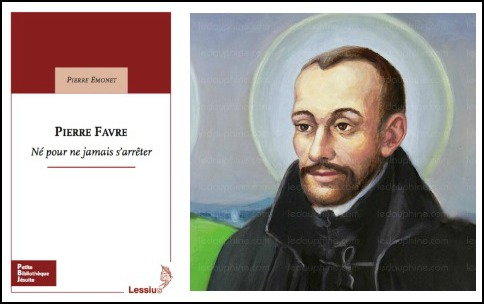

Saint Pierre Favre, né pour ne jamais s'arrêter

Écrit par Pierre Emonet sj Il est l'un des fondateurs de la Compagnie de Jésus. St Pierre Favre fait l'objet d'une biographie qui vient de paraître aux éditions Lessius écrit par le Père Pierre Emonet sj, directeur de la revue choisir. «Avec beaucoup de finesse, l’auteur retrace tout d’abord la vie de Pierre Favre (1506-1546), le premier compagnon d’Ignace de Loyola à Paris. Par la suite, l'auteur choisit des thèmes qui caractérisent la spiritualité de cet infatigable itinérant: le réalisme de l’Incarnation, le maître spirituel, la grâce de l’amitié, la modestie...» note l’éditeur.

Il est l'un des fondateurs de la Compagnie de Jésus. St Pierre Favre fait l'objet d'une biographie qui vient de paraître aux éditions Lessius écrit par le Père Pierre Emonet sj, directeur de la revue choisir. «Avec beaucoup de finesse, l’auteur retrace tout d’abord la vie de Pierre Favre (1506-1546), le premier compagnon d’Ignace de Loyola à Paris. Par la suite, l'auteur choisit des thèmes qui caractérisent la spiritualité de cet infatigable itinérant: le réalisme de l’Incarnation, le maître spirituel, la grâce de l’amitié, la modestie...» note l’éditeur.

Jésuite suisse, fin connaisseur de St Pierre Favre dont il a déjà traduit les Lettres et instructions (Namur, Lessius 2017, collection La revue Christus, 400 pages), Pierre Emonet propose une biographie du saint jésuite tout en humanité et en finesse. Il nous en propose un résumé.

choisir accueille les revues culturelles jésuites européennes

Écrit par Lucienne Bittar Les responsables des revues culturelles. Photo : C. FossatiDifficile de savoir à quand remonte la création du réseau des revues culturelles jésuites européennes. Une chose est certaine, il existait déjà il y a 40 ans, avant la démocratisation d’Internet. Depuis, les directeurs de ces revues ont pris l’habitude de se réunir une fois par an pour débattre de leur mission et de leur identité, partager des idées et des articles, échanger des informations sur les avancées ou les difficultés de leur revue, mais aussi sur l’actualité politique et religieuse de leurs pays.

Les responsables des revues culturelles. Photo : C. FossatiDifficile de savoir à quand remonte la création du réseau des revues culturelles jésuites européennes. Une chose est certaine, il existait déjà il y a 40 ans, avant la démocratisation d’Internet. Depuis, les directeurs de ces revues ont pris l’habitude de se réunir une fois par an pour débattre de leur mission et de leur identité, partager des idées et des articles, échanger des informations sur les avancées ou les difficultés de leur revue, mais aussi sur l’actualité politique et religieuse de leurs pays.

Nature et photographie: du XIXe siècle à la fiction verte contemporaine

Anaïs Belchun En 2010, l’artiste Nicolas Garcia Uriburu et Greenpeace colorent les eaux du Riachuelo en vert - l'un des cours d'eau les plus pollués de la planète, qui sépare le sud Buenos Aires de sa banlieue - pour réclamer le nettoyage du bassin. © Greenpeace«Objectif, objectif, dis-moi qui est le plus beau?» Depuis l’avènement de la photographie, le paysage se pare de ses plus beaux effets pour sublimer la réalité et flatter l’œil de celui qui le regarde. Plus rien d’objectif pourtant dans la démarche du photographe qui traduit la nature plutôt que de la refléter dans ses moindres détails. Les représentations paysagères évoluent donc de pair avec notre vision de la nature, influencée par le développement de l'écologie. Près de deux cent ans de clichés passés sous la loupe par Anaïs Belchun, doctorante en arts plastiques au sein du laboratoire LARA-SEPPIA de l’Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle signe une thèse sur «L’écologie à l’œuvre dans les arts du paysage».

En 2010, l’artiste Nicolas Garcia Uriburu et Greenpeace colorent les eaux du Riachuelo en vert - l'un des cours d'eau les plus pollués de la planète, qui sépare le sud Buenos Aires de sa banlieue - pour réclamer le nettoyage du bassin. © Greenpeace«Objectif, objectif, dis-moi qui est le plus beau?» Depuis l’avènement de la photographie, le paysage se pare de ses plus beaux effets pour sublimer la réalité et flatter l’œil de celui qui le regarde. Plus rien d’objectif pourtant dans la démarche du photographe qui traduit la nature plutôt que de la refléter dans ses moindres détails. Les représentations paysagères évoluent donc de pair avec notre vision de la nature, influencée par le développement de l'écologie. Près de deux cent ans de clichés passés sous la loupe par Anaïs Belchun, doctorante en arts plastiques au sein du laboratoire LARA-SEPPIA de l’Université de Toulouse Jean Jaurès. Elle signe une thèse sur «L’écologie à l’œuvre dans les arts du paysage».

HISTOIRE

HISTOIRE

Sarah M. Grimké

Lettres sur l’égalité des sexes

Introduction, traduction et notes

par Michel Grandjean

Genève, Labor et Fides 2016, 278 p.

Sarah Grimké (1792-1873) a grandi à Charleston en Caroline du Sud, dans une famille riche et influente. Petite, elle est déjà sensible aux inégalités et sympathise avec les enfants des esclaves des plantations. Adolescente, elle découvre qu’elle ne pourra pas devenir avocate, les études étant réservées aux garçons. Il ne lui reste qu’à combler ses lacunes d’instruction par elle-même... Les manuels de latin et de grec que lui amène son frère Thomas la rendent capable de lire la Bible dans ses langues d’origine, ce qui lui permet de contrer les interprétations de versets bibliques dont abusent certains pour justifier l’oppression des Noirs et des femmes.

À partir de 1821, la jeune femme vit à Philadelphie, le centre de la lutte anti-esclavagiste. Elle y est rejointe par sa sœur Angelina. Elles s’engagent de concert pour l’égalité des droits entre tous et toutes et pour l’abolition de l’esclavage. Angelina est la première femme américaine à dénoncer publiquement l’esclavage. Elle devient l’idole des abolitionnistes et la bête noire des esclavagistes. Sarah, meilleure écrivaine qu’oratrice, rédige entre 1837 et 1838 ses quinze Lettres sur l’égalité des sexes, accessibles maintenant en français grâce à Michel Grandjean, professeur d’histoire du christianisme à l’Université de Genève, qui les a traduites en respectant le langage épicène de l’auteure et les a annotées et commentées. Michel Grandjean introduit son édition avec une biographie des sœurs Grimké et un aperçu du contexte historique.

Le travail théologique de Sarah Grimké maintient vivante l’essence d’une religion révélée dans des conditions historiques et sociales très éloignées. Son combat abolitionniste et son féminisme appuyés sur la Bible sont rejoints aujourd’hui par l’engagement social de militantes féministes ou tiers-mondistes chrétiennes, ainsi que par la lutte des féministes musulmanes pour lesquelles le Coran légitime le combat contre le patriarcat.

Anna Spillmann

TEMOIGNAGES

René Longet

René Longet

Aller à l’essentiel

Repères pour notre temps

Entretiens avec Sandra Widmer Joly

Bière-Nîmes, Cabédita-Riresc 2016, 104 p.

Partir de l’« indignez-vous » pour aller à l’« engagez-vous ». Agir, fédérer, se responsabiliser, prendre conscience des menaces et des défis, se regrouper pour atteindre plus d’efficacité, telle est la morale très volontariste de René Longet. Elle s’est manifestée dans une vie d’engagement à en donner le tournis.

Dans la politique d’abord. René Longet a commencé curieusement par le haut, avec neuf ans de présence au Conseil national, puis a terminé avec trois législatures à l’exécutif de la Commune d’Onex. Cela correspond à son très fort désir de rester au contact de la réalité. Socialiste certes, mais pragmatique. La politique ne se fait pas contre l’économie, note-t-il, sa fonction doit être d’orienter la formidable énergie de l’économie de marché vers l’intérêt du plus grand nombre.

Son autre préoccupation centrale est celle de l’environnement. Ce citadin a gardé un contact étroit avec la nature. La découverte des désastres environnementaux l’a conduit à une attention à l’économie de montagne et à une incessante activité pour une mobilité responsable, le développement durable et la sortie du nucléaire. Car René Longet a une éthique humaniste. Il voit un parallélisme entre notre traitement de la nature et celui des humains. Et s’il aime la proximité de la politique communale, cantonale, fédérale, il reste convaincu que l’ampleur des problèmes nous oblige à les traiter dans leur dimension internationale.

Un pied dans l’associatif, un autre dans le monde politique donc, et un troisième dans les médias pour propager ses idées : le militant n’a pas ménagé sa peine. Beaucoup finissent fatigués, aigris, désabusés, remarque-t-il, mais lui n’en prend pas le chemin. « De plus en plus de gens n’arrivent plus à suivre, ni physiquement, ni moralement, cette course effrénée où l’on court on ne sait ni où ni pourquoi, et se retrouvent au bord du chemin. »

Je connais l’affection de René Longet pour François d’Assise, or il y a un mot que je n’ai pas vu apparaître dans son texte et qui mériterait d’y figurer : contemplation. Chez le pauvre d’Ombrie, l’amour de la nature, de l’homme et du Créateur donne cette unité qui apporte paix et repos dans la fraternité.

Jean-Blaise Fellay

Raphaël-Emmanuel Verhaeren

Raphaël-Emmanuel Verhaeren

Histoire d’une conscience

Paris, Parole et Silence 2017, 458 p.

L’auteur, né en 1934, en Belgique, a d’abord été prêtre-ouvrier de 1962 à 1967. Son engagement au service d’autrui, son militantisme n’ont jamais faibli, mais le stress, la remise en question de son sacerdoce, le manque de dialogue dans l’Église, malgré le concile Vatican II, ont eu raison de sa santé.

On le retrouve à Paris (études de sociologie), puis à Grenoble (études d’économie qui le conduiront à être chercheur au CNRS). Son engagement syndical ne faiblit pas, car « l’amour passe aussi par le désir d’améliorer les conditions d’existence des gens ». Mariage, naissance de sa fille, rupture, amour de la montagne, perte de Dieu, rencontres aussi nombreuses que ses interrogations... La pratique du zen, ses recherches de plus en plus profondes au gré de ses expériences spirituelles lui redonnent confiance en une puissante énergie de Vie et lui font retrouver le sens du sacerdoce dans la « découverte d’un Souffle capable de nous libérer de nos chaînes ».

D’une vie très remplie où, en plus de son travail, il accompagne divers groupes spirituels dans l’esprit du zen, du dialogue interreligieux et de la lecture de la Bible ou d’autres textes des grandes traditions religieuses, il réussit à faire un hymne au silence, à l’amour, à l’ouverture de la conscience.

En relatant avec passion les étapes de sa vie, c’est tout un pan de l’histoire du militantisme, des combats ouvriers, de l’histoire de l’Église de la deuxième moitié du XXe siècle qu’il retrace. Dans la franchise et la transparence, ce livre témoigne des difficultés, des obstacles, du chaos parfois, mais éclairés par la lumière de l’Évangile. Par son sérieux, ce parcours de vie vaut la peine d’être lu pour éclairer nos propres interrogations.

Marie-Thérèse Bouchardy

PORTRAIT

Hervé de Boisbaudry

Hervé de Boisbaudry

Jeanne de Lestonnac

Nièce de Montaigne,

fille de Marie, sainte

Paris, Cerf 2016, 100 p.

Admirable de ténacité, d’audace, d’organisation, d’humilité et de foi, cette fondatrice de la Compagnie de Marie-Notre-Dame (en 1607) qui, s’inspirant de ce que les jésuites avaient entrepris pour les garçons, a innové en créant des écoles pour filles. « À 51 ans, consciente du rôle croissant de la femme dans la société et de la médiocrité des propositions éducatives féminines, elle s’engage avec quatre compagnes dans une nouvelle forme de vie religieuse liant action et contemplation. »

Cela se réalise à Bordeaux où elle est née. Veuve à 41 ans et mère de famille, Jeanne de Lestonnac se met au service des malheureux, tout en administrant un grand domaine. Souhaitant devenir religieuse dans l’esprit ascétique de Thérèse d’Avila, elle entre au monastère des Feuillantines, à Toulouse, avant de retourner à Bordeaux où son projet d’une école pour les filles se met en place. Le calvinisme avait alors de profondes racines dans cette ville. Le père de Jeanne était un catholique convaincu et sa mère une calviniste engagée, d’où des heurts entre la fille et la mère.

La Compagnie de Marie-Notre-Dame va rapidement connaître un essor surprenant. À la mort de Jeanne en 1640, il y aura déjà trente maisons en France. Le but initial s’élargit, l’éducation demeurant l’essentiel : « Dans les lieux où l’attention sanitaire et l’éducation à la santé sont des nécessités urgentes, les hôpitaux, les centres de santé, les écoles d’infirmières sont des plateformes mises au service du soin et de la dignité de la vie. » Aujourd’hui, la Compagnie est répartie dans 26 pays et comprend 1470 religieuses et un grand nombre de laïcs engagés dans la mission éducatrice.

Béatifiée en 1900 et proclamée sainte en 1949, Jeanne témoigne, par son parcours lumineux, de la vitalité de l’être humain guidé et soutenu par la grâce de Dieu.

Willy Vogelsanger

SPIRITUALITE

Daniel Marguerat

Daniel Marguerat

Et la prière sauvera le monde

Bière, Cabédita 2016, 96 p.

Que peut-on faire pour travailler au Bien commun, aspiration nécessaire pour le Vivre ensemble. Daniel Marguerat partage ce qui lui paraît être essentiel : prier, car, il en a la conviction, c’est la prière qui sauvera chacun d’entre nous et finalement le monde. Citons quelques-uns de ses bienfaits.

La prière nous apprend à être disponibles à cette sidérante rencontre avec le Seigneur. Prier Dieu, parler à Dieu, c’est faire le pari que le silence qui fait écho à nos paroles n’est pas l’indice d’une absence, mais d’une certaine présence. En particulier dans l’épreuve. Celle-ci peut être si rude qu’elle fait perdre confiance en Dieu et en la vie. C’est alors qu’il nous faut demander à Dieu de nous rendre résilients, sachant que la certitude d’être aimé de Dieu constitue le socle de toute capacité à rebondir.

La prière est aussi ce lieu où, peu à peu, l’incrédulité se laisse contaminer par une confiance et un abandon à Dieu qui peut tout. Prier nous installe dans l’espérance, fait de nous des espérants. Au moment où il se place devant son Dieu et lui adresse des mots, le priant sait qu’en lui s’opère un phénomène dont il n’a pas la maîtrise : le souffle de l’Esprit le traverse et le transforme.

Tout au long de ses pages limpides, riches en citations bibliques, l’auteur traite ces questions essentielles : pourquoi prier ? quel Dieu prions-nous ? comment est-on exaucé ? la prière est-elle à même de nous transformer intérieurement ? Il cite de grands théologiens comme le Suisse Karl Barth dont la parole est toujours actuelle : « Joindre les mains pour prier, c’est se mettre à lutter contre les désordres du monde. »

Monique Desthieux

BIBLE

Andreas Dettwiler

Andreas Dettwiler

Dans les coulisses de l’Évangile

Conversations avec

Matthieu Mégevand

Montrouge/Genève, Bayard/Labor

et Fides 2016, 220 p.

Il y a le maître, professeur de théologie à l’Université de Genève et spécialiste du Nouveau Testament, et l’ancien élève, éditeur et écrivain. L’ancien élève pose des questions très pertinentes et le maître donne des réponses ... autant que faire se peut.

Tout commence lors d’un cours de première année où, à la question de l’élève, le maître répond : « Dans ce sens, oui. On peut dire que Jésus s’est trompé. » Des années plus tard, cette réponse, qui avait interloqué et stimulé l’élève, ouvre le dialogue de ce livre.

Dans les coulisses de l’Évangile devrait permettre au lecteur d’apprécier, de manière scientifique mais accessible, le Nouveau Testament : sa formation, les livres qui le composent, la figure de Jésus, celle de Paul, la résurrection, les anges et les démons, les miracles, le christianisme naissant, la place des femmes, la sexualité et... la question de l’exclusivité de la foi chrétienne.

En lisant Paul et ses premières réceptions, on apprend beaucoup de choses, par exemple que ce qu’il considère comme vrai est toujours subjectif et concret. Subjectif dans le sens que cette vérité (le Christ) traverse et touche l’existence humaine dans son entier. Quand Paul évoque la figure du Christ, ce n’est pas tellement le Jésus de l’histoire (ses paroles, les détails de sa vie) qui l’intéresse, mais le projet de vie de ce Jésus. Le Jésus de Nazareth que nous suivons a voulu, à travers les paraboles, permettre aux gens de faire l’expérience de la proximité de Dieu et de la vivre comme un événement heureux et libérateur.

À une question sur le paradigme apocalyptique, le maître répond que ceux qui se sont servis de l’univers apocalyptique, avec sa temporalité, son imaginaire, vivaient à un époque de représentations qui n’est plus la nôtre. Ce serait une erreur de vouloir forcer le croyant à y adhérer.

Ce livre se lit avec intérêt : il propose une lecture audacieuse des textes et revient sur bien des idées préconçues, permettant d’approfondir et d’actualiser la foi chrétienne pour le monde contemporain.

Marie-Luce Dayer

Philippe Lefebvre

Philippe Lefebvre

Propos intempestifs de la Bible sur la famille

Paris, Cerf 2016, 184 p.

L’auteur, dominicain et professeur d’Écriture sainte à l’Université de Fribourg, nous invite dans ses « propos intempestifs », en douze chapitres tous aussi intéressants les uns que les autres, à sortir des fausses évidences et à nous laisser bousculer pour aller vers des horizons nouveaux.

Ce livre, que je conseille vivement, insiste sur la nécessité de déposer ce que l’on croit savoir, afin d’écouter une Parole venue de plus loin que nous. Un psaume (119) nous éclaire : « Ouvrir tes paroles produit de la lumière et donne de l’intelligence aux gens simples. » Laissons-nous donc interroger par la Bible et prenons en compte certains aspects qu’elle suggère, afin d’y trouver un terreau sur lequel faire germer une réflexion.

L’auteur traite de la Bible et de la mémoire familiale, et revisite les mythologies, mythomanies familiales. Que signifient les termes homme et femme dans des cultures si éloignées de celle dans laquelle nous vivons ? Il faut aussi se souvenir que les mots des traductions successives ne veulent pas dire, dans les langues sources, ce qu’ils signifient aujourd’hui dans les idiomes européens.

L’Église n’échappe pas à la discordance : certains de ses membres déploient leur enseignement en complète contradiction avec leur façon de vivre. Bien sûr, il n’est pas question de se faire le juge des siècles passés, ni de tomber dans des fantasmagories sur la famille éternelle. Aborder la Bible requiert ascèse et retenue, car elle a été élaborée dans d’autres sociétés, dans d’autres temps et ne se transpose ni ne s’applique si aisément.

Philippe Lefebvre pose aussi un regard lucide sur les guerres qui ont provoqué des traumatismes terribles, lesquels se révèlent souvent deux ou trois générations plus tard, ou sur la colonisation. Dans le dernier chapitre, il passe en revue de nombreuses questions qui fâchent, comme les divorcés remariés, la répudiation des femmes, le mariage et les noces, les rencontres tâtonnantes et... le Christ époux d’une Église qui n’est pas celle qu’on pense. On ne ressort pas de ce livre comme on y est entré...

Marie-Luce Dayer

Chantal Reynier

Chantal Reynier

Paul et la miséricorde

Paris, Cerf 2016, 114 p.

Au premier abord, ce ne serait pas auprès de Paul, l’apôtre des nations brandissant le glaive de la parole de Dieu, que nous chercherions un éclairage sur la miséricorde. Pour l’auteure, qui a scruté moult indices sur la biographie de Paul, ce n’est d’ailleurs que quelques dizaines d’années après sa rencontre avec le Christ que Paul évoquera la miséricorde de Dieu. Dans une lettre adressée à Timothée, tout en se remémorant son passé, il rend grâce au Christ qui lui a fait miséricorde.

Dès lors, son passé de persécuteur ne l’effraiera plus tant la miséricorde du Christ reçue apaisera ses angoisses, lui permettant d’entrer dans un rapport personnel avec son Seigneur, dont il parlera avec des mots dont lui seul a le génie.

Dans l’excès de la négation de Dieu où il se trouvait, Paul est rejoint par l’excès de la miséricorde de Dieu, inouïe, gratuite, infinie. Sa pensée et sa théologie futures sont en germe dans cette expérience unique qui illuminera le reste de sa vie. Ainsi l’apôtre aura à cœur de montrer comment Dieu déploie pour chacun les ressources infinies de sa miséricorde. S’il ne peut garder pour lui une telle expérience, c’est qu’elle est liée à sa mission et concerne l’humanité tout entière. Son témoignage atteste que son expérience peut être la nôtre, comme elle le fut pour saint Augustin, Paul Claudel, Max Jacob et tant d’autres.

Chantal Reynier nous fait part des bienfaits de la miséricorde enseignée par saint Paul, que ce soit la tendre compassion, la bienveillance, l’humilité, la douceur, la patience. L’apôtre nous entraîne à « être miséricordieux comme le Père » (Lc 6,36), c’est-à-dire à l’aimer de tout notre cœur, en nous laissant inspirer par l’Esprit saint. Lui dire que nous l’aimons, non par des paroles ou un activisme sans fin, mais par le service discret et attentionné à nos frères.

Monique Desthieux

GUIDE

Aude Ceccarelli

Aude Ceccarelli

Kazakhstan. Chroniques vagabondes

Genève, Olizane 2017, 192 p.

Entre guide touristique et récit de voyage, ces chroniques sous forme d’abécédaire relatent le séjour de plusieurs années de l’auteur au Kazakhstan. En évitant une trace linéaire, nous plongeons dans un récit alerte, enjoué, émotionnel (le « tu » utilisé par l’auteur permet un certain recul), ancré dans la réalité sociale vécue au fil des jours. La curiosité aiguise les découvertes, les rencontres ; la visite des sites balaye tout le champ géographique du pays. Un panorama intéressant, complété par une carte, une bibliographie et une recette de cuisine kazakhe !

Une visite en sus, cet été, à l’Exposition universelle d’Astana, la capitale du Kazakhstan, permettra certainement de retrouver ces sensations dépaysantes et d’élargir ces connaissances.

Marie-Thérèse Bouchardy

PHILOSOPHIE

François Gachoud

François Gachoud

Quand la philo donne le vertige

Exercices et intuitions

Gollion, La Source Vive 2016, 220 p.

Voilà un livre que j’aimerais avoir écrit. Je m’y retrouve en ce que je fus, comme François Gachoud, professeur de philosophie dans un collège, face à des jeunes de bonne culture qu’il s’agissait d’éveiller à cette discipline de l’esprit et à cette ouverture de l’intelligence qu’est la philosophie -soit à des questions fondamentales, aujourd’hui globalement appelées « existentielles ».

L’exercice que propose le pédagogue -au sens grec du terme et non à celui d’une pseudoscience enseignée à l’Université- est d’inspiration socratique. L’aporie est à considérer comme une première forme du vertige -une notion qui s’élargit dès lors qu’en philosophie le souci de l’existence l’emporte sur la définition de l’essence.

Gachoud est continûment fidèle à un propos central diversifié en quinze thèmes : l’idée que la philosophie introduit un vertige de la pensée, pratique une remise en question d’évidences sécurisantes et côtoie hardiment les abîmes. Et cela jusque dans le domaine de la science. C’est pourtant moins Heisenberg ou Einstein qui l’intéresse ici, que Pascal et Kierkegaard ; moins le scientifique ébloui par des innovations, que l’humain ébranlé par l’abîme qui environne son être, par la contingence qui fragilise son existence et par l’immensité de l’inconnu qui lui signifie ses limites. Donc ce qui alimente la réflexion « existentielle » sur la condition humaine et sur les éblouissements que peut provoquer le Réel.

Un beau chapitre sur le risque de la foi rappelle ce que le vertige signifie pour Kierkegaard. Je tiens toutefois à souligner une remarque relative à Nietzsche (chapitre 4), centrale à mon sens, sur le vertige de la vie : « Oui, Nietzsche au travers de son intuition de l’‹ éternel retour › percevait qu’il y a tout au fond de la vie qui surgit en son fond créateur, un principe de renouvellement et de transfiguration. (...) Ce pouvoir transfigurateur de la vie, quand il surgirait de la chair même contre la puissance de mort, porte un nom : résurrection. Le mystère de la résurrection représente sans doute le vertige le plus insaisissable de la vie. »

Philibert Secretan

Auguste Rodin est mort le 17 novembre 1917 à l’âge de 77 ans, sous le signe du chiffre «7» -qui est censé porter chance- prémonitoire de sa gloire posthume. Souvent incompris, l'artiste ne suscita véritablement l’unanimité qu’après son décès, ainsi que le démontre la monumentale exposition que lui consacre à Paris le Grand Palais.

Auguste Rodin est mort le 17 novembre 1917 à l’âge de 77 ans, sous le signe du chiffre «7» -qui est censé porter chance- prémonitoire de sa gloire posthume. Souvent incompris, l'artiste ne suscita véritablement l’unanimité qu’après son décès, ainsi que le démontre la monumentale exposition que lui consacre à Paris le Grand Palais.

Geneviève Nevejan enseigne à l’École du Louvre. Retrouvez ses articles sur www.choisir.ch, rubrique expositions.