«La vie nous révèle à nous-mêmes comme une capacité d’infini. C’est là le secret de notre liberté. Rien n’est à notre taille et l’immensité même des espaces matériels n’est qu’une image de notre faim. Toute barrière nous révolte et toute limite exaspère nos désirs. C’est aussi la source de notre misère» (Maurice Zundel).[1] D’emblée, le ton est donné. Comment la personne vivra-t-elle entre ses limitations et l’infini qui l’appelle?

Ancien professeur de théologie pastorale à l’Université de Fribourg et vicaire épiscopal du canton de Vaud, Marc Donzé a fait le pari de faire publier d’ici 2025 (pour les 50 ans de la mort de Maurice Zundel) toutes les œuvres du théologien suisse. Les quatre premiers tomes de cette compilation sont déjà parus (Parole et Silence, 2019-2021).

La justice restaurative prend de l’ampleur en Suisse, même si notre pays reste encore à la traîne par rapport à d’autres pays en Europe. Ces rencontres entre victimes et auteurs de délits reposent sur la circulation d’une parole réparatrice, corsetée par la justice pénale traditionnelle. Décryptage avec Claudia Christen, présidente du Swiss RJ Forum, un organisme mandaté pour mener à bien ces rencontres.

La justice restaurative prend de l’ampleur en Suisse, même si notre pays reste encore à la traîne par rapport à d’autres pays en Europe. Ces rencontres entre victimes et auteurs de délits reposent sur la circulation d’une parole réparatrice, corsetée par la justice pénale traditionnelle. Décryptage avec Claudia Christen, présidente du Swiss RJ Forum, un organisme mandaté pour mener à bien ces rencontres.

Scènes de rue parisiennes et new-yorkaises, reportages à travers le monde, portraits d’artistes, illustrations pour la mode et la publicité… Sabine Weiss, reconnue et honorée comme la dernière représentante de l’école humaniste française, a couvert tous les champs possibles de la photographie. Suissesse de naissance et Parisienne de cœur, elle a fait don de ses archives au Musée de l’Élysée de Lausanne.[1] Rencontre avec cette artisane de 97 ans, pour une plongée au cœur de son œuvre aux multifacettes.

Scènes de rue parisiennes et new-yorkaises, reportages à travers le monde, portraits d’artistes, illustrations pour la mode et la publicité… Sabine Weiss, reconnue et honorée comme la dernière représentante de l’école humaniste française, a couvert tous les champs possibles de la photographie. Suissesse de naissance et Parisienne de cœur, elle a fait don de ses archives au Musée de l’Élysée de Lausanne.[1] Rencontre avec cette artisane de 97 ans, pour une plongée au cœur de son œuvre aux multifacettes.

Quand on entre dans un lieu qui semble vide, on est souvent amené à lancer à haute voix: «Il y a quelqu’un?» Et de constater: il n’y a personne. Le «quelqu’un» définit une identité quelconque. «Il n’y a personne» semble considérer qu’il n’y a aucun responsable à qui s’adresser. Petite excursion dans les arts et les mythes pour mieux cerner la différence entre la personne affirmée et sa réduction à quelque chose de vague, voire à l’état de chose.

Quand on entre dans un lieu qui semble vide, on est souvent amené à lancer à haute voix: «Il y a quelqu’un?» Et de constater: il n’y a personne. Le «quelqu’un» définit une identité quelconque. «Il n’y a personne» semble considérer qu’il n’y a aucun responsable à qui s’adresser. Petite excursion dans les arts et les mythes pour mieux cerner la différence entre la personne affirmée et sa réduction à quelque chose de vague, voire à l’état de chose.

Gérald Morin a cofondé à Sion la Fondation Fellini pour le cinéma et a réalisé en 2013 le documentaire Sur les Traces de Fellini. Il a été durant près de dix ans le rédacteur en chef du magazine CultureEnJeu.

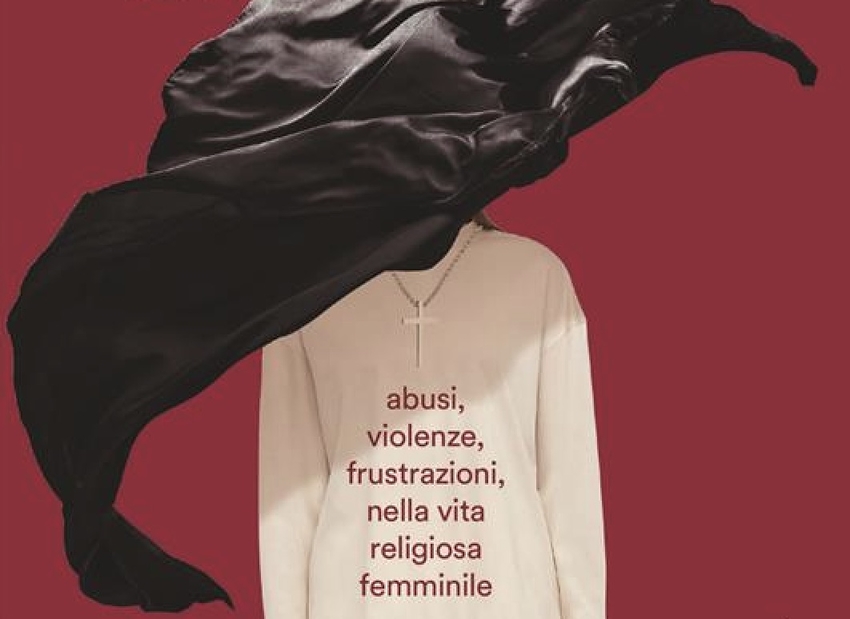

Abus spirituels, sexuels, de pouvoir ou de conscience: ce sont ces sombres réalités observées dans des communautés de femmes consacrées que le journaliste italien Salvatore Cernuzio, de Vatican News, a choisi de raconter. Dans Le voile du silence. Abus, violence, frustrations dans la vie religieuse des femmes, publié le 23 novembre 2021, il donne la parole à onze religieuses, originaires du monde entier et de diverses congrégations, qui ont été abusées pendant leur parcours de foi. Plusieurs d’entre elles ont choisi de renoncer à la vie en communauté. Le vaticaniste raconte ici à l’agence I.MEDIA ce qu’il a appris en levant «le voile du silence».

Abus spirituels, sexuels, de pouvoir ou de conscience: ce sont ces sombres réalités observées dans des communautés de femmes consacrées que le journaliste italien Salvatore Cernuzio, de Vatican News, a choisi de raconter. Dans Le voile du silence. Abus, violence, frustrations dans la vie religieuse des femmes, publié le 23 novembre 2021, il donne la parole à onze religieuses, originaires du monde entier et de diverses congrégations, qui ont été abusées pendant leur parcours de foi. Plusieurs d’entre elles ont choisi de renoncer à la vie en communauté. Le vaticaniste raconte ici à l’agence I.MEDIA ce qu’il a appris en levant «le voile du silence».

On ne cesse, en Occident, d’évoquer la notion de dignité de la personne. Cette notion n’est pas sans receler quelque ambiguïté. La dignité est-elle intrinsèque à la personne ou doit-elle être acquise à force de performance et de raison, ce qui exclurait les plus vulnérables d’entre nous?

Bernard N. Schumacher dirige le pôle de recherche et d’enseignement «Vieillissement, éthique et droit» à l’Institut interdisciplinaire d’éthique et de droits de l’homme de Fribourg, dont il est le coordinateur. Il est l’auteur de L’éthique de la dépendance face au corps vulnérable (érès 2019).

Il fut un temps, assez long à l’échelle humaine, où le «je», si important pour nos contemporains, n’existait pas. Mais sait-on seulement ce qu’il signifie? Personne, individu, sujet, autant de termes qui semblent se confondre. Cette difficulté à saisir la notion de personne et ses déclinaisons ne date pas d’aujourd’hui.

Stève Bobillier est collaborateur scientifique à la Commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses. Historien des idées, spécialiste de philosophie médiévale, il est l’auteur de L’éthique de la personne. Liberté autonomie et conscience dans la pensée de Pierre Jean Olivi (Vrin 2020).

Il est beaucoup question du nom dans ce numéro. Le sujet ne mérite-t-il pas un début de réflexion au moment où les notions de paternité et de filiation sont modifiées et la personne détachée de son identité individuelle? Le nom tire de l’anonymat la personne qui le porte, pour la faire exister ou mourir au regard des autres et lui assigner une place dans la société et dans l’histoire. Privé de nom, un être n’existe plus, il devient invisible.

Il est beaucoup question du nom dans ce numéro. Le sujet ne mérite-t-il pas un début de réflexion au moment où les notions de paternité et de filiation sont modifiées et la personne détachée de son identité individuelle? Le nom tire de l’anonymat la personne qui le porte, pour la faire exister ou mourir au regard des autres et lui assigner une place dans la société et dans l’histoire. Privé de nom, un être n’existe plus, il devient invisible.

Ulysse le rusé avait bien compris que, pour échapper au cyclope, il lui fallait disparaître en se débarrassant de son nom (G. Morin). Les diaboliques organisateurs des camps d’extermination avaient retenu la leçon. En dépouillant leurs victimes de leur nom pour les réduire à des matricules, ils les assassinaient avant même de les enfermer dans les chambres à gaz.

Présenté au Festival de Cannes en 2021, le film Ouistreham, réalisé par Emmanuel Carrère, est l’adaptation du livre Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, dans lequel la journaliste raconte son immersion dans le quotidien d’agents d’entretien de cette ville de Normandie. Un film qui laisse un goût étrange, d’inachevé.

Présenté au Festival de Cannes en 2021, le film Ouistreham, réalisé par Emmanuel Carrère, est l’adaptation du livre Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, dans lequel la journaliste raconte son immersion dans le quotidien d’agents d’entretien de cette ville de Normandie. Un film qui laisse un goût étrange, d’inachevé.

En salle en Suisse dès le 12 janvier 2022

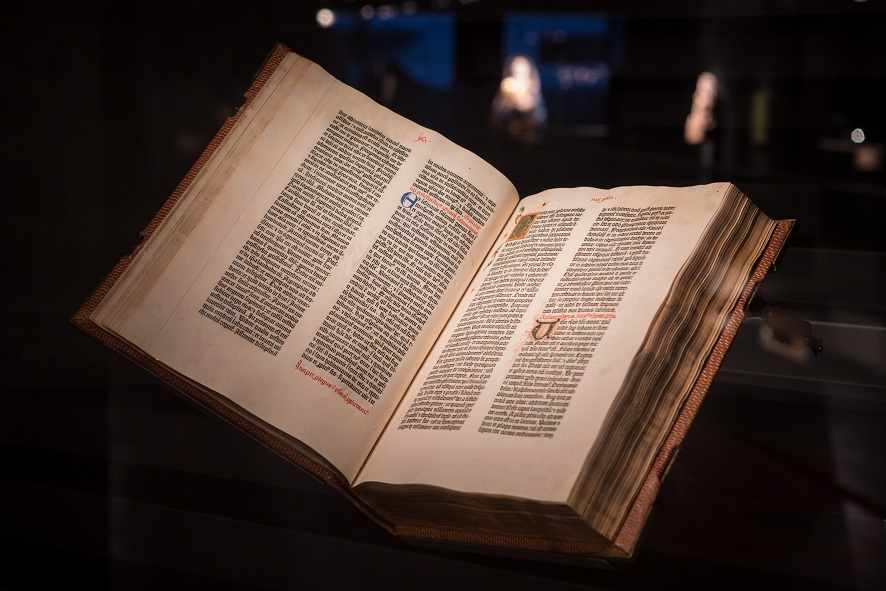

La Fondation Martin Bodmer, à Genève, est l'une des plus belles bibliothèques privées au monde. Elle témoigne d'un projet qui peut paraître insensé au premier abord: constituer une bibliothèque de la littérature mondiale en rassemblant les manuscrits et les éditions originales des textes les plus représentatifs de la culture universelle. Inscrite au registre «Mémoire du monde» de l'UNESCO depuis 2015, elle comprend plus de 150'000 papyri, manuscrits, incunables, livres imprimés, autographes, gravures, pièces archéologiques et objets d'art.

La Fondation Martin Bodmer, à Genève, est l'une des plus belles bibliothèques privées au monde. Elle témoigne d'un projet qui peut paraître insensé au premier abord: constituer une bibliothèque de la littérature mondiale en rassemblant les manuscrits et les éditions originales des textes les plus représentatifs de la culture universelle. Inscrite au registre «Mémoire du monde» de l'UNESCO depuis 2015, elle comprend plus de 150'000 papyri, manuscrits, incunables, livres imprimés, autographes, gravures, pièces archéologiques et objets d'art.