Censée contribuer à l’effort de guerre par la dimension unificatrice et purificatoire que les soldats y trouvent, la consommation de boissons alcoolisées a été encouragée et orchestrée à grande échelle en France pendant la Première Guerre mondiale. Mauvais calcul des autorités? Une chose est sûre, elle a aussi engendré des dérives remettant en cause l’ordre guerrier et la solidarité sociale essentielle en temps de guerre.

Stéphane Le Bras, maître de conférences en Histoire contemporaine à l'Université Clermont Auvergne, est auteur de «L’ivresse dans l’armée française pendant la Grande Guerre. Un mal pour un bien?», in M. Lecoutre (dir.), L’ivresse entre le bien et le mal, de l’antiquité à nos jours (Peter Lang 2018).

Le vin n’est pas reconnu comme un aliment de première nécessité. Le mettre au rang des substances nourricières fondamentales serait d’ailleurs mal servir son prestige. En France -sa terre de prédilection- de grands poètes l’ont célébré[1] et Roland Barthes l’a consacré «boisson-totem».[2] Mais même dans la patrie des irréductibles, personne n’égala les Anciens dans le culte qu’ils lui rendirent.

Le vin n’est pas reconnu comme un aliment de première nécessité. Le mettre au rang des substances nourricières fondamentales serait d’ailleurs mal servir son prestige. En France -sa terre de prédilection- de grands poètes l’ont célébré[1] et Roland Barthes l’a consacré «boisson-totem».[2] Mais même dans la patrie des irréductibles, personne n’égala les Anciens dans le culte qu’ils lui rendirent.

La Pentecôte est présentée comme l’événement fondateur de l’Église. Or ce fondement commence par un moment étrange que l’on peut qualifier d’ivresse tant certaines de ses manifestations ressemblent à celles qui sont provoquées par l’abus d’alcool. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, et creuse la différence…

Les enfants et adolescents concernés par des tâches de soin et d’accompagnement sont bien plus nombreux qu’on ne le pense. Lorsqu’un proche tombe malade, ils prennent souvent le relais et assument un rôle «d’aidant». Cette forme d’altruisme, aussi positive qu’elle puisse être a priori, peut se révéler lourde et difficile, voire même délétère, a fortiori pour des jeunes en pleine construction.

Les enfants et adolescents concernés par des tâches de soin et d’accompagnement sont bien plus nombreux qu’on ne le pense. Lorsqu’un proche tombe malade, ils prennent souvent le relais et assument un rôle «d’aidant». Cette forme d’altruisme, aussi positive qu’elle puisse être a priori, peut se révéler lourde et difficile, voire même délétère, a fortiori pour des jeunes en pleine construction.

L’altruisme, les médecins sans frontières l’incarnent souvent aux yeux du public. Leur «mission» est pourtant pleine d’ambiguïtés: récupération politique, brièveté de la présence, jeu avec les pouvoirs en place, familles laissées derrière soi et souffrant de l’absence, peur et excitation face au danger… Aujourd’hui psychiatre à Pau, Christine Marchand, qui effectua trois missions pour le compte de MSF, raconte les interrogations liées à ces années.

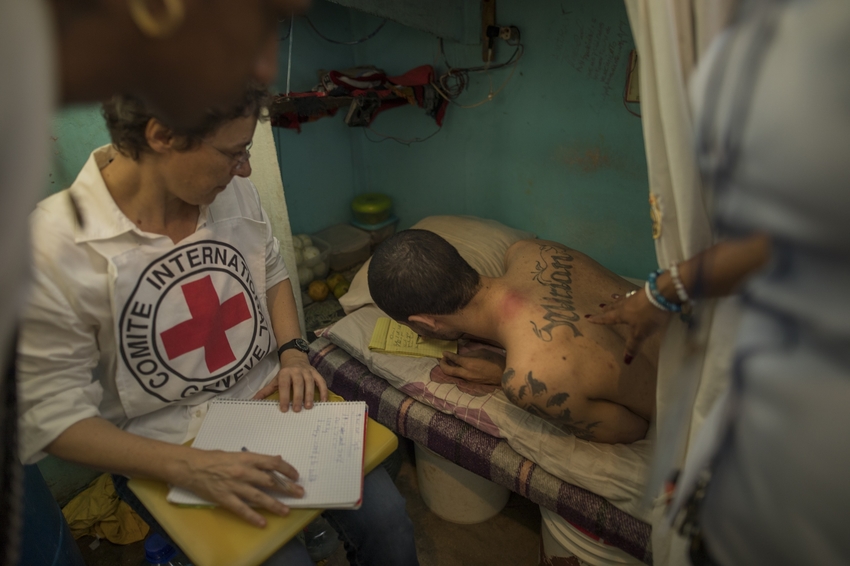

L’appel à l’humanité face aux souffrances retentit tout au long de l’histoire, dans les évangiles ou les écrits de Mencius en Chine ancienne, dans les poèmes de Saadi en Perse ou les œuvres de Rousseau. Il se manifeste aujourd’hui dans l’action humanitaire.[1] Cette mise en œuvre de la compassion sur le terrain est un exercice complexe, fait de raison et d’émotions, qui s’accompagne parfois de choix douloureux, en particulier face à des violences extrêmes et déshumanisantes.[2]

L’appel à l’humanité face aux souffrances retentit tout au long de l’histoire, dans les évangiles ou les écrits de Mencius en Chine ancienne, dans les poèmes de Saadi en Perse ou les œuvres de Rousseau. Il se manifeste aujourd’hui dans l’action humanitaire.[1] Cette mise en œuvre de la compassion sur le terrain est un exercice complexe, fait de raison et d’émotions, qui s’accompagne parfois de choix douloureux, en particulier face à des violences extrêmes et déshumanisantes.[2]

Depuis le philosophe taoïste Tchouang-Tseu (IVe siècle av. J.-C.), si ce n’est depuis que le monde est monde, l’humanité a pris conscience d’un fait curieux: chacun ressent une certaine consolation à s’occuper d’autrui. Cette consolation est d’autant plus forte que l’acte altruiste se veut efficace. Dans son manuel de Philosophie morale, Éric Weil souligne que l’altruisme tend à devenir un «égoïsme de transfert»[1]. Au fond, pourquoi pas?

Depuis le philosophe taoïste Tchouang-Tseu (IVe siècle av. J.-C.), si ce n’est depuis que le monde est monde, l’humanité a pris conscience d’un fait curieux: chacun ressent une certaine consolation à s’occuper d’autrui. Cette consolation est d’autant plus forte que l’acte altruiste se veut efficace. Dans son manuel de Philosophie morale, Éric Weil souligne que l’altruisme tend à devenir un «égoïsme de transfert»[1]. Au fond, pourquoi pas?

Le jésuite français Bernard Sesboüé est décédé mercredi 22 septembre à l’âge de 92 ans. Théologien réputé, spécialiste de christologie et à l’ecclésiologie, il a enseigné durant 30 ans à la Faculté de théologie du Centre Sèvres et a écrit, jusqu’au bout, un nombre impressionnant d’ouvrages et d’articles. Son dernier ouvrage sur l’eucharistie date même de 2020. Car transmettre, écrire n’étaient pas pour lui de simples exercices académiques. Toute sa vie a été sous-tendue par une grande soif de dialogue et de partage des connaissances.

Le jésuite français Bernard Sesboüé est décédé mercredi 22 septembre à l’âge de 92 ans. Théologien réputé, spécialiste de christologie et à l’ecclésiologie, il a enseigné durant 30 ans à la Faculté de théologie du Centre Sèvres et a écrit, jusqu’au bout, un nombre impressionnant d’ouvrages et d’articles. Son dernier ouvrage sur l’eucharistie date même de 2020. Car transmettre, écrire n’étaient pas pour lui de simples exercices académiques. Toute sa vie a été sous-tendue par une grande soif de dialogue et de partage des connaissances.

Les enfants et adolescents concernés par des tâches de soin et d’accompagnement sont bien plus nombreux qu’on ne le pense. Lorsqu’un proche tombe malade, ils prennent souvent le relai et assument un rôle «d’aidant». Cette forme d’altruisme, aussi positive qu’elle puisse être a priori, peut se révéler lourde et difficile, voire même délétère, à fortiori pour des jeunes en pleine construction. Directrice de la fondation As’trame, Anne de Montmollin plaide pour la mise en place d’une aide centrée sur l’ensemble de la famille concernée.

Les enfants et adolescents concernés par des tâches de soin et d’accompagnement sont bien plus nombreux qu’on ne le pense. Lorsqu’un proche tombe malade, ils prennent souvent le relai et assument un rôle «d’aidant». Cette forme d’altruisme, aussi positive qu’elle puisse être a priori, peut se révéler lourde et difficile, voire même délétère, à fortiori pour des jeunes en pleine construction. Directrice de la fondation As’trame, Anne de Montmollin plaide pour la mise en place d’une aide centrée sur l’ensemble de la famille concernée.

Né à la fin des années 2000 dans les pays anglo-saxons,[1] le mouvement de l’altruisme efficace part de l’idée qu’œuvrer au bien-être des autres via des dons en temps ou en argent est facteur d’épanouissement pour tous … mais que cela exige, pour être vraiment efficient, un discernement en amont. Le philosophe australien Peter Singer, l’un des fers de lance du concept, en explique ici les grandes lignes.

Né à la fin des années 2000 dans les pays anglo-saxons,[1] le mouvement de l’altruisme efficace part de l’idée qu’œuvrer au bien-être des autres via des dons en temps ou en argent est facteur d’épanouissement pour tous … mais que cela exige, pour être vraiment efficient, un discernement en amont. Le philosophe australien Peter Singer, l’un des fers de lance du concept, en explique ici les grandes lignes.