La revue choisir vit une petite révolution ! Après 57 ans d’activité et 680 numéros, notre mensuel s’est transformé en un trimestriel !

Deux fois plus étoffé, le nouveau choisir propose deux thèmes par numéro. Dans cette première édition, la revue revisite tout d’abord la notion de Dieu, à l'heure où Dieu est souvent appelé à la barre en tant qu'accusé ou témoin. Théologien, philosophe, historien des religions, psychiatre, écrivain et astrophysicien se répondent et analysent la réalité derrière le concept.

Le deuxième dossier est consacré au statut des animaux, lui aussi en grande mutation. Y compris dans l’Église grâce notamment à l’encyclique du pape Laudato Si’. Comme l’écrit dans l’éditorial Pierre Emonet, « une meilleure compréhension de leur place dans l’évolution créatrice lie leur destin à celui des hommes, en interdisant de leur attribuer une valeur purement utilitaire ».

Il est passé le temps des idées trop claires et distinctes, lorsqu’il suffisait de se tourner vers une autorité civile ou religieuse pour s’enquérir de ce qui est permis ou défendu, et s’exécuter en toute raideur au mépris des situations concrètes. Aujourd’hui, les normes générales et les règlements ne parviennent plus à baliser une route certaine. Plus que jamais, chacun est renvoyé à sa propre décision. Qui veut respecter le droit doit être capable d’aller au-delà, en conscience, à la lumière de ses propres idéaux.

Chaque trimestre, la revue choisir présente une sélection de recensions d'ouvrages.

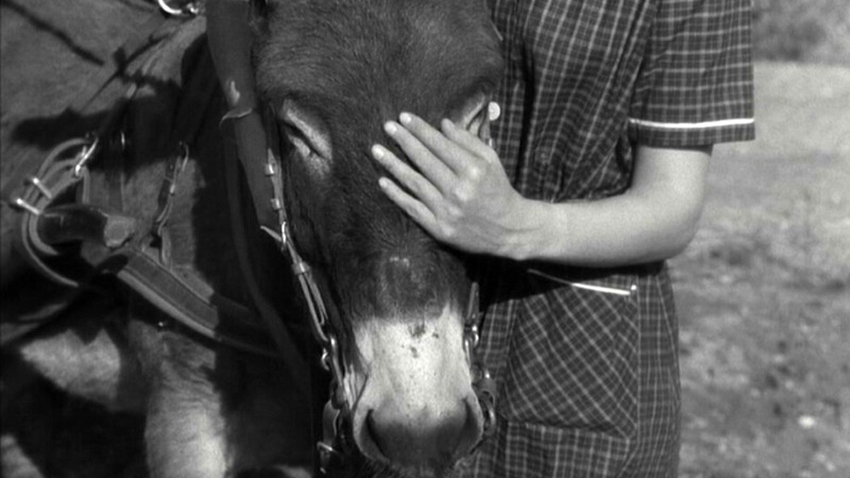

«Au hasard Balthazar, c’est notre agitation, nos passions en face d’une créature vivante qui est toute humilité, sainteté. En l’occurrence c’est un âne.» (Robert Bresson)

«Au hasard Balthazar, c’est notre agitation, nos passions en face d’une créature vivante qui est toute humilité, sainteté. En l’occurrence c’est un âne.» (Robert Bresson)

Au hasard Balthazar est sorti il y a cinquante ans exactement. À ma connaissance, aucun autre film depuis lors n’a abordé l’animalité avec un tel art et une telle profondeur spirituelle.

Les films de Robert Bresson ont élevé le cinématographe au niveau des arts qui les ont inspirés, comme le roman russe ou la grande musique. Au hasard Balthazar est au centre et à l’acmé de cette œuvre: six films le précèdent, six le suivent. Le septième opus, le seul qui n’ait pas de substrat littéraire, est le plus original (par son sujet), le plus complexe (par son récit) et paradoxalement à la fois le plus abstrait et le plus émouvant.

Les artistes n’auront jamais autant écrit qu’au XXe siècle. Libelles et tracts pour les dadaïstes, revues pour les pionniers néerlandais de l’abstraction sous l’égide de Piet Mondrian et Théo Van Doesburg, sans compter les ouvrages théoriques ou critiques dans lesquels les auteurs énoncent à l’envi leur conception profondément renouvelée de l’art.

En novembre 2019, choisir fêtait ses 60 ans dans l'espace feutré de la Société de lecture de Genève. L'occasion pour une dizaine d'écrivains de venir lire à haute voix l'un de leurs textes édités dans la revue devant une assemblée d'invités heureux et conquis. À l'image de Jérôme Meizoz qui a lu la présente chronique Bonnes et peintres, parue in choisir n°681 octobre-novembre-décembre 2016. Enregistrée en live, nous vous proposons de l'écouter ci-dessous:

En novembre 2019, choisir fêtait ses 60 ans dans l'espace feutré de la Société de lecture de Genève. L'occasion pour une dizaine d'écrivains de venir lire à haute voix l'un de leurs textes édités dans la revue devant une assemblée d'invités heureux et conquis. À l'image de Jérôme Meizoz qui a lu la présente chronique Bonnes et peintres, parue in choisir n°681 octobre-novembre-décembre 2016. Enregistrée en live, nous vous proposons de l'écouter ci-dessous:

Aujourd’hui encore la quasi-totalité des systèmes juridiques ne reconnaissent pas de droits aux animaux, se contentant de les protéger en imposant aux humains des limites quant à leur «utilisation». Mais cette approche est en pleine redéfinition. La Cour suprême indienne a rendu du reste une décision exemplaire à ce sujet.

L’opposition entre humanité et animalité est encore systématiquement enseignée comme découlant de celle entre culture et nature. Ce qui est conféré à l’homme (la culture, l’histoire, la sociabilité, la liberté, l’art, etc.) est présenté comme un attribut absent chez l’animal –tout animal– comme si cette privation rendait l’homme plus humain...

L’opposition entre humanité et animalité est encore systématiquement enseignée comme découlant de celle entre culture et nature. Ce qui est conféré à l’homme (la culture, l’histoire, la sociabilité, la liberté, l’art, etc.) est présenté comme un attribut absent chez l’animal –tout animal– comme si cette privation rendait l’homme plus humain...

Un article paru dans notre dossier Des animaux et des hommes, du numéro 681.