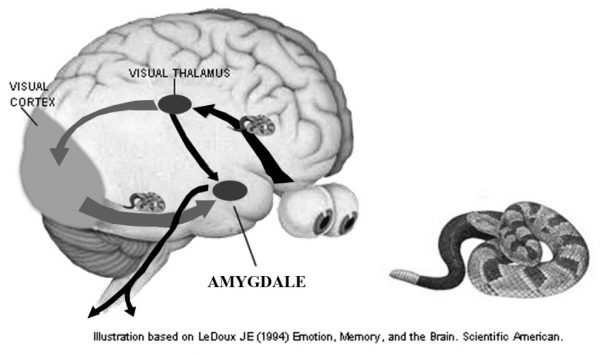

Un bruit soudain de source incertaine. Une scène terrifiante d’un film d’horreur. Un animal menaçant qui court dans notre direction. On sursaute, le souffle court, notre cœur s’accélère et notre ventre se noue. Nous pouvons rester paralysés, fuir ou attaquer. Mais pas toujours à bon escient. Que se passe-t-il sur le plan neurologique?

Un bruit soudain de source incertaine. Une scène terrifiante d’un film d’horreur. Un animal menaçant qui court dans notre direction. On sursaute, le souffle court, notre cœur s’accélère et notre ventre se noue. Nous pouvons rester paralysés, fuir ou attaquer. Mais pas toujours à bon escient. Que se passe-t-il sur le plan neurologique?

Lia Antico, Genève, doctorante en neurosciences, Université de Genève

Dieu aurait-il pu s’en douter? Lorsqu’il décida de bannir l’homme du jardin d’Éden, de l’éloigner de l’arbre de vie pour avoir mangé ses fruits de la connaissance du bien et du mal, il posta devant l’enceinte du paradis des chérubins armés de glaives flamboyants… Comment aurait-il pu se douter que ces flammes exerceraient sur Adam et ses descendants une fascination analogue à celle du savoir et de l’immortalité qui, de l’humble feu de camp des origines jusqu’au feu nucléaire, ne cesserait jamais?

Dieu aurait-il pu s’en douter? Lorsqu’il décida de bannir l’homme du jardin d’Éden, de l’éloigner de l’arbre de vie pour avoir mangé ses fruits de la connaissance du bien et du mal, il posta devant l’enceinte du paradis des chérubins armés de glaives flamboyants… Comment aurait-il pu se douter que ces flammes exerceraient sur Adam et ses descendants une fascination analogue à celle du savoir et de l’immortalité qui, de l’humble feu de camp des origines jusqu’au feu nucléaire, ne cesserait jamais?

Jacques Arnould, Paris, théologien et historien des sciences, est chargé des questions d’éthique au Centre national d’études spatiales, à Paris. Parmi ses nombreux livres, citons Oublier la Terre? La conquête spatiale 2.0. (Paris, Le Pommier, 2018) et son dernier ouvrage, Quand les hommes se prennent pour Dieu (2020).[1]

Réfléchissant à la peur, je me suis rappelé une expérience berlinoise au milieu des années 70. J’étais en Allemagne pour une formation spirituelle, celle que l’on fait chez les jésuites à la fin des études, après quelques années d’insertion professionnelle: il s’agit à la fois d’une sorte de bilan et d’une forme de renouvellement des racines spirituelles. Au loin brillaient les lumières du mur de Berlin, protégé par les féroces vopos…

Jean-Blaise Fellay sj, Villars-sur-Glâne, historien, a été directeur spirituel des séminaires diocésains des évêchés de Lausanne, Genève et Fribourg et de Sion, professeur à l’Institut Philanthropos et rédacteur en chef de notre revue durant 14 ans. Il tient une chronique régulière sur jesuites.ch.

Quand l’enfer habitait le Moyen Âge. Ce qu'on doit à Delumeau

Michel Grandjean Chaque génération compte quelques historiens qui ouvrent des voies nouvelles. Jean Delumeau, qui vient de mourir à près de 97 ans, aura été de ceux-là. Parmi les thèmes qui ont guidé ses recherches, il en est un, central: l’histoire de la peur et du besoin de sécurité, au Moyen Âge en particulier, en interaction avec le christianisme.

Chaque génération compte quelques historiens qui ouvrent des voies nouvelles. Jean Delumeau, qui vient de mourir à près de 97 ans, aura été de ceux-là. Parmi les thèmes qui ont guidé ses recherches, il en est un, central: l’histoire de la peur et du besoin de sécurité, au Moyen Âge en particulier, en interaction avec le christianisme.

Cet article de Michel Grandjean, membre de la direction du Festival Histoire et Cité, est publié dans notre revue d'avril 2020, dans notre dossier Peurs. Il est exceptionnellement partagé sur notre site, le Festival Histoire et Cité n'ayant pas pu avoir lieu.

Les changements provoqués par l’intelligence artificielle (IA) affectent la façon dont l’homme perçoit la réalité et la nature humaine elle-même. La recherche en IA doit aujourd’hui s’assurer que cette technologie soit mise au service de la «famille humaine» et pour cela certains critères doivent être pris en compte et fixés par la loi. Tel est le sens de l’Appel de Rome pour une éthique de l’IA, signé au Vatican le 28 février par des experts. L’objectif est de guider toute évolution future du secteur.

Les changements provoqués par l’intelligence artificielle (IA) affectent la façon dont l’homme perçoit la réalité et la nature humaine elle-même. La recherche en IA doit aujourd’hui s’assurer que cette technologie soit mise au service de la «famille humaine» et pour cela certains critères doivent être pris en compte et fixés par la loi. Tel est le sens de l’Appel de Rome pour une éthique de l’IA, signé au Vatican le 28 février par des experts. L’objectif est de guider toute évolution future du secteur.

Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Fribourg, Genève et Neuchâtel, a signé un décret stipulant l'arrêt provisoire de toutes les messes dans le Canton de Genève, et ce jusqu'au 15 mai 2020, y compris pendant la Période pascale. Il s'agit pour l’Église de suivre les nouvelles consignes du Conseil d’État genevois pour lutter contre la propagation du coronavirus, des mesures qui concernent aussi les offices religieux. «Hormis la question du nombre de participants, c'est surtout l’impossibilité de garantir le respect de la distance sociale de 2m entre chaque personne qui pose problème», explique l'évêque.

Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse de Lausanne, Fribourg, Genève et Neuchâtel, a signé un décret stipulant l'arrêt provisoire de toutes les messes dans le Canton de Genève, et ce jusqu'au 15 mai 2020, y compris pendant la Période pascale. Il s'agit pour l’Église de suivre les nouvelles consignes du Conseil d’État genevois pour lutter contre la propagation du coronavirus, des mesures qui concernent aussi les offices religieux. «Hormis la question du nombre de participants, c'est surtout l’impossibilité de garantir le respect de la distance sociale de 2m entre chaque personne qui pose problème», explique l'évêque.

Le site polonais AtlasNienawisci.pl (Atlas de la haine) a indiqué qu’en janvier 2020, 31% des habitants du pays vivaient dans des zones déclarées Libres de l’idéologie LGBT. Une animosité anti-homosexuelle en expansion, qui est soutenue par une partie de l’Église polonaise.

Le site polonais AtlasNienawisci.pl (Atlas de la haine) a indiqué qu’en janvier 2020, 31% des habitants du pays vivaient dans des zones déclarées Libres de l’idéologie LGBT. Une animosité anti-homosexuelle en expansion, qui est soutenue par une partie de l’Église polonaise.

À côté du panneau signalant l’entrée sur la commune de Niedrzwica Duza, une petite ville de l’est de la Pologne, un panneau Strefna wolna od LGBT (zone libre d’idéologie LGBT) a été fixé. Un homme pose fièrement à côté. Des dizaines d’autres exemples peuvent être trouvés sur Internet, de citoyens polonais ayant affiché de tels photos sur les réseaux sociaux. Ces personnes composent le gros des troupes de la «croisade» menée en Pologne contre les milieux LGBTQI+. Le slogan «zone libre d’idéologie LGBT» agit un peu comme leur bannière. Il a été lancé en juillet 2019 par le quotidien conservateur Gazeta polska, qui est allé jusqu’à distribuer des autocollants reproduisant le slogan et arborant un drapeau arc-en-ciel barré.

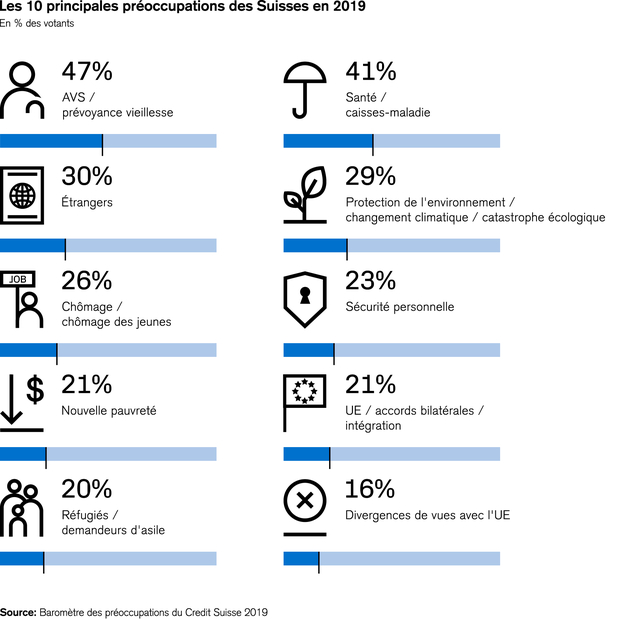

En Suisse, depuis 1992 et le rejet de l'EEE (Espace économique européen), l’incertitude croissante va et vient au grès des circonstances. Or les sociétés qui peuvent s’appuyer sur une politique du centre forte respirent la confiance; en revanche, dans les sociétés polarisées, la peur règne en maître. Il est donc peut-être temps de renforcer à nouveau dans notre pays une politique du centre.

En Suisse, depuis 1992 et le rejet de l'EEE (Espace économique européen), l’incertitude croissante va et vient au grès des circonstances. Or les sociétés qui peuvent s’appuyer sur une politique du centre forte respirent la confiance; en revanche, dans les sociétés polarisées, la peur règne en maître. Il est donc peut-être temps de renforcer à nouveau dans notre pays une politique du centre.

Il y a des carrefours dans une vie où l’on est envahi d’un puissant désir de nouer la gerbe de tout ce qui nous a animés, de nos écrits, afin de partager avec les amis le sens que notre boussole interne a initié dans notre foi comme dans nos engagements. Aucun lieu n’a été ignoré par Maurice Gardiol, qui a été diacre dans l’Église protestante de Genève: groupes bibliques, revue Chantiers, Presses bibliques universitaires, Éditions Ouverture, Centre social protestant (CSP), Entraide protestante suisse (EPER), Camarada, etc. C’est au grand large que son ouverture sur le monde lui a fait rencontrer des migrants, des réfugiés, des prisonniers… Il a été de tous les combats, même en politique comme membre de l’Assemblée constituante de la République et canton de Genève.

Il y a des carrefours dans une vie où l’on est envahi d’un puissant désir de nouer la gerbe de tout ce qui nous a animés, de nos écrits, afin de partager avec les amis le sens que notre boussole interne a initié dans notre foi comme dans nos engagements. Aucun lieu n’a été ignoré par Maurice Gardiol, qui a été diacre dans l’Église protestante de Genève: groupes bibliques, revue Chantiers, Presses bibliques universitaires, Éditions Ouverture, Centre social protestant (CSP), Entraide protestante suisse (EPER), Camarada, etc. C’est au grand large que son ouverture sur le monde lui a fait rencontrer des migrants, des réfugiés, des prisonniers… Il a été de tous les combats, même en politique comme membre de l’Assemblée constituante de la République et canton de Genève.

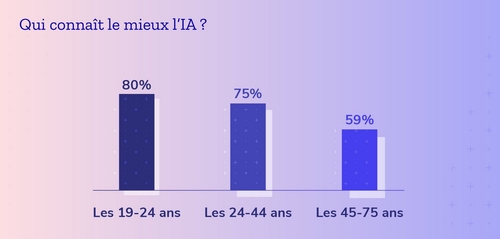

La Fondation Mozilla a sondé les internautes des quatre coins du monde à propos de leurs connaissances et opinions sur l’intelligence artificielle (IA). Plus de 66’800 personnes lui ont répondu. Elle a publié ses résultats en ligne le 7 novembre 2019. Un peu plus de la moitié des personnes interrogées estiment avoir «quelques connaissances» sur l’IA et seulement 10% être «bien informées». Elles ressentent plutôt de l’inquiétude (32%), de la curiosité (30%) et de l’espoir (27%) face à l’IA. Et globalement, les Sud-Américain(e)s et les plus jeunes estiment avoir plus de connaissances sur l’IA et sont moins inquiets.

La Fondation Mozilla a sondé les internautes des quatre coins du monde à propos de leurs connaissances et opinions sur l’intelligence artificielle (IA). Plus de 66’800 personnes lui ont répondu. Elle a publié ses résultats en ligne le 7 novembre 2019. Un peu plus de la moitié des personnes interrogées estiment avoir «quelques connaissances» sur l’IA et seulement 10% être «bien informées». Elles ressentent plutôt de l’inquiétude (32%), de la curiosité (30%) et de l’espoir (27%) face à l’IA. Et globalement, les Sud-Américain(e)s et les plus jeunes estiment avoir plus de connaissances sur l’IA et sont moins inquiets.