En plus d’avoir un «cerveau», une machine peut-elle avoir une conscience? La question renvoie à l’éternel et inextricable problème du rapport entre l’esprit et le cerveau, et à l’autre problème, tout aussi complexe, du rapport entre le corps et l’esprit. L’étude du langage et l’expérience du dilemme éthique éclairent le débat.

En plus d’avoir un «cerveau», une machine peut-elle avoir une conscience? La question renvoie à l’éternel et inextricable problème du rapport entre l’esprit et le cerveau, et à l’autre problème, tout aussi complexe, du rapport entre le corps et l’esprit. L’étude du langage et l’expérience du dilemme éthique éclairent le débat.

Giovanni Cucci sj, Rome, professeur de philosophie et de psychologie à l’Université grégorienne de Rome. Adaptation et traduction d’un article paru le 4 janvier 2020 dans la Civiltà Cattolica.

Toiles de maîtres, symphonies: les techniques d’intelligence artificielle investissent l’art et son marché, renouvelant cette question habitant déjà le XXe siècle: les machines peuvent-elles créer? Tout dépend finalement de l’intention de ceux qui les gèrent… ou qui acceptent de lâcher prise.

Docteur en Sciences de la société (Université de Genève) et en informatique (École polytechnique fédérale de Lausanne), Nicolas Nova enseigne l’anthropologie des cultures numériques à la Haute école d’art et de design de Genève. Il a cofondé Near Future Laboratory, une agence de prospective et d’innovation impliquée dans des projets de design fiction.

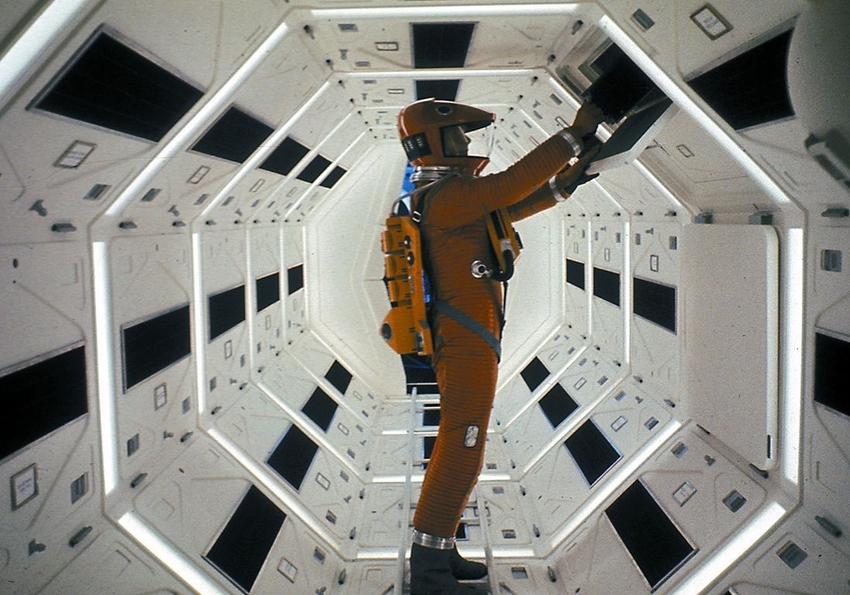

Parmi les peurs contemporaines, celles véhiculées par le développement de l’intelligence artificielle ne sont pas des moindres. Attributs de la science-fiction et de son art de la métaphore, leur questionnement en dit long sur notre condition humaine d’aujourd’hui.

Parmi les peurs contemporaines, celles véhiculées par le développement de l’intelligence artificielle ne sont pas des moindres. Attributs de la science-fiction et de son art de la métaphore, leur questionnement en dit long sur notre condition humaine d’aujourd’hui.

Marc Atallah, directeur de la Maison d’Ailleurs, Yverdons-les-Bains, dirige depuis 2011 le Musée vaudois de la science-fiction. Il est enseignant à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne. Son champ d’étude

touche à la littérature, l’imaginaire des technosciences et l’humanisme.

L’intelligence des autres est parfois stupéfiante. Quand elle nous surprend par sa clairvoyance dans une situation compliquée, quand elle suggère avec élégance des solutions à des problèmes qui nous découragent. La nature humaine accueille aussi l’exceptionnel, le génie, et l’autre qu’on admire demeure un alter ego. Qu’en est-il par contre de cette intelligence dite artificielle?

L’intelligence des autres est parfois stupéfiante. Quand elle nous surprend par sa clairvoyance dans une situation compliquée, quand elle suggère avec élégance des solutions à des problèmes qui nous découragent. La nature humaine accueille aussi l’exceptionnel, le génie, et l’autre qu’on admire demeure un alter ego. Qu’en est-il par contre de cette intelligence dite artificielle?

Jean-Michel Besnier, Paris, philosophe et politologue, professeur émérite à la Sorbonne, spécialisé dans la philosophie et l’éthique des technologies. Jean-Michel Besnier fait partie de divers comités d’éthique et conseils scientifiques. Parmi ses ouvrages, on peut citer L’Homme simplifié: le syndrome de la touche étoile (Paris, Fayard 2012, 208 p.).

Les révolutions illibérales en Europe centrale et orientale

Roman Krakovsky Depuis quelques années, les gouvernements de plusieurs pays d’Europe centrale s’en prennent à la démocratie libérale, proposant de reconstruire la communauté nationale selon des principes illibéraux. Cette guerre contre le libéralisme trouve en partie sa source dans les peurs pour l’existence de la nation.

Depuis quelques années, les gouvernements de plusieurs pays d’Europe centrale s’en prennent à la démocratie libérale, proposant de reconstruire la communauté nationale selon des principes illibéraux. Cette guerre contre le libéralisme trouve en partie sa source dans les peurs pour l’existence de la nation.

Roman Krakovsky, Genève, chargé de cours, Global Studies Institute, Université de Genève; il est un historien, spécialiste de l’Europe centrale et orientale. Il a consacré de nombreux ouvrages à cette région, dont Le Populisme en Europe centrale et orientale. Un avertissement pour le monde? (Paris, Fayard 2019, 342 p.).

L’engagement politique vous propulse dans l’espace public, traditionnellement réservé aux hommes. J’ai commencé jeune la politique et je n’avais pas conscience que j’allais franchir une barrière invisible entre ma vie privée et une autre vie, désormais publique, avec les risques que cela comporte. La première fois que l’ai compris, c’est lorsque l’épicier de mon quartier m’a félicitée pour ma prise de parole à la télévision!

L’engagement politique vous propulse dans l’espace public, traditionnellement réservé aux hommes. J’ai commencé jeune la politique et je n’avais pas conscience que j’allais franchir une barrière invisible entre ma vie privée et une autre vie, désormais publique, avec les risques que cela comporte. La première fois que l’ai compris, c’est lorsque l’épicier de mon quartier m’a félicitée pour ma prise de parole à la télévision!

Anne Moratti, Genève, ancienne Conseillère municipale de la Ville de Genève; elle a siégé 12 ans au Conseil municipal de la Ville de Genève pour les Verts. Elle est vice-présidente de la Fondation pour le logement social de la Ville de Genève.

Une police communautaire. Entretien avec Didier Froidevaux

Écrit par Lucienne BittarLe sentiment d’insécurité relève pour grande part de données subjectives. À Genève, à l’instar d’autres cantons, la police présente chaque année les statistiques objectives de la criminalité et opère tous les trois ans un diagnostic local de sécurité par sondage de la population. Pour Didier Froidevaux, directeur de la Stratégie de la police genevoise, le croisement des résultats plaide en faveur du développement d’une police de proximité.

Debout, le petit enfant hésite, mais marche avec assurance parce qu’il sait que, s’il tombe, ce sera dans les bras de sa maman ou de son papa. Comme ce petit, nous avons moins peur lorsque nous sommes «assurés» contre les risques de chute, même si nous comptons moins sur les relations personnelles que sur notre État de droit, ses assurances sociales et son système financier qui permet d’amortir les chocs économiques. Douce illusion.

Debout, le petit enfant hésite, mais marche avec assurance parce qu’il sait que, s’il tombe, ce sera dans les bras de sa maman ou de son papa. Comme ce petit, nous avons moins peur lorsque nous sommes «assurés» contre les risques de chute, même si nous comptons moins sur les relations personnelles que sur notre État de droit, ses assurances sociales et son système financier qui permet d’amortir les chocs économiques. Douce illusion.

Étienne Perrot sj, Lyon, économiste, est professeur invité à l’Université de Fribourg. Il est l’auteur de plusieurs livres sur l’argent et le discernement managérial, dont Refus du risque et catastrophes financières (Paris, Salvator 2011, 296 p.)

Qui a peur de l’ensauvagement du monde? Moi? Vous? Sans doute le dessinateur Tom Tirabosco qui évoque sans complaisance, à travers des dessins et des albums engagés, l’effondrement social et écologique auquel nos sociétés font face, à l’image de ses récents ouvrages.[1] Le Genevois nous invite, dans son porte-folio ci-après, à regarder quatre de nos peurs droit dans les yeux.

Qui a peur de l’ensauvagement du monde? Moi? Vous? Sans doute le dessinateur Tom Tirabosco qui évoque sans complaisance, à travers des dessins et des albums engagés, l’effondrement social et écologique auquel nos sociétés font face, à l’image de ses récents ouvrages.[1] Le Genevois nous invite, dans son porte-folio ci-après, à regarder quatre de nos peurs droit dans les yeux.

Nous vivons une époque anxiogène, traversée de grandes peurs collectives: dangers climatiques, surpopulation mondiale, nouvelles épidémies (celle du coronavirus faisant office de dernière née), exodes migratoires, brutalités urbaines, complots de toutes sortes, transhumanisme et intelligence artificielle... Face au danger, deux réactions sont courantes: l’évitement, qui peut se traduire en déni ou je-m’en-foutisme, ou la riposte. Si cela se révèle souvent opportun sur le plan individuel, c’est rarement le cas au niveau politique.

Nous vivons une époque anxiogène, traversée de grandes peurs collectives: dangers climatiques, surpopulation mondiale, nouvelles épidémies (celle du coronavirus faisant office de dernière née), exodes migratoires, brutalités urbaines, complots de toutes sortes, transhumanisme et intelligence artificielle... Face au danger, deux réactions sont courantes: l’évitement, qui peut se traduire en déni ou je-m’en-foutisme, ou la riposte. Si cela se révèle souvent opportun sur le plan individuel, c’est rarement le cas au niveau politique.