Philosophie

«Qu’il fait / bon vivre / quand on / revient chez soi / que l’on / revoit le toit / où vous / attend la joie / la joie / de vivre / les amis d’autrefois / bonjour», scandaient les Compagnons de la chanson au début des années 60. Le retour à la maison, suite à un dépaysement bienvenu, est-il vraiment toujours ce lieu de bonheur chanté par les poètes?

«Qu’il fait / bon vivre / quand on / revient chez soi / que l’on / revoit le toit / où vous / attend la joie / la joie / de vivre / les amis d’autrefois / bonjour», scandaient les Compagnons de la chanson au début des années 60. Le retour à la maison, suite à un dépaysement bienvenu, est-il vraiment toujours ce lieu de bonheur chanté par les poètes?

Étienne Perrot sj, Lyon, est un économiste, enseignant invité à l’Université de Fribourg où il enseigne l’éthique des affaires. Il est l’auteur de nombreux ouvrages autour de la relation à l’argent et du discernement managérial.

Sebastian Dieguez est chercheur au Laboratoire de sciences cognitives et neurologiques de l’Université de Fribourg. Il est l’auteur de Total Bullshit ! Au cœur de la post-vérité (Paris, PUF 2018, 358 p.).

2016 aurait signé notre entrée dans l’ère de la post-vérité, un monde régi par des «circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d’influence pour former l’opinion publique que l’appel à l’émotion et aux croyances personnelles» (Oxford Dictionaries). Ne s’agit-il pas, de fait, d’une excroissance, d’un type de rapport au savoir et à la vérité déjà fort ancien, baptisé aujourd’hui bullshit? Ne nous méprenons pas, derrière ce mot argotique anglais se cache une inquiétante réalité.

Que se passe-t-il donc dans nos sociétés? Pourquoi les crises se multiplient-elles, alors que jamais on a tant œuvré pour la liberté et le bonheur? Parce que la modernité dérègle la relation au monde, «c'est-à-dire la manière dont les sujets que nous sommes font l'expérience du monde et prennent position par rapport à lui».

Que se passe-t-il donc dans nos sociétés? Pourquoi les crises se multiplient-elles, alors que jamais on a tant œuvré pour la liberté et le bonheur? Parce que la modernité dérègle la relation au monde, «c'est-à-dire la manière dont les sujets que nous sommes font l'expérience du monde et prennent position par rapport à lui».

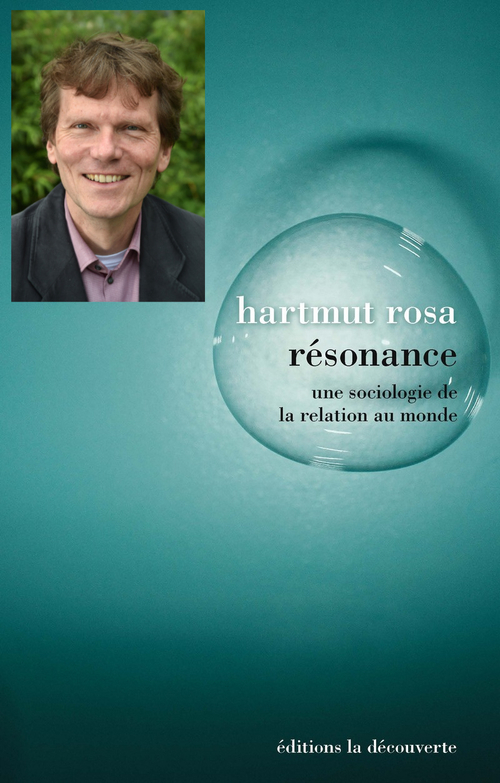

La réponse que propose Rosa, dans son ouvrage qui fait déjà référence Résonance: une sociologie de la relation au monde (la Découverte 2018), peut sembler surprenante. Mais qui lira attentivement le philosophe et sociologue allemand découvrira qu'elle permet de rendre compte d'une multitude de phénomènes ambiants déroutants, apparemment sans liens entre eux. Il comprendra mieux ce qu'il vit lui-même, par exemple dans son rapport à la nature ou à la musique. Et il en sera convaincu à son tour: c'est bien là l'un des nœuds du problème. Mieux encore, il pourra peut-être faire sien ce credo optimiste de l'auteur: «Une autre façon d'être-au-monde, une autre forme de relation au monde est possible», gage d'une vie meilleure.

Le passé européen est marqué par un passif de violences mutuelles encore insuffisamment thématisées. Une partie du passé «ne passe pas», affirme le philosophe français Jean-Marc Ferry (chaire de Philosophie de l'Europe, Alliance Europa), qui plaide en faveur d'un nouveau rapport à la mémoire. Cette réflexion sur l’identité politique de l’Europe a été publiée par europeinfos, le mensuel de la Commission des conférences épiscopales de l'UE et du Jesuit European Office.

Le passé européen est marqué par un passif de violences mutuelles encore insuffisamment thématisées. Une partie du passé «ne passe pas», affirme le philosophe français Jean-Marc Ferry (chaire de Philosophie de l'Europe, Alliance Europa), qui plaide en faveur d'un nouveau rapport à la mémoire. Cette réflexion sur l’identité politique de l’Europe a été publiée par europeinfos, le mensuel de la Commission des conférences épiscopales de l'UE et du Jesuit European Office.

La planète accueille 227 397 nouvelles personnes chaque jour. La maîtrise de la démographie comme seul levier pour préserver un écosystème en péril pose question. Comment poser un regard bienveillant -dans le sens de «veiller au bien»- sur le monde dans lequel nous vivons? La recherche du bien, qui englobe celle de l’intérêt commun, appartient-elle à la sphère politique?

Myriam Bettens (Lariche), Genève, est théologienne et journaliste

Comment comprendre les émois ressentis à l’écoute de la musique? Pourquoi nous touche-t-elle autant? La philosophie s’est de toujours intéressée à la puissance émotionnelle de la musique, en particulier au phénomène de la contagion affective. Elle poursuit aujourd’hui cette exploration de la question.

Federico Lauria est chercheur à l’Université de Genève et de New York. Il travaille, dans une perspective interdisciplinaire, sur divers projets liés aux sciences affectives, tels que la musique, la duperie de soi, la curiosité et la mort. Il vient de co-publier The Nature of Desire (New York, Oxford University Press 2017, 360 p.).

S’il est un verbe d’une grande richesse symbolique et de sens, c’est bien exister. Son origine latine ouvre un vaste champ exploratoire, qui ne peut que stimuler les linguistes et les philosophes.

Stjepan Kusar est responsable de la bibliothèque des jésuites de Carouge. Il enseigne la philosophie à l’Université catholique de Croatie.

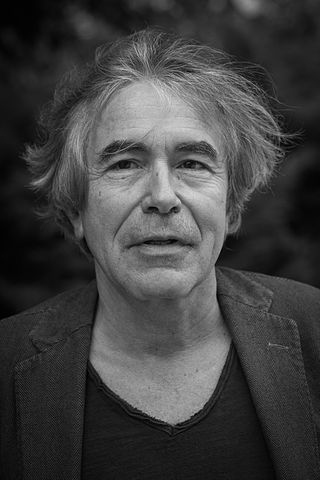

Fr. Jullien, 2013 © Claude Truong-NgoComment exister sans y être appelé?

Fr. Jullien, 2013 © Claude Truong-NgoComment exister sans y être appelé?

Qu’est-ce qu’«exister»? Le sinologue François Jullien, l’un des philosophes contemporains les plus traduits, puise désormais dans la pensée chrétienne pour répondre à la question. Il ose ainsi affirmer qu’exister, c’est vivre dans ce monde sans être de ce monde. Mais impossible pour lui d’aller jusqu’à dire que l’homme existe grâce à l’Autre. Le théologien et essayiste Yvan Mudry nous propose une présentation critique de l’œuvre de François Jullien, soulignant ses contradictions.

François Jullien a forgé un outil remarquable. En comparant culture occidentale et culture chinoise, il a, dans un premier temps, mis en évidence d’importantes zones d’ombre de nos systèmes de pensée.

Plus...

Le mythe contemporain du risque 0, issu de la peur de la mort et du désir de la contrôler, prend des accents apocalyptiques sur le plan collectif où les catastrophes naturelles agissent comme des aiguillons. Ces légitimes inquiétudes appellent à une meilleure acceptation du risque.

Le mythe contemporain du risque 0, issu de la peur de la mort et du désir de la contrôler, prend des accents apocalyptiques sur le plan collectif où les catastrophes naturelles agissent comme des aiguillons. Ces légitimes inquiétudes appellent à une meilleure acceptation du risque.

Chercheur au Centre François Viète d’histoire des sciences et des techniques, Frédéric Le Blay est spécialiste des savoirs et des sciences de l’Antiquité. Depuis fin 2015, il dirige le programme international ATLANTYS, qui porte sur l’imaginaire de la fin du monde et l’expérience de la catastrophe (atlantys.hypotheses.org).

La question migratoire est omniprésente et pourtant l’impression d’un désordre politique et d’un brouillard moral semble tenace. Et si nous changions radicalement de point d’observation ? Une visite dans la salle d’attente des futurs habitants de la planète fournit des pistes éthiques.

Docteur en droit, Johan Rochel est chargé de cours à l’Université de St-Gall. Il est vice-président du think thank «foraus», forum de politique étrangère, et l’auteur de Repenser l’immigration: une boussole éthique (Lausanne, PPUR 2016, 144 p.).

La prise compulsive de selfies, le plaisir pris à se photographier soi-même, amène à cette question, sans doute hâtive mais légitime: est-on confronté à une manière de narcissisme? Question de moraliste en mal de jugement, étrangère au mythe auquel il est fait référence, celui de Narcisse.

Initié à la philosophie par Paul Ricœur, Philibert Secretan a enseigné la philosophie au Collège de Genève et à la Faculté de théologie de Fribourg. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Édith Stein. À la recherche d’un visage perdu, Paris, Ad Solem 2014, 76 p.

L’opposition entre humanité et animalité est encore systématiquement enseignée comme découlant de celle entre culture et nature. Ce qui est conféré à l’homme (la culture, l’histoire, la sociabilité, la liberté, l’art, etc.) est présenté comme un attribut absent chez l’animal –tout animal– comme si cette privation rendait l’homme plus humain...

L’opposition entre humanité et animalité est encore systématiquement enseignée comme découlant de celle entre culture et nature. Ce qui est conféré à l’homme (la culture, l’histoire, la sociabilité, la liberté, l’art, etc.) est présenté comme un attribut absent chez l’animal –tout animal– comme si cette privation rendait l’homme plus humain...

Un article paru dans notre dossier Des animaux et des hommes, du numéro 681.