Elle n’avait que peu de sympathie pour les alcooliques. Depuis son balcon étroit, accoudée à la balustrade, une tasse de café brûlant à la main, elle estimait avoir ses raisons. De bonnes raisons. Mais lui, qui marchait lentement, avec ses cheveux rares et pourtant longs, dans cette rue déserte qu’elle surplombait de deux étages, l’était-il vraiment, alcoolique? Dans son esprit, c’était chose admise. Pourtant elle ne l’avait jamais côtoyé à moins de dix mètres, le samedi, une fois par mois. Peut-on connaître quelqu’un, dans ces conditions?

Bernard Utz, né en 1987, a publié son premier roman, Un toit, en début d’année (éd. D’autre part, Genève 2020, 120 p.). Il a étudié la science politique et les sciences de l’environnement. Il collabore à la Journée suisse de la lecture à voix haute, pour l’Institut suisse Jeunesse et Médias.

À l’occasion des 50 ans de la fin de la guerre civile du Nigeria, Didier Ruef a suivi le Père Gerald Chukwudi Ani dans son pays natal, le temps d’un reportage. Né en 1973 à Agbani, dans l’État d’Enugu, un siècle après que le christianisme soit arrivé au Biafra dans les malles des Britanniques, Gerald Chukwudi Ani a été ordonné prêtre au Tessin en 2009. Les attentes de ses proches restés au pays sont à la mesure de ses deux casquettes d'émigré et de prêtre.

Didier Ruef, d’origine genevoise, vit à Lugano depuis 25 ans. Photographe de renommée internationale, il a reçu de nombreux prix et ses reportages ont été publiés dans divers journaux et magazines suisses et étrangers.

En avril dernier, l’exposition Noir et blanc, une esthétique de la photographie devait ouvrir ses portes au Grand Palais de Paris.[1] Un tel titre attire l’attention. En 2020, le noir et blanc est-il tellement marginalisé face au déferlement des photographies en couleurs qu’il devient nécessaire de le repositionner sur le devant de la scène? L’histoire montre que les rapports entre noir et blanc et couleur dans la photographie sont bel et bien conditionnés par les hiérarchies culturelles.

En avril dernier, l’exposition Noir et blanc, une esthétique de la photographie devait ouvrir ses portes au Grand Palais de Paris.[1] Un tel titre attire l’attention. En 2020, le noir et blanc est-il tellement marginalisé face au déferlement des photographies en couleurs qu’il devient nécessaire de le repositionner sur le devant de la scène? L’histoire montre que les rapports entre noir et blanc et couleur dans la photographie sont bel et bien conditionnés par les hiérarchies culturelles.

Nathalie Boulouch, Rennes (F), historienne d’art, est maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain et photographie, à l’Université Rennes 2. Elle est l'auteure de Le ciel est bleu: une histoire de la photographie couleur (Paris, Textuel 2011, 216 p.).

Le trajet qui conduit vers le Vitrocentre, au château de Romont, longe la Collégiale de la ville, un sublime édifice médiéval, doté d’un ensemble emblématique de vitraux du XIVe au XXe siècle. Les merveilles de cette église côtoyée durant trente ans m’ont procuré une sensation qui a profondément marqué ma perception des vitraux : ces œuvres d’art ne sont jamais les mêmes.[1]

Le trajet qui conduit vers le Vitrocentre, au château de Romont, longe la Collégiale de la ville, un sublime édifice médiéval, doté d’un ensemble emblématique de vitraux du XIVe au XXe siècle. Les merveilles de cette église côtoyée durant trente ans m’ont procuré une sensation qui a profondément marqué ma perception des vitraux : ces œuvres d’art ne sont jamais les mêmes.[1]

Stefan Trümpler est historien de l’art. Il a dirigé pendant une trentaine d’année le Vitrocentre Romont, Centre de recherche sur le vitrail et les arts du verre, ainsi que le Vitromusée de Romont. Il est chercheur et artiste. Cet article se base sur une contribution parue dans le Nike-Bulletin 1/2019, revue du Centre national d’information sur le patrimoine culturel NIKE.

Comme notre monde serait triste en noir et blanc! Sans les couleurs, nous serions amputés d’une large part de notre gamme émotionnelle et de nos possibles. S’appuyant sur une importante littérature scientifique, le coloriste Jean-Gabriel Causse a étudié les influences physiologiques et psychologiques des couleurs sur nos humeurs et comportements, sur notre créativité, nos capacités cognitives, notre sexualité et performances sportives...

Créatif publicitaire durant de nombreuses années, Jean-Gabriel Causse s’est spécialisé dans le conseil en couleurs dans le monde industriel, en France et au Japon. II est membre depuis 2007 du Comité français de la couleur et auteur de L’étonnant pouvoir des couleurs (Paris, Éd. du Palio 2014, 190 p.).

Lucienne Bittar: Que ce soit dans L’Étonnant pouvoir des couleurs ou dans votre roman Les crayons de couleurs,[1] où vous dessinez une société d’où les couleurs auraient brusquement disparu, vous défendez la thèse que chacune d’entre elles a un rôle, que ce n’est pas pour rien que nous sommes capables de les percevoir.

Avant de porter un aliment et une boisson à la bouche, on les regarde. Parfois sans en avoir conscience, souvent en salivant. Quelle est votre réaction face à une belle tranche de pastèque rouge? Et mangeriez-vous une fraise bleue? La couleur joue un rôle si important dans notre alimentation que nous avons commencé très tôt à travestir -à «améliorer»- les teintes que Mère nature donne à nos fruits, légumes, viandes, céréales, poissons et boissons. Non sans dérapages.

Annick Chevillot, Lausanne, journaliste

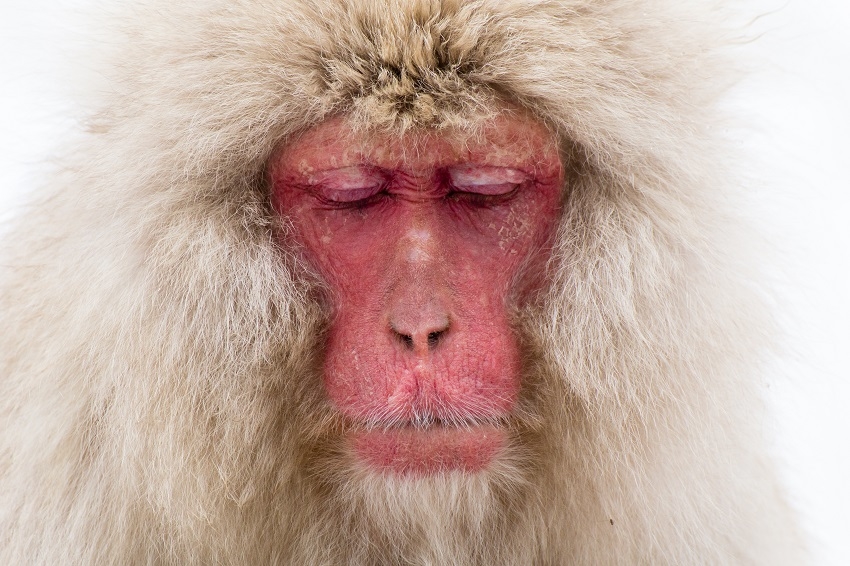

De la coccinelle au zèbre, en passant par le perroquet, le caméléon ou encore le poisson-cachemire, la faune déploie une multitude de couleurs et de motifs, parfois spectaculaires. Les naturalistes ont d’abord été surpris par cette palette qu’offrent les animaux; Darwin lui-même s’en étonnait! Mais cette exubérance n’est pas simplement beauté, elle a sa nécessité.

De la coccinelle au zèbre, en passant par le perroquet, le caméléon ou encore le poisson-cachemire, la faune déploie une multitude de couleurs et de motifs, parfois spectaculaires. Les naturalistes ont d’abord été surpris par cette palette qu’offrent les animaux; Darwin lui-même s’en étonnait! Mais cette exubérance n’est pas simplement beauté, elle a sa nécessité.

Chloé Laubu est docteure en biologie du comportement animal et vulgarisatrice scientifique. Voir son site Élan d’Sciences.

Nos comportements sont étudiés, décodés, évalués… Mais quand il s’agit de définir scientifiquement les états d’âme, cela se corse. Prenons le bonheur. Quels sont les marqueurs neurobiologiques qui l’identifient? Tout dépend de ce que l’on mesure. Pour les neurobiologistes, l’une des pistes du bonheur passerait par la motivation et la récompense, toutes deux moteurs de l’action.

Nos comportements sont étudiés, décodés, évalués… Mais quand il s’agit de définir scientifiquement les états d’âme, cela se corse. Prenons le bonheur. Quels sont les marqueurs neurobiologiques qui l’identifient? Tout dépend de ce que l’on mesure. Pour les neurobiologistes, l’une des pistes du bonheur passerait par la motivation et la récompense, toutes deux moteurs de l’action.

Sébastien Bouret est neurobiologiste spécialiste des circuits de la motivation chez les primates (CNRS, Paris). Ses recherches vont des mécanismes neurobiologiques aux causes ultimes en éthologie, à savoir comprendre l’évolution des espèces.

Au temps des Lumières, L’Utopie (1516) de Thomas More génère un enthousiasme appuyé, car le roman escorte l’espoir politique et social du bonheur dans la cité juste, ce qui semble assez paradoxal. Figée dans la perfection, hors de l’histoire, l’utopie en effet force au bonheur, avec l’égalité contre la liberté, alors qu’au XVIIIe siècle l’impératif du bonheur politique en contrat social valide a contrario les libertés légales de l’individu.

Au temps des Lumières, L’Utopie (1516) de Thomas More génère un enthousiasme appuyé, car le roman escorte l’espoir politique et social du bonheur dans la cité juste, ce qui semble assez paradoxal. Figée dans la perfection, hors de l’histoire, l’utopie en effet force au bonheur, avec l’égalité contre la liberté, alors qu’au XVIIIe siècle l’impératif du bonheur politique en contrat social valide a contrario les libertés légales de l’individu.

Michel Porret, est professeur d’histoire moderne à l'Université de Genève. Spécialiste du siècle des Lumières, ses recherches portent notamment sur l’histoire de l’État moderne et de la justice.

Il y a fort à parier que toutes les civilisations ont affronté la question -mieux, le mystère- du bonheur et de son corollaire le malheur. L’Inde et l’hindouisme ne font pas exception. En témoignent les textes les plus anciens, les Védas, ces quelque mille poèmes ou hymnes considérés comme la première strate de la révélation. Leurs traces, toujours vivaces, ont été relues par les Upanishad [1] qui ouvrent un nouveau chemin d’accès à la plénitude.

Jacques Scheuer sj est professeur émérite d’histoire des religions de l’Asie à Louvain-la-Neuve et animateur des Voies de l’Orient (Bruxelles), un centre pour la rencontre entre les cultures et entre les spiritualités. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Un chrétien dans les pas de Bouddha (Bruxelles, Lessius 2010, 208 p.) et Une traversée des Upanishad (Paris, Les Deux Océans 2019, 121 p.).