Histoire

Paul PassyC’est en France qu’il faut aller chercher les origines des Chrétiens de gauche romands (CGR). Ce mouvement a succédé à la Fédération romande des socialistes chrétiens (FRSC), fondée en 1914. Un mouvement qui a connu ses heures de gloire avant de péricliter, et qui cherche aujourd’hui un nouveau dynamisme. Un article de Jean-François Martin, secrétaire des CGR.

Paul PassyC’est en France qu’il faut aller chercher les origines des Chrétiens de gauche romands (CGR). Ce mouvement a succédé à la Fédération romande des socialistes chrétiens (FRSC), fondée en 1914. Un mouvement qui a connu ses heures de gloire avant de péricliter, et qui cherche aujourd’hui un nouveau dynamisme. Un article de Jean-François Martin, secrétaire des CGR.

Trois femmes et trois loups par Eugène Grasset (1841-1917) – domaine publicVoir des enfants se déguiser en sorcières pour Halloween nous rappelle qu’il fût un temps où elles étaient persécutées et exécutées par la société. Pour revenir sur cette période terrible de l'histoire de l'Europe, Thomas Reese -prêtre jésuite, journaliste et écrivain américain- a interviewé le révérend David Collins, professeur jésuite d'histoire à l'Université de Georgetown à Washington.

Trois femmes et trois loups par Eugène Grasset (1841-1917) – domaine publicVoir des enfants se déguiser en sorcières pour Halloween nous rappelle qu’il fût un temps où elles étaient persécutées et exécutées par la société. Pour revenir sur cette période terrible de l'histoire de l'Europe, Thomas Reese -prêtre jésuite, journaliste et écrivain américain- a interviewé le révérend David Collins, professeur jésuite d'histoire à l'Université de Georgetown à Washington.

Continuité et ruptures. Un entretien avec François Hartog

François Euvé

Le rapport que nos sociétés ont au passé, au présent et à l’avenir évolue au fil des siècles, influençant nos lectures de l’histoire. Ce que nous appelons réforme et révolution renvoie toujours à des notions de continuité ou de rupture du temps. L’historien François Hartog, de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, consacre ses travaux actuels aux formes historiques de temporalisation. [1] Il nous livre son analyse.

Physicien et théologien, François Euvé est enseignant au Centre Sèvres. Il est un spécialiste du dialogue sciences et foi (Sciences, foi, sagesse. Faut-il parler de convergence ? Ivry-sur-Seine, de l’Atelier, 2004) et de Teilhard de Chardin. Cet article est paru dans la revue Études de janvier 2017.

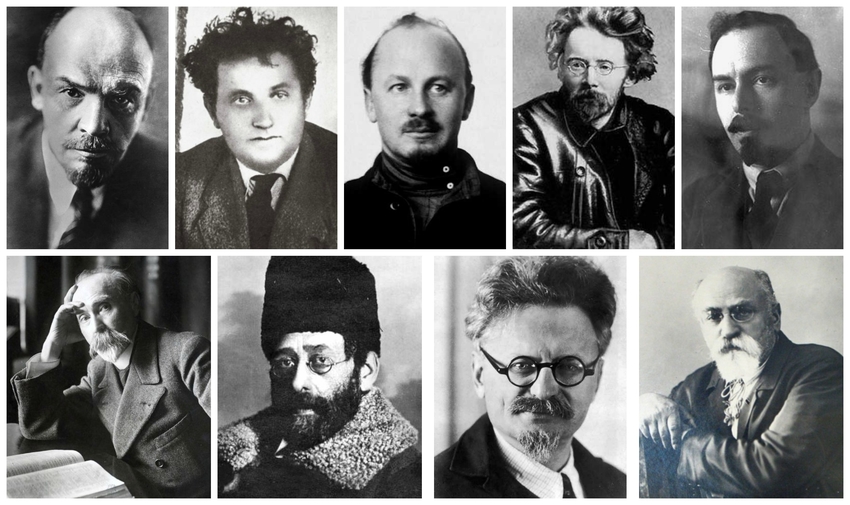

Durant la Première Guerre mondiale, une centaine de révolutionnaires polonais et russes trouvèrent refuge en Suisse, transformant notre pays en un bastion du socialisme international. C’est de Berne, Zurich et Genève que se pensera notamment la révolution d’octobre 1917.

Durant la Première Guerre mondiale, une centaine de révolutionnaires polonais et russes trouvèrent refuge en Suisse, transformant notre pays en un bastion du socialisme international. C’est de Berne, Zurich et Genève que se pensera notamment la révolution d’octobre 1917.

Spécialiste des mondes russe et soviétique, Jean-François Fayet est notamment co-auteur de La Suisse et la Guerre de 1914-1918, Genève, Slatkine 2015, 688 p.

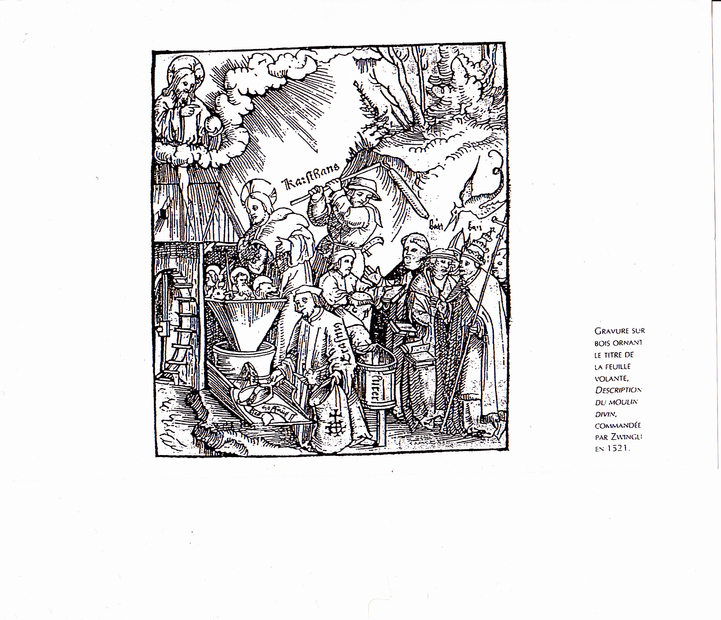

Un communisme religieux. La guerre des paysans (1524-1525)

Écrit par Jean-Blaise Fellay sj La révolte paysanne du XVIe siècle en Allemagne et en Suisse a été vue par Karl Marx comme une première expression du communisme (la révolution russe du siècle passé s’appuya d’ailleurs sur les masses paysannes). Or la dimension religieuse et eschatologique était prioritaire chez ses penseurs radicaux. Le mouvement connut l’échec et favorisa même en Allemagne le triomphe de l’absolutisme.

La révolte paysanne du XVIe siècle en Allemagne et en Suisse a été vue par Karl Marx comme une première expression du communisme (la révolution russe du siècle passé s’appuya d’ailleurs sur les masses paysannes). Or la dimension religieuse et eschatologique était prioritaire chez ses penseurs radicaux. Le mouvement connut l’échec et favorisa même en Allemagne le triomphe de l’absolutisme.

Jean-Blaise Fellay est responsable du programme de formation du Domaine de Notre-Dame de la Route, à Villars-sur-Glâne. Il a dirigé le Centre interdiocésain à Fribourg et a été durant 14 ans rédacteur en chef de choisir.

De nombreux poncifs courent sur les origines du christianisme et sur son étonnant succès dans un Empire romain, mosaïque de peuples, de cultures et de religions. Les études historiques comparatistes actuelles permettent de mieux évaluer la différence chrétienne dans le rapport au monde et au politique, en particulier vis-à-vis des Juifs de l’époque.

De nombreux poncifs courent sur les origines du christianisme et sur son étonnant succès dans un Empire romain, mosaïque de peuples, de cultures et de religions. Les études historiques comparatistes actuelles permettent de mieux évaluer la différence chrétienne dans le rapport au monde et au politique, en particulier vis-à-vis des Juifs de l’époque.

Marie-Françoise Baslez travaille sur le pluralisme religieux du monde grécoromain quand y émerge le christianisme. Son approche est celle de la sociologie religieuse. Outre une biographie historique de Saint Paul (réédition 2013),elle a publié Comment notre monde est devenu chrétien (réédition 2011) et Les premiers bâtisseurs de l’Église. Correspondances épiscopales (IIe-IIIe siècle) (2016).

L’immigration en Suisse. Une « question » depuis le XIXe siècle

Silvia ArlettazL’immigration est une composante intégrante du passé et du devenir suisse. À partir des années 1880, elle est devenue «une question» générant des tensions politiques. Depuis, la politique fédérale à l’égard des étrangers s’articule autour des primats de la prospérité économique, de la sécurité et de l’identité nationale.

Silvia Arlettaz est une spécialiste de l’histoire de l’immigration, de la citoyenneté, de la formation nationale (avec Gérald Arlettaz) et de la République helvétique.

Semeurs de paix. Le séminaire des barbelés

Écrit par Lucienne Bittar En avril 1945, alors que la France n’est libérée que depuis quelques mois, des esprits éclairés cherchent à semer les graines de la réconciliation franco-allemande, voire à offrir à l’ennemi des possibilités de rédemption. Le Séminaire de Chartres sera l’une de ces graines.

En avril 1945, alors que la France n’est libérée que depuis quelques mois, des esprits éclairés cherchent à semer les graines de la réconciliation franco-allemande, voire à offrir à l’ennemi des possibilités de rédemption. Le Séminaire de Chartres sera l’une de ces graines.

Dans un documentaire inédit intitulé Le Séminaire des barbelés, réalisé à l’aide d’images et de films d’archives, d’interviews d’anciens prisonniers séminaristes allemands et d’historiens, Philippe Fusellier relate cette aventure peu commune, dont certains des protagonistes n’hésitent pas à parler comme d’un « miracle ».

Plus...

Pierre Canisius a vécu à une époque marquée par les guerres de religions, le bouillonnement des idées et la violence des affrontements entre théologiens et prédicateurs. S’il a combattu les erreurs des hérétiques, il n’a cessé de dénoncer une manière trop rude de les traiter, par ailleurs improductive, en particulier vis-à-vis des Allemands et des Suisses. Un aspect méconnu de sa personnalité.

Quel est le lien entre Martin Luther (1483-1546), le père du protestantisme, et Ignace de Loyola (1491-1556), le fondateur de la Compagnie de Jésus ? Y’en a-t-il un d’ailleurs ? Alors que fleurissent déjà les festivités pour les 500 ans de la Réforme (2017), le Père Endean propose le portrait croisé de deux vies que tout semble opposer, mais que tout ne sépare pas.

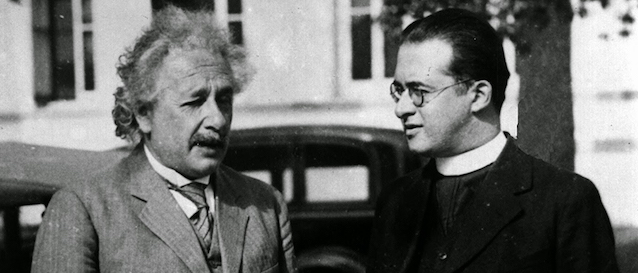

Pourquoi, durant la nuit, le ciel est-il noir? «Parce que le Soleil n’est plus là!» La plus évidente des réponses n’a pas survécu à l’avènement de l’astronomie moderne. Petite histoire de la naissance de la théorie du big bang qui doit beaucoup à des hommes de foi.

Pourquoi, durant la nuit, le ciel est-il noir? «Parce que le Soleil n’est plus là!» La plus évidente des réponses n’a pas survécu à l’avènement de l’astronomie moderne. Petite histoire de la naissance de la théorie du big bang qui doit beaucoup à des hommes de foi.

Jacques Arnould est chargé des questions d’éthique au Centre national d’études spatiales, à Paris. Il est l’auteur notamment de Sous le voile du cosmos. Quand les scientifiques parlent de Dieu (Albin Michel, Paris 2015, 214 p.) et de Demain l’espace. L’avenir de la Terre passe par l’espace, Paris, Cherche Midi 2016, 168 p.

Longtemps, l’Europe a considéré que l’histoire africaine n’avait commencé qu’avec la colonisation... Longtemps, on a refusé de l’enseigner. Pourquoi l’Afrique noire a-t-elle été ainsi marginalisée, voire rejetée, alors qu’elle occupe une place centrale dans notre monde? Et comment comprendre un continent si on ne l’étudie pas?