Histoire

Quand l’enfer habitait le Moyen Âge. Ce qu'on doit à Delumeau

Michel Grandjean Chaque génération compte quelques historiens qui ouvrent des voies nouvelles. Jean Delumeau, qui vient de mourir à près de 97 ans, aura été de ceux-là. Parmi les thèmes qui ont guidé ses recherches, il en est un, central: l’histoire de la peur et du besoin de sécurité, au Moyen Âge en particulier, en interaction avec le christianisme.

Chaque génération compte quelques historiens qui ouvrent des voies nouvelles. Jean Delumeau, qui vient de mourir à près de 97 ans, aura été de ceux-là. Parmi les thèmes qui ont guidé ses recherches, il en est un, central: l’histoire de la peur et du besoin de sécurité, au Moyen Âge en particulier, en interaction avec le christianisme.

Cet article de Michel Grandjean, membre de la direction du Festival Histoire et Cité, est publié dans notre revue d'avril 2020, dans notre dossier Peurs. Il est exceptionnellement partagé sur notre site, le Festival Histoire et Cité n'ayant pas pu avoir lieu.

Stupéfaction dans les chaumières helvétiques de voir, dans le pays de la prudence, de la pharmacie et de l’hygiénisme, la nécessité de cloîtrer tous les habitants pendant des semaines à cause d’un virus minuscule venu d’une Chine lointaine. «Retour au Moyen Âge», gémit-on.

Stupéfaction dans les chaumières helvétiques de voir, dans le pays de la prudence, de la pharmacie et de l’hygiénisme, la nécessité de cloîtrer tous les habitants pendant des semaines à cause d’un virus minuscule venu d’une Chine lointaine. «Retour au Moyen Âge», gémit-on.

Oui, retournons au Moyen Âge. La peste noire (1347-1352), venue elle aussi des steppes de l’Asie Centrale, a tué pas loin de la moitié de la population européenne en cinq ans. Puis des retours réguliers jusqu’à la fin du XIXe siècle ont décimé et troublé en profondeur la civilisation européenne. Deuils familiaux, récession économique, troubles sociaux, conflits religieux s’en sont suivis. On peut même y voir une des causes du schisme protestant du XVIe siècle.

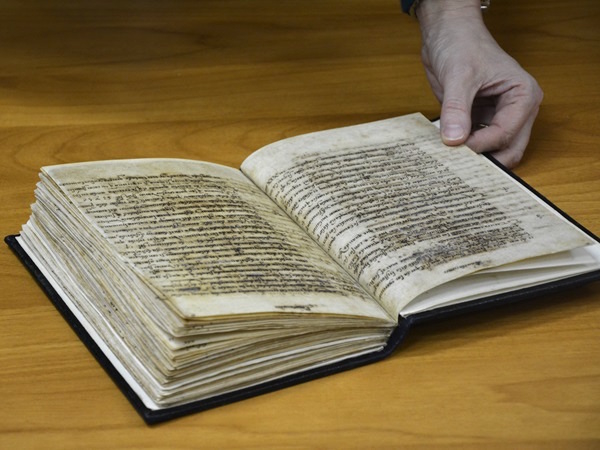

Ni l’Église romaine ni l’Église byzantine n’ont rivalisé, au Moyen-Age, avec le zèle missionnaire de l’Église assyrienne de l’Orient. Cette Église apostolique s’étendait alors de l’Irak actuel, voire même des bords de la Méditerranée, jusqu’en Chine. L’origine de cette communauté, aujourd’hui majoritairement en diaspora, se trouve en Mésopotamie, souligne l’écrivaine genevoise Christine Chaillot. Récit de la grandeur et du déclin de cette Église.

Ni l’Église romaine ni l’Église byzantine n’ont rivalisé, au Moyen-Age, avec le zèle missionnaire de l’Église assyrienne de l’Orient. Cette Église apostolique s’étendait alors de l’Irak actuel, voire même des bords de la Méditerranée, jusqu’en Chine. L’origine de cette communauté, aujourd’hui majoritairement en diaspora, se trouve en Mésopotamie, souligne l’écrivaine genevoise Christine Chaillot. Récit de la grandeur et du déclin de cette Église.

L’Église assyrienne de l’Orient remonte, selon la tradition, à trois apôtres ou disciples de Jésus-Christ: Mar Addaï (aussi connu sous le nom de Thaddée), Mar Mari (Luc X, 1-24) et Mar Toma ou l’apôtre Thomas, ce dernier ayant fondé des églises sur la côte sud-ouest de l’Inde, dans l’actuel Kerala, où il serait arrivé vers 52 après J.-C. Puis le christianisme de cette Église se répandit depuis la Mésopotamie dans tout l’Empire perse et bien au-delà.

Le voilier genevois Fleur de Passion a accosté le 6 septembre 2019 à Séville, après quatre ans et demi de voyage. La Fondation Pacifique a mené ce tour du monde à bord d’un voilier traditionnel, qui se veut tout autant plateforme logistique de projets scientifiques, socio-éducatifs et culturels, que métaphore des enjeux de la planète. L'un des buts de l'expédition est de contribuer à une meilleure compréhension de l’impact humain sur les océans en collectant des échantillons d’eau au fil du voyage. L'exposition «Sur les traces en plastique de Magellan», au théâtre de l’Orangerie (Genève) retrace ce travail au travers des photographies de débris de plastique trouvés dans l’eau (à voir jusqu'au 28 septembre).

Le voilier genevois Fleur de Passion a accosté le 6 septembre 2019 à Séville, après quatre ans et demi de voyage. La Fondation Pacifique a mené ce tour du monde à bord d’un voilier traditionnel, qui se veut tout autant plateforme logistique de projets scientifiques, socio-éducatifs et culturels, que métaphore des enjeux de la planète. L'un des buts de l'expédition est de contribuer à une meilleure compréhension de l’impact humain sur les océans en collectant des échantillons d’eau au fil du voyage. L'exposition «Sur les traces en plastique de Magellan», au théâtre de l’Orangerie (Genève) retrace ce travail au travers des photographies de débris de plastique trouvés dans l’eau (à voir jusqu'au 28 septembre).

Embarquement sur Fleur de Passion à la recherche des épices d’aujourd’hui, avec Samuel Gardaz. Un article publié dans notre dossier Mon eau, ma bataille.

Samuel Gardaz a travaillé en tant que journaliste pour Le Temps, l’AFP et Rolex. Il est membre fondateur de la Fondation Pacifique, une organisation genevoise à but non lucratif. Pour en savoir plus ou pour embarquer comme équipier à bord de Fleur de Passion.

Le Père Bernard Gosse, Nanterre, bibliste, a été missionnaire au Guatemala, où il se rend encore régulièrement. Il a traduit de 1986 à 2011 la Bible en k’iche’ (une langue maya), qu’il a éditée avec l’aide du diocèse de Quiché.

Rares sont les instruments internationaux qui ont été élaborés aussi démocratiquement que la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. En 30 ans, des centaines de délégations ont obtenu des États qu’ils cessent de nier leur existence et reconnaissent leurs droits. Pour y parvenir, les autochtones ont utilisé des stratégies conformes à leurs cultures. Ils ont notamment pu compter sur le soutien de Genève.

Rares sont les instruments internationaux qui ont été élaborés aussi démocratiquement que la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. En 30 ans, des centaines de délégations ont obtenu des États qu’ils cessent de nier leur existence et reconnaissent leurs droits. Pour y parvenir, les autochtones ont utilisé des stratégies conformes à leurs cultures. Ils ont notamment pu compter sur le soutien de Genève.

Pierrette Birraux, Genève, géographe et historienne, est membre du Conseil de fondation et du Comité du Centre de documentation, recherche et information des peuples autochtones (Docip) et de l’Appui au peuple Yanomami d’Amazonie (AYA). Elle s'exprime ici à titre personnel.

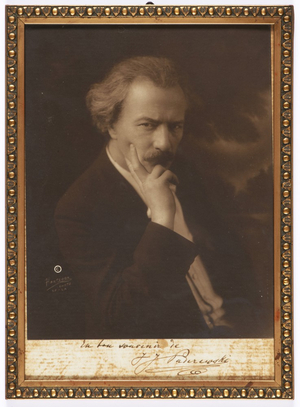

Paderewski © Studio Hartsook, San Francisco, coll. Musée Paderewski, MorgesLe pianiste Jan Ignacy Paderewski (1860-1941) s’était installé en 1897 sur les rives du Léman, à Morges. Après la Première Guerre mondiale, la Pologne lui demande de constituer un gouvernement d’union nationale auprès de Józef Piłsudski, alors chef d’État. Moins d’un an plus tard, Paderewski démissionne. C’est qu’outre leurs origines et leur patriotisme les deux hommes ne partagent pas du tout la même vision politique.

Paderewski © Studio Hartsook, San Francisco, coll. Musée Paderewski, MorgesLe pianiste Jan Ignacy Paderewski (1860-1941) s’était installé en 1897 sur les rives du Léman, à Morges. Après la Première Guerre mondiale, la Pologne lui demande de constituer un gouvernement d’union nationale auprès de Józef Piłsudski, alors chef d’État. Moins d’un an plus tard, Paderewski démissionne. C’est qu’outre leurs origines et leur patriotisme les deux hommes ne partagent pas du tout la même vision politique.

À l’occasion d’une exposition au Château de Morges, conçue autour de cette année polonaise 1919 et mettant à l’honneur Paderewski, André Liebich, professeur honoraire d’histoire et politique internationales à l’IHEID, rappelle les visées de Jan Ignacy Paderewski et Józef Piłsudski, ces deux pères fondateurs de la Pologne ressuscitée en 1918, également vénérés dans la Pologne actuelle, mais que tout opposait.

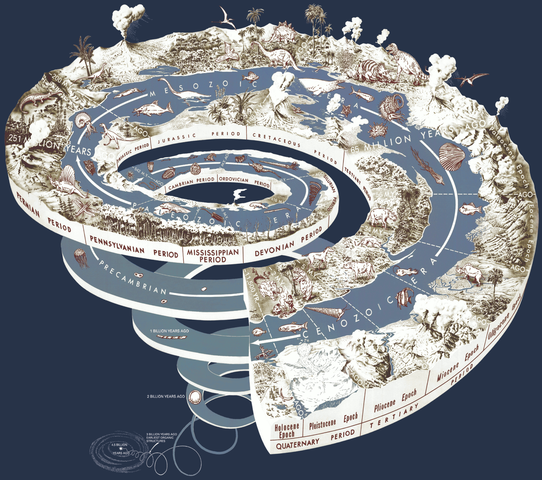

Diagramme montrant l'échelle des temps géologiques © wikimedia commonsL’Homme est né de la mer mais il en a perdu la mémoire… Lorsque nous remontons le fil de la vie, nous nous arrêtons le plus souvent au singe comme si seule notre mémoire terrienne subsistait. Notre origine est pourtant beaucoup plus ancienne et essentiellement merrienne: nous avons passé plus de temps dans l’eau que sur terre. Et notre Planète elle-même a longtemps été bleue, toute bleue: il y a quatre milliards d’années, elle était totalement recouverte d’eau. Puis le jeu de la tectonique des plaques a fait émerger les continents, la terre. Aux alentours de trois milliards d’années, la vie est apparue. Elle naquit dans les océans sous forme d’organismes unicellulaires qui évoluent, profitent des marées pour s’adapter à la terre ferme, avant, autour de 400 millions d’années, d’essaimer, de croître, de se complexifier jusqu'à donner le singe... puis l'Homme.

Diagramme montrant l'échelle des temps géologiques © wikimedia commonsL’Homme est né de la mer mais il en a perdu la mémoire… Lorsque nous remontons le fil de la vie, nous nous arrêtons le plus souvent au singe comme si seule notre mémoire terrienne subsistait. Notre origine est pourtant beaucoup plus ancienne et essentiellement merrienne: nous avons passé plus de temps dans l’eau que sur terre. Et notre Planète elle-même a longtemps été bleue, toute bleue: il y a quatre milliards d’années, elle était totalement recouverte d’eau. Puis le jeu de la tectonique des plaques a fait émerger les continents, la terre. Aux alentours de trois milliards d’années, la vie est apparue. Elle naquit dans les océans sous forme d’organismes unicellulaires qui évoluent, profitent des marées pour s’adapter à la terre ferme, avant, autour de 400 millions d’années, d’essaimer, de croître, de se complexifier jusqu'à donner le singe... puis l'Homme.

Plus...

Plus que jamais, les croisières font rêver… et pourtant. Longtemps réservées aux plus riches, elles ont gagné les cœurs et les possibles des classes moyennes. Le luxe feutré des virées du XIXe siècle a cédé la première place à un gigantisme organisé nettement moins glamour et qui ne va pas sans poser de lourds problèmes de sécurité et de pollution.

Claire de Marignan est chargée de recherche au Centre d’études stratégiques de la marine (CESM). Elle a codirigé avec Cyrille P. Coutansais, La mer, nouvel eldorado? (Paris, La documentation française 2017, 170 p.). Cet article est paru dans une version plus développée dans Études n° 4251, juillet-août 2018.

Le jésuite Dominique Salin est professeur honoraire au Centre Sèvres, à Paris. Il est un spécialiste de la spiritualité au XVIIe siècle français. Il s’intéresse particulièrement au discours mystique, poétique, et à sa tension avec le discours théologique. Il a écrit à ce sujet, L’expérience spirituelle et son langage. Leçons sur la tradition chrétienne (Paris, Facultés jésuites 2015, 156 p.).

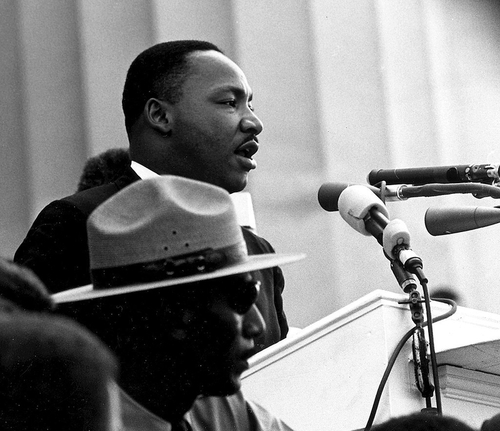

Qu'est-il advenu du rêve de Martin Luther King?

Écrit par Etienne Perrot sj Martin Luther King prononçant son discours "I have a dream", Washington, le 28 août 1963 © wikimedia commonsVoici 50 ans, le 4 avril 1968, dans un motel de Memphis, Tennessee (États-Unis), le pasteur baptiste Martin Luther King était assassiné. Que représentait-il à l'époque? Quel espoir a-t-il fait naître? Qu’en reste-t-il aujourd’hui?

Martin Luther King prononçant son discours "I have a dream", Washington, le 28 août 1963 © wikimedia commonsVoici 50 ans, le 4 avril 1968, dans un motel de Memphis, Tennessee (États-Unis), le pasteur baptiste Martin Luther King était assassiné. Que représentait-il à l'époque? Quel espoir a-t-il fait naître? Qu’en reste-t-il aujourd’hui?

Il nous est difficile aujourd’hui de nous représenter une société d’apartheid, une société où les citoyens n’ont pas les mêmes droits selon leur race, leur genre ou leur religion. Car, pour nous, l’État de droit va de soi. L’image traditionnelle qui représente cette égalité de tous devant la loi est la statue de la Justice, les yeux bandés, tenant dans ses mains une balance et un glaive. Ses yeux sont bandés, car elle ne doit pas voir les différences de race, de genre, de religion (pas plus que de classe ni de richesse).

Dans les années 60, des milliers de femmes de l’île de La Réunion ont subi à leur insu avortements et stérilisations. Le scandale a éclaté en 1970. Françoise Vergès analyse le déroulement et les causes de cette sombre page de la politique démographique française. Elle l’inscrit dans un contexte colonial global mais aussi, plus surprenant, dans celui d’une certaine idéologie tiers-mondiste et féministe.

Dans les années 60, des milliers de femmes de l’île de La Réunion ont subi à leur insu avortements et stérilisations. Le scandale a éclaté en 1970. Françoise Vergès analyse le déroulement et les causes de cette sombre page de la politique démographique française. Elle l’inscrit dans un contexte colonial global mais aussi, plus surprenant, dans celui d’une certaine idéologie tiers-mondiste et féministe.

Politologue, Françoise Vergès a consacré ses recherches et écrits aux questions féministes, à l’histoire de l’esclavage et des politiques coloniales. L’histoire de sa vie est ancrée à La Réunion. Elle a été présidente du Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage français de 2009 à 2012. Dernière publication : Le ventre des femmes. Capitalisme, Racialisation, Féminisme (Paris, Albin Michel 2017).