Histoire

Ces étudiants qui ont favorisé de Fribourg l’émergence de la démocratie en Lituanie

Mante Lenkaityte Ostermann Fribourg et les Lituaniens: une histoire passionnante mais très peu connue. Grâce à son université fondée en 1889, Fribourg était l’un des centres les plus importants rassemblant des intellectuels lituaniens catholiques, prêtres et laïques, dans la première moitié du XXe siècle. Jusqu’à 1935, quelque 110 étudiants lituaniens ont étudié à Fribourg. Par leur formation et leurs activités, ils ont largement contribué à la création de l’État lituanien indépendant en 1918 et à la vie de l’Église lituanienne de la première moitié du XXe siècle. Chercheuse lituanienne à l’Université de Fribourg, Mantė Lenkaitytė Ostermann nous en dit plus sur cette passionnante histoire helvético-lituanienne.

Fribourg et les Lituaniens: une histoire passionnante mais très peu connue. Grâce à son université fondée en 1889, Fribourg était l’un des centres les plus importants rassemblant des intellectuels lituaniens catholiques, prêtres et laïques, dans la première moitié du XXe siècle. Jusqu’à 1935, quelque 110 étudiants lituaniens ont étudié à Fribourg. Par leur formation et leurs activités, ils ont largement contribué à la création de l’État lituanien indépendant en 1918 et à la vie de l’Église lituanienne de la première moitié du XXe siècle. Chercheuse lituanienne à l’Université de Fribourg, Mantė Lenkaitytė Ostermann nous en dit plus sur cette passionnante histoire helvético-lituanienne.

En accord avec sa définition de culturelle et une spiritualité ignatienne ancrée dans les réalités, choisir n’a eu de cesse d’évoluer au gré du paysage suisse et mondial catholique, et plus largement religieux, mais aussi social, politique et économique. Rédacteur en chef de la revue dans les années 1980-90, Jean-Blaise Fellay sj revisite quelques-unes des influences majeures qui ont marqué, au siècle dernier, nos différentes rédactions.

Jean-Blaise Fellay sj a été rédacteur en chef de choisir de 1980 à 1994. Ancien directeur du Centre interdiocésain à Fribourg et professeur à l’Institut Philanthropos, il poursuit des études historiques et tient un blog sur jesuites.ch.

Le 25 janvier 1959, le pape Jean XXIII annonçait, trois mois à peine après son élection, sa décision de convoquer un concile œcuménique. La surprise était totale. Tous ses prédécesseurs y avaient songé, mais aucun d’eux n’avait osé prendre cette décision. La Compagnie de Jésus, déjà impliquée dans le processus de réflexion préalable, prit à cœur de servir le projet et de le diffuser.[1]

Professeur d’histoire de l’Église moderne et contemporaine à l’Université du Latran (Rome) et directeur de son centre de recherches sur Vatican II, Philippe Chenaux a écrit ou co-écrit nombre d’ouvrages sur cette période, dont un portant sur le cardinal Charles Journet (Mame 1995), mais aussi des biographies de personnalités catholiques, telles que Pie XII (Cerf 2003) ou Paul VI (Cerf 2015).

Basilique Notre-Dame, Lausanne, des trésors révélés

Écrit par Lucienne Bittar Le chantier de rénovation de l’intérieur de la basilique Notre-Dame, Lausanne, a non seulement permis à des œuvres d’art d’importance de retrouver leur éclat, mais il a mis à jour des vestiges inattendus: décors anciens, chapes et pontifical oubliés, dallage centenaire. «C’est le grand plaisir des chantiers: malgré tous les sondages, toutes les analyses préliminaires, ils réservent encore des surprises! Et celui du Valentin ne cesse de nous étonner», s’émerveille Christophe Amsler, architecte mandaté pour la restauration du monument.

Le chantier de rénovation de l’intérieur de la basilique Notre-Dame, Lausanne, a non seulement permis à des œuvres d’art d’importance de retrouver leur éclat, mais il a mis à jour des vestiges inattendus: décors anciens, chapes et pontifical oubliés, dallage centenaire. «C’est le grand plaisir des chantiers: malgré tous les sondages, toutes les analyses préliminaires, ils réservent encore des surprises! Et celui du Valentin ne cesse de nous étonner», s’émerveille Christophe Amsler, architecte mandaté pour la restauration du monument.

Les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II seront célébrés par quatre jours de festivités dans tout le Royaume-Uni du 2 au 5 juin 2022. Durant quatre saisons, la série The Crown nous a raconté la vie de cette femme exceptionnelle et de la famille royale britannique On pouvait y voir notamment les voyages de ces derniers dans les colonies et dans les pays membres du Commonwealth, souvent à bord du yacht Britannia. Moins connus, mais tout aussi importants, furent les déplacements des secrétaires d’État aux Colonies britanniques, visant à contrer les velléités indépendantistes ou à préserver avec les jeunes États des rapports privilégiés.

Les 70 ans de règne de la reine Elizabeth II seront célébrés par quatre jours de festivités dans tout le Royaume-Uni du 2 au 5 juin 2022. Durant quatre saisons, la série The Crown nous a raconté la vie de cette femme exceptionnelle et de la famille royale britannique On pouvait y voir notamment les voyages de ces derniers dans les colonies et dans les pays membres du Commonwealth, souvent à bord du yacht Britannia. Moins connus, mais tout aussi importants, furent les déplacements des secrétaires d’État aux Colonies britanniques, visant à contrer les velléités indépendantistes ou à préserver avec les jeunes États des rapports privilégiés.

Cet article est paru dans notre dossier Le voyage et son récit, (n° 699, avril 2021).

Il y a 36 ans, le 26 avril 1986, le monde apprend hébété l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La pire catastrophe nucléaire de l'Histoire. Elle entraîne le rejet brutal de produits radioactifs dans l’atmosphère, des émissions qui se poursuivent jusqu’au 5 mai. Le nuage radioactif survole alors une grande partie de l’Europe. Entre mai et octobre 1986, des ouvriers construisent un sarcophage de métal et de béton enfermant le réacteur et sa radioactivité, consolidé dans les années 90, puis recouvert d'un nouveau sarcophage en 2016. La forêt alentour (surnommée depuis la forêt rousse) est rasée et les végétaux ensevelis sur une surface de 4 km².

Il y a 36 ans, le 26 avril 1986, le monde apprend hébété l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. La pire catastrophe nucléaire de l'Histoire. Elle entraîne le rejet brutal de produits radioactifs dans l’atmosphère, des émissions qui se poursuivent jusqu’au 5 mai. Le nuage radioactif survole alors une grande partie de l’Europe. Entre mai et octobre 1986, des ouvriers construisent un sarcophage de métal et de béton enfermant le réacteur et sa radioactivité, consolidé dans les années 90, puis recouvert d'un nouveau sarcophage en 2016. La forêt alentour (surnommée depuis la forêt rousse) est rasée et les végétaux ensevelis sur une surface de 4 km².

Pourquoi les chrétiens ont-ils tardé à lutter contre l’esclavage?

cath.ch Pourquoi le christianisme a-t-il tant tardé à défendre l’abolition de l’esclavage? Comment a-t-on pu si longtemps s'accommoder de cette insoutenable contradiction associant une religion prônant l'amour de son prochain avec la réalité de pratiques esclavagistes attentatoires à la dignité humaine, parfois justifiées par des alibis religieux, voire génératrices de profits pour l'institution ecclésiastique? Dans son ouvrage Christianisme et esclavage, l’historien français Olivier Grenouilleau offre un nouvel éclairage sur cette vaste question. Propos recueillis par Guilherme Ringuenet pour cath.ch.

Pourquoi le christianisme a-t-il tant tardé à défendre l’abolition de l’esclavage? Comment a-t-on pu si longtemps s'accommoder de cette insoutenable contradiction associant une religion prônant l'amour de son prochain avec la réalité de pratiques esclavagistes attentatoires à la dignité humaine, parfois justifiées par des alibis religieux, voire génératrices de profits pour l'institution ecclésiastique? Dans son ouvrage Christianisme et esclavage, l’historien français Olivier Grenouilleau offre un nouvel éclairage sur cette vaste question. Propos recueillis par Guilherme Ringuenet pour cath.ch.

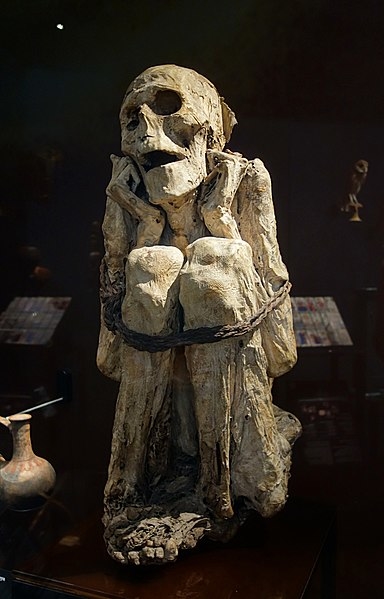

Le 9 mars, l’Université de Genève (UNIGE) annonçait le lancement d’une plateforme destinée à accompagner les États et les particuliers dans la restitution d’objets spoliés dont regorgent nos musées. Parmi eux nombre d'œuvres symboliques, issues notamment des colonies, dont la valeur sacrée a été écrasée par la valeur muséale. Cette initiative vise notamment à «favoriser la justice transitionnelle en participant à la reconnaissance de certaines exactions passées», indique l’UNIGE.

Le 9 mars, l’Université de Genève (UNIGE) annonçait le lancement d’une plateforme destinée à accompagner les États et les particuliers dans la restitution d’objets spoliés dont regorgent nos musées. Parmi eux nombre d'œuvres symboliques, issues notamment des colonies, dont la valeur sacrée a été écrasée par la valeur muséale. Cette initiative vise notamment à «favoriser la justice transitionnelle en participant à la reconnaissance de certaines exactions passées», indique l’UNIGE.

Plus...

Le Moyen Âge a une expérience particulière de l’invisible; il est même l’inventeur du mot, puisqu’il passe, au XIIIe siècle, du latin invisibilis au français pour désigner ce qui ne se voit pas. Or l’invisible est une qualité récurrente à l’époque médiévale. Elle oppose le monde matériel et temporel que croient dominer les hommes au monde caché, spirituel et éternel qui recouvre la véritable essence des choses.

Le Moyen Âge a une expérience particulière de l’invisible; il est même l’inventeur du mot, puisqu’il passe, au XIIIe siècle, du latin invisibilis au français pour désigner ce qui ne se voit pas. Or l’invisible est une qualité récurrente à l’époque médiévale. Elle oppose le monde matériel et temporel que croient dominer les hommes au monde caché, spirituel et éternel qui recouvre la véritable essence des choses.

Olivier Hanne est un historien médiéviste et un islamologue. Il enseigne à l’École de Saint-Cyr. Il a publié une quinzaine d’ouvrages sur l’Islam et le Moyen-Orient. Dernier en date: L’Europe face à l’Islam (Tallandier 2021).

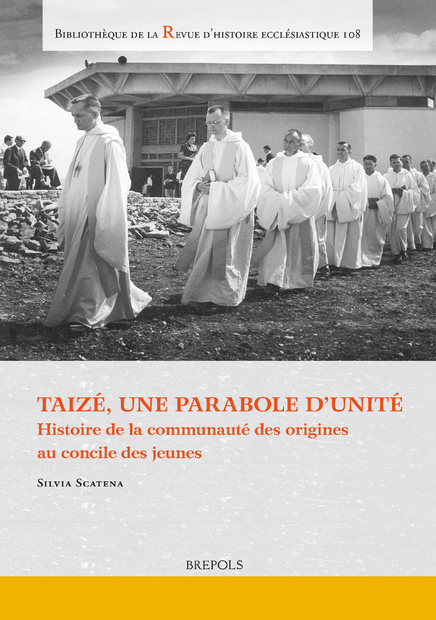

Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Modène et Reggio Emilia en Italie, Silvia Scatena nous livre une monumentale histoire de Taizé, depuis les origines jusqu’au concile des jeunes (1970-1974). S’appuyant sur des sources écrites, sur des archives et sur de nombreux témoignages recueillis auprès des frères anciens et d’autres personnes, l’historienne retrace avec beaucoup de précision la trajectoire de la communauté.

Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Modène et Reggio Emilia en Italie, Silvia Scatena nous livre une monumentale histoire de Taizé, depuis les origines jusqu’au concile des jeunes (1970-1974). S’appuyant sur des sources écrites, sur des archives et sur de nombreux témoignages recueillis auprès des frères anciens et d’autres personnes, l’historienne retrace avec beaucoup de précision la trajectoire de la communauté.

Alors qu’aujourd’hui l’un des critères principaux du choix du prénom d’un enfant semble être l’originalité, il en était tout autrement au Moyen Âge où sa fonction principale était d’être un vecteur d’appartenance, à la famille, à un territoire politique, à un statut social ou à l’Église.

Florian Besson, Port-Saint-Louis-du-Rhône (F), docteur en histoire médiévale et professeur d’histoire-géographie

Censée contribuer à l’effort de guerre par la dimension unificatrice et purificatoire que les soldats y trouvent, la consommation de boissons alcoolisées a été encouragée et orchestrée à grande échelle en France pendant la Première Guerre mondiale. Mauvais calcul des autorités? Une chose est sûre, elle a aussi engendré des dérives remettant en cause l’ordre guerrier et la solidarité sociale essentielle en temps de guerre.

Stéphane Le Bras, maître de conférences en Histoire contemporaine à l'Université Clermont Auvergne, est auteur de «L’ivresse dans l’armée française pendant la Grande Guerre. Un mal pour un bien?», in M. Lecoutre (dir.), L’ivresse entre le bien et le mal, de l’antiquité à nos jours (Peter Lang 2018).