Le retour du fils prodigue (Rembrandt)

Le retour du fils prodigue (Rembrandt)

Face à «une humanité souvent blessée et craintive qui porte les cicatrices de la douleur et de l’incertitude», le pape François a appelé les fidèles à «être des apôtres de miséricorde», lors de la messe qu’il célébrait place Saint-Pierre, le 3 avril 2016, pour le Dimanche de la Divine miséricorde. Car Dieu «désire venir à la rencontre de toutes les pauvretés et libérer des nombreuses formes d’esclavage qui affligent notre monde».

«Tant de personnes demandent d’être écoutées et comprises», a relevé le pape, demandant aux fidèles d’être de «bons samaritains (...) qui connaissent la compassion et le silence face au mystère de leurs frères et de leurs sœurs».

Dans son homélie, le pape a assuré que l’Evangile était le livre de la miséricorde de Dieu, mais que l’Evangile de la miséricorde demeurait «un livre ouvert», invitant alors les fidèles à devenir des «écrivains vivants de l’Evangile, porteurs de la Bonne Nouvelle à tout homme et à toute femme d’aujourd’hui (...) en mettant en pratique les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles, qui sont le style de vie du chrétien.» Cet Evangile, a-t-il ajouté, «demande des serviteurs généreux et joyeux, qui aiment gratuitement sans rien exiger en échange». Une fois encore, le pape a assuré que «la miséricorde de Dieu est éternelle ; elle ne finit pas, elle ne s’épuise pas, elle ne se rend pas face aux fermetures, et elle ne se fatigue jamais». (I.Médias/réd.)

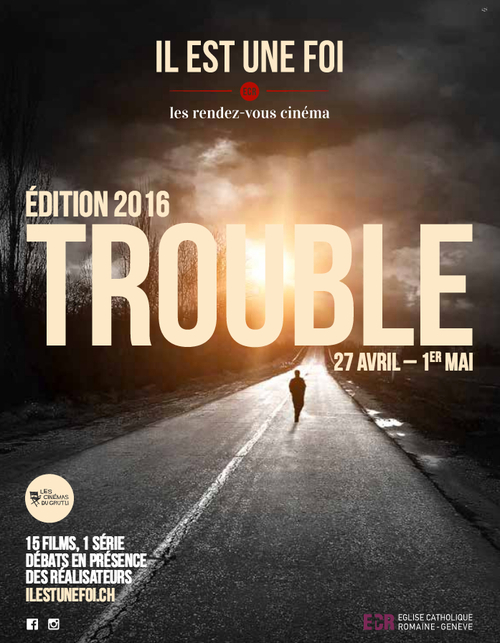

Il est une foi : un rendez-vous cinématographique "troublant"

Patrick Bittar Pour la deuxième édition d’Il est une foi, l'Eglise catholique romaine - Genève (ECR) donne rendez-vous à la population autour d’un riche programme : « 16 films, des débats et de belles occasions de rencontre ». Gérald Morin, qui fut pendant six ans l’assistant de Fellini, est le directeur artistique de la manifestation. Il explique les choix de cette édition, présentée sous le titre de Trouble : «Après avoir axé la programmation l’année dernière sur la période du Moyen Age, l’idée est de proposer une réflexion, à partir du cinéma, sur la situation de la religion catholique dans nos sociétés civiles : ce qu’elle apporte, comment elle est vécue de l’intérieur, les limites de l’institution quand elle est liée au pouvoir, etc.» Une situation qualifiée globalement de trouble.

Pour la deuxième édition d’Il est une foi, l'Eglise catholique romaine - Genève (ECR) donne rendez-vous à la population autour d’un riche programme : « 16 films, des débats et de belles occasions de rencontre ». Gérald Morin, qui fut pendant six ans l’assistant de Fellini, est le directeur artistique de la manifestation. Il explique les choix de cette édition, présentée sous le titre de Trouble : «Après avoir axé la programmation l’année dernière sur la période du Moyen Age, l’idée est de proposer une réflexion, à partir du cinéma, sur la situation de la religion catholique dans nos sociétés civiles : ce qu’elle apporte, comment elle est vécue de l’intérieur, les limites de l’institution quand elle est liée au pouvoir, etc.» Une situation qualifiée globalement de trouble.

L'évêché et le chapitre cathédral de Cordoue ont accepté d'inclure le terme de mosquée dans tous les documents présentant la cathédrale de la cité andalouse, rapporte le 29 mars 2016 le site espagnol Religion digital. Depuis plusieurs années, des groupes militants réclament que la propriété du complexe, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, soit remise par l'Eglise catholique à la main publique.

Construite sous les Omeyyades au VIIIe siècle, qui en firent l’un des plus beaux exemples de l’architecture musulmane, la grande mosquée de Cordoue a été transformée en cathédrale après la reconquête de la ville en 1236 par Ferdinand III de Castille. Sa gestion, y compris les visites touristiques, revient à l’Eglise catholique qui en est la propriétaire légitime. En février dernier, le ministre de la Culture de la province d'Andalousie avait demandé à l'Eglise d'inclure dans toutes ses publications le terme de mosquée, pour désigner la cathédrale. Mais cette mesure ne suffira probablement pas à calmer les exigences de ceux qui voudraient voir l'édifice repris par le pouvoir public. Emmené par quatre anciens maires de la ville, le mouvement a exprimé sa profonde inquiétude à propos de la situation de la mosquée de Cordoue. Il accuse le gouvernement régional de n'avoir rien fait pour changer les choses et fustige l'Eglise pour sa gestion.

En 1998, la loi avait établi que toutes les institutions publiques devaient inscrire leurs propriétés sur un registre, y compris l’Eglise. Ce que le diocèse de Cordoue a fait en 2006. Cette immatriculation reste cependant aujourd'hui contestée, même si l'Etat espagnol a confirmé en décembre 2014 que la propriété de l'Eglise ne pouvait pas être remise en cause. (cath.ch-apic/réd.)

Neuchâtel: les communautés musulmanes, juives et bouddhistes bientôt reconnues?

RedactionLes communautés religieuses musulmanes, juives, bouddhiste ou autres seront, peut-être, bientôt officiellement reconnues par l'Etat de Neuchâtel. Le Conseil d'Etat a validé, le 23 mars 2016, un avant-projet de loi sur la reconnaissance de communautés religieuses, conformément au mandat fixé par la Constitution neuchâteloise de 2000. Le gouvernement finalisera ce projet de reconnaissance en 2016, assure la République et canton de Neuchâtel dans un communiqué.

Le texte souligne que le canton compte un nombre important de communautés religieuses qui reflètent la grande diversité de son tissu culturel. Outre les Eglises reconnues par la Constitution, soit les Eglises réformée évangélique, catholique-chrétienne et catholique-romaine, on dénombre quelque 12 autres communautés chrétiennes, 9 communautés musulmanes, 4 communautés bouddhistes, une communauté israélite et une communauté baha'íe.

La Constitution neuchâteloise de 2000 prévoit ainsi qu'une loi fixe les conditions et la procédure de reconnaissance des autres communautés religieuses, ainsi que les effets d'une telle reconnaissance. L'Etat de Neuchâtel précise que toute demande de reconnaissance doit provenir de la communauté elle-même. La procédure prévoit ensuite une période d'instruction, durant laquelle les différentes exigences fixées par la loi sont examinées. Si toutes les exigences sont remplies, la demande est alors transmise par le Conseil d'État au Grand Conseil, qui se prononce en dernière instance, par voie de décret.

Favoriser l'intégration

L'un des objectifs centraux de ce projet est de s'assurer que les communautés candidates respectent les différentes exigences posées par le projet, notamment quant à la forme juridique et au caractère démocratique de leur organisation, à leur représentativité et à leur rôle d'utilité publique dans le canton.

La procédure prévue par étapes permet d'augmenter la visibilité des communautés religieuses candidates et leur acceptation par la population, assure le communiqué.

La reconnaissance permet aux communautés de bénéficier de droits s'approchant de ceux octroyés aux trois Eglises reconnues. Il s'agit notamment de la perception par l'Etat d'une contribution volontaire de leurs membres, du droit à l'exonération fiscale, du droit de dispenser une éducation religieuse dans les locaux scolaires et de participer au service d'aumônerie dans les pénitenciers et les hôpitaux. (cath.ch-apic/réd.)

Frère Roger de Taizé, Dynamique du provisoire. A l'écoute des nouvelles générations 1962-1968, Les Presses de Taizé 2014, 284 p.

En 1965 déjà, dans son livre Dynamique du provisoire que le pape Paul VI gardait toujours sur sa table, Frère Roger écrivait : « Autrefois, les schismes menaçaient. Aujourd'hui, c'est l'indifférence des plus jeunes. Ce que la nouvelle génération demande, c'est qu'on lui prouve qu'on vit l'Evangile dans sa fraîcheur première... en esprit de pauvreté, dans la solidarité avec tous et non seulement avec une famille confessionnelle ! Où est cette dynamique sinon dans un retour aux sources... une réconciliation. Car catholique ou protestantes, les générations montantes exigent la réforme des institutions vieillies. » Mais, poursuit-il, rien de durable ne s'accomplit sans une création commune ! Et cela, jour après jour, chaque membre de la communauté de l'Eglise participe à la recréation du corps tout entier. Et seul celui qui a le sens des continuités peut être au bénéfice du provisoire.

« Qui suis-je pour juger ?, Saint-Pierre n’avait pas de compte en banque, le confessionnal n’est pas une chambre de torture... » Il n’y a pas de doute, le pape François a le sens de la formule. Si bien que plusieurs médias l’ont qualifié à maintes reprises de bon communicant. En trois ans de pontificat, beaucoup de ses phrases choc ont fait mouche, mais d’autres lui ont aussi joué des tours. On se demande alors si le pape François ne serait pas plutôt un pape normal, privilégiant spontanéité et franchise ... à ses risques et périls.

Dès son premier voyage apostolique pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Rio, à l’été 2013, le pape François instaure une nouvelle tradition: à l’inverse de ses prédécesseurs, il propose une conférence de presse durant le vol retour plutôt qu’à l’aller. Un choix habile: combien de fois les propos mal interprétés de Benoît XVI avaient-ils gâché sa visite avant même qu’il soit arrivé à destination ? François fait alors preuve d’une spontanéité maîtrisée. Interrogé sur l’avortement, il se contente d’un froid et prudent: « Vous connaissez la position de l’Eglise ». Revenant de Terre sainte, au printemps 2014, questionné sur l’éventuelle béatification polémique de Pie XII, il se borne à expliquer qu’il manque un miracle.

Devant la presse, il n’hésite pas à avouer avoir des doutes, voire une totale ignorance du sujet, comme lorsqu’on le questionne à propos des élections européennes. Cette sincérité a finit par en agacer certains. Interrogé un autre jour sur la politique d’austérité en Grèce, il confie être « allergique à l’économie » et qu’il ne « comprend pas bien la situation ». A un journaliste qui lui demande si, en opposant riches et pauvres, il n’oublie pas les classes moyennes, le pape répond avec humilité : « Vous avez raison. Belle correction (...) Je crois que je dois approfondir ce point dans le magistère. » Une simplicité qui en désarme plus d’un, espérant du chef de l’Eglise catholique un peu plus d’autorité. D’autres, en revanche, sont séduits par sa sincérité. Mais parfois, ce franc-parler crée certains dérapages...

José Davin, Les personnes homosexuelles. Un arc-en-ciel dans les nuages, Namur, Fidélité 2014, 152 p.

L’orientation homosexuelle suscite de nombreuses interrogations et souvent déroute beaucoup d’entre nous. José Davin, prêtre jésuite, ayant une grande expérience pastorale avec les personnes homosexuelles, propose une réflexion sur l’homosexualité dans un livre émaillé de témoignages. Ce qui le rend très vivant et très émouvant. Ce qu’il demande, c’est un changement de regard, d’attitude, de la part de l’Eglise bien sûr, mais aussi de chacun d’entre nous : lorsque nous rencontrons une personne homosexuelle, c’est d’abord une personne que nous rencontrons et non pas une pratique sexuelle. Comme c’est le cas lorsque nous rencontrons une personne hétérosexuelle.

Le difficile métier de « femme » au Kazakhstan

Giulia Bertoluzzi, Nawart PressJournée internationale des femmes, 8 mars 2016. L'égalité des sexes paraît si évidente en Suisse, que bien des jeunes filles la vivent sans plus y prêter attention. Les combats des mères et des grand-mères sont acquis à leurs yeux... Et pourtant... La vigilance reste de mise. Bien des retournements de situation ont été expérimentés au cours de l'Histoire. Certaines républiques de l'ex-URSS illustrent amèrement le processus. L'Union soviétique chantait l'égalité des camarades. Comme d’autres pays de l’ex-URSS, le Kazakhstan fête donc la Journée internationale des femmes. Mais cette société patriarcale traditionnelle a retrouvé ses anciennes coutumes à la chute de l’URSS. La situation des femmes y est peu enviable. Même les perspectives de libération sexuelle se font paradoxales, entre tabous, florissant commerce des charmes et enlèvements... Reportage dans ce pays de steppe chevauchant l’Europe et l’Asie, indépendant depuis 1991 et peu connu des Occidentaux.

La 31e session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies s’est clôturée à Genève le 24 mars dernier. Le fonctionnement du Conseil est souvent - et légitimement - critiqué. Cependant il ne faut pas perdre de vue le travail d’enquête gigantesque sur lequel ces sessions reposent. Les comptes rendus des rapporteurs spéciaux se basent sur les expertises d’organisations non gouvernementales engagées dans la défense des droits humains, sur les investigations de journalistes, les témoignages de victimes et des réseaux citoyens d’entraide. Ces milliers d’enquêteurs de par le monde s’impliquent sans relâche, en prenant des risques énormes, parfois même au péril de leur vie. Ils notifient les exactions commises, identifient leurs auteurs et leurs victimes, récoltent des preuves.

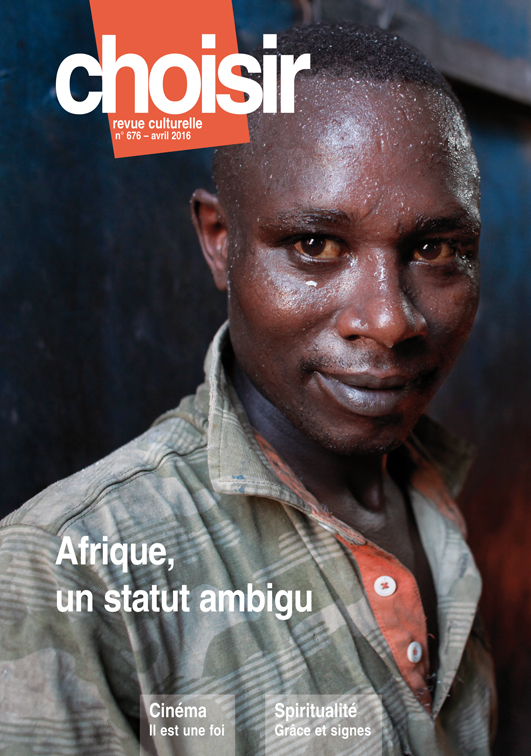

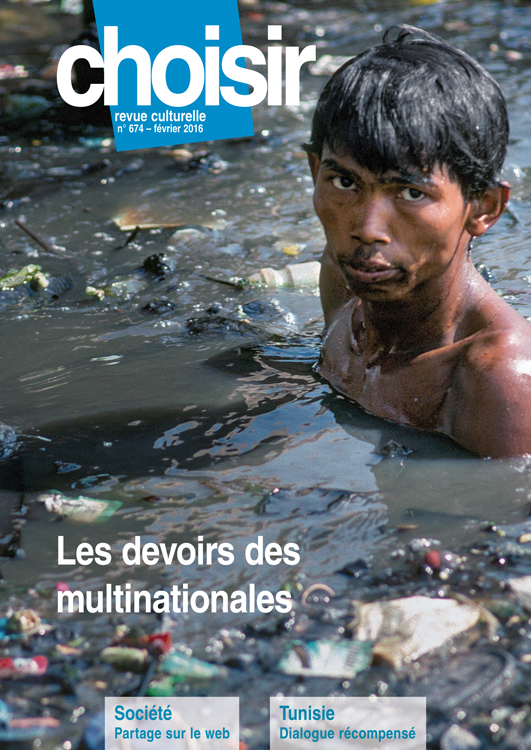

choisir revue culturelle