Lueur d'espoir chez les chrétiens d'Iran, selon Mgr Ramzi Garmou

Jacques Berset, cath.chMalgré la percée aux dernières élections législatives en Iran des candidats réformateurs et modérés du camp favorable au président Hassan Rohani, la situation des chrétiens dans cette République islamique “n’est pas une sinécure”, estime Mgr Ramzi Garmou. En Suisse à l’invitation de l’œuvre d’entraide catholique “Aide à l’Eglise en Détresse” (AED), l’archevêque chaldéen catholique de Téhéran a apporté son témoignage, samedi 30 avril 2016, dans la paroisse catholique de langue française de Berne et environs.

Visiteur apostolique pour les fidèles de rite chaldéen résidant en Europe, archevêque de Téhéran depuis 1999, Mgr Garmou est né il y a 71 ans à Zakho, ville du Kurdistan irakien près de la frontière turque. Président de la Conférence épiscopale catholique iranienne, de nationalité irakienne, il vit en Iran depuis près de quatre décennies. Ses permis de séjour et de travail doivent être renouvelés chaque année et il ne doit s’adresser qu’aux chrétiens pour ne pas encourir le reproche de faire du prosélytisme auprès des musulmans, “ce qui est strictement interdit !” Les églises sont ouvertes pour le culte, pour la catéchèse, l’enseignement, les conférences. “Mais tout doit se passer à l’intérieur des édifices reconnus par le régime. Pas question d’avoir des activités religieuses à l’extérieur, car il est interdit de proclamer l’Evangile dans l’espace public”.

Le Père Ghassan Sahoui vit à Alep où il est le directeur des JRS (Jesuit Refugee Service). Il lance un double appel : aux dirigeants pour relancer un dialogue de paix, et aux chrétiens afin qu'ils prient pour leurs frères syriens. Choqué par les violences, le Père Sahoui revient sur les ondes de Radio Vatican la journée du jeudi 28 avril, particulièrement sanglante.

Il est un chemin plus que confidentiel que Compostelle, moins touristique que spirituel et qui, du début à la fin, ne quitte pas les terres hispaniques. Il a été emprunté au XVIe siècle par le fondateur de l’Ordre des jésuites. Le pape François en a fait, pour un an, un haut lieu de pèlerinage. Bienvenue sur le « Camino ignaciano » !

Pour en savoir plus, vous pouvez commander la revue choisir de janvier 2016 auprès de la rédaction.

Le Saint-Siège s'élève contre "les robots tueurs"

Écrit par Lucienne BittarMgr Ivan Jurkovič, observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations unies à Genève, a réclamé l’interdiction des systèmes d’armes létaux autonomes (SALA), aussi appelés "robots tueurs", lors d’une conférence aux Nations unies, le 11 avril 2016. Il a demandé qu'une décision courageuse pour interdire les systèmes d’armes létaux autonomes soit prise lors de la prochaine conférence de la Convention sur certaines armes classiques (CCW) (décembre 2016). Les SALA (lethal autonomous weapons systems, en anglais) “ne nous protègent pas d’attaques et de terrorisme de tous genres perpétrés par des personnes utilisant des méthodes rudimentaires et prêtes à sacrifier leurs vies“, a argué Mgr Jurkovič. En outre, ils risquent de cacher ou diluer les vraies responsabilités, la machine étant à l’origine d’un homicide. Ces robots militarisés seraient capables de choisir leur cible à distance et de tuer rapidement.

La prévention reste la meilleure approche, a déclaré encore l’Observateur du Saint-Siège. "L’histoire des régulations, interdiction ou contrôle des armes montre que ces outils ne sont mis en place le plus souvent qu'après l'apparition d'importantes tragédies humanitaires", qu'il s'agisse d'armement nucléaire, d'armes chimiques ou de mines antipersonnel.

Pour en savoir plus sur ces armes, et en particulier sur les drones, vous pouvez commander auprès de la rédaction la revue choisir de janvier 2016 consacré au Soldat-drone au + 41 22 827 46 76 avec les articles d'Alexandre Vautravers, expert en sécurité à l'Université de Genève, De la torpille aux drones et de Cécile Dubernet, enseignante chercheuse à l'Institut catholique de Paris, Drones tueurs.

Moscou et Rome s'unissent pour reconstruire les églises de Syrie

Jacques Berset, cath.ch Eglise Im Al-Zinar, Homs, septembre 2012

Eglise Im Al-Zinar, Homs, septembre 2012

Le Patriarcat de Moscou et le Saint Siège vont collaborer pour la reconstruction des églises chrétiennes détruites lors des opérations militaires ou des actions terroristes en Syrie. Il s’agit, en premier lieu, d’établir une liste détaillée des sanctuaires chrétiens, églises et monastères détruits, et de renforcer le témoignage commun des chrétiens sur la tragédie syrienne, note le Département des relations extérieures de l’Eglise orthodoxe russe.

A la demande du Patriarcat de Moscou et du Saint-Siège à Rome, une délégation bilatérale s’est rendue au Liban et en Syrie, afin d’examiner les mesures urgentes à prendre pour améliorer la situation des chrétiens de différentes confessions restés au Moyen-Orient. Cette préoccupation était au centre de l’entretien du patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie avec le pape François, lors de leur rencontre à La Havane le 12 février 2016. La délégation était composée de Mgr Paolo Pezzi, archevêque du diocèse catholique de la Mère de Dieu, à Moscou, de Stéphane Igoumnov, secrétaire pour les relations interchrétiennes du Département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, et de deux responsables de l’œuvre d’entraide catholique Aide à l’Eglise en Détresse (AED), le Père Andrzej Halemba, responsable pour le Moyen-Orient, et Peter Humeniuk, expert du monde russe à l’AED.

Très attendue, fruit du travail des deux synodes sur la famille, l'exhortation apostolique sur l'amour dans la famille Amoris laetitia (la joie de l'amour) du pape François a été rendue publique vendredi 8 avril. En Suisse, les éditions Saint-Augustin proposent à la vente son édition papier, avec une préface de Pierre-Yves Maillard, vicaire général du diocèse de Sion.

Vous pouvez lire ici le communiqué de Mgr Jean-Marie Lovey, délégué de la Conférence des évêques suisses à l’Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques 2015, qui présente le document, ainsi que son interview dans choisir et ses commentaires à son retour du Synode sur la famille de Rome, d'octobre 2015.

Chères lectrices, chers lecteurs,

Chères lectrices, chers lecteurs,

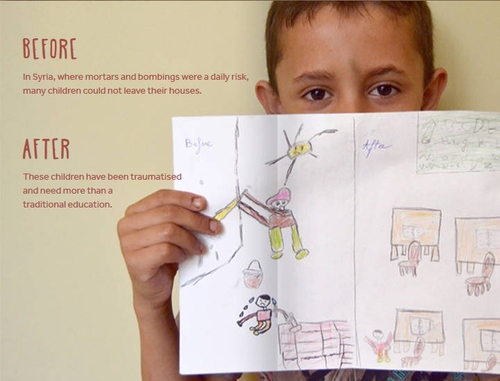

WAR STOPS EDUCATION – EDUCATION STOPS WAR

C’est un fait, lorsque des enfants sont obligés de fuir leur terre d’origine, cela revient à leur «voler » leur avenir, notamment en ce qui concerne leurs chances d’accéder à l’éducation. Pour empêcher ce phénomène, nous nous engageons cette année en faveur de la campagne internationale Mercy in Motion du JRS, le Service jésuite des réfugiés. Il est indéniable qu’une solide formation est la clé permettant à chacun de façonner son propre avenir et de contribuer au bienêtre général. Aussi sommaire que puisse paraître le slogan La guerre empêche l’éducation – l’éducation empêche la guerre, les fauteurs de guerres et prêcheurs de haine savent pertinemment que les hommes et les femmes à faible niveau d’éducation sont plus facilement manipulables.

Traduit librement, Mercy in Motion pourrait signifier « je veux m’engager pour ce qui me va droit au cœur ». Une forme d’engagement déjà est de parler de cette campagne de dons à vos proches et d’offrir des cahiers d’école dont la page de couverture est illustrée de dessins d’enfants réfugiés. Vous pouvez à tout moment vous adresser à nous pour les obtenir.

Encore un dernier mot en ce qui nous concerne : nous avons changé de nom. Nous ne nous appelons plus Mission jésuite mais la Fondation jésuites international. Pourquoi ? En raison de l’interdiction des jésuites jusqu’en 1973, nous avions pour raison sociale « Fondation Franz Xaver ». Ce qui était source de malentendus auprès des administrations fiscales et de nos interlocuteurs internationaux. Nous avons donc changé de nom et aussi de numéro de compte, mais notre travail, lui, n’a pas changé.

Père Toni Kurmann sj

Procure des missions

Lire le supplément ci-dessous :

Pendant longtemps Proust ne travailla pas, occupé qu’il était à aller dans le monde, à écrire des lettres affectueuses et louangeuses à ses amis ou à des dames de l’aristocratie qui le recevaient dans leurs salons et leurs châteaux, à coucher avec des jeunes gens, du peuple pour la plupart. Mais il avait toujours conscience de perdre sa vie et son âme en futilités mondaines, et peu à peu il s’aperçut de l’insignifiance et du néant de l’amitié, du monde, des conversations et de l’amour. Un jour il cessa ses activités mondaines, s’enferma dans sa chambre comme le recommande Pascal et rappela ses souvenirs.[1]

A la recherche de 0,10. La dernière exposition futuriste de tableaux, Fondation Beyeler, Bâle

De l’avant-garde russe encore. Love in Times of Revolution. Artist couples of the Russian avant-garde,

Kunstforum de Vienne

Avec l’exposition A la recherche de 0,10, la Fondation Beyeler livre quelques-uns des plus grands noms de l’avant-garde russe, illustrés par des œuvres considérables, rarement, voire jamais, prêtées par les musées russes. Elle aborde, avec ce nouvel opus consacré à l’émergence de l’abstraction en Russie, cristallisé autour de la personnalité singulière de Kasimir Malevitch, un chapitre déterminant de l’histoire de l’art du XXe siècle. Mais au-delà de l’icône de son fondateur, l’exposition donne à voir des figures plus confidentielles, qui permettent d’apprécier la place des femmes, mais aussi des poètes ou des photographes. Ce sont là autant d’acteurs aux talents multiples qui participent de la période la plus féconde de l’art russe, dont la politique stalinienne aura finalement et malheureusement raison.

Le 26 juin dernier, le Saint-Siège a signé un accord-cadre avec l’Etat de Palestine qui remplace celui établi en 2000 avec l’OLP. Au-delà de ses dimensions juridique et diplomatique, ce geste revêt bien évidemment un aspect politique. Personnalité reconnue et grand connaisseur de la région, le Père Neuhaus en analyse la portée et le replace dans une perspective historique de recherche de la paix.[1]

En mai 2015, le Saint-Siège a abordé de manière spécifique et à plusieurs occasions le thème de la Palestine et des Palestiniens. Le 13 mai, il a annoncé que l’accord global avec « l’Etat de Palestine » allait être présenté aux autorités respectives pour approbation et signature, après la conclusion des négociations bilatérales entre les deux parties qui avaient atteint leur objectif. Le 16 mai, le président Mahmoud Abbas (Abu Mazen) a rendu visite au pape François et a été reçu en tant que chef d’Etat. Le 17 mai, le pape a canonisé les deux premiers saints palestiniens des temps modernes, la carmélite Marie de Jésus Crucifié (Mariam Bawardi) et Marie-Alphonsine Ghattas, fondatrice des Sœurs du Rosaire.