Ethique

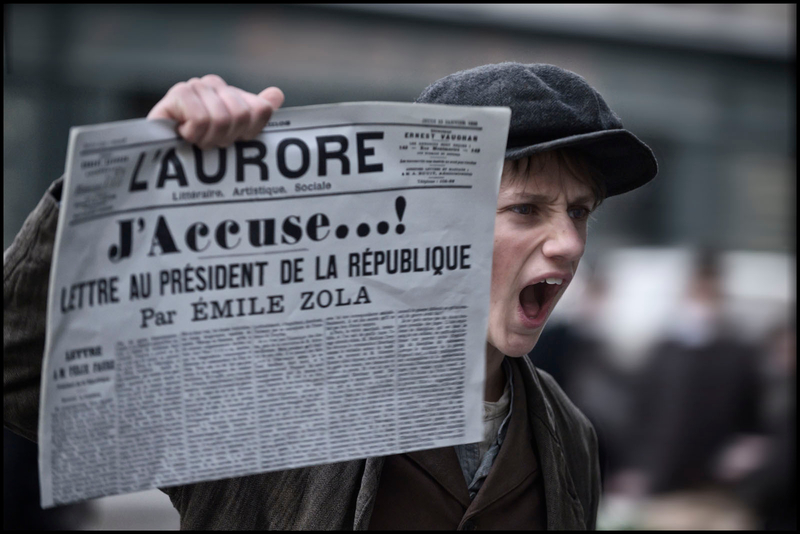

Au moment où sort le film J’accuse sur «l’affaire Dreyfus», une nouvelle accusation de viol se manifeste contre son réalisateur Roman Polanski qui, en 1977 déjà, avait dû quitter les États-Unis pour ne pas être incarcéré sur la base d’une accusation analogue. Il est fort à parier que cette nouvelle «affaire Polanski» -il se peut sans objet réel- attire l’attention du public sur le film, et contribue à sa notoriété. Ce qui n’enlève rien aux qualités ni aux défauts du film, ni même au génie du metteur en scène, qui a déjà reçu plusieurs distinctions pour ses œuvres tournées en Europe.

Au moment où sort le film J’accuse sur «l’affaire Dreyfus», une nouvelle accusation de viol se manifeste contre son réalisateur Roman Polanski qui, en 1977 déjà, avait dû quitter les États-Unis pour ne pas être incarcéré sur la base d’une accusation analogue. Il est fort à parier que cette nouvelle «affaire Polanski» -il se peut sans objet réel- attire l’attention du public sur le film, et contribue à sa notoriété. Ce qui n’enlève rien aux qualités ni aux défauts du film, ni même au génie du metteur en scène, qui a déjà reçu plusieurs distinctions pour ses œuvres tournées en Europe.

À quel moment un médecin (ou un infirmier, un psychologue…) peut-il avancer l’objection de conscience pour refuser de pratiquer une intervention qui heurterait sa morale? Est-ce là désobéir à ses obligations? Peut-il imposer ses convictions sans tomber dans l’abus de pouvoir? La question renvoie aux devoirs de la profession et est cadrée en Suisse par une législation précise qui permet de relever les cas étiquetés à tort d’«objection de conscience».

Bioéthicienne et médecin, Samia Hurst est professeur à la Faculté de médecine de Genève et directrice de l’Institut éthique, histoire, humanités. Elle édite la revue Bioethica Forum, le journal suisse d’éthique biomédicale.

Nouvelle forme de religiosité, le tourisme transforme les paysages et les cultures. C’est sa profonde ambiguïté qu’il faut explorer, avant de tenter de comprendre le risque spirituel dont elle est le symptôme. Car si le touriste est souvent « moralement » en vacance, irresponsable, un danger plus grand le guette encore : le désabusement nihiliste.

Professeur de théologie et d’éthique à la Faculté de théologie protestante de Montpellier, Olivier Abel a enseigné auparavant au Tchad, à Istanbul et à Paris. Élève de Paul Ricœur, il lui a consacré divers ouvrages et vient de publier Le vertige de l’Europe (Genève, Labor et Fides 2019, 184 p.), dans lequel il commente plusieurs de ses textes.

He Jiankui au 2e Sommet sur l’édition du génome humain, nov. 2018 © VOA - Iris Tong/ wikimediaOn se souvient des faits. Le 26 novembre, juste la veille de l’ouverture d’un congrès réunissant à Hong-Kong des généticiens du monde entier, un scientifique chinois, He Jiankui, annonçait avoir modifié, dès leur conception par fécondation in vitro, le génome de deux petites filles, deux jumelles, nées quelques semaines auparavant. Il avait utilisé pour cela le procédé CRISPR-Cas9 découvert en 2012, qui permet de «ré-écrire» des gènes, un peu comme on peut procéder par copier/couper/coller sur un ordinateur. On parle d’ailleurs à ce propos «d’édition du génome».

He Jiankui au 2e Sommet sur l’édition du génome humain, nov. 2018 © VOA - Iris Tong/ wikimediaOn se souvient des faits. Le 26 novembre, juste la veille de l’ouverture d’un congrès réunissant à Hong-Kong des généticiens du monde entier, un scientifique chinois, He Jiankui, annonçait avoir modifié, dès leur conception par fécondation in vitro, le génome de deux petites filles, deux jumelles, nées quelques semaines auparavant. Il avait utilisé pour cela le procédé CRISPR-Cas9 découvert en 2012, qui permet de «ré-écrire» des gènes, un peu comme on peut procéder par copier/couper/coller sur un ordinateur. On parle d’ailleurs à ce propos «d’édition du génome».

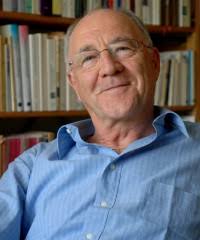

Le suicide assisté vu par le philosophe François Gachoud

Maurice Page, cath.ch Comment un médecin doit-il répondre à une demande de suicide assisté? À partir de quels critères peut-il accorder une ordonnance pour une potion létale? Dans ses directives médico-éthiques sur L’attitude face à la fin de vie et à la mort promulguées en mai 2018, l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) propose d’assouplir les critères actuels. Le philosophe fribourgeois François Gachoud s'est inquiété en août de ce changement sur son blog, interpellant les médecins.

Comment un médecin doit-il répondre à une demande de suicide assisté? À partir de quels critères peut-il accorder une ordonnance pour une potion létale? Dans ses directives médico-éthiques sur L’attitude face à la fin de vie et à la mort promulguées en mai 2018, l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) propose d’assouplir les critères actuels. Le philosophe fribourgeois François Gachoud s'est inquiété en août de ce changement sur son blog, interpellant les médecins.

Interrogé par cath.ch, François Gachoud livre sa réflexion autour des directives de l’ASSM qui seront soumises, le 25 octobre 2018, à la fédération faîtière des médecins suisses (FMH) qui en décidera de l’adoption. Un débat qui tourne autour des réponses que notre société apporte à la souffrance physique et psychique.

Rassemblement devant le Conseil de l'Europe contre le rapport de Sutter en faveur de la GPA, mars 2016 © CQFDÀ l’initiative des féministes espagnoles, plusieurs centaines d’associations de dix-huit pays ont créé, le 24 septembre 2018, une Coalition internationale pour l’interdiction mondiale de la maternité de substitution (CIAMS). Cette nouvelle structure interpelle l’opinion publique mondiale et exhorte les gouvernements à retirer leur soutien financier aux agences des Nations Unies qui soutiennent la légalisation de la GPA ou gestation pour autrui. Compte-rendu de leurs arguments.

Rassemblement devant le Conseil de l'Europe contre le rapport de Sutter en faveur de la GPA, mars 2016 © CQFDÀ l’initiative des féministes espagnoles, plusieurs centaines d’associations de dix-huit pays ont créé, le 24 septembre 2018, une Coalition internationale pour l’interdiction mondiale de la maternité de substitution (CIAMS). Cette nouvelle structure interpelle l’opinion publique mondiale et exhorte les gouvernements à retirer leur soutien financier aux agences des Nations Unies qui soutiennent la légalisation de la GPA ou gestation pour autrui. Compte-rendu de leurs arguments.

Avec la gestation pour autrui, on atteint un niveau extrême de séparation entre la sexualité et la reproduction, une dissociation que permettent les avancées des techno-sciences et, du point de vue socio-culturel, la révolution sexuelle. La réalisation du désir d’une sexualité exempte du danger de reproduction induit la possibilité opposée: celle de la reproduction sans sexualité, par la fécondation in vitro ou même par la location d’un utérus (interdit en Suisse). Beaucoup de souffrances en découlent.

Lucetta Scaraffia est directrice de Femmes Église Monde, le supplément féminin de L’Osservatore Romano. Dernier ouvrage: La fin de la mère, Paris, Salvator 2018, 160 p.

Plus...

Le 2 avril 2014, la Haute cour australienne reconnaissait, en première mondiale, qu’une personne peut être ni de sexe masculin ni de sexe féminin et autorisait son enregistrement dans le système d’État civil comme étant d’un genre «non spécifique». L’Allemagne, en première européenne, lui a emboîté le pas en novembre 2017, tandis que la France et la Suisse s’y refusent. L’idée demande réflexion [1].

Le 2 avril 2014, la Haute cour australienne reconnaissait, en première mondiale, qu’une personne peut être ni de sexe masculin ni de sexe féminin et autorisait son enregistrement dans le système d’État civil comme étant d’un genre «non spécifique». L’Allemagne, en première européenne, lui a emboîté le pas en novembre 2017, tandis que la France et la Suisse s’y refusent. L’idée demande réflexion [1].

Alberto Bondolfi a été membre de la Commission nationale d’éthique en Suisse durant douze ans. Il a participé à la réflexion autour des problèmes auxquels sont confrontées les personnes nées avec des caractéristiques sexuelles mixtes ou sans appartenance claires à l’un des deux sexes.

L’Espace culturel St-François de Sales, à Genève, organise le 12 novembre 2016 un colloque intitulé Le travail: un nouvel esclavage?. L’économiste Etienne Perrot sj, spécialiste de l’éthique au travail, membre du conseil de rédaction de choisir et chroniqueur sur www.jesuites.ch, est l’un des intervenants invités. Auteur du livre Excercices spirituels pour managers (Paris, DDB 2014, 232 p.), il propose ici une mise en bouche de son intervention.

L’Espace culturel St-François de Sales, à Genève, organise le 12 novembre 2016 un colloque intitulé Le travail: un nouvel esclavage?. L’économiste Etienne Perrot sj, spécialiste de l’éthique au travail, membre du conseil de rédaction de choisir et chroniqueur sur www.jesuites.ch, est l’un des intervenants invités. Auteur du livre Excercices spirituels pour managers (Paris, DDB 2014, 232 p.), il propose ici une mise en bouche de son intervention.

Le propos part d'un exemple, de cette affirmation discutable: «C’est justice, pour ceux qui travaillent dans une entreprise, que de se débarrasser des collaborateurs les moins performants.» Les réactions possibles à ce type d’affirmation balisent la démarche de discernement au travail, en répondant à trois questions : qu’est-ce que le discernement au travail ? pourquoi le discernement ? comment ?

Aujourd’hui encore la quasi-totalité des systèmes juridiques ne reconnaissent pas de droits aux animaux, se contentant de les protéger en imposant aux humains des limites quant à leur «utilisation». Mais cette approche est en pleine redéfinition. La Cour suprême indienne a rendu du reste une décision exemplaire à ce sujet.

Un professeur de morale plein d’humour (ça existe) me disait un jour : « Moi, je suis un bourreau de travail. La preuve ? Je laisse toujours le travail en souffrance. » A y regarder de près, c’est plutôt le travail qui fait souffrir la morale, ce qui bouscule l’éthique et la malmène.