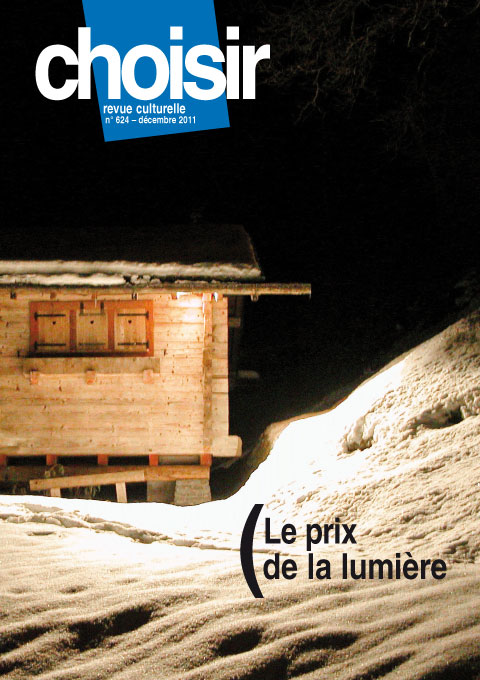

Dans les jours les plus sombres qui viennent, ces jours qui nous laisseront, peut-être, imperméables aux cris de détresse qui s’élèveront autour de nous et en nous parfois, il est bon de se rappeler d’une chose. Une seule. Depuis plus de 2000 ans, la grâce a un prénom. Elle s’appelle Jésus. Jésus qui signifie : Dieu sauve. Cet évènement de notre histoire commune, s’il n’a pas encore fait évènement dans notre vie personnelle, nous est rappelé chaque année à Noël, juste avant que les jours ne commencent à rallonger.

La grâce habite les formules liturgiques des chrétiens depuis les premiers siècles, et nul doute ne subsiste à ce propos : il s’agit bien de celle de Dieu. Quiconque parle de grâce se réfère à quelque chose qui vient toucher l’humain, mais qui vient d’au-delà de lui, quel que soit le nom qu’on lui donne.

Même ceux que Paul Ricœur a appelé les maîtres du soupçon[1] n’ont pas réussi à tuer la grâce en essayant de tuer Dieu. Car la grâce et la conception qu’on en a ne sont pas tant affaire de religion ou de confession, que l’évènement d’une expérience qu’il nous est donnée de vivre ou pas. Et l’expérience se moque bien des idées et des dogmes : la grâce continue encore et toujours à se manifester quand on ne l’attend pas, et elle fait événement ; elle transparaît parfois quand elle se manifeste chez un autre, et s’éprouve au plus profond quand elle nous effleure ou nous touche de plein fouet.

Le pire des dangers que court la grâce ne vient pas de ceux qui n’y croient pas. Ceux-là sont des « terrains vierges » et ne font que très rarement obstacle à son irruption. Non, il se peut que le principal danger qui menace la grâce, ce soit bien d’y croire. Car il y a trois manières d’y croire qui font obstacle aux changements qu’elle seule a le pouvoir d’opérer : croire que la grâce s’identifie à une ou à des émotions, croire qu’elle se mesure à des « effets » visibles, et enfin croire qu’il faut soit la mériter soit la payer de quelque chose en retour. Or qui dit grâce, dit par définition gratuité.

La difficulté de penser la gratuité de la grâce, et donc de notre salut, trouve ses racines dans notre propre vie. Parce que de l’amour, au fond, nous ne connaissons pas grand-chose. De la gratuité, la vraie, celle qui n’appelle aucune réciprocité et qui laisse vraiment libre, nous n’avons que très peu l’expérience, voire pas du tout. Dans le monde du commerce, par exemple, elle n’existe pas : le « cadeau » n’est jamais gratuit ; il faut bien que quelqu’un en supporte le coût aujourd’hui ou demain. Dans l’espace de nos relations, nous avons toutes et tous besoin de réciprocité, à tel point que celle-ci guide nos règles de politesse : notre bonjour attend un bonjour, notre sourire sa contrepartie, et notre don au moins un merci. La gentillesse qui ne demande rien rencontre souvent le soupçon.

Dès lors, comment la penser ? Comment la croire possible ? Jusqu’à quel point notre psychologie, notre vision et notre expérience du monde, notre culture viennent-il peser sur la grâce et sur l’idée que nous nous en faisons ? Comment la sortir du registre de nos logiques humaines, qui la restreignent et la conditionnent ?

L’accueil de la grâce

En protestantisme comme au sein du catholicisme, ces deux manières de comprendre la grâce se retrouvent. L’une qui la cantonne au vécu humain et l’autre qui la replace dans le contexte de sa proclamation : celui du message de « la bonne nouvelle de Dieu ». Ces deux compréhensions trouvent leurs extrêmes chez deux théologiens allemands du XXe siècle, Dietrich Bonhoeffer[2] et Paul Tillich.

Pour le premier, elle doit nécessairement coûter : « La grâce coûte cher d’abord parce qu’elle a coûté cher à Dieu, parce qu’elle a coûté à Dieu la vie de son Fils - “vous avez été acquis à un prix élevé”- parce que “ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous”[3]. » Et elle se constate aux effets qu’elle produit,[4] ce qui au fond l’affaiblit à l’extrême.

Pour le second, elle ne peut être que gratuite et elle surplombe l’entier des Evangiles. Si la grâce ne se mesure ni ne se voit, reste qu’elle a un vrai pouvoir, interne et dynamique, un pouvoir de transformation là où tout semble perdu à vues humaines. Paul Tillich l’a rappelé avec force : vivre la grâce, c’est en tout premier lieu faire l’expérience de se savoir accepté tel que l’on est. Et accepter d’être accepté, ce n’est rien d’autre que s’ouvrir à l’amour gratuit du Christ.

« Que signifie être touché par la grâce ? », écrit-il dans un recueil de prédications publié en 1967 à la demande d’étudiants déroutés par son approche existentielle. « Cela ne veut pas dire que nous croyons soudain que Dieu existe ou que Jésus est le Sauveur ou que la Bible contient la vérité. Croire que quelque chose est, c’est presque le contraire de la signification de la grâce [...] La grâce nous touche lorsque nous sommes en grande peine ou inquiétude [...] Elle nous touche lorsque, année après année, la perfection de vie que nous désirons ardemment ne vient pas, lorsque les vieilles compulsions règnent en nous, lorsque le désespoir détruit toute joie et tout courage. Parfois, à ce moment-là une onde de lumière jaillit dans notre nuit et c’est comme si une voix disait : “Vous êtes accepté, accepté par ce qui est plus grand que vous et dont vous ne connaissez pas le nom ; n’en demandez pas le nom maintenant ; peut-être le découvrirez-vous plus tard ; pour l’instant, n’essayez pas de faire quoi que ce soit ; plus tard peut-être pourrez-vous faire d’avantage. Ne cherchez rien ; ne faites rien ; ne faites pas de projet. Acceptez simplement le fait que vous soyez accepté !” Si cela nous arrive, nous expérimentons la grâce. Après une telle expérience, nous pouvons ne pas être meilleurs qu’avant et nous pouvons ne pas croire plus qu’avant, mais tout est transformé. A la lumière de cette grâce, nous percevons le pouvoir de la grâce dans notre relation aux autres et à nous-mêmes. Nous expérimentons la grâce d’être capables de regarder franchement dans les yeux d’un autre, la grâce miraculeuse de la réunion de la vie avec la vie. Si seulement il nous était donné plus souvent de tels moments ! Ce sont eux qui nous font aimer notre vie parce que nous avons la certitude que notre vie a une signification éternelle. »[5]

Grâce, miséricorde, pardon

Pourquoi cette insistance sur la grâce alors que s’ouvre une Année jubilaire de la miséricorde ? Simplement pour rappeler la source de cette dernière et ... aplanir ses voies ? Pour barrer la route en tous cas à toute culpabilité qui naîtrait de n’en point ressentir alors qu’elle se trouve prescrite.

La miséricorde dans l’Ancien Testament dit l’amour de Dieu pour sa créature, un amour qui se communique aux hommes par grâce. Et qui produit des effets : en attendrissant les cœurs, la miséricorde divine peut venir s’y loger, y faire son nid et ses petits. Le plus difficile à éclore étant le pardon. Le pardon, en effet, n’est pas le problème de Dieu, mais reste tout entier celui de l’homme, dans l’incapacité où il est de savoir pardonner. Etre habités par la miséricorde nous vient par grâce, et c’est là la seule possibilité d’ouvrir la voie aux pardons, impossibles sinon.

Reparaît ici ce même danger qui menaçait notre compréhension de la grâce : celui de croire que miséricorde et pardon se méritent. Dans l’Ancien Testament, en effet, grâce, pardon et miséricorde sont étroitement liés. Deux termes, principalement, désignent la grâce. Le premier émarge au registre de la faveur accordée (hen) et se trouve étroitement associé au pardon d’un Dieu-juge, qui sait se montrer clément sous certaines conditions ; se retrouvant tributaire du rachat, le pardon tombe du haut de son ciel sur l’étal des marchands. Le deuxième désigne un attribut divin, la hesed, que la Septante traduit par le terme eleos, la pitié. Un très vieux mot, très beau, pourtant tombé en désuétude à cause du mépris dont il s’est trouvé chargé au fil de son usage. Depuis, on préfère le traduire par miséricorde... Pourtant le cri de détresse de tous ceux qui demandent à être guéris par Jésus de Nazareth est toujours le même : Kyrie eleison ! Seigneur, prends pitié ! Aies pour moi de la miséricorde... Aime-moi ! Car seul ... je ne le peux pas.

Dans le Nouveau Testament, en revanche, le pardon retrouve pleinement son ciel : la grâce n’a partie liée qu’avec la joie. La joie d’une relation entre Dieu et l’homme qui pourra toujours être restaurée, quoiqu’il arrive. C’est comme si Dieu, en prenant visage, secouait toutes les représentations projectives que les humains fabriquent, génération après génération, faute de ne pouvoir penser ce qui les dépasse. La justice divine n’est pas à l’image de celle des hommes. Elle n’est pas rétributive. Et dans le Nouveau Testament, la grâce n’a qu’un seul mot, kharis, qui signifie « ce qui contribue à la joie ».

Libres d’aimer

Recevoir quelque chose de la grâce, c’est toujours faire l’expérience de la lente éclosion ou de l’irruption de ce que l’on n’attendait pas en plénitude de vie, de ce que l’on croyait impossible en termes d’évènement de salut. Ce qui est le cas de la miséricorde et qui est particulièrement vrai pour le pardon.

La grâce, c’est le don que Dieu a fait au monde et qui n’est autre que le don de lui-même. Un don inouï. Et seul l’amour peut répondre à l’amour. Or l’amour ne naît ni ne dure sous la contrainte, et meurt sous les injonctions des « il faut/je dois ». Il faut parfois toute une vie d’homme pour retrouver et pour que s’épanouisse enfin ce qui est à la fois le plus vulnérable et le plus tenace en chacun : le désir de Dieu, le désir d’aimer. Ce désir dont l’Evangile est l’école et Jésus l’enseignant, ainsi que le rappelait Françoise Dolto, spécialiste des enfances meurtries. L’Evangile, disait-elle (et c’était bien plus qu’une intuition géniale), « n’est pas une morale. Il ne s’agit pas d’actes volontairement et consciemment engagés, mais d’une école du désir inconscient à laisser advenir - non une école où on devrait forcer le désir à se contraindre et puis jouir de son acte charitable comme d’une conquête et puis encore viser à répéter des actes faussement charitables, non plus que de critiquer ceux qui, à nos yeux, manquent de charité [...] cette leçon nous révèle une articulation quasi sacrée entre l’amour et la liberté. »[6]

Loin, très loin de toutes les idées que nous nous en faisons, la grâce, toujours, trouve et trouvera son chemin. Avec elle la miséricorde, et enfin peut-être, un jour en son temps, le pardon, comme l’expression ultime de cet amour qui nous vient d’ailleurs.

« Ne pas exercer tout le pouvoir dont on dispose, c’est supporter le vide. Cela est contraire à toutes les lois de la nature : la grâce seule le peut. La grâce comble, mais elle ne peut entrer que là où il y a un vide pour la recevoir, et c’est elle qui fait ce vide. »

(Simone Weil, La pesanteur et la grâce)

[1] Marx, Freud et Nietsche.

[2] Le prix de la grâce, Paris/Genève, Cerf/Labor et Fides 1985.

[3] Dietrich Bonhoeffer, op. cit., p. 21.

[4] C’est-à-dire l’obéissance, du moins telle qu’il la conçoit, et sur la voie qui est la sienne, celle de l’imitation du Christ. Le résistant au régime exhorte à combattre jusqu’au bout : « La vie du disciple [...] c’est une vie dans la conformité à la mort du Christ, c’est une vie crucifiée » (idem).

[5] Paul Tillich, Les fondations sont ébranlées, Jas-du-Revest-Saint-Martin, Robert Morel 1967, p. 223.

[6] Françoise Dolto, L’évangile au risque de la psychanalyse, t.1, Paris, Seuil 1977, p. 11.