Déclaration commune du pape et du patriarche œcuménique de Constantinople

RedactionRéunis à Istanbul à l'occasion de la fête de saint André, patron du Patriarcat œcuménique de Constantinople, le pape François et le patriarche Bartholomée 1er ont signé une déclaration commune, le 30 novembre 2014. En voici le texte.

Pas d'excuses à la violence envers les femmes

Pour dire non à toutes les sortes d'excuses qui justifient la violence envers les femmes et les jeunes filles, le COE, d'entente avec l'Alliance mondiale YWCA (Unions chrétiennes féminines) et la Fédération luthérienne mondiale, invite ses Églises membres et ses partenaires à se joindre à la campagne «Pas d'excuses à la violence envers les femmes» («NoXcuses for Violence against Women»).

Depuis le 25 novembre, durant Seize jours d'action contre la violence liée au genre, le COE et ses partenaires présentent chaque jour un message vidéo d'une personnalité dirigeante qui, s'appuyant sur son expérience personnelle et sa conviction chrétienne, viendra affirmer qu'il ne peut y avoir d'excuses à la violence fondée sur le genre.

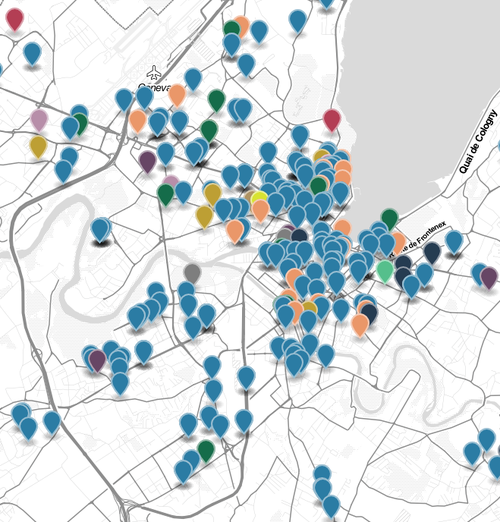

Le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC) de Genève a mis en ligne, début novembre, une carte interactive qui présente, quartier par quartier, les communautés religieuses du canton. Elle a aussi publié une brochure intitulée D'église en ashram, cartographie de la diversité religieuse à Genève. L'entreprise a été rendue possible par la petite taille du canton.

Le Centre intercantonal d'information sur les croyances (CIC) de Genève a mis en ligne, début novembre, une carte interactive qui présente, quartier par quartier, les communautés religieuses du canton. Elle a aussi publié une brochure intitulée D'église en ashram, cartographie de la diversité religieuse à Genève. L'entreprise a été rendue possible par la petite taille du canton.

Durant deux ans, une historienne des religions, une sociologue et un webmaster - soutenus par des géographes de Genève, de l'EPFL et de l'Université de Lausanne, ainsi que par le professeur de sociologie des religions Jörg Stolz en tant qu'expert scientifique - ont recensé et cartographié l'ensemble des communautés religieuses du canton ainsi que leurs lieux de culte. Ils ont aussi rencontré leurs responsables, enrichissant ainsi la documentation déjà rassemblée par le CIC depuis sa création en 2002. Le projet a été bien accueilli par les communautés : 91% d'entre elles ont accepté de figurer sur la carte et 40 entretiens approfondis ont été menés.

Une définition éclairante : est considérée religieuse par le CIC « une communauté qui rassemble un groupe de personnes qui partagent les mêmes croyances et se réunissent régulièrement dans le même lieu de culte » (ce qui inclut l'Eglise de scientologie).

Le canton abrite donc 407 communautés, soit une pour 1000 habitants, réparties entre treize grandes familles religieuses et plus de 50 courants. La majorité d'entre elles (82 %) sont chrétiennes, mais les trois Eglises reconnues publiquement par l'Etat - les protestants réformés, les catholiques romains et les catholiques-chrétiens - ne constituent que 40 % des communautés du canton. Plus de 270 lieux de culte ont été recensés, dont 150 édifices religieux et 120 espaces reconvertis en lieux de culte, gérés souvent en « colocation » par différentes collectivités, notamment pour des questions de coûts.

Réalité cosmopolite propre à Genève, de nombreuses communautés se sont constituées autour d'une langue. C'est, en effet, avec le développement de la Genève internationale dans les années 60, puis avec l'arrivée de travailleurs immigrés et de requérants d'asile, que le paysage religieux du canton a commencé à se diversifier. Ainsi 53 langues différentes sont parlées au sein des communautés genevoises.

Cette cartographie religieuse sera ainsi utile aux associations culturelles et religieuses, notamment celles qui travaillent avec les migrants, mais aussi aux particuliers, aux administrations, aux écoles et aux médias. Elle permettra aux communautés d'acquérir une plus grande visibilité et, pour les plus minoritaires ou marginalisées d'entre elles, une certaine reconnaissance publique qui leur manque.

Alain Simonin a participé à un voyage au Liban, du 7 au 15 septembre, organisé par Reconstruire ensemble, une association libanaise qui cherche à relier entre elles toutes les communautés du Liban, séparées par quinze années de guerre. Y ont participé une trentaine de participants de Suisse et de France, ainsi qu'un groupe de libanais maronites, chiites, sunnites, druzes, orthodoxes, emmenés par les Pères Maroun Attala et Hani Tawk. Membre de l'association Compostelle-Cordou, familier donc de ce type de pèlerinage, l'auteur en rend compte ici.

Alain Simonin a participé à un voyage au Liban, du 7 au 15 septembre, organisé par Reconstruire ensemble, une association libanaise qui cherche à relier entre elles toutes les communautés du Liban, séparées par quinze années de guerre. Y ont participé une trentaine de participants de Suisse et de France, ainsi qu'un groupe de libanais maronites, chiites, sunnites, druzes, orthodoxes, emmenés par les Pères Maroun Attala et Hani Tawk. Membre de l'association Compostelle-Cordou, familier donc de ce type de pèlerinage, l'auteur en rend compte ici.

Il y a 100 ans, le 15 janvier 1914, naissait Esther Hillesum (dite Etty) à Hilversum, aux Pays-Bas. Dès la première publication de son journal (1941- 1943), en 1981,[1] Etty est devenue une source d'inspiration pour nos contemporains. Pour quelles raisons le journal intime de cette jeune femme juive, exterminée par les nazis à Auschwitz en 1943, touche-t-il tant les cœurs ? Et pourquoi attire-t-il l'attention de certains jésuites ?[2]

La première Exhortation apostolique du pape François, « Evangelii gaudium », présentée en novembre 2013, est le fruit d'une réflexion mûrie. Elle exprime sa vision de l'évangélisation et de la mission de l'Eglise dans le monde contemporain. On y retrouve les piliers de sa pensée, notamment l'appel à une liberté créatrice.

« L'argent nuit grandement à votre identité. » Jamais on ne verra cette phrase sur des billets de banque. Pourtant une telle mise en garde se justifierait, car l'argent peut faire tourner les têtes et fragiliser les liens. La tradition, du reste, s'est toujours méfiée de la richesse, se montrant même très dure envers les possédants.

Les lettres pastorales de Paul contiennent de véritables perles. Ainsi pour la première épître à Timothée, qui explique au chapitre 6 pourquoi l'argent et la richesse, deux termes équivalents dans ce contexte, sont dangereux. Que dit l'apôtre des païens qui vise, d'une part, « ceux qui veulent amasser des richesses » (v. 9) et, de l'autre, les « riches de ce monde » (v. 17) ? Que l'assoiffé de biens tombe « dans une foule de convoitises insensées et funestes » et que le nanti risque de « juger de haut » et de « placer sa confiance en des richesses précaires ». Autrement dit, la personne court à sa perte, soit parce que son désir est pris dans un piège, soit parce qu'elle fait fausse route en ayant une trop haute idée d'elle-même et de la sécurité procurée par l'avoir.

Plus...

Le 7 août 1814, le pape Pie VII rétablissait l'Ordre des jésuites supprimé en 1773. En Suisse, où les membres de l'ancien Ordre et les précurseurs du nouveau se côtoyèrent, la transition fut préparée dès 1805.

En 1773, dans l’ancienne Confédération des 13 cantons, on trouvait des collèges jésuites à Lucerne, Fribourg, Porrentruy, Soleure et Brigue. Une petite communauté s’était installée aussi à Sion. L’Ordre, de fait, ne s’était établi que dans les cantons catholiques, où il exerçait un quasi-monopole sur le plan de l’éducation et de l’instruction.

La transformation de la curie romaine semble être sérieusement projetée par le Vatican. Quelles mesures seraient envisageables, voire souhaitables ? La plus urgente est que les membres de la curie cessent d'être élevés automatiquement à l'épiscopat ou au cardinalat, pour éviter qu'ils se comportent comme s'ils étaient supérieurs au collège des évêques.

A une époque où tout va toujours plus vite et où les individus se projettent à l'extérieur, dans des mondes numériques, la méditation répond à un besoin profond de retrouver ce « ciel intérieur » dont parle le poète Franciscain Angélus Silesius : « Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? » Communément apparentée à la tradition orientale, la méditation trouve aussi source en Occident.

Combien de personnes n'envisagent pas de se rendre à Jérusalem parce qu'elles croient que la région est à feu et à sang ou qu'elles craignent de cautionner la politique israélienne ! Dommage, car le voyage peut ouvrir l'esprit et le

coeur à des réalités insoupçonnées. Récit des moments forts d'un séjour de six mois dans la ville trois fois sainte.