News

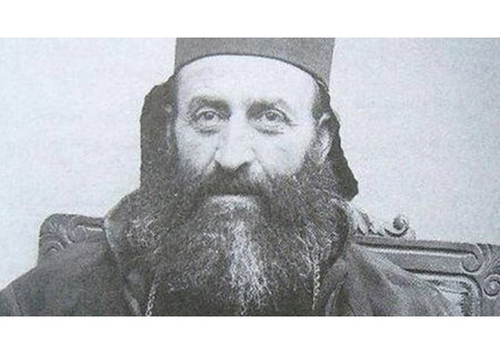

L’évêque syriaque catholique Flavien Michel Melki a été béatifié ce samedi 29 août, 100 ans jour pour jour après son exécution. C’est un fort signe d’espérance pour les milliers de chrétiens encore persécutés aujourd’hui au Moyen-Orient. En effet, Mgr Melki avait été mis à mort durant le génocide assyrien pour avoir refusé de se convertir à l’islam.

L’évêque syriaque catholique Flavien Michel Melki a été béatifié ce samedi 29 août, 100 ans jour pour jour après son exécution. C’est un fort signe d’espérance pour les milliers de chrétiens encore persécutés aujourd’hui au Moyen-Orient. En effet, Mgr Melki avait été mis à mort durant le génocide assyrien pour avoir refusé de se convertir à l’islam.

Cet évêque de Djézireh, de la fraternité de Saint-Ephrem, né en 1858, a été tué in odium fidei, « en haine de la foi », par le mouvement des Jeunes Turcs. Refusant de se convertir à l’islam, il avait été emprisonné, puis torturé avant d’être mis à mort. Il aurait pu s’échapper de la Turquie mais a choisi d’y rester jusqu’à sa mort, martelant sans cesse : « Jamais ! Mon sang, je le verserai pour mes brebis.»

100 ans après cet événement, la situation des chrétiens du Moyen-Orient ne s’est pas améliorée. Eux qui sont aujourd’hui en Syrie et en Irak recherchés, persécutés ou encore obligés de s’exiler, assistent à une répétition de l’histoire. Pour le patriarche syriaque catholique Ignace Youssef III Younan, qui a présidé la cérémonie, cette béatification est « une lueur d’espérance » pour tous les chrétiens d’Orient. Il a ajouté : « En ces temps douloureux, la béatification d’un de leurs martyrs apportera sûrement un encouragement et une consolation pour affronter ces épouvantables épreuves. »

Dans le contexte actuel, cette béatification est un signal très fort. Cet évêque martyr, qui lors de son emprisonnement « encourageait ses codétenus à résister spirituellement », est un exemple pour les chrétiens, actuellement persécutés, à garder leur foi éveillée. Un avis que partage le cardinal Amato qui a lu le décret de béatification : « C’est un message du pape François envoyé à tous les chrétiens, surtout ceux persécutés au Moyen-Orient, pour qu’ils continuent à espérer dans le Seigneur, et à garder leur foi sauve. »

D’origine juive allemande, converti au christianisme, le Père jésuite David Neuhaus est depuis 2009 vicaire du Patriarcat latin pour les catholiques d’expression hébraïque d’Israël. Il est aussi responsable de la coordination de la pastorale des migrants et dirige à Tel Aviv, le Centre Notre-Dame Femme de Valeur, qui est devenu un point de ralliement pour les nombreux immigrants catholiques de la métropole israélienne (à lire: Maurice Page, «Catholiques à Tel Aviv», in choisir n° 654, juin 2014, pp. 13-14).

D’origine juive allemande, converti au christianisme, le Père jésuite David Neuhaus est depuis 2009 vicaire du Patriarcat latin pour les catholiques d’expression hébraïque d’Israël. Il est aussi responsable de la coordination de la pastorale des migrants et dirige à Tel Aviv, le Centre Notre-Dame Femme de Valeur, qui est devenu un point de ralliement pour les nombreux immigrants catholiques de la métropole israélienne (à lire: Maurice Page, «Catholiques à Tel Aviv», in choisir n° 654, juin 2014, pp. 13-14).

Jusque dans les années 90, la plupart des catholiques de Terre sainte étaient de langue arabe. S’y sont ajoutés depuis des migrants asiatiques à la recherche de travail, puis des Africains clandestins, le plus souvent en provenance d’Érythrée, de Somalie ou du Soudan. Or l’État d’Israël ne leur reconnaît pas le statut de réfugié. Ces migrants africains se retrouvent enfermés dans le centre de détention de Holot, dans le désert du Néguev. Une situation dont s’est emparée la Cour suprême du pays, qui dénonce le non-respect des droits fondamentaux de ces migrants. La plus haute instance judiciaire israélienne a demandé au gouvernement de Benyamin Netanyahu de relâcher les clandestins détenus depuis plus d’un an. C’est ainsi que près de 1200 personnes ont été libérées fin août.

Mais pour aller où et faire quoi ? Interdits de séjour dans les villes de Tel Aviv et d’Eilat, ces ex-détenus se retrouvent subitement livrés à eux-mêmes en plein désert. Le groupe Communauté pour les Africains à Jérusalem a lancé un appel pour leur trouver des lieux d’accueil. Un appel relayé par le Père Neuhaus sj. Il a expliqué sur Radio vatican comment une telle situation kafkayenne a pu voir le jour en Israël.

Retrouvez le Père Neuhaus dans choisir

Personnalité reconnue et grand connaisseur de la région, le Père David Neuhaus développe dans le numéro d’octobre (à venir) de la revue choisir une analyse des relations entre le Saint-Siège et l’Etat de Palestine. Des relations qui ont défrayé la chronique politique cette année. Le Saint-Siège, en effet, a abordé à plusieurs occasions durant le mois de mai la question des Palestiniens et de la Palestine. Il a notamment reçu en tant que chef d’État le président Mahmoud Abbas et canonisé les deux premiers saints palestiniens des temps modernes. Puis, le 26 juin, le Saint-Siège et la Palestine ont signé au Vatican l’accord global qui avait été conclu entre les deux parties le 13 mai 2015. Le Père David Neuhaus situe ces événements dans une perspective historique, prenant en compte l’évolution de la position de l’Église catholique sur le conflit israélo-palestinien qu’elle suit attentivement depuis des décennies.

Un numéro à commander à : ou au tel: + 41 22 827 46 76

Mgr Baretto à La Oroya, Pérou.L’intérêt suscité par l’encyclique du Pape François sur la protection de la maison commune ne faiblit pas. Hymne à la création et cri d’alarme, Laudato Si' est désormais considéré comme un texte de référence à l’orée de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. L’encyclique - qui insiste sur la responsabilité collective - a fait l’objet le 24 août dernier d’un forum d’ouverture d’une semaine de mobilisation pour le climat organisée par le gouvernement péruvien à l’Université des jésuites de Lima, capitale qui avait accueilli la Cop 20 en décembre dernier. Etaient invités à participer à la réflexion des représentants sociaux, économiques et politiques engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Mgr Baretto à La Oroya, Pérou.L’intérêt suscité par l’encyclique du Pape François sur la protection de la maison commune ne faiblit pas. Hymne à la création et cri d’alarme, Laudato Si' est désormais considéré comme un texte de référence à l’orée de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se déroulera à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain. L’encyclique - qui insiste sur la responsabilité collective - a fait l’objet le 24 août dernier d’un forum d’ouverture d’une semaine de mobilisation pour le climat organisée par le gouvernement péruvien à l’Université des jésuites de Lima, capitale qui avait accueilli la Cop 20 en décembre dernier. Etaient invités à participer à la réflexion des représentants sociaux, économiques et politiques engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Le forum sur l’encyclique du Saint-Père s’est déroulé sous la direction de l’archevêque de Huancayo, Mgr Pedro Barreto, connu pour son engagement écologique. L’encyclique a été décryptée sous l’angle scientifique, politique, économique et théologique avec la participation de quelque 250 représentants des Institutions, du monde politique et universitaire, de l’Église catholique et d’autres religions. Un message du cardinal Peter Turkson a été lu à cette occasion. Le président du Conseil pontifical Justice et Paix encourage l’engagement éducatif et spirituel en vue de favoriser l’alliance entre l’humanité et son environnement naturel, grâce à une conversion intégrale, écologique et humanitaire.

Des changements s’imposent dans plusieurs domaines de la vie humaine : dans le style de vie, dans l’éducation, dans le dialogue entre science, culture et foi, dans les politiques nationales et dans les négociations internationales. Citant l’encyclique du Pape François, le cardinal Turkson souligne qu’il est urgent de rétablir une harmonie sereine avec la Création ; cela passe aussi par la remise en question de nos habitudes et de nos idéaux.

Selon les données publiées il y a quelques jours par l’Agence océanique et atmosphérique américaine, sur les sept premiers mois de 2015, la température à la surface des terres et des océans a été la plus haute jamais mesurée depuis 1880. Le mois de juillet a été proprement torride à l’échelle du globe tandis que la hausse du niveau des mers et de la fonte des glaces se poursuit. De quoi stimuler les 196 parties prenantes à la COP21. (RV/Réd.)

Dans son numéro de septembre la revue culturelle choisir propose une interview de Mgr Pedro Barreto à propos de son rôle de défenseur des droits socio-environnementaux au Pérou. A paraître le 6 septembre. Le numéro peut être commandé à

« Les jeunes Africains ne doivent pas se laisser leurrer (…) par la quête d'emplois inexistants en Europe et en Amérique », a affirmé Mgr Nicolas Djomo, président de la Conférence épiscopale de la République démocratique du Congo. « Qu'ils ne cherchent pas des solutions à leurs problèmes en dehors de leur propre pays mais qu'ils luttent pour construire une société meilleure. »

L'évêque de Tshumbe (RDC) a lancé son appel dans le cadre du discours d'ouverture de la réunion de la Jeunesse catholique panafricaine qui s’et tenu à Kinshasa du 21 au 25 août 2015, a annoncée l'agence d'informations vaticane Fides.

« Prenez garde aux tromperies de nouvelles formes de destruction de la culture de la vie, des valeurs morales et spirituelles, a ajouté Mgr Djomo. Utilisez vos talents et les autres ressources à votre disposition pour renouveler et de transformer notre continent et pour la promotion d'une justice, une paix et une réconciliation durables en Afrique (…) Vous êtes le trésor de l'Afrique. L'Eglise compte sur vous, votre continent a besoin de vous. »

En rappelant que 70 % de la population africaine est composée de jeunes, le Père Komakoma, Directeur des Communications du symposium des Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, a pour sa part affirmé que « les jeunes constituent la tranche la plus importante de la population sur laquelle l'Église doit compter, de manière prioritaire, dans le cadre ses efforts d'évangélisation tels que la promotion de la justice, la paix, la réconciliation, et le développement de notre continent". (apic/fides/réd.)

En 2008 déjà, choisir consacrait un article à la problématique de ces jeunes, qui, poussés par le rêve d’un travail, bravent la solitude et les dangers … pour ne trouver que la détention ou la mort. Le problème est devenu d'année en année plus aigu. Dans Les sirènes de l'émigration, Hubert Prolongeau raconte le combat d'une Sénégalaise, mère d’un candidat à l’émigration noyé avec ses compagnons de traversée, pour faire rester les jeunes au pays.

Monastère de Mar Elian (photo: FB de Jumelage Deir Mar Elian)C’est une nouvelle tragédie pour les chrétiens de Syrie : des membres de l’Etat islamique ont détruit le 21 août 2015 un monastère dans la ville d’Al-Qaryatayn, au-sud-est de Homs. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, le monastère de Mar Elian, construit il y a 1500 ans, a été rasé à coup de bulldozer. On estime qu’environ 1400 syriaques orthodoxes et 400 catholiques assyriens vivaient à Al-Qaryatain avant de tomber aux mains de l’EI. En 2000, le monastère avait été confié à la communauté de Deir Mar Moussa al-Habachi, refondée à la fin du XXe siècle par le Père Paolo Dall'Oglio sj, enlevé par l'État islamique le 29 juillet 2013.

Monastère de Mar Elian (photo: FB de Jumelage Deir Mar Elian)C’est une nouvelle tragédie pour les chrétiens de Syrie : des membres de l’Etat islamique ont détruit le 21 août 2015 un monastère dans la ville d’Al-Qaryatayn, au-sud-est de Homs. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, le monastère de Mar Elian, construit il y a 1500 ans, a été rasé à coup de bulldozer. On estime qu’environ 1400 syriaques orthodoxes et 400 catholiques assyriens vivaient à Al-Qaryatain avant de tomber aux mains de l’EI. En 2000, le monastère avait été confié à la communauté de Deir Mar Moussa al-Habachi, refondée à la fin du XXe siècle par le Père Paolo Dall'Oglio sj, enlevé par l'État islamique le 29 juillet 2013.

Le Père jésuite Ziad Hilal, qui est basé à Homs, connait bien ce monastère. Ce prêtre syrien évoque, depuis Londres où il est actuellement en études, son attachement au monastère de Mar Elian et ses inquiétudes face à la présence des djihadistes dans la région de Homs.

Après la destruction du monastère et l’enlèvement de plusieurs dizaines de chrétiens par les terroristes, l’Œuvre d’Orient publie une déclaration du patriarche syriaque catholique. Mgr Younan interpelle l’Occident face à des « aberrations commises par des barbares qui se réclament d’Allah et de la religion de la miséricorde ».

Cette bien triste nouvelle pour la paix entre les peuples résonne d'autant plus douloureussement que le monastère de Mar Elian était un lieu important pour Père jésuite Paolo Dall'Oglio qui avait refondé la communauté Deir Mar Moussa al-Habachi à la fin du XXe siècle à laquelle le monastère d’Al-Qaryatayn avait été confié en 2000 et dont nous n'avons aucunes nouvelles depuis son enlèvement par l'EI en 2013. Le P. Jacques Mourad, prêtre syrien-catholique, supérieur du monastère Mar Elian (saint Elie) et membre de la communauté Al Khalil, était lui aussi enlevé le 21 mai 2015 dernier par les islamistes à Qaryatayn en Syrie, petite ville située à 40 km au sud-est de Homs, sur la route de Palmyre.

Une Histoire

Le monastère Le Deir Mar Elian el-Cheikh ou monastère de Mar Elian (en français « monastère de Saint Julien l’Ancien ») est érigé au Ve siècle dans une oasis d'Al-Qaryatayn, en Syrie. Abandonné au XVIIIe siècle, le monastère reste cependant un lieu de prières et de dévotions pour les chrétiens mais également pour les musulmans qui viennent y chercher l’intercession du saint.

Le monastère accueille et protège des milliers de réfugiés syriens de mars 2011 à août 2015, date à laquelle les islamistes remportent la bataille d'Al-Qaryatayn et enlèvent plusieurs dizaines de civils réfugiés au sein de l'église. Le 21 août, le monastère est finalement rasé à coup de bulldozer lors d'une mise en scène filmée et publiée sur internet par l'organisation terroriste1. Après la destruction du monastère, le patriarche Younan interpelle l’Occident face à ces « aberrations commises par des barbares qui se réclament d’Allah et de la religion de la miséricorde ». (RV/wikipedia/red.)

Samedi, 29 août 2015, les Africaines et les Africains résidant en Suisse et les amis du continent africain se rendront en pèlerinage, pour la 5e fois, à la « Vierge noire » d’Einsiedeln (SZ). Plus de 350 pèlerins originaires de tous les pays africains sont attendus. Mais tous les intéressés sont invités à y participer.

Un des objectifs du pèlerinage est de rendre attentif le monde à la présence dans l’Eglise de Suisse de chrétiens qui proviennent du continent africain. Le destin des migrants et des réfugiés africains sera donc une des thématiques principales traitées au cours de cette 5e édition. À côté du français, de l’allemand, de l’italien et de l’anglais, on entendra aussi du Lingala, Igbo, Tygrinna et de nombreuses autres langues africaines.

Le pèlerinage s’ouvrira à 10h30 avec la rencontre de tous les pèlerins sur le parvis de l’abbaye d’Einsiedeln. C’est en effet ici que commencera le Chemin de croix avec plusieurs chants des différents pays africains. Plusieurs chœurs africains accompagneront la rencontre, dont le point culminant sera la célébration eucharistique dans l’église de l’abbaye, à 12h30, qui sera présidée par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion et délégué de la Conférence des évêques suisses pour la pastorale des migrants. Le pèlerinage est organisé sous le patronage de migratio, le service de la CES pour les migrants et les gens du voyage.(com/réd.)

Informations : Coordination générale du pèlerinage africain à Einsiedeln 2015, Marco Schmid :

Le 10 août dernier a marqué le jour anniversaire de la mort de l’Abbé Maurice Zundel, prêtre et théologien catholique neuchâtelois qui a frappé par sa vision de la relation au Créateur.

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Saint-Siège, présidera au nom du pape François les cérémonies du cinquième centenaire de l’évangélisation du Timor oriental, le 15 août 2015, à Dili, la capitale du pays. A cette occasion, il signera un concordat entre le Saint-Siège et le petit Etat asiatique.

Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Saint-Siège, présidera au nom du pape François les cérémonies du cinquième centenaire de l’évangélisation du Timor oriental, le 15 août 2015, à Dili, la capitale du pays. A cette occasion, il signera un concordat entre le Saint-Siège et le petit Etat asiatique.

Le concordat, négocié depuis 2006, a pour but d’établir le cadre légal des relations entre le Saint-Siège et le Timor oriental, comme les activités et la gestion des biens de l’Eglise, les nominations d’évêques, les réductions d’impôts ou encore les jours fériés dédiés aux fêtes religieuses.

Avec 97 % de fidèles, le Timor oriental est l’un « des plus petits pays catholiques au monde », comme le dit son Premier ministre, Rui Maria de Araújo et l’un des deux seuls pays d’Asie à dominante catholique (suite à l’arrivée des Portugais au début du XVIIe siècle).

Le Vatican a toujours été considéré comme un allié diplomatique, surtout pendant l’occupation indonésienne, entre 1975 et 2002, nommant des évêques sans qu’ils soient sous l’autorité de la Conférence épiscopale d’Indonésie. Les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et le Timor oriental remontent à mai 2002, au sortir de l’indépendance. Dili ne compte qu’une quinzaine d’ambassades à travers le monde, dont celle auprès du Saint-Siège.

(cath.ch-apic/réd.)

A entendre encore au micro de Radio Vatican, François Raillon, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l’Asie du Sud-Est. Il s'exprime à propos de l'Eglise du Timor oriental.

Plus...

Le pape François a institué une Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Elle sera célébrée chaque année le 1er septembre et aura un caractère œcuménique puisqu’elle est déjà célébrée par l’Eglise orthodoxe. Le pape répond ainsi à la suggestion du métropolite Jean de Pergame, représentant du patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomée 1er.

Cette Journée mondiale annuelle « offrira à chacun des croyants et aux communautés (…) l’opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création », précise le pape. La date commune avec l’Eglise orthodoxe, souligne-t-il, permettra en outre de « témoigner de notre communion croissante avec nos frères orthodoxes ». Le pape souhaite que cette Journée implique aussi d’autres Eglises et Communautés ecclésiales, et qu’elle soit en accord avec les initiatives du Conseil œcuménique des Eglises organisées sur ce thème.

« Dans quelques jours, cela fera deux ans que le Père Dall’Oglio a été enlevé en Syrie. Je lance un sincère et pressant appel pour la libération de cet estimable religieux ». Le pape François a lancé cet appel solennel à l'issue de la prière de l'Angélus du dimanche 26 juillet 2015, place Saint-Pierre. « Je ne peux pas oublier non plus les évêques orthodoxes enlevés en Syrie et toutes les personnes qui, dans les zones de conflit, ont été prises en otage » a souligné le Saint-Père, qui a plaidé une nouvelle fois pour que les autorités locales et internationales s'engagent « afin que nos frères puissent retrouver rapidement la liberté ».

« Dans quelques jours, cela fera deux ans que le Père Dall’Oglio a été enlevé en Syrie. Je lance un sincère et pressant appel pour la libération de cet estimable religieux ». Le pape François a lancé cet appel solennel à l'issue de la prière de l'Angélus du dimanche 26 juillet 2015, place Saint-Pierre. « Je ne peux pas oublier non plus les évêques orthodoxes enlevés en Syrie et toutes les personnes qui, dans les zones de conflit, ont été prises en otage » a souligné le Saint-Père, qui a plaidé une nouvelle fois pour que les autorités locales et internationales s'engagent « afin que nos frères puissent retrouver rapidement la liberté ».

Un jésuite militant

Militant du dialogue islamo-chrétien, Paolo Dall'Oglio s’est rendu le 27 juillet 2013 dans la ville de Raqqa au nord-est de la Syrie. Expulsé en juin 2012 pour avoir défendu l’opposition au régime syrien de Bachar El Assad, le prêtre jésuite italien bravait l’interdiction de fouler le sol syrien où il vécut pendant plus de trente, notamment au monastère de Mar Moussa. En se rendant à Raqqa, il souhaitait instaurer un dialogue entre les différentes factions hostiles au régime de Damas, se combattant entre elles. Il voulait tenter une médiation entre les groupes les plus radicaux, et en particulier auprès des djihadistes de l’Etat islamique en Irak et au Levant. On est sans nouvelle de lui depuis le 29 juillet 2013.

L'espoir d'une amie du père Dall'Oglio

Cette situation est des plus difficile pour ses proches, comme l’a expliqué l'historienne Marie Peltier chargée des questions interculturelles et internationales à Pax Christi France, une amie du Père Paolo. Elle est interrogée par Cécilie Corso pour Radio Vatican :

http://fr.radiovaticana.va/news/2015/07/30/lespoir_dune_amie_du_p%C3%A8re_dalloglio,_enlev%C3%A9_il_y_a_deux_ans/1162004

En cette Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT-Suisse (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), TRIAL (Track Impunity Always) et Humanrights.ch ont remis une pétition munie de 7000 signatures au Conseil fédéral, lui demandant d’intégrer le crime de torture au Code pénal. A ce jour, l’application des dispositions de la Convention internationale contre la torture reste en effet inachevée.

En cette Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT-Suisse (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), TRIAL (Track Impunity Always) et Humanrights.ch ont remis une pétition munie de 7000 signatures au Conseil fédéral, lui demandant d’intégrer le crime de torture au Code pénal. A ce jour, l’application des dispositions de la Convention internationale contre la torture reste en effet inachevée.

La Suisse est partie depuis 1987 à la Convention des Nations unies contre la torture (CAT), qui définit la torture et prévoit une base légale pour la prévention, la poursuite en justice et la sanction des actes de torture. Elle est également partie à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) depuis 1973, qui incrimine elle aussi la torture. Or à ce jour, la législation pénale suisse ne contient pas d’incrimination globale de la torture. Le Code pénal suisse incrimine les actes de torture qualifiés de crimes contre l’humanité ou d’infractions graves aux Conventions de Genève, mais ne les réprime pas s’ils sont commis dans d’autres contextes. S’il est vrai que le Code pénal prévoit des dispositions juridiques relatives aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, aux crimes et délits contre la liberté ou aux infractions contre l’intégrité sexuelle, ces normes ne couvrent pas tous les aspects de la notion de torture. De plus, les sanctions prévues pour ce genre d’infractions ne sont pas à la hauteur de la gravité du crime de torture et risquent de ne pas avoir d’effet dissuasif. En bref, l'introduction du crime de torture permettrait à la Suisse de poursuivre les actes de torture qui ne tombent actuellement sous le coup d'aucune disposition pénale suisse, et ce quels que soit le lieu où ils ont été commis, ainsi que la nationalité de leurs auteurs et de leurs victimes.

En avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a condamné l’Italie pour avoir violé l’article 3 de la CEDH relatif à l’interdiction de la torture. Le plaignant, Arnaldo Cestaro, a été la cible de violences policières aggravées alors qu’il manifestait lors du sommet du G8 à Gênes en juillet 2001. Selon la CEDH, les graves violations qu’il a subies équivalaient à de la torture. Or ces attaques sont restées impunies. La législation pénale italienne ne prévoyant ni définition ni sanction pour de tels actes. Le 7 avril 2015, la Cour a rendu un arrêt décisif, condamnant l’Italie pour avoir violé l’article 3 de la CEDH, non seulement à cause des mauvais traitements subis par Arnaldo Cestaro, mais aussi pour sa législation pénale inadéquate en matière de sanction de la torture.