Cinéma

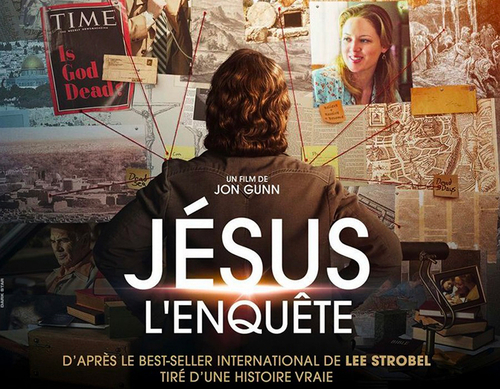

Jésus, l’enquête est une adaptation par Jon Gunn du best-seller The Case for Christ, où le journaliste Lee Strobel raconte sa propre expérience. Cette production américaine chrétienne cible un public au-delà des croyants. Grâce à l’investissement de l’équipe de Saje production, le film sortira en salles en France le 28 février. Malheureusement, rien n'est prévu pour l'instant en ce qui concerne la Suisse.

Jésus, l’enquête est une adaptation par Jon Gunn du best-seller The Case for Christ, où le journaliste Lee Strobel raconte sa propre expérience. Cette production américaine chrétienne cible un public au-delà des croyants. Grâce à l’investissement de l’équipe de Saje production, le film sortira en salles en France le 28 février. Malheureusement, rien n'est prévu pour l'instant en ce qui concerne la Suisse.

1980. Lee et Leslie Strobel, un jeune couple heureux et amoureux, dînent au restaurant avec Alison, leur petite fille de 6 ans. En guise de dessert, Alison récupère une boule de chewing-gum dans un distributeur. Lorsqu’elle rejoint ses parents à table, elle est toute pâle: elle est en train de s’étouffer!

Westworld (Saison 1, 2016) est la dernière série à succès de la chaîne américaine HBO, célèbre pour avoir produit certaines des meilleures séries des quinze dernières années, des Sopranos à The Game of Thrones, en passant par The Wire ou Rome. La diffusion de la deuxième saison, très attendue, est prévue au printemps aux États-Unis.

Westworld (Saison 1, 2016) est la dernière série à succès de la chaîne américaine HBO, célèbre pour avoir produit certaines des meilleures séries des quinze dernières années, des Sopranos à The Game of Thrones, en passant par The Wire ou Rome. La diffusion de la deuxième saison, très attendue, est prévue au printemps aux États-Unis.

Westworld met en scène un univers à tiroirs où humains et robots se côtoient. À l’heure du post-humanisme, noire, grave, complexe et cérébrale, la série revisite, de manière très contemporaine, les thèmes des relations entre un créateur et sa créature et de l'existence de différentes perceptions de la réalité.

Pendant ces fêtes, allez voir Coco en famille. La dernière œuvre de Pixar -le studio (racheté par Disney en 2006) à l’origine des meilleurs longs-métrages d’animation de ce siècle (Monstres & Cie, Ratatouille, Là-Haut, Vice-Versa)- est un dessin animé conservateur, dans le meilleur sens du terme.

Pendant ces fêtes, allez voir Coco en famille. La dernière œuvre de Pixar -le studio (racheté par Disney en 2006) à l’origine des meilleurs longs-métrages d’animation de ce siècle (Monstres & Cie, Ratatouille, Là-Haut, Vice-Versa)- est un dessin animé conservateur, dans le meilleur sens du terme.

Miguel est un petit Mexicain de 12 ans qui rêve de devenir musicien comme son idole disparue, Ernesto de la Cruz. Mais sa famille ne veut pas entendre parler de musique, depuis qu’un ancêtre l'a choisie aux dépens des siens: «Il est parti avec sa guitare, raconte le garçon au début du film. Il n’est jamais revenu. Et la mama, elle n’a pas eu le temps de pleurer ce musicien abandonneur.»

La musique est présente au cinéma dès ses débuts. Au plan formel, les deux arts ont en commun de travailler sur le temps, le rythme. Quant aux sujets, la musique tient évidemment une place centrale dans les films musicaux, les biographies de musiciens, mais aussi dans certaines fictions et documentaires où elle est considérée comme un facteur d’intégration sociale et de rencontre entre les cultures. Est-ce une idée reçue?

La musique est présente au cinéma dès ses débuts. Au plan formel, les deux arts ont en commun de travailler sur le temps, le rythme. Quant aux sujets, la musique tient évidemment une place centrale dans les films musicaux, les biographies de musiciens, mais aussi dans certaines fictions et documentaires où elle est considérée comme un facteur d’intégration sociale et de rencontre entre les cultures. Est-ce une idée reçue?

Chroniqueur cinéma pour choisir depuis 2012, Patrick Bittar est aussi directeur de l’Association suisse des amis de Sœur Emmanuelle (ASASE).

Si vous habitez Genève ou ses environs et que vous n'avez pas encore vu L'Ordre divin, de Petra Volpe, ne ratez pas cette occasion! Le film porte sur la lutte d'un groupe de villageoises en Appenzell pour l'obtention du droit de vote en 1971. Il sera projeté mardi 5 décembre, de 12h00 à 13h30, au Centre œcuménique de catéchèse. Et n'hésitez pas à amener avec vous les jeunes, filles et garçons, qui ne peuvent se douter du courage qu'il a fallu à leurs mères et grand-mères pour mener ce combat en vu de l'émancipation des femmes dans la Suisse des années 70.

Si vous habitez Genève ou ses environs et que vous n'avez pas encore vu L'Ordre divin, de Petra Volpe, ne ratez pas cette occasion! Le film porte sur la lutte d'un groupe de villageoises en Appenzell pour l'obtention du droit de vote en 1971. Il sera projeté mardi 5 décembre, de 12h00 à 13h30, au Centre œcuménique de catéchèse. Et n'hésitez pas à amener avec vous les jeunes, filles et garçons, qui ne peuvent se douter du courage qu'il a fallu à leurs mères et grand-mères pour mener ce combat en vu de l'émancipation des femmes dans la Suisse des années 70.

Se plonger dans une quinzaine de films, sortis entre 1959 et 2015 et traitant du deuil, se révèle être une expérience assez déprimante. Au-delà du thème, c’est la manière de l’aborder qui peut à la longue affecter le spectateur. Exit les rites funéraires traditionnels, place à des pratiques plus païennes, relevant souvent du piétinement obsessionnel ou de l’errance mortifère.

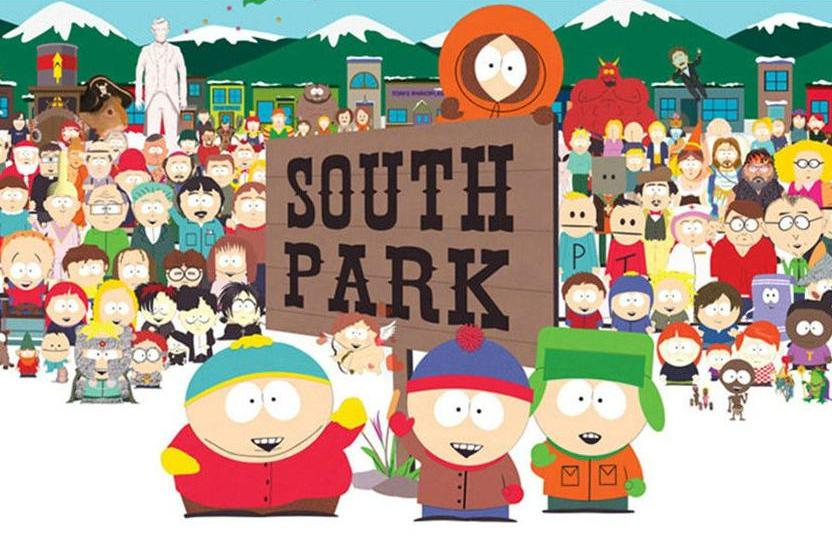

Nouvelle saison de South Park dès ce soir 13 septembre. A vos postes!Il existe aujourd’hui de nombreux dessins animés destinés avant tout aux adultes. La télévision américaine est particulièrement généreuse dans ce domaine. Elle a notamment produit les fameux Simpson et South Park, des séries qui jonglent entre le sérieux, l’inoffensif et l’absurde, mais qui sont définitivement irrévérencieuses. Aucun sujet ne semble être hors limite. Et ce qui serait certainement censuré dans un autre programme semble acceptable dans le cadre d’un dessin animé, quitte à verser parfois clairement dans la vulgarité et le politiquement incorrect. C’est un aspect tout à fait assumé par les créateurs.

Nouvelle saison de South Park dès ce soir 13 septembre. A vos postes!Il existe aujourd’hui de nombreux dessins animés destinés avant tout aux adultes. La télévision américaine est particulièrement généreuse dans ce domaine. Elle a notamment produit les fameux Simpson et South Park, des séries qui jonglent entre le sérieux, l’inoffensif et l’absurde, mais qui sont définitivement irrévérencieuses. Aucun sujet ne semble être hors limite. Et ce qui serait certainement censuré dans un autre programme semble acceptable dans le cadre d’un dessin animé, quitte à verser parfois clairement dans la vulgarité et le politiquement incorrect. C’est un aspect tout à fait assumé par les créateurs.

Syrie, les derniers remparts du patrimoine

Écrit par Lucienne Bittar La destruction en 2015-16 de la cité antique de Palmyre tombée entre les mains de Daesh fait partie de ces terribles images de la guerre en Syrie qui ont marqué les esprits. Celles de sa libération par les troupes russes au printemps dernier et du récital qui s’en est suivi le 5 mai par l’Orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg, sur les lieux mêmes où des prisonniers de Daesh avaient été égorgés peu de temps auparavant (devant des caméras bien sûr), n’ont pas moins dérangé. La guerre des images est plus que jamais prépondérante lors des conflits.

La destruction en 2015-16 de la cité antique de Palmyre tombée entre les mains de Daesh fait partie de ces terribles images de la guerre en Syrie qui ont marqué les esprits. Celles de sa libération par les troupes russes au printemps dernier et du récital qui s’en est suivi le 5 mai par l’Orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg, sur les lieux mêmes où des prisonniers de Daesh avaient été égorgés peu de temps auparavant (devant des caméras bien sûr), n’ont pas moins dérangé. La guerre des images est plus que jamais prépondérante lors des conflits.

Plus...

Série culte, "Game of Thrones" entre fantaisie et réalisme

Amanda (Garcia) Spierings En plein âge d’or des séries télévisées, le spectateur a le choix entre des centaines de sagas de qualité. La palme de la série la plus populaire revient au Trône de Fer (Game of Thrones) dont la septième et avant-dernière saison, qui est sur le point de s’achever, a battu des records d’audience. Comment expliquer ce succès?

En plein âge d’or des séries télévisées, le spectateur a le choix entre des centaines de sagas de qualité. La palme de la série la plus populaire revient au Trône de Fer (Game of Thrones) dont la septième et avant-dernière saison, qui est sur le point de s’achever, a battu des records d’audience. Comment expliquer ce succès?

Dans un futur proche, les États-Unis sont devenus une dictature: la République de Gilead. La pollution ayant considérablement diminué la fertilité des êtres humains, toute l’organisation de la société est structurée autour de la maîtrise de la reproduction sexuelle, via l’exploitation des rares femmes fertiles. Parmi ces dernières, Offred (Elisabeth Moss, découverte dans la série Mad Men) est une des servantes (handmaid) assignées à un «Commandant» à qui elle doit donner des enfants en lieu et place de son Épouse stérile.

Dans un futur proche, les États-Unis sont devenus une dictature: la République de Gilead. La pollution ayant considérablement diminué la fertilité des êtres humains, toute l’organisation de la société est structurée autour de la maîtrise de la reproduction sexuelle, via l’exploitation des rares femmes fertiles. Parmi ces dernières, Offred (Elisabeth Moss, découverte dans la série Mad Men) est une des servantes (handmaid) assignées à un «Commandant» à qui elle doit donner des enfants en lieu et place de son Épouse stérile.

Une série glaçante, bien ficelée et à l’esthétique léchée, qui donne à penser à propos des nouveaux visages du totalitarisme. Les quatre premiers épisodes sont prometteurs.

Ella Maillart fut l’une des plus grandes voyageuses du XXe siècle et une personnalité féminine suisse marquante des années 30. De la Suisse à l’Asie centrale, entre hier et aujourd’hui, un documentaire, aujourd’hui en salles, permet de la (re)découvrir. Il raconte l’épopée de cette genevoise qui a marqué l’histoire par son esprit d'indépendance, ses voyages, ses récits et ses photographies.

Ella Maillart fut l’une des plus grandes voyageuses du XXe siècle et une personnalité féminine suisse marquante des années 30. De la Suisse à l’Asie centrale, entre hier et aujourd’hui, un documentaire, aujourd’hui en salles, permet de la (re)découvrir. Il raconte l’épopée de cette genevoise qui a marqué l’histoire par son esprit d'indépendance, ses voyages, ses récits et ses photographies.

Les voyages extraordinaires d'Ella Maillart, de Raphaël Blanc

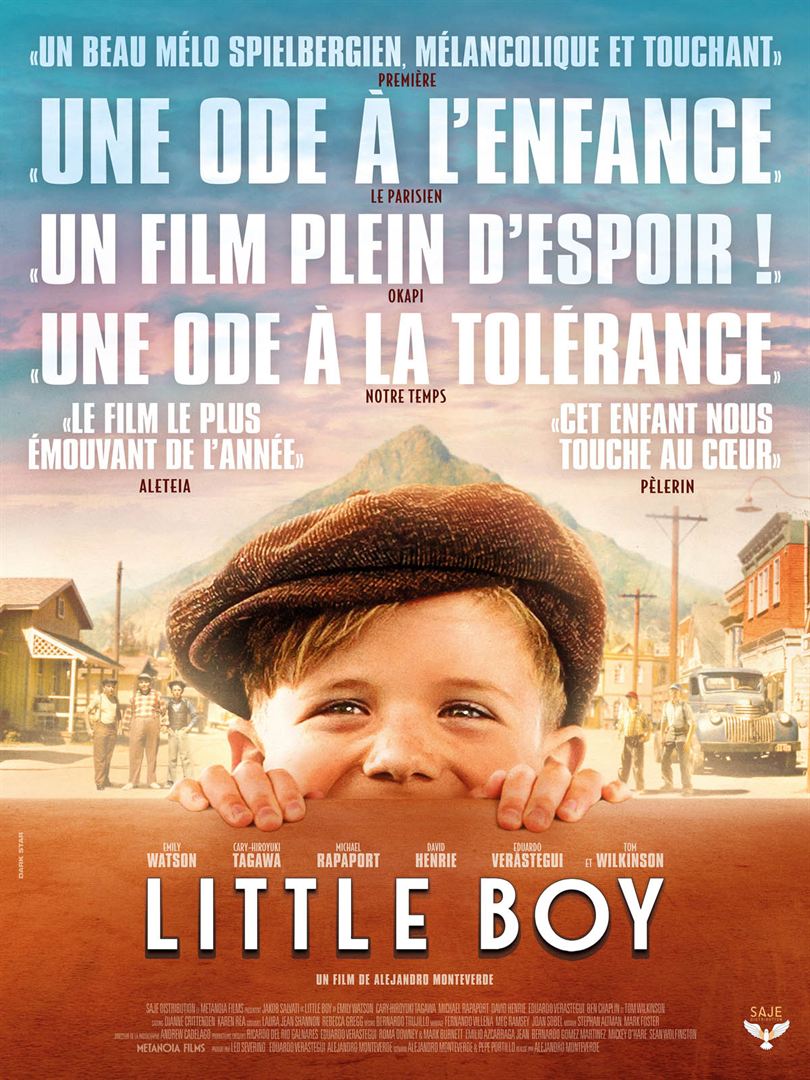

Pepper, 8 ans, vit dans une petite ville américaine des années 40. «Je suis un nabot ou quoi?» demande-t-il au médecin qui constate année après année qu’il ne grandit pas. «Disons que tu es un... petit bonhomme». Little Boy se fait harceler par les gosses du quartier, et n’a pas d’ami... à part son père, avec qui il invente toutes sortes d’aventures héroïques, au cœur desquelles, au moment critique, a invariablement lieu cet échange rituel: «-On peut y arriver! T’y crois? -Oui, on peut y arriver! J’y crois!»

Pepper, 8 ans, vit dans une petite ville américaine des années 40. «Je suis un nabot ou quoi?» demande-t-il au médecin qui constate année après année qu’il ne grandit pas. «Disons que tu es un... petit bonhomme». Little Boy se fait harceler par les gosses du quartier, et n’a pas d’ami... à part son père, avec qui il invente toutes sortes d’aventures héroïques, au cœur desquelles, au moment critique, a invariablement lieu cet échange rituel: «-On peut y arriver! T’y crois? -Oui, on peut y arriver! J’y crois!»